Дисфункция жёлчного пузыря (K82.8)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Примечание. Согласно Римским критериям III функциональных расстройств пищеварительного тракта (2006), ДЖП отнесена к рубрике Е1. Дисфункция сфинктера Одди билиарного и панкреатического типов отнесены к рубрикам Е2 и Е3. Согласно МКБ-10, они рассмотрены в подрубрике «Спазм сфинктера Одди» (К83.4).

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

первичные и вторичные.

По функциональному состоянию:

— гиперфункция (гипермоторика);

— гипофункция (гипомоторика).

Этиология и патогенез

Этиология

Более часто встречаются вторичные функциональные расстройства ЖП, которые могут быть обусловлены следующими факторами:

Эпидемиология

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Диагностика

Как и большинство диагнозов из группы функциональных расстройств органов пищеварения, диагноз дисфункции желчного пузыря (ДЖП) ставится методом исключения.

Диагностические критерии функционального расстройства желчного пузыря (ЖП):

1. Критерии функциональных расстройств ЖП и сфинктера Одди.

2. Наличие ЖП.

3. Нормальные показатели печеночных ферментов, конъюгированного билирубина и амилазы/липазы в сыворотке крови.

4. Отсутствие других причин для билиарных болей.

Визуализация

Ультразвуковые признаки дискинезий:

— увеличение или уменьшение объема;

— неоднородность полости (гиперэхогенная взвесь);

— снижение сократительной функции;

— при деформации желчного пузыря (перегибы, перетяжки, перегородки, которые могут быть следствием воспаления) дискинезии встречаются значительно чаще;

Остальные признаки могут свидетельствовать о воспалительном процессе либо перенесенном воспалении, желчнокаменной болезни; имеют значение при дифференциальной диагностике.

2. Ультразвуковая холецистография применяется для исследования моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря в течение 1,5-2 часов от момента приема желчегонного завтрака до достижения первоначального объема. После стимуляции в норме через 30-40 минут желчный пузырь должен сократиться на 1/3-1/2 объема.

4. Фракционное хроматическое дуоденальное зондирование позволяет получить информацию о:

— тонусе и моторике желчного пузыря;

— тонусе сфинктера Одди и Люткенса;

— коллоидной стабильности пузырной и печеночной фракции желчи;

— бактериологическом составе желчи;

— секреторной функции печени.

5. Гастродуоденоскопия применяется для исключения органических поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта; для оценки состояния БДС, поступления желчи.

8. Компьютерная томография (КТ) выявляет органическое поражение печени и поджелудочной железы.

Функциональные нарушения билиарного тракта: диагностические и лечебные подходы

Рассмотрены диагностические критерии функционального расстройства билиарного тракта, необходимые диагностические тесты. Основной целью лечения является восстановление нормального тока желчи и секрета поджелудочной железы. Лечение предусматривает диетотера

Diagnostic criteria of function disorders of bilious tract and necessary diagnostic tests were considered. The main objective of the treatment is to restore the normal bile flow and pancreas secretion. The treatment supposes dietary therapy and use of medications.

.jpg)

В последней Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) под рубрикой К82.8 выделены «Дискинезия ЖП и пузырного протока» и под рубрикой К83.4 — «Дисфункция СО».

Функциональные нарушения билиарного тракта с позиций клинициста представляют интерес не только ввиду высокой их распространенности, но и в связи с тем, что несвоевременная диагностика или неадекватная их коррекция приводят к формированию и прогрессированию целого ряда заболеваний органического характера. В связи с этим практикующему врачу становится необходимым приобретение навыков персонифицированной курации пациентов, умение, опираясь на существующие стандарты и рекомендации и особенности течения заболевания у конкретного больного, своевременно диагностировать заболевание и выбрать наиболее эффективную стратегию терапии.

К общим диагностическим критериям функциональных расстройств ЖП и СО относятся эпизоды болей продолжительностью не менее 6 месяцев до установления диагноза и проявляющиеся не менее 3 мес, локализованных в эпигастрии и/или в правом верхнем квадранте живота, а также продолжительность эпизодов болей 30 мин и более; рецидивы болей; интенсивность болей умеренная или сильная — вплоть до госпитализации; боль не уменьшается после стула, при перемене положения, после приема антацидов. Подтверждающие критерии — боли могут сочетаться с одним или более из следующих симптомов: тошнота или рвота; иррадиация в спину и/или правую подлопаточную область; пробуждение пациента в середине ночи. Таким образом, дисфункции билиарного тракта имеют особенности клинической симптоматики, выделяющие их из всего ряда функциональной патологии, где ночная симптоматика является критерием исключения.

Диагностические критерии функционального расстройства ЖП включают:

1) критерии функциональных расстройств ЖП и СО;

2) наличие ЖП;

3) нормальные показатели печеночных ферментов, конъюгированного билирубина и амилазы/липазы в сыворотке крови.

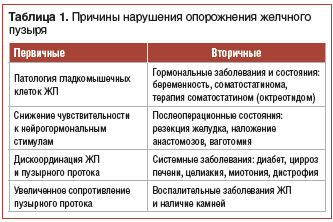

Первичные функциональные расстройства ЖП редко встречаются и могут быть обусловлены нарушением сократимости вследствие врожденной патологии гладкомышечных клеток, снижения чувствительности к стимулирующим нейрогуморальным стимулам. Вторичные функциональные расстройства ЖП встречаются чаще и могут быть связаны со следующими факторами:

Тип функционального расстройства СО определяется сложной анатомической структурой сфинктерного аппарата, состоящего из сфинктера общего желчного протока, сфинктера панкреатического протока и сфинктера их общей ампулы, которая открывается в двенадцатиперстную кишку большим дуоденальным сосочком. При спазме преимущественно сфинктера холедоха развивается функциональное расстройство СО по билиарному типу, при спазме панкреатического сфинктера — панкреатический тип расстройства СО.

Диагностические критерии функционального расстройства СО по билиарному типу должны включать два следующих пункта:

1) критерии функциональных расстройств ЖП и СО;

2) нормальный уровень амилазы/липазы сыворотки крови.

Подтверждающие критерии: подъем аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфатазы или конъюгированного билирубина, по времени связанный по крайней мере с двумя эпизодами болей.

Стойкий спазм вызывает нарушение оттока желчи из ЖП, приводит к его переполнению и перерастяжению, повышению давления в полости и протоках и, соответственно, к развитию болевого синдрома. Выделяют 3 типа билиарного расстройства СО (табл. 1).

Диагностические критерии функционального расстройства СО по панкреатическому типу должны включать два следующих пункта:

1) критерии функциональных расстройств ЖП и СО;

2) нормальный уровень АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы и конъюгированного билирубина.

Подтверждающие критерии: подъем амилазы/липазы сыворотки крови, по времени связанный по крайней мере с двумя эпизодами болей.

Диагностические тесты при заболеваниях билиарного тракта можно разделить на 2 группы: скрининговые и уточняющие.

Показания к консультации других специалистов. Так как ведущими в возникновении функциональных заболеваний желчных путей являются эмоциональный фактор и эндокринные расстройства, показаны консультации психоневролога и эндокринолога. В ряде случаев необходима консультация хирурга для решения вопроса об эндоскопическом или хирургическом лечении.

Лечение функциональных расстройств билиарного тракта

Основной целью лечения больных с дисфункцией билиарного тракта является восстановление нормального тока желчи и секрета поджелудочной железы по протокам, что приводит к купированию болевого синдрома и повышению качества жизни больных, а также профилактирует прогрессирование заболевания.

Диетотерапия занимает существенное место в лечении. Общим принципом диеты является режим питания с частыми приемами пищи в небольшом количестве (5–6-разовое питание), что способствует нормализации давления в двенадцатиперстной кишке и регулирует опорожнение желчного протока и протоковой системы. Из рациона исключаются алкогольные напитки, газированная вода, копченые, жирные и жареные блюда и приправы. Показано потребление пищевых волокон для восстановления моторно-эвакуаторной функции кишечника, так как нормализация внутрибрюшного давления приводит к нормальному продвижению желчи в двенадцатиперстную кишку.

Медикаментозное лечение

Переходя к назначению медикаментозных средств, важно помнить о реципрокных функциональных взаимоотношениях ЖП и СО: спазм СО сопровождается релаксацией ЖП, и, наоборот, сокращение ЖП служит стимулом к расслаблению СО [3]. Поэтому вне зависимости от характера функциональных нарушений билиарного тракта, для купирования болевого синдрома, нормализации тока желчи и панкреатического сока показано назначение релаксантов гладкой мускулатуры, которое включают несколько подгрупп:

Этапы сокращения мышечного волокна и точки приложения мышечных релаксантов представлены в табл. 2.

При использовании неселективных спазмолитиков необходимо учитывать существенные индивидуальные различия в эффективности и снижение ее в процессе лечения, отсутствие «направленности» эффектов (действуют практически на всю гладкую мускулатуру, включая мочевыделительную систему, кровеносные сосуды и др.).

Мебеверин (Дюспаталин®) снижает проницаемость мембраны гладкомышечной клетки для внеклеточного Na+ и, как следствие, подавляет вхождение ионов кальция в клетку через «медленные» кальциевые каналы. Достоинством препаратов данной группы, в частности мебеверина (Дюспаталин®), является релаксирующая селективность в отношении СО, в 20–40 раз превышающая эффект папаверина [5]. При этом Дюспаталин® оказывает нормализующее воздействие на мускулатуру кишечника, устраняя функциональный дуоденостаз, гиперперистальтику, спазм, не вызывая при этом нежелательную гипотонию [6]. Другой селективный миотропный спазмолитик — пинаверия бромид, в основном действует на уровне толстой кишки. Лишь 5–10% препарата действует на уровне билиарного тракта и имеет опосредованные эффекты, связанные с уменьшением внутрипросветного давления, что облегчает пассаж желчи [10]. Таким образом, из миотропных спазмолитиков препаратами выбора являются селективные, а из последних — мебеверин, обладающий направленным действием в отношении СО [7].

Другим направлением в курации больных с функциональными нарушениями билиарного тракта является нормализация реологических свойств желчи [8], особенно в группе пациентов с желчнокаменной болезнью, синдромом билиарного сладжа. Реализация данного направления может быть решена назначением урсодезоксихолевой кислоты, влияющей на все этапы энтерогепатической циркуляции: синтез желчных кислот, холерез, выведение токсичных желчных кислот. Помимо этого, учитывая физиологическое значение желчи, ее участие в липолизе, недостаточное поступление желчи приводит к нарушению процессов пищеварения. Кроме того, желчь обладает мощными бактерицидными свойствами, поэтому внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы в сочетании с дисфункцией СО может способствовать развитию синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке, что также усугубляет процессы пищеварения. В этой связи оправдано включение в комплекс терапии ферментных препаратов для коррекции относительной внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы и нормализации процессов пищеварения (Креон® 10 000 ЕД во время еды) [9].

Таким образом, имеющиеся сегодня в практике здравоохранения диагностические и терапевтические ресурсы позволяют клиницисту осуществлять эффективную курацию пациентов с функциональными расстройствами билиарного тракта, профилактировать прогрессирование заболевания и обеспечить высокое качество жизни больных.

Литература

М. А. Ливзан, доктор медицинских наук, профессор

ГБОУ ВПО ОмГМА Минздравсоцразвития России, Омск

Функциональные расстройства билиарного тракта: актуальные аспекты диагностики и лечения

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Функциональная патология билиарного тракта входит в группу функциональных заболеваний органов пищеварения, широко распространенных в развитых странах, и представляет собой комплекс клинических симптомов, развивающихся в результате моторно-тонической дисфункции желчного пузыря, желчных протоков и сфинктеров. Клиническая картина и лабораторно-инструментальные методы исследования при диагностике функциональных расстройств билиарного тракта (ФРБТ) находятся в тесной взаимосвязи между собой. В статье рассматриваются клинико-диагностические критерии ФРБТ в соответствии с Римскими критериями IV (2016). При обсуждении различных подходов к медикаментозной терапии ФРБТ в Римских критериях IV отмечается, что большинство из предложенных методов требуют дальнейших исследований. Лечение ФРБТ предусматривает диетотерапию, проведение психотерапевтических мероприятий, медикаментозную терапию. С учетом многофакторности и полиэтиологичности ФРБТ дополнением к данным общепринятым методам терапии могут быть биорегуляционные препараты. Приведены результаты исследований применения в комплексной терапии заболеваний гепатобилиарной системы биорегуляционных препаратов Гепар композитум, Хепель, Мукоза композитум.

Ключевые слова: билиарный тракт, желчный пузырь, сфинктер Одди, биорегуляционные препараты, Гепар композитум, Хепель, Мукоза композитум.

Для цитирования: Голошубина В.В., Моисеева М.В., Багишева Н.В. и др. Функциональные расстройства билиарного тракта: актуальные аспекты диагностики и лечения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2018;26(3):13-17.

Goloshubina V.V., Moiseyeva M.V., Bagisheva N.V., Trukhan L.Yu., Trukhan D.I.

Omsk State Medical University

Functional pathology of the biliary tract is one of the functional diseases of the digestive system, which are quite common in the developed countries; it is a complex of clinical symptoms caused by motor and tonic dysfunction of the gallbladder, biliary ducts and sphincters. The clinical picture and laboratory-instrumental methods of investigation in the diagnosis of functional disorders of the biliary tract (FDBT) are closely connected. The article deals with the clinical diagnostic criteria of FDBT in accordance with the Roman criteria IV (2016). When discussing different approaches to drug therapy of FDBT in Roman criteria IV, it is noted that most of the proposed methods require further research. Treatment of FDBT involves diet therapy, psychotherapeutic measures, medication. Taking into account the multifactorial and polyethiologic character of FDBT, bioregulation drugs may be used in addition to these generally accepted therapies. The results of studies of the use of bioregulation drugs Hepar compositum, Hepeel, Mucosa compositum in the complex therapy of the diseases of the hepatobiliary system are presented.

Key words: biliary tract, gall bladder, sphincter of Oddi, bioregulation drugs, Hepar compositum, Hepeel, Mucosa compositum.

For citation: Goloshubina V.V., Moiseyeva M.V., Bagisheva N.V. et al. Functional disorders of the biliary tract: actual aspects of diagnostics and treatment // RMJ. Medical Review. 2018. № 3. P. 13–17.

В статье рассматриваются клинико-диагностические критерии функциональных расстройств билиарного тракта в соответствии с Римскими критериями IV. Приведены результаты исследований применения в комплексной терапии заболеваний гепатобилиарной системы биорегуляционных препаратов Гепар композитум, Хепель, Мукоза композитум.

Типы дисфункциональных расстройств

билиарного тракта

Дисфункциональные расстройства билиарного тракта — комплекс клинических симптомов, развивающихся в результате моторно-тонической дисфункции желчного пузыря (ЖП), желчных протоков и сфинктеров. В настоящее время дисфункциональные расстройства билиарного тракта подразделяют на 2 основных типа: дисфункцию ЖП и дисфункцию сфинктера Одди (СО).

Дисфункция СО — нарушение нормальной сократительной активности СО, следствием которой является нарушение оттока желчи и секрета поджелудочной железы в 12-перстную кишку.

Функциональная патология билиарного тракта при целенаправленном сплошном обследовании населения составляет около 4%. В структуре заболеваний желчевыводящих путей у взрослых частота первичных дисфункций билиарного тракта составляет 10–12%, у детей — 24% [1–3].

Различают первичные и вторичные дисфункциональные расстройства билиарного тракта. В происхождении первичных дисфункций билиарного тракта могут иметь значение детские психогении и невротизация личности, гормональные дисфункции (начало менструаций), систематическое нарушение режима питания, неадекватное и несбалансированное питание, грубые диетические погрешности, детские бактериальные и вирусные инфекции и интоксикации, гельминтозы и паразитозы, пищевая и лекарственная аллергия.

Вторичные дисфункции билиарного тракта развиваются в результате органических заболеваний пищеварительной системы (желудка и 12-перстной кишки, тонкого и толстого кишечника, поджелудочной железы, ЖП и печени); послеоперационных состояний (резекции желудка, наложения анастомозов, ваготомии); заболеваний других органов и систем в результате патологических висцеро-висцеральных рефлексов (диабет, миотония и др.).

В таблице 1 перечислены возможные причины дисфункции ЖП.

СО представляет собой фиброзно-мышечный футляр, окружающий конечные участки общего желчного и панкреатического протоков и общий канал в месте их прохождения через стенку 12-перстной кишки.

СО выполняет три основные функции:

регулирует ток желчи и панкреатического сока в 12-перстной кишке;

предотвращает рефлюкс содержимого 12-перстной кишки в общий желчный и панкреатический протоки;

обеспечивает накопление в ЖП печеночной желчи.

Эти функции связаны со способностью сфинктера регулировать градиент давления между системой протоков и 12-перстной кишки.

Нарушения функции СО могут быть связаны с мышечной дискинезией (преимущественно спазм) или сочетаться со структурными изменениями, в частности, со стенозом. Основные этиологические факторы и механизмы развития дисфункции СО представлены в таблице 2.

В настоящее время широко используется следующая классификация функциональных расстройств билиарного тракта (ФРБТ).

I. По этиологии: 1) первичные дискинезии, обусловливающие нарушение оттока желчи и/или панкреатического секрета в 12-перстную кишку при отсутствии органических препятствий; 2) вторичные дискинезии билиарного тракта, сочетающиеся с органическими изменениями ЖП и СО.

II. По локализации: 1) дисфункция ЖП; 2) дисфункция СО.

III. По функциональному состоянию: 1) гиперфункция; 2) гипофункция.

В соответствии с МКБ-10 дисфункции билиарного тракта могут быть отнесены к 2-м рубрикам К82.8 (дискинезия ЖП и пузырного протока) и К83.4 (спазм СО).

В Римских критериях IV [4, 5] ФРБТ посвящен раздел Е «Расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди», в рамках которого выделяют следующие подразделы:

Е1 «Билиарная боль»;

Е1а. «Функциональное расстройство ЖП»;

Е1b. «Функциональное расстройство СО билиарного типа»;

Е2 «Функциональное расстройство СО панкреатического типа».

Диагностика дисфункциональных расстройств билиарного тракта

Лечение функциональных расстройств билиарного тракта

Биорегуляционные препараты

Только для зарегистрированных пользователей

Спазм сфинктера Одди (K83.4)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Примечание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

1. Билиарный тип. В основу диагностических критериев положены:

1.1 Приступ болей билиарного типа.

1.2 Три лабораторно-инструментальных признака:

— подъем печеночных проб (ACT или ЩФ) в два раза и более при двукратном определении, с нормализацией в течение 48 часов;

— замедление выведения контрастных веществ при ЭРПХГ (более 45 минут);

— расширение общего желчного протока более 12 мм (исследования проводят в период приступа).

ЭРХПГ является инвазивным методом диагностики, который может иметь серьезные осложнения (воспаление протоков поджелудочной железы или повреждение ее тканей). В связи с этим Римским консенсусом III предложена модификация, использующая неинвазивные методы оценки (УЗИ), сопряженные с меньшими опасностями.

наличие всех других признаков

наличие одного из других признаков

билиарная боль

При билиарном типе 1 ДСО чаще всего наблюдаются структурные изменения самого сфинктера (стеноз).

При типе 2 нарушения могут быть как структурными так и функциональными.

При типе 3 дисфункция сфинктера Одди, как правило, функциональна.

— в головке поджелудочной железы > 6 мм,

— в теле железы > 5 мм

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Признак распространенности: Распространено

Соотношение полов(м/ж): 0.5

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

— эпизоды болей продолжительностью не менее 6 месяцев до установления диагноза и проявляющиеся не менее 3 месяцев;

— продолжительность эпизодов болей 30 минут и более;

— рецидивы болей ( не ежедневные);

— интенсивность болей умеренная или сильная (вплоть до госпитализации);

— боль не уменьшается после стула, при перемене положения, после приема антацидов.

Таким образом, особенности клинической симптоматики дисфункций билиарного тракта выделяют их из всего ряда функциональной патологии, где ночная симптоматика является критерием исключения.

Диагностика

Показатели манометрии сфинктера Одди

| Показатели | Общий желчный проток (ОЖП) | Главный панкреатический проток (ГПП) | |

| Давление в протоке, мм рт.ст. | 7,4 ± 1,7 | 8,0 ± 1,6 | |

| Базальное давление, мм рт.ст. | 16,2 ± 5,8 (8-26) | 17,3±5,8 (8-26) | >40 |

| 136,5 ± 25,9 (82-180) | 127,5 ± 21,5 (90-160) | >350 | |

| Длительность фазовых волн, с | 4,7±0,9 (3-6) | 4,8±0,7 | |

| Частота фазовых волн, за 1 мин. | 5,7±1,4 (3-10) | 5,8±1,5 (3-10) | >7 |

| Антеградные | 55 (10-100) | 53 (10-90) | — |

| Одновременные | 34 (0-70) | 35 (10-70) | — |

| Ретроградные | 11 (0-40) | 12 (0-40) | >50 |

_575.gif)