Доброкачественное параксизмальное головокружение (H81.1)

Алфавитные указатели МКБ-10

Внешние причины травм — термины в этом разделе представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности. Коды рубрик V01-Y98).

Лекарственные средства и химические вещества — таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции.

В России Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.

МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97 г. №170

Выход в свет нового пересмотра (МКБ-11) планируется ВОЗ в 2022 году.

Сокращения и условные обозначения в Международой классификации болезней 10-го пересмотра

БДУ — без дополнительных уточнений.

НКДР — не классифицированный(ая)(ое) в других рубриках.

† — код основной болезни. Главный код в системе двойного кодирования, содержит информацию основной генерализованной болезни.

* — факультативный код. Дополнительный код в системе двойного кодирования, содержит информацию о проявлении основной генерализованной болезни в отдельном органе или области тела.

Доброкачественное пароксизмальное головокружение

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Н81.1 Доброкачественное пароксизмальное головокружение.

Эпидемиология доброкачественного пароксизмального головокружения

Частота доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения различна и составляет, но данным ряда авторов, 3-50% всех больных с периферическим вестибулярным головокружением. Женщины болеют этим заболеванием чаще мужчин.

Классификация доброкачественного пароксизмального головокружения

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение прежде всего классифицируют по причине возникновения: идиопатическое или другое (посттравматическое, постинфекционное и др.). В зависимости от места локализации свободно перемещающихся частиц отолитовой мембраны по отношению к структурам полукружного канала выделяют наиболее частые формы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения:

Причины доброкачественного пароксизмального головокружения

В 50-75% всех случаев заболевания причину установить не удаётся и поэтому речь идёт об идиопатической форме. Возможной причиной возникновения доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения могут быть: травма, лабиринтит, болезнь Меньера, хирургические операции (как общеполостные, так и отологические).

Симптомы доброкачественного пароксизмального головокружения

Для клинической картины доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения характерно наличие внезапного вестибулярного головокружения (с ощущением вращении предметов вокруг больного) при изменении положения головы и тела. Чаще всего головокружение возникает утром после сна или ночью в момент поворота в кровати. Головокружение характеризуется большой интенсивностью и продолжается не более одной минуты. Если больной в момент возникновения головокружения возвратился в исходное положение, то головокружение прекращается быстрее. Также провоцирующими движениями могут быть запрокидывание головы назад и наклоны вниз, поэтому большинству пациентов, экспериментально определив этот эффект, стараются производить повороты, подъёмы с кровати и наклоны головы медленно и не использовать плоскость поражённого канала.

Диагностика доброкачественного пароксизмального головокружения

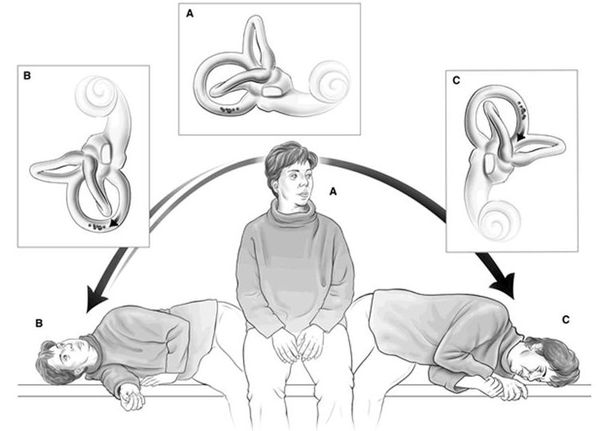

При доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении анамнез не предоставляет исчерпывающих сведений для установления диагноза. Важнее проведение обследования больного неврологом или отоневрологом по стандартному протоколу. Специфичными тестами для установления доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения являются позиционные тесты Дикса-Холлпайка, Брандта-Дароффа и др.

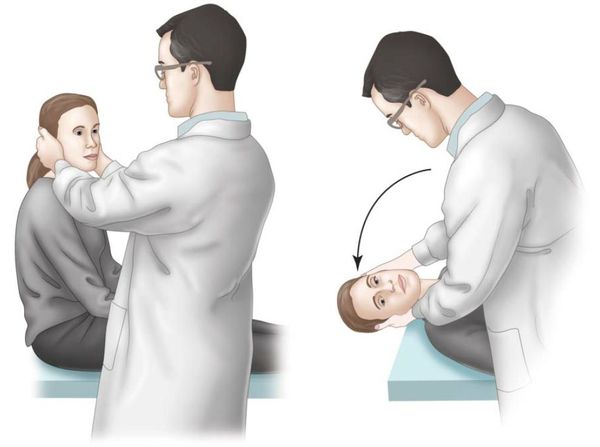

Позиционную пробу Дикса-Холлггайка выполняют следующим образом: пациент садится на кушетку и поворачивает голову на 45 град. вправо или влево. Затем врач, фиксируя руками голову пациента, быстро перемещает его в положение лёжа на спине, при этом голова пациента свешивается за край кушетки и находится в расслабленном состоянии, удерживаемая руками врача. Врач наблюдает за движениями глаз пациента и опрашивает его о возникновении головокружения. Необходимо заранее предупредить пациента о возможности появления типичного для него головокружения и убедить в обратимости и безопасности данного состояния. Возникающий при этом типичный для доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения нистагм обязательно имеет латентный период, что связано с некоторой задержкой в движении сгустка в плоскости канала или отклонении купула при наклоне головы. Поскольку частицы имеют определённую массу и движутся под действием силы тяжести в жидкости с определённой вязкостью, существует короткий период набора скорости оседания.

Лечение доброкачественного пароксизмального головокружения

Что такое доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Магомедова К.Р., невролога со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

«Разгадка» данной болезни кроется в самом названии:

Так как головокружение может возникать при различных заболеваниях, пациенты с симптомами ДППГ обращаются к совершенно разным специалистам. От того, насколько верно мыслит доктор, будет зависеть правильный объём исследований и лечения. Порой случаются курьёзы: пациент с ДППГ в течение полугода лечится от временного нарушения мозгового кровообращения, симптомы которого должны проходить за один день, однако приступы исправно возникают каждый день. Или второй распространённый вариант: человек проходит лечение мистического остеохондроза, но при этом шея абсолютно не болит и никак не даёт о себе знать.

Самая распространённая причина ДППГ — травмы головы. К другим факторам развития болезни относят гиподинамию (малоподвижный образ жизни), алкоголизм, серьёзные операции в области головы, заболевания центральной нервной системы.

В целом причин возникнвоения ДППГ множество. По частоте выделяют следующие:

Симптомы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения

Классический эпизод ДППГ запускается внезапно при изменении положения тела и наклоне головы в сторону поражённого уха. После провоцирующих движений у больного наступает предприступный период, который длится менее пяти секунд. Затем начинается сам приступ — сильное вращательное головокружение. В этот момент пациенту кажется, будто его кидают в сторону поражённого уха. В таком состоянии человек находится от 30 секунд до минуты, после самочувствие нормализуется до следующего провоцирующего движения головой.

Первый приступ вращательного головокружения у многих возникает утром после пробуждения, когда они пытаются встать с кровати и сесть. Это связано с изменением положения головы и её поворотами. Однако если пациент, например, встанет со стула не двигая головой, то приступ не запустится.

У всех ДППГ проявляется по-разному: от минимального движения у некоторых больных может возникнуть чувство тошноты и рвота, при этом у других проявления будут более лёгкими. В обоих случаях нарушение слуха, шум в ушах, головная боль или другие симптомы не наблюдаются. А если больной избегает провоцирующих движений, то симптомы вовсе отсутствуют.

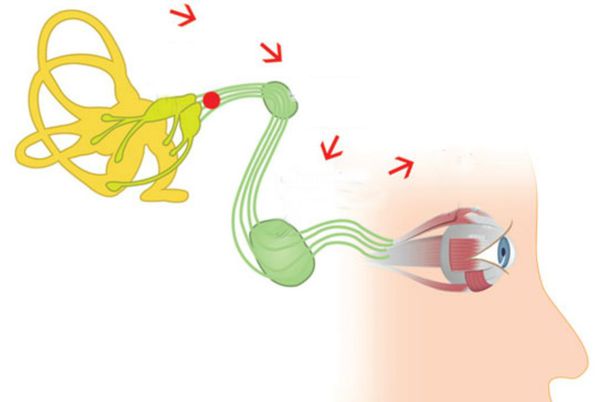

Во время приступов возникают специфические колебательные движения глаз — нистагм. По оценке этих движений определяется сторона поражения внутреннего уха. В период между приступами, когда положение головы зафиксировано, присутствует ощущение мутности и тумана в голове.

Патогенез доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения

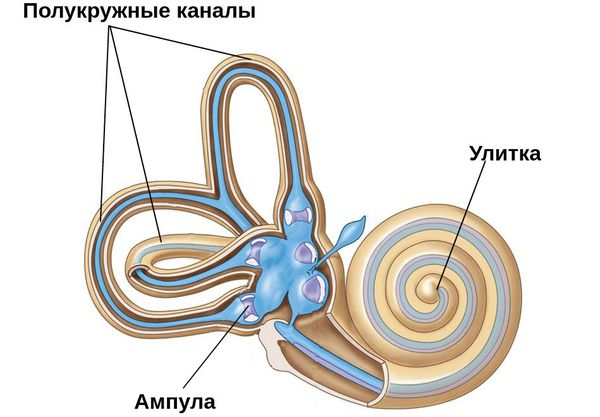

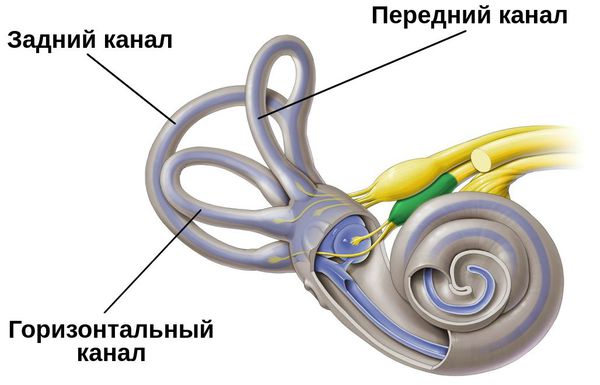

Чтобы лучше понять патогенез ДППГ, необходимо понимать особенности строения вестибулярного аппарата.

В норме вестибулярный аппарат состоит из трёх полукругов, которые выставлены в трёх разных плоскостях под прямым углом друг к другу.

С обеих сторон на конце этих полукругов есть широкая ампула, в которой находится воспринимающий аппарат. Внутри него — жидкость. Каждая ампула на конце имеет субстанцию по типу купулы (желатинообразного вещества), которая покрывает волоски рецепторов. Когда человек поворачивает голову, запускается трёхступенчатая реакция: движение жидкости приводит к движению купулы, а движение купулы — к движению волосиков рецепторов, которые передают в мозг нервный сигнал о повороте головы.

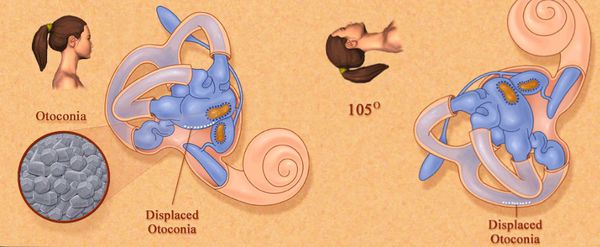

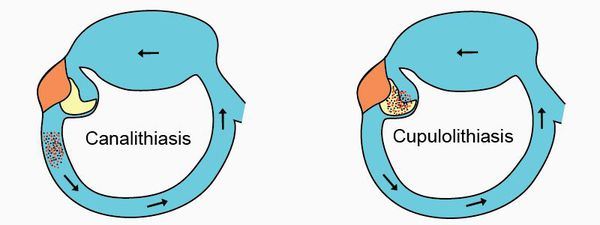

Внутри вестибулярного аппарата находятся дополнительные кристаллы — отолиты. Их частицы — отоконии — являются главными виновниками развития ДППГ. При изменении положения тела и под силой притяжения они тоже начинают двигаться и создают патологические сигналы, раздражая рецепторы. Из-за этого у человека возникает ощущение, как будто движение продолжается, — эпизод острого приступа вращательного головокружения. Это чувство не уходит ровно до тех пор, пока частицы не выпадут в осадок. Для того чтобы они покинули полукружные каналы, необходимы специальные приёмы.

Другим, чуть менее распространённым механизмом возникновения ДППГ является прикрепление отолитов или их частей к купуле полукружного канала. Из-за этого происходит постоянное раздражение рецепторов при изменении положения тела — купулолитиаз.

Классификация и стадии развития доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения

По патофизиологическому механизму ДППГ можно разделить на два типа:

В зависимости от локализации поражения и нахождению отоконий в вестибулярном аппарате различают следующие варианты болезни [17] :

Редкие варианты ДППГ (их можно спутать с центральным позиционным головокружением):

От варианта ДППГ зависит способ его лечения.

Осложнения доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения

Само по себе ДППГ протекает благоприятно, но если приступ системного головокружения возникает при нахождении человека на большой высоте, глубине или при управлении транспортом, то он может быть опасен. Например, такое головокружение может стать причиной падения и травмы.

Основные осложнения и дискомфортнные ощущения при ДППГ связанны с вестибулярным аппаратом. Часто наблюдаются такие вегетативные нарушения, как потливость и тахикардия. Пациенты испытывают длительную незначительную неустойчивость как после приступа, так и после успешного лечения.

Многоканальное ДППГ является одним из самых тяжёлых осложнений. Оно может развиться после как после травмы головы, так и после приёмов репозиции — удаления отолитов и их частиц из каналов. Кристаллы попадают не только в поражённый канал, но и в соседние. Это приводит к сильному раздражению вестибулярного аппарата.

Не стоит забывать, что ДППГ само по себе является осложнением других заболеваний, чаще всего черепно-мозговой травмы. Оно может маскироваться под клиническими проявлениями других болезней и травм — вестибулярного нейронита, инфаркта или водянки лабиринта. Чтобы отличить ДППГ от этих нарушений необходимо грамотно подойти к диагностике.

Диагностика доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения

Диагностика ДППГ — клиническая. Она основывается на жалобах и осмотре пациента.

Классическая диагностическая картина ДППГ:

При обследовании пациента с ДППГ ничего примечательного на находят. Даже результаты неврологического и отологического исследования обычно в норме, за исключением пробы Дикса — Холлпайка. При её проведении появляется вращательное головокружение и определённый нистагм. Вне обострения проба будет отрицательной, однако это не исключает наличие ДППГ.

Пробу проводят следующим образом: пациента из сидячего положения переводят в лежачее, при этом голову поворачивают на 45 градусов, после чего ждут 30 секунд и затем присаживают пациента обратно.

Лабораторные тесты при постановке ДППГ не требуются. Они нужны только для того, чтобы исключить сопутствующие состояния, которые могли вызвать головокружение как осложнение.

КТ или МРТ необходимо проводить, если есть признаки центрального поражения, например, ствола головного мозга. Во всех остальных случаях классического проявления ДППГ эти исследования ничего не покажут. Центральное головокружение можно заподозрить при непроходящем головокружении, нистагме и изменении его направления, активной рвоте, не приносящей облегчение, очаговых неврологических симптомах при осмотре и выраженной неустойчивости в положении стоя.

Также не стоит забывать, что при позиционном варианте головокружение не возникает, когда человек встаёт с кресла, не меняя при этом положения головы. Этот вариант больше характерен для ортостатического головокружения.

Лечение доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения

Лечение с помощью лекарств

Вестибулярные супресанты обычно не помогают справиться с ДППГ. В некоторых случаях они могут лишь снизить проявления болезни, то есть замаскировать проблему, но не решить её. Иногда вестибулосупресанты могут осложнить состояние и привести к сонливости.

Репозиционное лечение

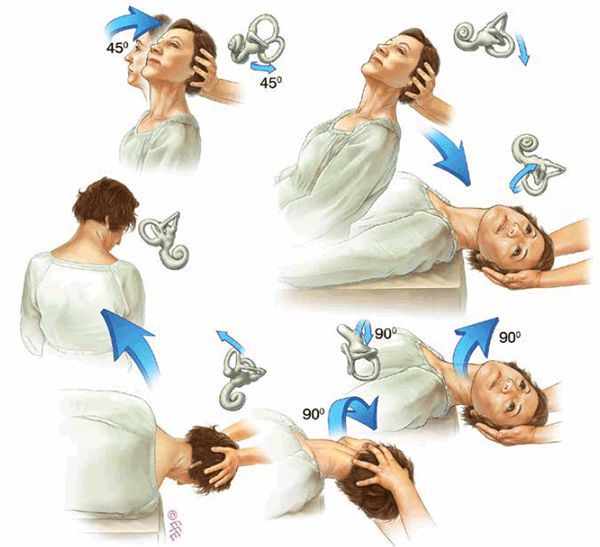

Процедура проводится следующим образом:

Сразу после процедуры проводится тест Дикса — Холлпайка: если нистагм повторяется, то репозицию проводят повторно.

После репозиционирования пациент не должен лежать на плоской поверхности в течение 24-48 часов: рекомендуется спать с поднятой головой на нескольких подушках. Также необходима неделя покоя: избегать резких движений или гимнастических сальто. Спустя неделю проводится повторный осмотр.

Если головокружение после репозиции ухудшается, то предполагаются следующие состояния:

Другие осложнения репозиции встречаются реже:

Операция

Хирургическое лечение проводится только в том случае, если репозиционные приёмы не работают. Оно несёт риск возможных осложнений, таких как повреждения лицевого нерва и потерю слуха.

Из всех представленных методов окклюзия заднего полукружного канала является самой благоприятной. Она позволяет сохранить слух без ущерба для всей вестибулярной системы, воздействуя только на поражённый задний или горизонтальный полукружный канал. Другие каналы и структуры вестибулярного аппарата не затрагиваются. Это процедура проще селективной нейрэктомии. По этому поводу проводится исследования: уже есть данные о 95 % успешных случаев.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при ДППГ благоприятный. В большинстве случаев с болезнью удаётся справится на амбулаторном этапе. В тяжёлых случаях следует проводить симптоматическое лечение тошноты и рвоты. Длительного лечения могут потребовать сопутствующие состояния или варианты осложнённого течения болезни.

Спонтанные ремиссии наблюдаются в течение шести недель, хотя в некоторых случаях могут длиться дольше. Частота рецидивов составляет 5-15 %.

Есть три основные гипотезы, которые объясняют механизм устранения приступа ДППГ с помощью гимнастики Брандта — Дароффа:

Этапы гимнастики Брандта — Дароффа:

Эти упражнения нужно выполнять три раза в день по пять циклов на каждый подход. Если при укладывании на бок головокружение уже не возникает, следует прекратить выполнение упражнений.

Доброкачественное параксизмальное головокружение

Рубрика МКБ-10: H81.1

Содержание

Определение и общие сведения [ править ]

Доброкачественное позиционное головокружение является, вероятно, наиболее распространенным вестибулярным нарушением. Головокружение в этом случае появляется только при движении или изменении положения головы, в особенности при ее наклонах вперед-назад. Это состояние часто возникает, когда больной переворачивается со спины набок и вдруг при определенном положении головы ощущает, что «комната поехала». Головокружение обычно длится несколько секунд. Часто больные знают, при каком именно положении головы оно возникает. Изменения положения головы могут усилить головокружение при вестибулярном нейроните и многих других периферических или центральных вестибулярных расстройствах, но при доброкачественном позиционном головокружении симптомы возникают только при определенных движениях, а в остальное время отсутствуют.

Этиология и патогенез [ править ]

Доброкачественное позиционное головокружение может возникать после черепно-мозговой травмы, вирусного заболевания, среднего отита или стапедэктомии, а также при некоторых интоксикациях (например, алкоголем и барбитуратами). Идиопатические случаи заболевания, очевидно, в большинстве случаев связаны с купулолитиазом — дегенеративным процессом с образованием отокониальных отложений в купуле фронтального полукружного канала, в результате чего резко повышается чувствительность этого канала к гравитационным воздействиям при изменении положения головы.

Течение заболевания может быть самым различным. Во многих случаях симптомы самостоятельно проходят в течение нескольких недель и затем возобновляются лишь через месяцы или годы. Иногда кратковременный приступ возникает всего один раз в жизни. Лишь изредка позиционное головокружение сохраняется длительное время.

Клинические проявления [ править ]

Доброкачественное параксизмальное головокружение: Диагностика [ править ]

Дифференциальный диагноз [ править ]

Отличия от позиционного головокружения центрального генеза. Позиционное головокружение может возникать и при многих других заболеваниях, в том числе — поражениях ствола мозга (при рассеянном склерозе, инсульте или опухоли). Для того чтобы отличить доброкачественное позиционное головокружение от более опасных заболеваний ЦНС, проводят пробу Нилена—Барани. Сидящему больному запрокидывают голову под углом 45°, после чего опускают его на спину. Затем пробу повторяют, предварительно повернув запрокинутую голову сначала вправо, потом влево. Результат оценивают по появлению нистагма и головокружения. Важное диагностическое значение имеют латентный период, длительность, направление и истощаемость нистагма (см. табл. 4.4). При доброкачественном позиционном головокружении латентный период нистагма и головокружения составляет несколько секунд, нистагм бывает ротаторным, а его быстрая фаза обычно направлена в сторону пораженного уха. Нистагм и головокружение обычно кратковременны (менее 30 с) и уменьшаются при повторении пробы (истощение нистагма). Проба Нилена—Барани позволяет подтвердить диагноз доброкачественного позиционного головокружения. Однако отрицательный результат не исключает это заболевание, поскольку его симптомы носят преходящий характер и не всегда провоцируются движением головы.

Доброкачественное параксизмальное головокружение: Лечение [ править ]

Для симптоматической терапии используют указанные выше средства (см. табл. 4.3), однако нередко они бывают неэффективны. При осторожном повторении движений, провоцирующих головокружение, патологические реакции постепенно «истощаются». Некоторые считают, что вестибулярная гимнастика, включающая провоцирующие движения головой, ускоряет выздоровление. Больным рекомендуют в течение 30 с удерживать голову в положении, обычно вызывающем головокружение. Это простое упражнение, выполняемое по 5 раз каждые несколько часов, в большинстве случаев приносит улучшение уже через несколько недель. Если такая вестибулярная гимнастика сопровождается слишком неприятными ощущениями, то применяют мягкий корсет, иммобилизирующий шею и препятствующий наклону головы в неблагоприятную сторону. Как и при вестибулярном нейроните, важно убедить больного, что, несмотря на крайне неприятные ощущения, заболевание скоро пройдет и не угрожает жизни. Крайне редко при тяжелом упорном позиционном головокружении пересекают ампулярный нерв, идущий от фронтального полукружного канала на пораженной стороне.

Профилактика [ править ]

Прочее [ править ]

Источники (ссылки) [ править ]

Дополнительная литература (рекомендуемая) [ править ]

1. Drachman, D. A., and Hart, C. W. An approach to the dizzy patient. Neurology 2:323, 1972.

2. Kroenke, K., et al. Causes of persistent dizziness: A prospective study of 100 patients in ambulatory care. Ann. Intern. Med. 117:898, 1992.

Публикации в СМИ

Диагностика и лечение психогенного головокружения

Головокружение — один из наиболее часто встречающихся симптомов в неврологической и общесоматической практике. Жалобы на головокружение занимают третье место после жалоб на головную боль и боли в спине. Необходимо прежде всего помнить, что головокружение всего лишь симптом, а не самостоятельное заболевание. Оно может быть проявлением различных страданий — сердечно-сосудистых, эндокринных, психических, заболеваний позвоночника, головного мозга и т. д., всего около 80 различных нозологических форм. Определение причин возникновения головокружения и его лечение требуют мультидисциплинарного подхода, а порой и применения сложной аппаратуры. В связи с этими объективными трудностями правильный диагноз и адекватное лечение получают не более 20% пациентов [1].

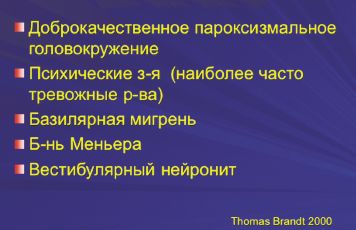

Руководитель большой отоневрологической клиники в Германии и автор известной монографии «Головокружение» Томас Брандт приводит в ней наиболее частые причины головокружения. Психогенное головокружение, включая пароксизмальное фобическое, занимает второе место после доброкачественного пароксизмального головокружения (рис. 1).

Причиной психогенного головокружения может служить любое психическое заболевание, но наиболее часто — тревожные расстройства.

Диагностика психогенного головокружения

Под психогенным головокружением понимают неопределенные ощущения, описываемые как головокружения, которые наиболее часто возникают при невротических, связанных со стрессом, расстройствах.

Диагностика психогенного головокружения включает два последовательных и обязательных этапа.

Первый этап — негативная диагностика, направленная на исключение всех других возможных причин головокружения:

Для этого необходимо тщательное обследование больного, в ряде случаев с привлечением специалистов отоневрологов, кардиологов, гематологов и др., а также проведением тщательного параклинического исследования.

Таким образом, при обследовании больного с головокружением на первом этапе важным является определение типа головокружения. Для этого следует тщательно собрать анамнез — подробно расспросить пациента, что он подразумевает под словом «головокружение». При вестибулярном, системном, истинном головокружении или вертиго пациент испытывает иллюзорное ощущение движения неподвижной окружающей среды в любой плоскости, а также ощущение движения или вращения собственного тела. Причиной системного головокружения является поражение вестибулярного анализатора на периферическом или центральном уровне.

Психогенное головокружение всегда носит несистемный характер. Пациент описывает любые ощущения, кроме вращения: туман в голове, неустойчивость, страх упасть и другие.

При осуществлении дифференциального диагноза является также чрезвычайно важным выявление и уточнение характера сопутствующих соматических и неврологических проявлений для исключения других «органических» причин несистемного головокружения. С этой целью проводят исследование нистагма, тестов на равновесие, аудиографическое исследование, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковую допплерографию магистральных артерий головы, компрессионно-функциональные пробы, рентгенографию черепа, внутреннего слухового прохода, шейного отдела позвоночника, общий анализ крови, исследование сахара крови натощак, азот мочевины в крови и другие исследования [4].

Второй этап — позитивная диагностика невротических расстройств, связанных со стрессом.

Среди эмоциональных нарушений наиболее частой причиной головокружения являются тревожные или тревожно-депрессивные расстройства. Именно частота тревоги, которая является самым распространенным эмоциональным нарушением и наблюдается в популяции в 30%, определяет высокую представленность психогенного головокружения.

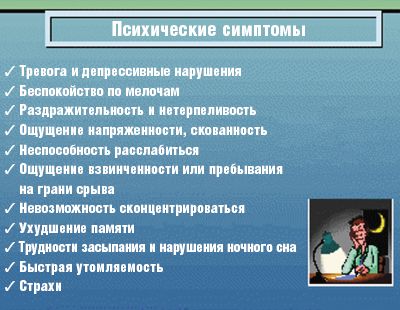

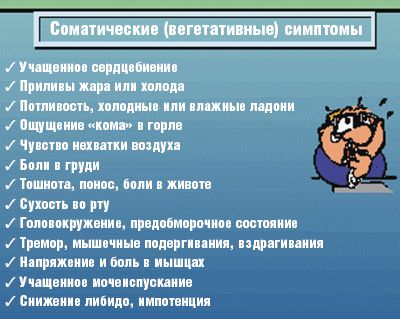

Клиническая картина тревожных расстройств складывается из психических симптомов, наиболее частыми из которых являются тревога, беспокойство по мелочам, ощущение напряженности и скованности, а также соматических симптомов, обусловленных преимущественно усилением активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. Одним из часто наблюдаемых соматических симптомов тревоги является головокружение и предобморочное состояние. Сочетание психических и соматических симптомов не случайно — когда организм подвергается угрозе или имеется какая-либо потенциальная угроза, происходит подготовка к борьбе с опасностью или бегству от нее. Эти изменения в организме обеспечиваются вегетативной нервной системой, которая является потенциальным «мостом между психикой и сомой». Наиболее часто встречаемые симптомы тревоги представлены на рис. 2, 3.

Чисто тревожные нарушения в клинической практике встречаются относительно редко. В большинстве случаев — у 70% пациентов тревожные расстройства сочетаются с депрессивными. Психические симптомы тревоги и депрессии во многом сходны и перекрывают друг друга. Коморбидность двух наиболее распространенных психических нарушений определяется общими биохимическими корнями — в патогенезе обеих состояний обсуждается роль серотонина. Высокая эффективность как трициклических антидепрессантов (ТЦА), так и некоторых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) как при тревоге, так и депрессии является подтверждением наличия у серотонина как анксиолитического, так и антидепрессантного действия. Наконец, при длительном существовании тревожных нарушений у пациента неизбежно развивается ощущение полного духовного паралича, развивается депрессия. Появление депрессии сопровождается такими симптомами, как хроническое болевое расстройство, снижение массы тела, нарушение сна, и другими, что может усиливать симптомы тревоги. Таким образом, развивается порочный круг: длительное существование тревоги обуславливает развитие депрессии, депрессия усиливает симптомы тревоги. Высокая частота коморбидности тревоги и депрессии учитывается в последних классификациях — выделена особая подгруппа в рамках тревожных состояний — смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

Согласно МКБ-10 выделяют четыре типа тревожных расстройств: тревожные расстройства (генерализованное тревожное расстройство, смешанное тревожно-депрессивное расстройство, паническое расстройство); фобические тревожные состояния (простые фобии, социальная фобия, агорафобия); обсессивно-компульсивное расстройство; реакции на стрессовый раздражитель (простое реактивное расстройство, постстрессорное реактивное тревожное расстройство).

Наиболее часто ощущение головокружения возникает у пациентов с генерализованным тревожным расстройством. В этом случае больной страдает от постоянных неоправданных или преувеличенных опасений за свою семью, здоровье, работу или материальное благополучие. При этом тревожное расстройство формируется вне зависимости от некоего конкретного жизненного события и, таким образом, не является реактивным. У такого больного каждый или почти каждый день в течение более чем шести месяцев можно наблюдать, по крайней мере, шесть из общих симптомов тревоги, перечисленных выше, — «правило шести».

Пациент с генерализованной тревогой, обращаясь к врачу-неврологу, редко сообщает о психических симптомах, а, как правило, предъявляет массу соматических (вегетативных) жалоб, где головокружение может быть ведущим симптомом, или активно предъявляет единственную жалобу на головокружение. Это происходит потому, что больного более всего настораживает ощущение головокружения, возникают мысли об инсульте или другом тяжелом заболевании головного мозга, психические расстройства — страх, нарушение концентрации внимания, раздражительность, настороженность и т. д. расцениваются как реакция на тяжелый, в настоящее время не выявленный недуг. В других случаях психические расстройства выражены слабо, а в клинической картине действительно преобладает головокружение. Особенно часто последний вариант встречается в тех случаях, когда тревожные расстройства возникают у пациентов с вестибулопатией врожденного характера. Такие люди имеют несовершенный вестибулярный аппарат с самого детства. Это проявляется в их плохой переносимости транспорта (укачивании), плохой переносимости высоты, качелей и каруселей. У взрослого эти симптомы менее актуальны, с годами происходит тренировка веcтибулярного аппарата и компенсация вестибулярных нарушений, однако при возникновении тревоги могут возникать различные ощущения — неустойчивость, туман в голове и др., которые трактуются ими как головокружения.

Одной из важнейших особенностей психогенного головокружения является сочетание с расстройствами в других системах, так как соматические проявления тревоги всегда полисистемны (рис. 4). Умение врача увидеть помимо жалоб на головокружение закономерно сопровождающие его расстройства в других системах, позволяет понять его клиническую сущность и определить психосоматический (вегетативный) характер [7]. Так, например, головокружение при генерализованном тревожном расстройстве нередко связано с усилением дыхания (гипервентиляционный синдром), при котором, вследствие избыточного насыщения крови кислородом и гипокапнии, может развиваться предобморочное состояние, парестезии, мышечные спазмы или крампии, кардиалгии, связанные с повышением тонуса грудных мышц в результате повышения нервно-мышечной возбудимости, тахикардия и т. д. Для выявления полисистемности необходимо активно расспросить пациента о наличии других жалоб и расстройств помимо головокружения.

Психогенное головокружение может являться также одним из основных симптомов панического расстройства. Для него характерно повторное возникновение панических атак и тревога ожидания возникновения следующего приступа. Для диагностики панической атаки характерно наличие эмоциональных расстройств, выраженность которых может колебаться от ощущения дискомфорта до паники и других психических или соматических симптомов — не менее 4 из 13, среди которых одним из наиболее частых является головокружение. Головокружение в картине панической атаки может возникать спонтанно, без каких-либо видимых причин, со слов больных — «среди ясного неба». Однако более чем в половине случаев удается выяснить, что головокружение возникло после эмоционального стресса или пережитого пациентом страха, особенно это касается самого первого и, как правило, наиболее тяжелого приступа.

Особым видом фобии является фобическое постуральное головокружение. Оно описывается больными как неустойчивость в форме приступов (секунды или минуты) или ощущения иллюзорного нарушения устойчивости тела длительностью в доли секунды и может возникать спонтанно, но чаще связано с особыми перцептивными стимулами (преодоление мостика, лестницы, пустого пространства) [2].

Наиболее демонстративным является психогенное головокружение у пациентов, страдающих агорафобией. В домашней обстановке в окружении родственников или медицинском учреждении пациент может не испытывать головокружения или оно выражено слабо (обслуживает себя, выполняет без труда домашнюю работу). Неврологическое обследование не выявляет у такого пациента никаких нарушений ходьбы и равновесия при проведении специальных проб. При удалении от дома, особенно в транспорте, в метро, возникает головокружение, нарушение походки, неустойчивость, удушье, боли в сердце, тахикардия, тошнота и др.

Во всех перечисленных случаях головокружение является симптомом, проявлением того или иного вида тревожного расстройства.

Таким образом, можно выделить следующие клинические особенности психогенного головокружения:

Психогенное головокружение, возникающее вслед за доброкачественным пароксизмальным головокружением

Доброкачественное пароксизмальное головокружение (ДПГ) является наиболее частым видом головокружения. Его причиной является купулолитиаз — образование в полукружных каналах внутреннего уха отложений (детрита), которые раздражают при своем перемещении рецепторы и вызывают сильное вестибулярное головокружение. При перемене положения тела, нередко при вставании с постели или при поворотах головы пациент испытывает ощущение сильного вращения, длящееся от нескольких секунд до минуты и сопровождающееся тошнотой, рвотой и другими вегетативными симптомами. Для диагностики ДПГ используют пробу Холлпайка. Пациент поворачивает голову на 30 градусов в сторону и перемещается из вертикального положения в горизонтальное с слегка запрокинутой головой назад. При этом у него возникает выраженное системное головокружение и нистагм. Заболевание является доброкачественным, однако склонно к рецидивам. Для его лечения используют специальные позиционные приемы Эпли, задачей которых является механическое удалений детрита из заднего полукружного канала внутреннего уха, после чего головокружение прекращается.

Приступ ДПГ всегда тяжело переживается пациентом, может повторяться при поворотах головы, приковывает его к постели, заставляет принимать вынужденное положение. Несомненно, ДПГ является стрессогенным фактором, сопровождается страхом и может провоцировать у эмоционально лабильной личности реактивное тревожное расстройство. В некоторых случаях тревожное расстройство, развивающееся вслед за ДПГ, имеет ятрогенный характер. Зачастую врачи пациентам с ДПГ ставят неверный диагноз острого нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярной системе, госпитализируют, проводят массивные курсы сосудистой терапии, убеждая тем самым пациента в тяжести его состояния и наличии фатального заболевания. В таких нередких случаях у пациента возникает тревожное расстройство как реакция на тяжелое неврологическое заболевание. Головокружение становится несистемным (неустойчивость, страх падения, туман в голове и др.), приобретает постоянное течение, периодически усиливаясь. В таких случаях особенно важным является как негативная, так и позитивная диагностика психогенного головокружения. Обязательным является проведение пробы Холлпайка. Нужно также помнить, что острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в вертебро-базилярной системе кроме головокружения обязательно сопровождаются другими признаками поражения ствола головного мозга: глазодвигательными, бульбарными, чувствительными и другими расстройствами.

Лечение психогенного головокружения

При лечении психогенного головокружения используют комплексную терапию, сочетающую как нелекарственные, так и лекарственные методы лечения [7].

Нелекарственные методы лечения включают:

1) вестибулярную гимнастику, направленную на тренировку и снижение возбудимости вестибулярного аппарата;

2) дыхательную гимнастику: переход на брюшной тип дыхания, при котором выдох превосходит в два раза вдох по длительности. Подобные дыхательные упражнения уменьшают гипервентиляционные расстройства, коморбидные психогенному головокружению. Для купирования выраженных гипервентиляционных нарушений, при гипервентиляционном кризе, можно рекомендовать дыхание в бумажный или целлофановый пакет;

3) наиболее результативным методом лечения является психотерапия.

1) Приоритет в лечении психогенного головокружения имеет психотропная терапия.

Препаратами первого ряда для лечения тревожных нарушений являются антидепрессанты — СИОЗС, анксиолитическим действием обладают Паксил, Феварин; реже используются из-за наличия большого числа побочных действий и худшей переносимости трициклические антидепрессанты (амитриптилин). Трациционными анксиолитиками являются бензадиазепины (Феназепам, Диазепам, Алпразолам, Клоназепам и др.). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина), обычно при этом используются малые дозы.

Выраженную эффективность в отношении психогенного головокружения, развивающегося в рамках генерализованного тревожного расстройства, показал препарат Атаракс (гидроксизин). Атаракс является блокатором Н1-гистаминовых рецепторов. Он обладает выраженным противотревожным, антигистаминовым, противозудным и противорвотным действием. В исследовании, проведенном на нашей кафедре проф. Соловьевой А. Д., было показано, что у пациентов с синдромом вегетативной дистонии, являющимся основным неврологическим проявлением генерализованного тревожного расстройства, жалобы на головокружения и липотимические (предобморочные) состояния уменьшались почти на 80%.

В качестве дополнительной терапии используют препарат Бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в том числе психогенном.

Эффективность Бетасерка была проверена у пациентов с психогенным головокружением с помощью специальной компьютерной программы, разработанной сотрудниками института медико-биологических проблем проф. Корниловой Л. Н. с соавторами. В совместном с нашей кафедрой исследовании [6] было показано, что препарат объективно улучшает вестибулярную реактивность и состояние окуломоторной системы (рис. 5). Катамнестическое исследование выявило, что эффективность Бетасерка носила временный характер, поэтому его следует длительно использовать при данном виде головокружения как средство дополнительной терапии, особенно в тех случаях, когда головокружение развивается у лиц с врожденной вестибулопатией и выступает в качестве ведущего соматического симптома.

Е. Г. Филатова, доктор медицинских наук, профессор

ФППОВ ММА им. И. М. Сеченова