Форма каре в архитектуре

Смотреть что такое «Каре» в других словарях:

каре́л — карел, а; р. мн. ов … Русское словесное ударение

каре — нескл., ср. КАРЕЙ я, м. carré m., > нем. Carré, Quarre. квадрат. 1. воен. Построение пехоты для отражения кавалерийской атаки в форме четырехугольника, стороны которого представляют собой развернутый строй или колонну; применялось до второй… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

КАРЕ — (фр.). Построение пехоты квадратом. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КАРЕ [фр. carre букв. квадрат] воен. боевое построение пехоты в виде четырехугольника для отражения атак неприятеля. Словарь… … Словарь иностранных слов русского языка

каре — [франц. carré] неизм. I. ср. Воен. Построение пехоты в форме четырёхугольника, применявшееся для отражения атак кавалерии до второй половины 19 в. II. в зн. прил. Имеющий форму четырёхугольника. Платье с вырезом к. Сделать стрижку к. * * * каре… … Энциклопедический словарь

КАРЕ — [рэ], нескл., ср. (франц. carrè квадрат). 1. Построение пехоты в форме четырехугольника для отражения неприятельской, преим. кавалерийской, атаки со всех четырех сторон (воен.). 2. В карточной игре в покер четыре карты одинакового значения из… … Толковый словарь Ушакова

КАРЕ — [рэ ]. 1. нескл., ср. Существовавшее до конца 19 в. боевое построение пехоты четырёхугольником для отражения атаки со всех сторон. Построиться в к. 2. нескл., ср. Квадратный вырез ворота на платье. 3. неизм. В форме четырёхугольника. Построение к … Толковый словарь Ожегова

каре — вырез, карре, построение, четырехугольник Словарь русских синонимов. каре сущ., кол во синонимов: 7 • вырез (9) • карре … Словарь синонимов

Каре — (отъ франц. слова carré квадратный), весьма распространенное въ періодъ линейн. тактики построеніе пѣхоты, имѣвшее цѣлью противопоставить непр лю сопр леніе со всѣхъ сторонъ; оно употреблялось преимущ но противъ конницы, т. к. при тогдаш.… … Военная энциклопедия

КАРЕ — (самоназвание бакаре, аккале, акали) народность общей численностью 170 тыс. чел. Основные страны расселения: Заир 100 тыс. чел., Центральноафриканская Республика 70 тыс. чел. Язык акаре. Религиозная принадлежность верующих: традиционные верования … Современная энциклопедия

«Villa forte» и каре Гатчинского дворца

Вид на гатчинский дворец с Карпина моста |

Наличие угловых башен на каре Романа Кузьмина, непривычных русскому глазу, можно бы было объяснить преемственностью идей и, возможно, желанием разнообразить силуэт дворца, который горизонтален и от того скучен и малоинтересен. Появление башен можно было бы объяснить и увлечением готикой, охватившим николаевское царствование. Ведь в русской голове башня прочно ассоциируется со средневековьем, рыцарством и готическими замками, а наличие «готического» проекта бастионной стены, перестроенной одновременно с каре, только подтверждает предположение. Мы имеем в виду проект 1848 г. Р. Кузьмина, который предполагал устройство предмостных башен, что-то типа крепостных барбаканов, но Высочайшей рукой эти «излишества» были перечеркнуты.

Архитектура Гатчинского дворца настолько необычна для русского глаза, что ассоциация дворца со средневековыми замками рождается сама собой. Однако мы забываем или, что более вероятно, просто не знаем о существовании архитектурных форм, появившихся в Европе в период Возрождения и ставших базой, на которой возникли барочные и классицистические сооружения.

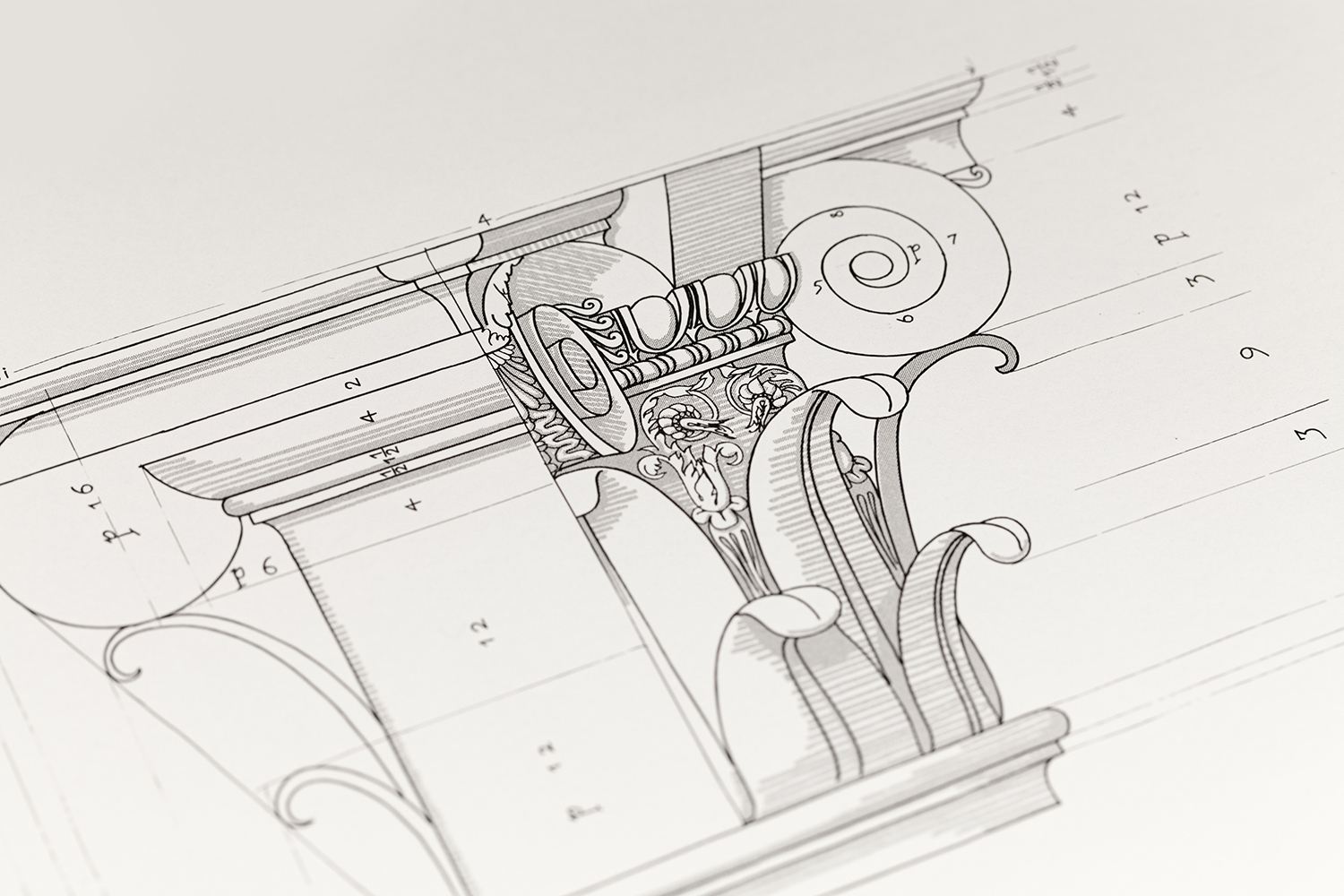

В европейском искусствоведении принято считать, что создателем интересующей нас «укрепленной виллы» стал итальянский архитектор Себастьяно Серлио (1475-1554). Это имя отечественному исследователю знакомо в общих чертах. Его труды на русском языке никогда не издавались, а первое «научное» упоминание о нем было сделано предположительно В. Баженовым в рукописи 1770 г. Как писал автор, Серлио «работал, кажется, единственно для мастеров», и «желательно, чтобы Серлиево творение нарисовано было как Виньолово; или чтоб Виньол столько был глубок в своем поучении и искусен в своих изысканиях, сколько Серлио». Противоречивую оценку трудов знаменитых итальянцев, данную русским архитектором, мы оставим без внимания, т.к. их трактаты имели разные цели и поэтому несопоставимы. К тому же, пользуясь работами французских авторов XVII-XVIII вв., в своих выводах В. Баженов часто был несамостоятелен. Статья в современном словаре «Стили в искусстве» не восполняет пробел в наших знаниях. Архитектор остается малоизвестным, малопонятным и попросту чужим.

Труд итальянца стал первым трактатом, рассчитанным не на энциклопедически образованного поклонника «хорошей архитектуры», а на архитектора-практика или любителя. Фактически, он стал школой новой архитектуры, где были опубликованы памятники древности (включая первое в Европе изображение и описание пирамиды и сфинкса), в доступной форме были изложены правила построения ордера и представлены современные примеры его применения. Книги изучались в католических и протестантских государствах практически каждым значительным архитектором, ибо здесь «перед глазами были триумфы Римской Империи, ее храмы, бани, триумфальные арки и дворцы – в общем, все монументы, которым европейские монархи старались подражать в своих притязаниях на Императорскую корону». Серлио сделал архитектуру настолько доступной, что, как брюзжал один современник, породил столько «неотесанных архитекторов, сколько волос в бороде».

Первые образцы «villa forte» архитектор опубликовал в 3-й книге «О древностях». В качестве великолепного примера современного увеселительного дворца он привел Поджо Реале в Неаполе (Дж. да Майяно по советам Л. Медичи, 1487; разобрано в XIX в.), место загородного досуга короля Альфонсо. Это было двухэтажное сооружение, которое представляло собой пустой квадрат: с внутренней стороны наружных стен шли лоджии. К каждому из четырех углов снаружи были пристроены двухъярусные павильоны, собственно и являвшиеся жильем для короля и его приближенных. Между этими павильонами снаружи были устроены лоджии. Фактически, это была вариация средневекового замка, переосмысленная в духе нового времени. Об этом сооружении сам Серлио сообщил, что этот «дворец имеет наикрасивейшую для современного здания форму и очень хорошо разделен на помещения, так что дворянин и его окружение могут быть расположены в каждом из углов, ибо там есть шесть хороших комнат, не считая подвалы и потайные покои». Поджо Реале, к слову сказать, дал великолепный образец не только современной планировки, но и фасадных решений. Например, идею двухъярусной лоджии, заключенной между павильонами или ризалитами, использовал Б. Перуцци в своей знаменитой Вилле Фарнезина в Риме (1518 г.). Подобная лоджия и ее вариации были предложены в некоторых проектах самим С. Серлио и архитекторами последующих времен. Лоджия (или вестибюль) Гатчинского дворца, на перекрытии которой устроен балкон (перед Белым залом), через более близкие прототипы восходит все к тому же Поджо Реале.

Вслед за этим дворцом на следующих страницах своего трактата архитектор, отталкиваясь от представленного им образца, дал свое решение темы «с иной формой апартаментов». Но свободу своей фантазии он предоставил на страницах другого труда, «О гражданской архитектуре вилл», работа над которым велась во Франции, куда архитектор был приглашен королем Франциском I. Несколько десятков листов посвящены т.н. дворцам «in fortezza». Мы находим сооружения, четырехугольные в плане, с угловыми павильонами и без них, с четырехугольными или круглыми дворами внутри, здания шестиугольные с павильонами, читающимися только на плане, здания, представляющие собой обстроенный со всех сторон донжон и т.п. Вариантов очень много. Некоторые проекты имеют названия: «дом благородного дворянина в виде крепости для рукопашной схватки», «дом государя-тирана, окруженный крепостью», «укрепленная вилла для благородного кондотьера», «укрепленная вилла прославленного князя» и т.д.

Анализируя архитектуру этих многочисленных сооружений, исследователи выделяют два основных влияния, отразившихся на их облике и планировке: средневековый замкнутый план с угловыми башнями, высокие готические крыши, большие французские окна с одной стороны и итальянские принципы организации фасадов ордером с другой. Природа этих различий кроется в самих основах французской и итальянской архитектуры Нового времени. В Италии античные памятники (или те, которые считали таковыми) всегда были перед глазами, и древние традиции логичной, т.е конструктивной архитектуры частично сохранялись даже в период Средневековья. От готики, которая была достаточно поверхностной, с легкостью отказались, ибо она воспринималась всего лишь как «варварская манера», которую итальянцы «получили из-за гор, от германцев и франков». На смену городским домам-башням и домам-крепостям пришли палаццо, а замкам – виллы. Крепостные зубцы, венчавшие здания, сменились карнизами, а симметрия фасадов, прежде особо оговаривавшаяся в контрактах, стала необходимой составляющей архитектуры в «античной манере». Французам же, не смотря на попытки установить прямую эволюционную линию между императорским Римом и королевской Францией, возрождать можно было только память о римской Галлии. Готические традиции были глубоко усвоены, и новомодные элементы в «античном вкусе» французам пришлось поначалу «навешивать» на средневековые конструкции, создавая компромиссный вариант стиля, что, в общем, и привело со временем к появлению самостоятельного «французского вкуса» в архитектуре.

От античности до модернизма: 8 основных стилей в архитектуре

Архитектурный стиль — это совокупность деталей и особенностей сооружения, которые указывают на время его постройки, назначение, историческую ценность, регион, а иногда даже и на автора. Разные стили оперируют разными формами и материалами, отражая изменения моды, верований, владеющих умами идей, технологий. Какие-то стили следуют друг за другом в хронологическом порядке, какие-то развиваются параллельно во времени.

Чаще смена доминирующих стилей происходит постепенно, по мере того как архитекторы воспринимают дух времени и адаптируются к новым идеям. Вместе с экспертами разбираемся с базовыми стилями в архитектуре.

Эксперты в статье:

Екатерина Сванидзе, партнер архитектурной студии DVEKATI

Николай Фанеев, ведущий архитектор студии IND architects

1. Античный стиль

Древнегреческая архитектура появилась на материковой части Греции, Пелопоннесе, островах Эгейского моря и в колониях в Анатолии и Италии в период приблизительно с 900 года до н. э. до I века н. э. Самые ранние сохранившиеся сооружения датируются примерно 600 годом до н. э.

Древнегреческая архитектура особенно известна своими храмами. Вторым важным типом зданий, дошедшим до наших дней, считается театр под открытым небом. Самый ранний из них датируется примерно 525-480 годами до н. э. Еще сохранились ворота для процессий (пропилеи), окруженные колоннадами рыночные площади (стоа), здания городского совета (булевтерии), гробницы (мавзолей) и стадионы.

Основные черты древнегреческой архитектуры:

Екатерина Сванидзе:

«К античному стилю можно отнести архитектуру Древней Греции VII-VI вв. до н.э. и архитектуру Древнего Рима. Преобладающей типологией в это время были храмы, спроектированные с учетом принципов симметрии, геометрии, гармонии частей и целого, перспективы. Отличительная черта античного стиля (в особенности в греческой архитектуре) — ордерная система (ионический, дорический, позднее — коринфский ордеры), которая впоследствии была переосмыслена римлянами — появились римско-дорический, тосканский, римско-ионический, римско-коринфский ордеры и композитная капитель. К самым ярким примерам античного стиля относятся Парфенон, построенный в Афинском Акрополе в V веке до н.э., и амфитеатр Флавиев (Римский Колизей) 72-80 гг. н.э».

2. Готика

Готика — стиль, особенно популярный в Европе с середины XII по XVI век, а в некоторых районах сохранившийся до XVII—XVIII веков. Стиль возник в регионе Иль-де-Франс на севере Франции, развившись из романской архитектуры.

Одной из главных инженерных инноваций готической архитектуры стала каркасная система. С виду ажурная и «сложносочиненная» (полная противоположность монументальной романской), она изменила распределение нагрузки в здании, облегчила стены и перекрытия, дала возможность увеличить высоту сооружений и их площадь, а также сэкономить строительные материалы.

Образцы готических построек можно найти в христианской церковной архитектуре — соборах, аббатствах и приходских церквях. В этом стиле также строили замки, дворцы, ратуши, университеты и даже частные жилые дома. Многие образцы средневековой готической архитектуры занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Николай Фанеев:

«Готическая архитектура в основном представлена религиозными сооружениями. Безусловно, готика ассоциируется, прежде всего, с собором Нотр-Дам-де-Пари, Шартрским Собором, Аббатством Сен-Дени, Кельнским собором и др. Несколько особняком стоит английская готика, которая, переняв характерные черты оригинального французского стиля, адаптировала его к своим региональным предпочтениям. Например, английская готика, в отличие от французской, тяготеющей максимально ввысь, подчеркивала длину здания, а не его высоту. Примеры: кафедральные соборы в Линкольне и Йорке, кафедральный собор в Глостере и др».

3. Барокко

Барокко — декоративный стиль, который появился в Италии в начале XVII века и постепенно распространился по всей Европе. Своего пика стиль достиг в эпоху высокого барокко (1625-1675), когда его использовали в церквях и дворцах Италии, Испании, Португалии, Франции и Австрии. В период позднего барокко (1675-1750) стиль пришел в Россию, а также в испанские и португальские колонии в Латинской Америке.

Архитекторы эпохи барокко до предела развили основные элементы архитектуры Возрождения (которая, в свою очередь, наследует античному стилю), включая характерные купола и колоннады, и сделали их более высокими, величественными, украшенными. Внутри здания часто использовалась живопись Тромплей (также известна как «обманка» — изображение, выполненное настолько точно, что его можно принять за кусок реальности) в сочетании со скульптурой. Для барокко характерен избыточный декор: многочисленные ангелы и раскрашенные фигуры на потолке, витые колонны, изобилие декоративных элементов, занимающее все пространство. Во дворцах в стиле барокко парадные лестницы стали центральным элементом.

Екатерина Сванидзе:

«Барокко» (в переводе с португальского означает «жемчужина неправильной формы») — это стиль абсолютистской эпохи (с 1600 г. до 1780 г.), когда власть церкви солидаризируется со светской. Пышность декора, впечатляющие размеры сооружений и особое членение барочных помещений усиливают авторитет церкви и государства — католическая церковь взывала к верующим через искусство и архитектуру. В этом стиле архитектуре подчиняются все остальные виды искусства — скульптура, живопись. Сложные архитектурные формы, в основе которых, как правило, был овал/эллипс, а также динамическое противопоставление и взаимопроникновение пространств, величие, драматизм и контраст освещения, пышные формы и богатый декор — характерные черты барокко. Грандиозные творения барокко — церковь Санта-Мария делла Салюте в Венеции, базилика Санта-Кроче в Лечче».

4. Классицизм

Корни классицизма уходят в храмовую архитектуру Древней Греции и в религиозную, военную и гражданскую архитектуру Римской империи. Стиль отличается ясностью и простотой традиционных форм, например, колоннами, каждая из которых имеет фиксированные пропорции и орнаменты. Он развился в архитектуре в эпоху итальянского Возрождения, особенно ярко ранний классицизм представлен в работах и проектах Леона Баттисты Альберти и Филиппо Брунеллески.

Классицизм быстро распространился в Италии, а затем пришел во Францию, Германию, Англию, Россию и другие страны. В каждой из них он трактовался по-своему, обретая индивидуальные черты. В эпоху правления Людовика XIV на фоне абсолютизма появился «Большой стиль» — в нем соединились классицизм и барокко. В России на классические здания в этом стиле «наложилась» военная и патриотическая тематика.

Николай Фанеев:

«На рубеже 1800 г. старый мировой порядок сменяется — получают развитие идеи субъективизма, либерализма, демократии, церковь утрачивает былую силу, а церковное строительство перестает быть стилеобразующим. Однако для создания нового стиля не хватало знаний и развитого вкуса, поэтому в этот век обратились к формам античности. Идеалы красоты «археологического классицизма» были определены в труде Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре». Характерные черты стиля: членение корпуса сооружения пилястрами и карнизами, фасадная сторона напоминает греческий или римский храм с треугольным фронтоном или портиком. Пара примеров классицизма в архитектуре — Сан-Франческо ди Паола в Неаполе и кафедральный собор Казанской Божьей Матери в Санкт-Петербурге».

5. Рококо

Стиль рококо возник в XVIII веке как реакция против величия и симметрии классицизма. Это более плавный и детализированный стиль, включающий витиеватые, асимметричные узоры, работу с пастельными оттенками.

Стиль появился в Париже в ответ на тяжеловесную архитектуру барокко и вскоре был принят во Франции, Германии, Австрии. К концу XVIII века господство рококо в значительной степени сменилось неоклассическим стилем.

Хотя между архитектурой барокко и рококо есть много общего, можно найти и различия. Внешний вид зданий в стиле рококо более игривый, легкий и с обильным использованием изгибов. Одно из принципиальных различий еще и в том, что рококо подчеркивает асимметрию форм.

Стены, молдинги (выпуклые декоративные детали на фасадах) и потолки зданий в этом стиле украшены многочисленными переплетениями декоративных деталей, основанных на формах «C» и «S», раковинами и другими натуралистическими формами.

Цвета рококо преимущественно пастельные, активно задействуются слоновая кость и золото, в декоре много зеркал — для усиления ощущения открытого пространства. В стиле рококо построены Азамкирхе в Мюнхене, Дворец Сан-Суси в Потсдаме, Дворец Келуш в Синтре, Дворец Шарлоттенбург в Берлине, Дворец Чапских в Варшаве.

6. Ампир

Ампир как движение в архитектуре, интерьерах, изобразительном искусстве возник во Франции во время правления Наполеона. Этот стиль процветал в первой трети XIX века в странах Западной Европы, а затем и в России.

Стиль активно продвигали придворные архитекторы Наполеона Шарль Персье и Пьер Фонтен. Декор дворцовых интерьеров в стиле ампир отличался контрастными цветовыми решениями: синий, белый, ярко-красный, четкие линии, обилие позолоты. Стены обычно обтягивали шелком яркого цвета, орнаментом служили ромбы, круги, военные символы — мечи, копья, щиты. Большой популярностью пользовались египетские мотивы, которые вошли в моду после Египетского похода Наполеона.

Основными сооружениями, которые относятся к этому стилю, считаются триумфальная арка на площади Каррузель в Париже, Вандомская колонна, триумфальная арка на площади Шарля де Голля. Интерьеры в стиле ампир можно увидеть во дворце Фонтенбло и в Большом дворце в Версале.

Николай Фанеев:

«Стиль ампир появился во Франции во времена правления Бонапарта (1804-1814), считавшего себя величайшим императором со времен античности и использовавшего архитектуру для создания визуальной связи и коннотаций между Французской Империей и Римской Империей. В сооружениях той эпохи — преимущественно триумфальных арках — широко применялись символы и орнаменты, заимствованные из античного мира (в частности, Римской Империи)».

7. Модерн / Ар-нуво / Югендстиль

На рубеже XIX—XX вв. стиль модерн буквально захватил весь европейский континент, по-разному проявляясь в каждом национальном контексте: в Германии и Австрии он известен как югендстиль или стиль Сецессиона, в Бельгии и Франции — ар-нуво, в Италии — стиль либерти или stile floreale (цветочный стиль). Главное утверждение модерна: искусство и жизнь неразделимы. Природа становится основным источником вдохновения для движения, которое стремилось к полному единству структуры и декора. Модерн характеризуется извилистыми линиями и органическими объемами, часто встречаются флоральные и анималистические мотивы. Ярчайший пример модерна — входы на станцию метро в Париже, спроектированные Эктором Гимаром.

8. Модернизм

Модернизм — архитектурный стиль, основанный на инновационных для прошлого века технологиях строительства, в частности, использовании стекла, стали и железобетона. Основными критериями в архитектуре стали функциональность, минимализм, отказ от орнамента. Стиль возник в первой половине XX века и стал доминирующим после Второй мировой войны и до конца 1980-х.

Архитектура модернизма появилась в результате прорыва в технологиях, инженерии и строительных материалах, а также из желания оторваться от исторических архитектурных стилей и изобрести что-то новое.

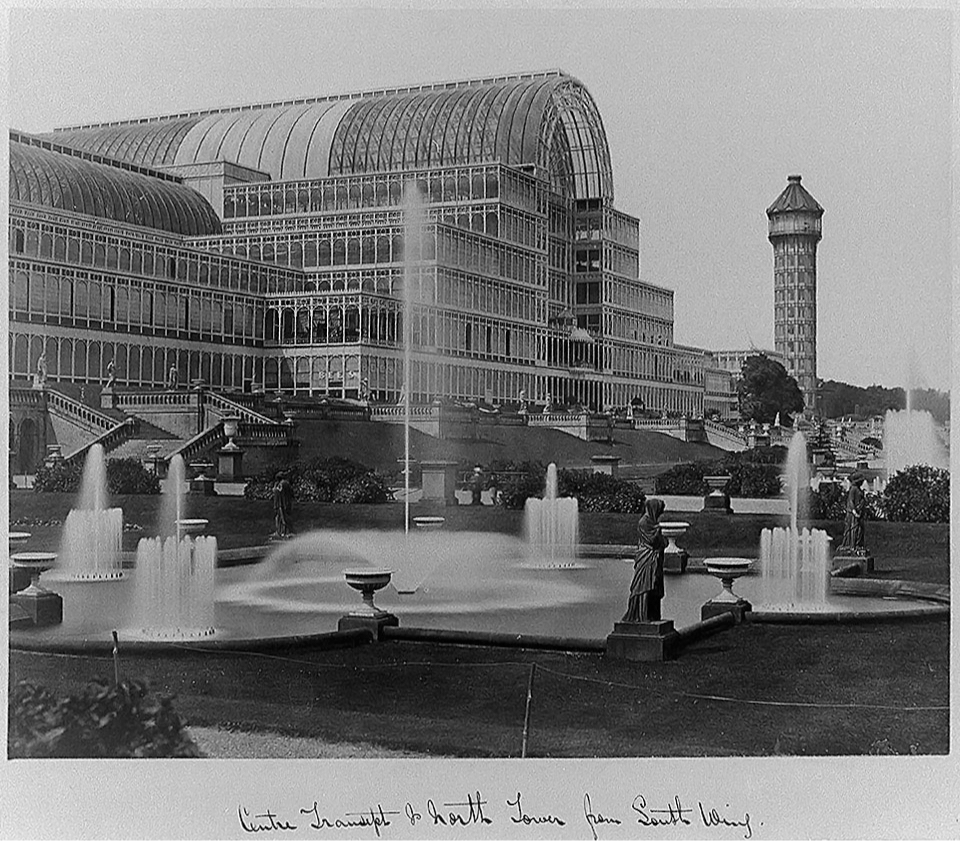

Использование чугуна, гипсокартонного листового стекла и железобетона позволило строить конструкции, которые были как никогда прочными, легкими и высокими. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона на Всемирной выставке 1851 года — ранний пример революционной для своего времени конструкции из железа и листового стекла

В 1884 году был построен первый небоскреб со стальным каркасом — десятиэтажное здание страховой конторы в Чикаго архитектора Уильяма Ле Барона Дженни. Железный каркас Эйфелевой башни, в то время самого высокого сооружения в мире, поразил воображение миллионов посетителей Всемирной выставки 1889 года, которая проходила в Париже.

Николай Фанеев:

«Модернизм зародился в первой половине XX века и быстро стал ведущим стилем и даже философией архитектуры того времени. Это было связано со строго рациональным использованием материалов, конструктивными нововведениями, аналитическим подходом к функциям зданий. Главные постулаты — «форма следует за функцией» и «меньше значит больше». Пионерами движения были Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус, а среди ярких представителей — немецкая школа Баухауз и Фрэнк Ллойд Райт».

Почему застройка каре Адмиралтейства — первая градостроительная ошибка Петербурга

Подписаться:

Поделиться:

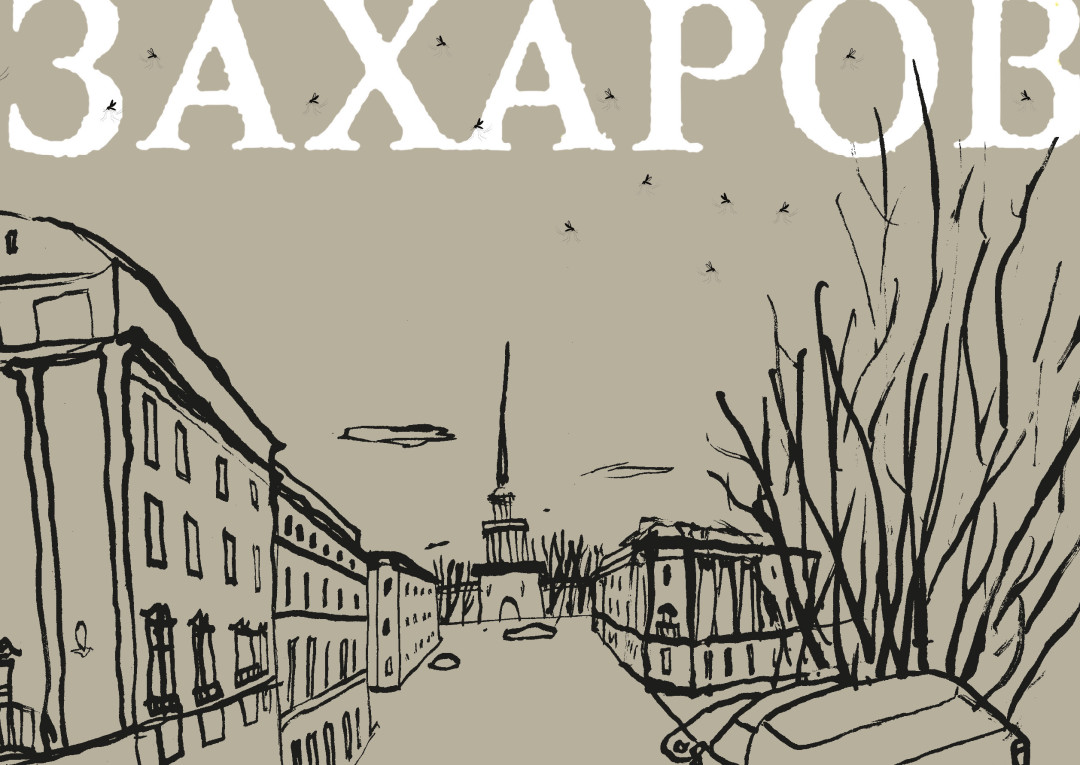

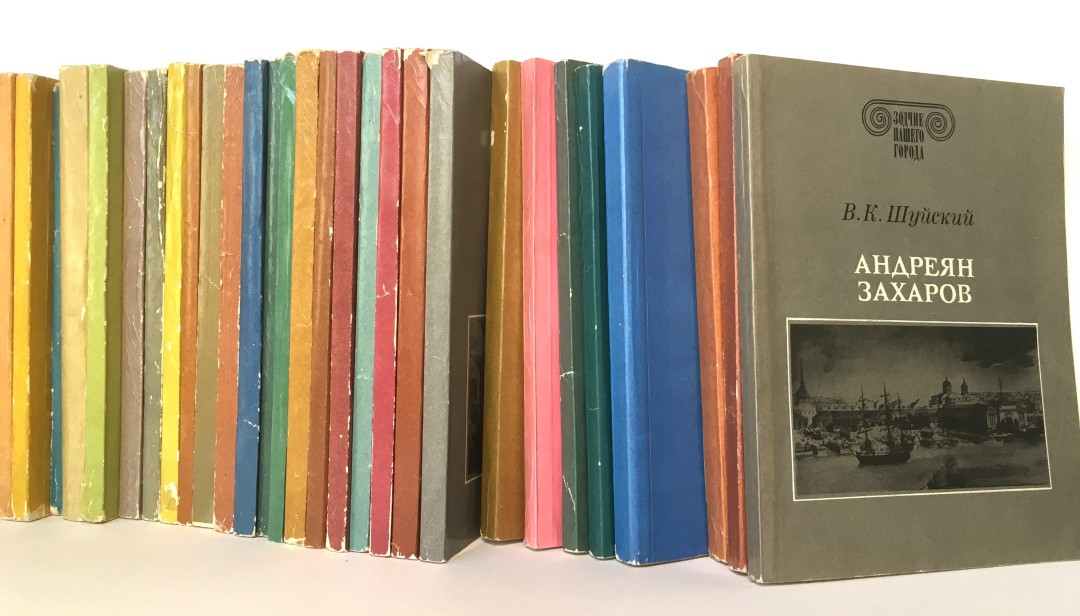

Петербургский коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников и актуальным взглядом на место шедевров прошлого в сегодняшней городской среде. В первой книге «Андреян Захаров» архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина объясняет, почему застройка каре Адмиралтейства, выходящего на набережную Невы, — это первая градостроительная ошибка в Петербурге. Мы публикаем отрывки этого эссе, а также иллюстрации к нему художника Ивана Чемакина.

Обложка книги «Андреян Захаров» — первой в серии-оммаже на советское издание «Зодчие великого города». Рисунки выполнил петербургский художник Иван Чемакин, эссе об архитекторе написала Мария Элькина, а текст о работах Чемакина — искусствовед Павел Герасименко

Книга «Андреян Захаров», вышедшая в советское время в серии «Зодчие великого города». Серия издавалась с 1971 до 1991 год, было опубликовано 29 книг.

Адмиралтейств, как известно, было несколько. Шпиль над первым, деревянным, возвел еще при Петре, в 1717 году, голландец Харман ван Болос. Иконография сложилась уже тогда: длинные фасады, выстроенные буквой «П», и «шпиц» над главными воротами. Первое каменное Адмиралтейство по проекту Коробова было построено в 1738 году, и в нем центральная башня уже была выражена гораздо ярче. Мотив трех главных петербургских осей, сходящихся к одному шпилю, складывался как раз в то время, когда заканчивалось строительство здания.

Последнее Адмиралтейство построил Андреян (Адриан) Дмитриевич Захаров в стиле высокого классицизма. Захарову, можно сказать, не повезло: Адмиралтейство — единственная из его сохранившихся построек в черте Петербурга. Зато потомкам не приходится путаться, перебирать длинные перечни того, что сохранилось. Каждый, кто окончил школу в Петербурге, всегда и без напряжения памяти скажет, что Андреян Захаров построил Адмиралтейство. Это так же прочно отложилось в памяти, как то, что Тома де Томон — автор ансамбля Стрелки Васильевского острова, а Андрей Воронихин — Казанского собора.

Андреян Захаров спроектировал много масштабных ансамблей, но большую часть из них не построили или построили только частично. Так что судить о Захарове как о градостроителе мы можем по зданию Адмиралтейства. Расхожая похвала петербургских ансамблей первой четверти XIX века сводится к их исключительной цельности. Здесь нужна принципиальная оговорка. Их единство поразительно из-за их действительно гигантского масштаба, однако сам по себе размер трудно считать находкой. Открытием стало как раз умение так дробить большую постройку, создавать такие иллюзии с помощью расположения элементов, чтобы поддерживать урбанистическую структуру, не внедряясь в нее слишком насильственно. То, что с легкой руки поэта запечатлелось в сознании петербуржцев как «строгий, стройный вид», было, на самом деле, результатом некоторого прикладного остроумия. Гениальность захаровского Адмиралтейства, которую нам оценить сегодня очень трудно, заключается не в самой композиции, которая существовала и раньше, а в том, как зодчий ее обыгрывает. Здесь стоит говорить не столько о прочных классических традициях, сколько, как ни парадоксально, об их прерывании и приходе к современному видению города.

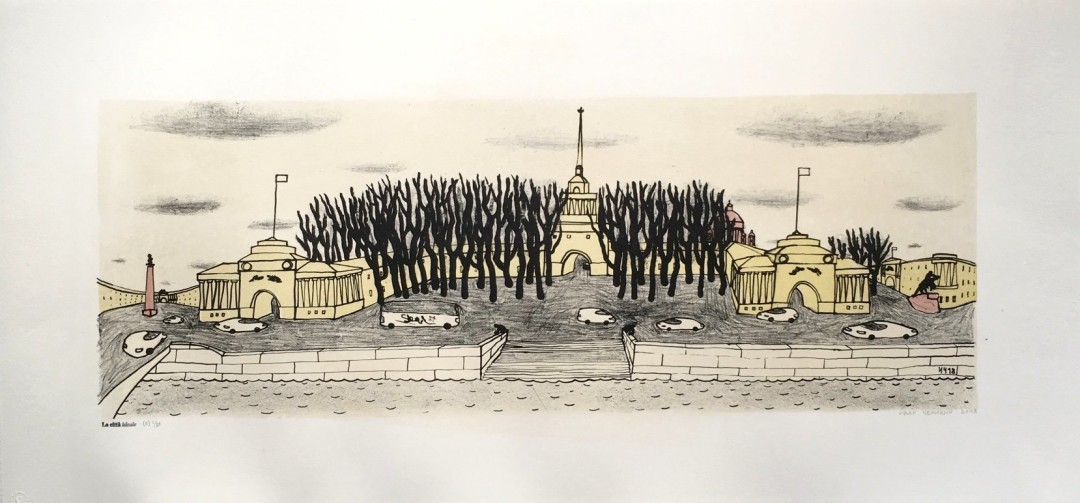

Рисунок Ивана Чемакина

Сама суть классического понимания здания в XVIII веке сводилась к восприятию его как единого тела в цельности замкнутой и совершенной системы. Высшим образцом тогда служила Древняя Греция. Захаров работает в то время, когда это представление меняется на более универсальное и масштабное и в то же время близкое повседневному опыту. Проектируя Адмиралтейство, Захаров исходил из того, что постройку целиком люди видят куда реже, чем ее отдельные фрагменты. Поэтому он работает с двумя планами — общей формой, абстрактно величественной, и отдельными элементами, которые будут казаться самодостаточными. Башня с корабликом на шпиле собирает вокруг себя город, служит началом — или, наоборот, концом — еропкинского «трезубца». Двести лет прошло, а мы продолжаем говорить, передвигаясь по Невскому — «в сторону Адмиралтейства», «от Адмиралтейства». Поклонники пушкинского Петербурга до сих пор негодуют из-за шпиля здания у Красного моста — потому, что он составляет конкуренцию тому единственному шпилю, который замыкает перспективу Гороховой.

Вид на ансамбль Адмиралтейства с Невского проспекта перекрывают деревья Александровского сада

Вид на ансамбль Адмиралтейство со стороны набережной Невы перекрывают доходные дома конца 19 века

Боковые фасады Адмиралтейства сделаны парадными, как будто каждый из них является отдельным зданием на своем месте, что верно с градостроительной точки зрения: Сенатская площадь и Дворцовый проезд являются периферией в логике корпусов Адмиралтейства, но никак не в структуре всего Петербурга. Если мы вдруг увидели бы Адмиралтейство как макет, то удивились бы некоторой его тяжеловесности, как будто бы зодчему не хватило сдержанности. Главный парадокс ансамбля Адмиралтейства заключается в том, что вот уже сто пятьдесят лет как мы не видим его целиком. Со стороны Невского его скрывают деревья Александровского сада, которые уже к началу прошлого века были так высоки, что нижней части постройки было практически не видно. Внутри знаменитого каре, выходящего к Неве, со стороны которой вид был, наверняка, самым эффектным, в 1870-е годы построили доходные дома.

Тогда возникла нужда в устройстве гранитной набережной напротив Адмиралтейства, и морское ведомство поступило так, как вполне могло бы поступить правительство Санкт-Петербурга в 2018 году. Территорию внутри огромного каре Адмиралтейства разделили на участки, продали, а набережную построили на вырученные деньги. Был ли у этих людей другой выход, оценивали ли они как-то последствия своего поступка, боялись ли осуждения будущих поколений — не имеет никакого значения. Они провели черту между имперским и капиталистическим Петербургом, дали повод бесконечно сокрушаться о том, каким мог бы оставаться город, если бы только не.

Рисунок Ивана Чемакина — фантазия на тему того, как выглядел бы сейчас ансамбль Адмиралтейства со стороны набережной Невы, если бы в 19 веке вид не перекрыли бы доходные дома

На панораме видно, что двор Адмиралтейства застроен домами

Доходные дома в каре Адмиралтейства выглядят как коллаж — два принципа городской застройки насильственно наложены друг на друга. С одной стороны — неоклассическое здание, раскрывающееся к Неве гигантским курдонером. С другой — стоящие в стройный ряд типичные для позднего XIX столетия «коробки», где декор на стенах призван скрывать тотальный прагматизм. Благодаря этой застройке в лексикон петербуржцев впервые вошло словосочетание «градостроительная ошибка». Действи- тельно, более несуразным могло бы показаться только появление коммерческой недвижимости на Дворцовой площади.

И все-таки в грубых вторжениях буржуазного Петербурга в имперский есть подтекст, отличный от извлечения быстрой выгоды. Классицизм, особенно александровский — холоден и всегда рационален, а человек рационален максимум наполовину. Бесцеремонные вторжения капиталистической застройки следовало бы расценивать как неосознанный протест против заложенного в городе эстетства, превалирования видимости над всем остальным. Адмиралтейство в окружении разросшихся деревьев и доходных домов — это и гениальная в сдержанности архитектура, и предтеча более высокопарных композиций Карла Росси, но еще и памятник борьбе Петербурга с собственным совершенством.