Особенности развития общения детей в раннем возрасте

Скрипко Марина

Особенности развития общения детей в раннем возрасте

Особенности развития общения детей в раннем возрасте

Речь возникает и первоначально развивается в онтогенезе как средство общения со взрослым. Речь становится не только средством общения, но и средством мышления ребенка 2х лет, средством регуляции его поведения. Общение влияет на развитие произвольного поведения и появление игровых замещений. Развитие делового общения определяет к концу раннего возраста способность осознать себя как субъекта собственных действий, то есть формированию самосознания, что также является основным достижением детей раннего возраста.

Манипулируя предметами, ребенок чувствует себя независимым от взрослого и свободным в своих действиях. Через общение в совместной деятельности формируются игровые замещения.

Особое значение имеет общение ребенка раннего возраста со сверстниками. Через общение со сверстником ребенок выделяет себя, осознает свои особенности. Также общение со сверстниками обеспечивает уверенность в себе и яркие эмоциональные переживания.

При депривации потребности в общении у детей проявляются задержки в развитии крупной и мелкой моторики, задержка речевого развития, нарушается процесс развития произвольности и самосознания. У таких детей к концу раннего возраста не формируется принятие себя и осознание своих достижений.

Основным условием развития общения в раннем детстве является сотрудничество взрослого с ребенком, организация взрослым реального взаимодействия с предметом. Необходимо, чтобы взрослый имел отношение к тому, чем занимается ребенок, участвовал в этом процессе.

Развитие активной речи является как результатом, так и необходимым условием успешного развития общения.

Начиная со второго полугодия жизни и до 2,5 лет, ведущим становится деловой мотив общения. Взрослый выступает в общении как партнер, образец для подражания и эксперт оценки умений и знаний ребенка. На первое место выступает стремление к совместной деятельности. Главным содержанием потребности в общении становится потребность в соучастии, в практическом сотрудничестве со взрослым. В совместной деятельности ребенка со взрослым развиваются предметно действенные средства общения.

Период от 1 до 3 лет является периодом становления потребности в общении со сверстниками. Исследования показали, что по своей значимости потребность в общении со сверстниками уступает потребности в общении со взрослым, но именно в раннем возрасте идет становление потребности в общении со сверстниками. На втором году жизни формируются первые два критерия общения, это интерес и внимание к сверстнику и эмоциональное отношение к ровеснику. Третий и четвертый критерии сформированности потребности в общении формируется лишь на третьем году жизни. Общение детей в раннем возрасте имеет форму эмоционально практического взаимодействия. Выделяет следующие особенности такого общения:

1. непосредственность, отсутствие предметного содержания;

2. раскованность, эмоциональная насыщенность;

3. ненормативность и нестандартность коммуникативных средств;

4. зеркальное отражение действий и движений партнера.

Особенности развития эмоций в раннем и дошкольном возрасте Особенности развития эмоций в раннем и дошкольном возрастеРазвитие эмоций в раннем детствеЭмоции ребенка раннего возраста неустойчивы, кратковременны.

Консультация для родителей «Музыкальное воспитание детей в раннем возрасте в период адаптации» Консультация для родителей «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ» Здравствуйте, уважаемые родители! Я хотела.

Методика проведения и особенности приемов обучения на занятиях в раннем возрасте Методика проведения и особенности приемов обучения на занятиях в раннем возрасте Разработал: Старший воспитатель МБДОУ № 19 «Золотая рыбка».

Особенности раннего аффективного развития при раннем детском аутизме Синдром раннего детского аутизма оформляется окончательно к 2,5-3 годам. В этом возрасте психическое развитии аутичного ребенка имеет уже.

Польза арт-терапии для детей в раннем дошкольном возрасте Рисование – интересный и полезный вид деятельности, в ходе которого разнообразными способами с использованием самых разных материалов создаются.

Презентация «Формирование интереса детей к детской книге в раннем возрасте» «Формирование интереса детей к книге в раннем возрасте» «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» Дидро «Умная, вдохновенная книга.

Развитие внимания в раннем возрасте и младшем дошкольном возрасте Развитие внимания в раннем возрасте и младшем дошкольном возрасте В последнее время остро стоит проблема готовности ребенка к обучению в.

Особенности развития познавательных процессов в дошкольном возрасте Л. С. Выготский утверждал, что дошкольный возраст является начальным этапом становления познавательной деятельности. К познавательным процессам.

Консультация «Формы общения на разных возрастных ступенях развития детства»

Формы общения на разных возрастных ступенях детства

На протяжении детства, утверждает М. И. Лисина, складываются и развиваются четыре различные формы общения, по которым можно достоверно судить о характере происходящего психического развития ребенка.

Первой, возникающей в онтогенезе (2-3 мес., является ситуативно – личностная форма общения, в основе которой лежит потребность ребенка в доброжелательном внимании взрослых. В этот период малыш еще не владеет никакими приспособительными видами поведения и заимствует социальный опыт через эмоциональное общение со взрослыми, которые обеспечивают выживание ребенка и удовлетворение всех его первичных органических потребностей. Присутствие рядом близкого человека и его сосредоточенность на малыше гарантируют последнему безопасность и тот поток ласковых, любовных воздействий, которые вызывают ответные положительные эмоции.

Таким образом, ситуативно – личностная форма общения является в младенчестве ведущей деятельностью, т. е. определяет дальнейшее психическое и физическое развитие ребенка.

В это время происходит важное событие в развитии личности ребенка – он начинает отделять общее положительное отношение к нему взрослого от оценки им своих отдельных действий.

Переход к дошкольному детству знаменуется и переходом к новой форме общения – внеситуативно – познавательной, которая существует в младшем и среднем дошкольном возрасте (от 3 до 5 лет, и в основе её лежит потребность в уважительном отношении взрослого. Появление этой формы общения тесно связано с тем, что уровень развития мышления, внимания, речи дошкольника позволяет ему оторваться от конкретной наличной ситуации и простого манипулирования с предметами и расширить границы своего кругозора, проникнуть во взаимосвязь явлений. Однако возможности ребенка еще ограничены, и единственным источником знаний, позволяющим получить ответ на волнующие вопросы, становится и остается взрослый.

К концу дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) у детей появляется высшая для этого периода детства форма общения – внеситуативно – личностная, возникающая на основе потребности во взаимопонимании и сопереживании. Эта форма общения тесно связана с высшими для дошкольного возраста уровнями развития игры, ребенок теперь обращает больше внимания на особенности межличностных контактов, на те взаимоотношения, которые существуют в его семье, на работе у родителей, в кругу их друзей и знакомых.

К 6 – 7 годам дошкольник переходит к новому виду деятельности – к учебной. Внеситуативно – личностное общение помогает ребенку подготовиться к учебе.

Таким образом, сформированность навыков общения является очень важным показателем развития ребенка и одним из факторов, способствующих его успешной адаптации к школьному обучению

Консультация для педагогов «Уголок природы в разных возрастных группах» Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит.

Консультация для воспитателей «Индивидуальная работа с детьми на прогулке в разных возрастных группах» Индивидуальная работа с детьми на прогулке в разных возрастных группах Известно, что каждый ребёнок неповторим. Он имеет свои особенности.

Консультация для воспитателей «Наиболее эффективные методы руководства игрой в разных возрастных группах». Для управления игрой педагогу необходимо располагать группой наиболее эффективных методов воздействия. Младшая группа: 1. Показ способа действия.

Методика ознакомления с природоведческой литературой в разных возрастных группах В каждой возрастной группе методика использования книги о природе имеет свою специфику. Экологическое воспитание младших дошкольников построено.

Праздник урожая для детей разных возрастных групп Праздник проводится (в музыкальном зале, или на площадке). Роли Зайца, Пугало, Осень- исполняют взрослые Все участники –дети входят в зал,.

Консультация «Психологическое сопровождение развития навыков общения» Психологическое сопровождение развития навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. В настоящее время в системе образования складывается.

Выступление на педсовете: «Особенности экспериментирования в разных возрастных группах» Выступление на педсовете: «Особенности экспериментирования в разных возрастных группах» «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я может.

ГЛАВА 3

Развитие общения у детей в первые 7 лет жизни

Описание развития любого аспекта психической жизни ребенка всегда представляет значительные трудности. Прежде всего необходимо определить для себя представление о самом процессе развития. В советской детской психологии реализуется подход к развитию как превращению постепенно накапливающихся количественных изменений в коренные качественные (Д. Б. Эльконин, 1960; А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин // Психология детей…, 1964; Психология личности…, 1965; А. Н. Леонтьев, 1972). Отправляясь от него, мы и пришли к характеристике развития общения детей с окружающими людьми как смены нескольких особых форм общения. Наиболее тщательно мы проследили этот процесс в сфере общения ребенка со взрослыми.

Понятие формы общения

Изменения отдельных аспектов, характеризующих развитие разных структурных компонентов общения потребностей, мотивов, операций и пр., – в совокупности порождают интегральные, целостные образования, представляющие собой уровни развития коммуникативной деятельности. Эти качественно специфические образования, являющиеся этапами онтогенеза общения, были названы нами «формами общения» (А. В. Запорожец, М. И. Лисина // Развитие общения у дошкольников, 1974).

Итак, формой общения мы называем коммуникативную деятельность на определенном этапе ее развития, взятую в целостной совокупности черт и характеризуемую по нескольким параметрам. Основными среди них являются следующие 5 параметров:

1) время возникновения данной формы общения на протяжении дошкольного детства;

2) место, занимаемое ею в системе более широкой жизнедеятельности ребенка;

3) основное содержание потребности, удовлетворяемой детьми при данной форме общения;

4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе развития к общению с окружающими людьми;

5) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной формы общения осуществляются коммуникации ребенка с людьми.

Прежде чем двигаться дальше, следует сделать одно разъяснение. Оно касается термина «содержание потребности в общении».

В главе 2, говоря о коммуникативной потребности, мы определили ее общую природу (стремление человека к самопознанию и самооценке через познание и оценку других людей и с их помощью); подчеркнули специфику (несводимость к каким–либо другим потребностям); выделили 4 критерия для описания процесса первичного становления потребности в общении (он завершается к 2 мес. в сфере общения ребенка со взрослыми и к 2 годам в сфере его общения с другими детьми). Но после оформления потребности в общении процесс ее развития не заканчивается: скорее, можно сказать, что он только начинается. На протяжении многих последующих лет коммуникативная потребность преобразуется, видоизменяется. На каждом возрастном этапе возникает новое содержание потребности в общении: что именно ищет ребенок в других людях, ради чего он к ним обращается и что с их помощью желает понять в самом себе.

Экспериментальные исследования общения детей со взрослыми привели нас к выделению в первые 7 лет жизни следующих четырех видов содержания потребности в общении:

1) потребности в доброжелательном внимании (0,02–0,05, то есть от 2 до 5 мес.);

2) потребности в сотрудничестве (0,06–3, то есть от 6 мес. до 3 лет);

3) потребности в уважительном отношении взрослого (3–5);

4) потребности во взаимопонимании и сопереживании (5–7).

Содержание потребности ребенка в общении с другими людьми зависит от общего характера его жизнедеятельности и места в ней общения среди других видов активности.

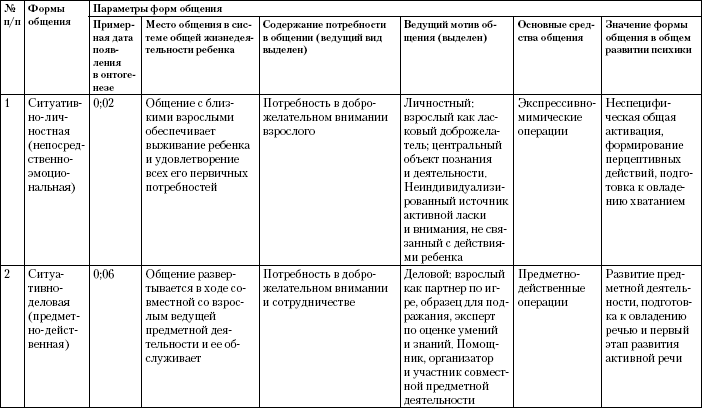

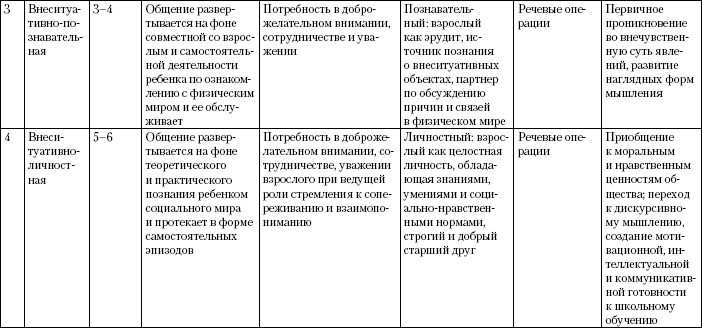

В табл. 1.3 мы представили сведения, характеризующие основные генетические формы общения со взрослыми у детей от рождения до 7 лет.

Их описание с разной степенью детальности представлено в некольких наших публикациях (Развитие общения у дошкольников, 1974; Принцип развития…, 1978; Проблемы общей…, 1978). Количество выделяемых нами форм, их названия и другие особенности постоянно уточняются и модифицируются. Возможно, стоит разделить ситуативно–деловое общение на довербальную и вербальную коммуникации, которые отличаются не только тем, овладел ли ребенок речью, но, главное, тем, каков ведущий тип его сотрудничества со взрослым (М. Г. Елагина // Общение и речь., 1985). Но и в своем нынешнем виде схема форм общения приносит определенную пользу при описании развития коммуникативной деятельности детей. Перейдем к характеристике каждой формы общения.

Развитие форм общения со взрослыми у детей от рождения до 7 лет

Ситуативно–личностная форма общения

Эта форма общения возникает в онтогенезе первой примерно в 2 месяца и имеет самое короткое время существования в самостоятельном виде до конца первого полугодия жизни. В главе 2, размышляя о первичном становлении общения, мы уже немало рассказали о ситуативно–личностном общении и поэтому сейчас постараемся лишь добавить некоторые важные материалы и суммировать все сведения об этой форме общения.

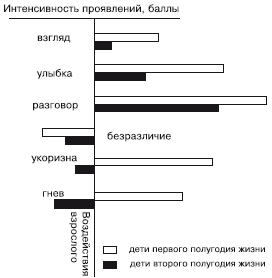

Итак, самая существенная черта ситуативно–личностного общения удовлетворение потребности ребенка в доброжелательном внимании взрослых. Для младенца особенно важно внимание взрослого. И это понятно, так как присутствие близкого человека возле ребенка и его сосредоточенность на малыше, по существу, гарантируют последнему безопасность и тот поток ласковых, любовных воздействий, который дети уже успели выделить из всех других проявлений взрослого и оценить как необычайно важные действия. Яркой иллюстрацией правильности нашего утверждения может служить рис. 1, основанный на материалах А. И. Сорокиной (М. И. Лисина, С. Ю. Мещерякова, А. И. Сорокина, 1983).

Рис. 1. Интенсивность поведения детей раннего возраста в ответ на различные воздействия взрослого

Чем разнообразнее ответное поведение ребенка, тем выше оценивающий его балл. Преимущественно позитивная эмоциональная окраска поведения ребенка обеспечивает расположение балла выше оси абсцисс, преобладание отрицательных переживаний заставляет столбик опускаться вниз. В первом полугодии жизни безразличие взрослого вызывает совершенно особенную реакцию ребенка: он встревожен, угнетен, огорчен, его ответное поведение резко затормаживается.

Рисунок позволяет увидеть важную характерную черту детей первого полугодия жизни: они чутко реагируют на различия в интенсивности внимания взрослого (появление, улыбка, разговор), но не умеют отличить их от отрицательных экспрессий взрослого (укоризна, гнев). Различия в поведении детей в ответ на доброжелательность старших и на их неудовольствие не достигают статистической значимости. И лишь во втором полугодии жизни младенцы воспринимают экспрессии и неудовольствия взрослого как нечто принципиально отличное от его положительного отношения и реагируют на них поведением иного состава (хмурятся, отстраняются, некоторые обиженно плачут). Получается, что потребность в доброжелательном внимании взрослого в рамках ситуативно–личностного общения создает у детей невосприимчивость к негативным эмоциям близких взрослых; ребенок выделяет в порицаниях только проявление внимания к нему взрослого и реагирует лишь на него, пропуская остальное «мимо ушей».

Еще одна необычайно своеобразная особенность ситуативно–личностного общения состоит в том, что в рамках этой формы коммуникативной деятельности младенцы умеют тонко различать градации внимания взрослого и в то же самое время не отличают одного взрослого человека от другого. Тщательное экспериментальное исследование Г. Х. Мазитовой (1979; Психологические основы…, 1979) показало, что лишь к концу первого полугодия жизни младенцы обнаруживают уверенное узнавание матери, но и в этом случае феномены узнавания у них носят иной характер, чем у детей постарше. Хорошо известно, что примерно в 8 мес. ребенок при виде незнакомых людей проявляет страх и неудовольствие (E. Maccoby, J. Masters, 1970; B. L. White, 1975) или хотя бы смущение и замешательство (Е. О. Смирнова, И. А. Кондратович, 1973).

Дети не старше 6 мес. обнаруживают свое умение узнавать близких взрослых тем, что при взаимодействии с ними они больше радуются и чаше проявляют инициативу, чем при контактах с людьми посторонними. Значит, незнакомые вызывают у них такое же отношение, что и родные люди, а различия выражаются в степени удовольствия детей в пределах того же самого качества, то есть количественно. Установленный факт привел Г. Х. Мазитову к выводу о существовании особого феномена «положительного узнавания», обусловленного как раз характером коммуникативной потребности младенцев при ситуативно–личностной форме общения.

Нет сомнения, что отмеченные выше особенности первой формы общения в высшей степени полезны для адаптации ребенка к условиям существования в этот период жизни. Не имея самостоятельного приспособительного поведения, дети адаптируются к миру через посредство взрослых. Готовность ребенка радоваться любому взрослому и всякому знаку внимания с его стороны обеспечивает ему установление контактов с любым человеком, который будет за ним ухаживать.

Ведущим мотивом общения в описываемый период жизни детей является личностный мотив. Может показаться странным разговор о личностных мотивах в условиях, когда дети не умеют толком различать разных людей. Да, действительно, это очень своеобразный вид личностных мотивов, ведь дети отражают взрослых очень нечетко, аморфно; в их персоне для ребеночка высвечиваются лишь внимательность да доброжелательность, причем последняя, как мы говорили выше, – в специфической форме. И все же главное во взрослом, что побуждает ребенка к взаимодействию с ним, – это отделенное от совместного познания или общего дела свойство его быть личностью. Поэтому общение малышей со взрослыми не обслуживает какое–либо иное их взаимодействие, а выступает как самостоятельные эпизоды обмена выражениями нежности и ласки. Это общение непосредственное – факт, который мы подчеркивали в прежнем названии ситуативно–личностного общения, – «непосредственно–эмоциональное» (см. главу 2).

И здесь мы подходим к очень важному своеобразию первой формы общения к ее теснейшей связи с эмоциями. В главе 2 мы говорили, что экспрессии составляют специальную категорию коммуникативных операций. Но такая связь общения с эмоциями вызывает у многих специалистов сомнения: нужно и можно ли в данном случае говорить об общении? Не достаточно ли ограничиться признанием того, что тут просто обнаруживаются эмоции детей, их радостные ответные переживания, вызванные воздействиями взрослых? Сомнение кажется тем более основательным, что младенцы первых месяцев жизни практически еще не способны произвольно регулировать свои действия, – так можно ли говорить об их деятельности? А ведь общение это, по нашему определению, коммуникативная деятельность!

Деятельность у младенцев, конечно, весьма своеобразна. У них нет субъективного отражения потребностей и мотивов, аналогичных отражению их у старших детей. Нет осознания коммуникативных целей и задач. Нет даже произвольно контролируемого выбора и применения коммуникативных средств, в которых ребенок отдавал бы себе отчет. Но вот что важно: отсутствие субъективного плана отражения указанных структурных компонентов деятельности сочетается с фактом их объективного существования.

К такому выводу нас привело экспериментальное исследование (М. И. Лисина // Развитие общения., 1974).

Мы установили, что радость и внимание детей ко взрослым изменяются при варьировании условий не по законам пассивной реакции, а по правилам активной акции: они усиливаются при слабых воздействиях взрослого (здесь надо привлечь взрослого, удержать его, стимулировать к общению) и ослабляются при сильных (ребенок уже получил то, к чему стремился). Поэтому на коленях матери ребенок тих, умиротворен, а завидев ее издали и еще не зная, подойдет ли она к нему, возбужденно двигается, вскрикивает. Детальные наблюдения показали, что уже на 2–м мес. жизни дети проявляют любовь ко взрослому не только в ответ на его ласку, но и инициативно, – факт, имеющий важнейшее значение для понимания поведения младенцев как общения (вспомним третий критерий сформированности коммуникативной потребности). И наконец, выяснилось закономерное соответствие, казалось бы, простой эмоциональной реакции детей характеру воздействия взрослого по содержанию. Изучение связи между ними позволило сделать вывод, что «входящие в состав комплекса оживления компоненты обеспечивают успешное выделение ребенком из окружающей среды взрослого человека (замирание), осуществление мимического (улыбка) и специфического голосового (гуление) общения со взрослым человеком и активное привлечение взрослого к общению (движения конечностей и тела)» (Развитие общения…, 1974. С. 64).

Углубленное изучение функций комплекса оживления было проведено С. Ю. Мещеряковой (1975; Проблемы периодизации…, 1976, 1979).

В опытах, где участвовали 35 детей в возрасте от 29 дн. до 6 мес. 2 дн., на малышей взрослый систематически разнообразно воздействовал, показывал им игрушки. Выяснилось, что интенсивность комплекса оживления и всех его компонентов, кроме сосредоточения, достоверно выше при контактах со взрослым человеком (р

Общение со взрослыми в период младенчества и раннего детства

Лола Кулиева

Общение со взрослыми в период младенчества и раннего детства

Общение со взрослыми в период младенчества и раннего детства.

Сразу после рождения у ребенка отсутствует общение со взрослыми: он не отвечает на их обращения и сам ни к кому не адресуется. Но уже после 2-го месяца жизни он вступают во взаимодействие которое можно считать общением: он начинает развивают особую активность, объектом которой является взрослый.Эта активности проявляется в форме:

внимания и интереса ребенка ко взрослому;

эмоциональных проявлений у ребенка ко взрослому;

инициативных действий, направленных на привлечение внимания взрослого;

и чувствительности ребенка к отношению/оценке взрослого.

Выделим сначала основные параметры общения у детейэтого возраста (здесь и далее цитируется по Лисиной):

форма общения: ситуативно-личностная; ситуативно-деловая (1-3 года);

содержание потребности в общении: доброжелательное внимание взрослого; потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве (1-3 года);

значение данной формы общения в общем развитии ребенка: неспецифическая общая активация, формирование перцептивных действий, подготовка к овладению хватанием; развитие предметной деятельности, подготовка к овладению речью (1-3 года);

Перед тем как мы рассмотрим негативные последствия, возникающие в результате отсутствия общения с близким взрослым у ребенка в этом возрасте, необходимо сделать небольшое теоретическое отступление и ввести ряд понятий.

Депривация- неудовлетворенная потребность, происходящая в результате отделения человека от необходимых источников ее удовлетворения.Выделяют несколько типов депривации:

Итак, что же происходит с ребенком, в случае лишения его возможности общения с близким взрослым в этом периоде? Основным «симптомом» здесь будет резкое замедление всех сторон развития ребенка.Это проявляется в:

отсутствии сформированной речи (у детей из ДУИТ количество вокализаций в 6 раз меньше);

отставании в умственном развитии;

трудностях в установления прочных взаимоотношений со взрослыми;

недостатке инициативности, замедлении развития эмоциональной деятельности, а также упрощении эмоциональной сферы;

двигательной вялости и компенсационных движения. Уже на первом месяце жизни дети проявляют сильное беспокойство при ограничении их движений. Здесь было бы уместно вспомнить про феномен госпитализма (как разновидности сенсорной и двигательной депривации). Этот феномен был впервые описан Р. Спитцем, который наблюдал детей, оставшихся после рождения без материнского внимания. Эти дети по 15-18 месяцев находились в стеклянных боксах, причем до того времени пока он сами не вставали на ноги. Кроме потолка и белых занавесок (на более поздних этапах) эти дети не видели ничего. Их движения были ограничены постелью, а количество игрушек было ничтожно мало. Спитц приводит также результаты исследования детей, разлученных с матерьми в возрасте 3 месяцев. К 4-м годам 37% из них погибли; к 1,5-2 годам 5 из 21 не были способны к самостоятельному передвижению; сидели без поддержки только 3; половина знали только 2-3 слова; у все наблюдались симптомы анаклитической депрессии. Следует помнить и о том, что развитие движений в детстветесно связанно с формированием ядра личности: например в тех, случаях когда ребенок начинает ощущать себя причиной и источником собственных действий. Поэтому часть нарушений указанных выше связаны и ограничением двигательной активности в этом возрасте;

сниженном общем коэффициенте развития.

Рассмотрим коротко специфику общения ребенка со взрослыми в раннем детстве. Основными достижениями, которые определяют развитие психики ребенка в этом периоде являются: овладение телом и речью, а также развитие предметной деятельности. Среди особенностей общения ребенка этого возраста можно выделить то, что ребенок начинает входить в мир социальных отношений. Это происходит благодаря изменению форм общения со взрослыми. В предметной деятельности через общение со взрослыми создается основа для усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений. Бывшая раньше эффективной форма общения со взрослыми (показ действий, управление движениями, выражение желаемого с помощью жестов и мимики) становиться уже недостаточной. Возрастающий интерес ребенка к предметам, их свойствам и действиям с ними побуждает его постоянно обращаться ко взрослым. Но обратиться к ним он может только овладев речевым общением.

Параметры общения:

форма общения:

внеситуативно-познавательная (до 4-5 лет);

внеситуативно-личностное (5-6 лет).

содержание потребности в общении:

потребность во внимании, сотрудничестве и уважении (4-5 лет); потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении взрослого при ведущей роли стремления к сопереживания и взаимопонимания (5-6 лет).

ведущий мотив общения:

Познавательный: взрослый как эрудит, источник познания о внеситуативных. объектах, партнер по обсуждению причин и связей; (4-5 лет);Личностный: взрослый как целостная личность, обладающая знаниями, умением и нормами (5-6 лет).

значение данной формы общения в общем развитии ребенка:

первичное проникновение во вне чувственную суть явлений, развитие наглядных форм мышления;

приобщение к моральным и нравственным ценностям общества переход к дискурсивному мышлению (5-6 лет).

Известно, что проективная методика «Рисунок человека»имеет несколько параметров для оценки: сенсомоторный, психический и проективный.Отличие детей из ДУИТ начинает проявляться с психического уровня: на их рисунках человек носит схематичный характер, отсутствуют детали. На проективном уровне особенности состоят в том, что дети рисуют маленького человечка в нижнем углу, откуда он стремиться убежать. Эти факты говорят о личностных и эмоциональных проблемах (к их более подробному описанию мы вернемся при описании школьников).

Общение со взрослыми в школьном возрасте

Как и раньше, для понимания значимости общения со взрослыми для ребенка этого возраста, рассмотрим что происходит с ребенком, если он лишается полноценного контакта со взрослыми.Прихожан и Толстых провели комплексное исследование детей из ДУИТ по нескольким параметрам и выявили следующее:

уровень интеллекта: у детей из ДУИТ более низкие показатели вербального интеллекта; из всех субтестов наихудшие показатели были по наглядно-образному мышлению, что связано с неумением представить целостный образ события;

общение со взрослыми: дети из ДУИТ буквально «липнут» ко взрослым, проявляющим позитивное отношение к ним; у них присутствует деструктивная агрессия (ср. конструктивная агрессия, являющая движущей силой при любой освоении нового и изменениях); они готовы выполнить любую их просьбу; делают все возможное, чтобы обратить на себя внимание, что связанно с неудовлетворенной потребностью в общении;

реакция на фрустрацию (тест Розенцвейга): у этих детей преобладает экстрапунитивные реакции по типу самозащиты, что не дает им возможности овладеть ситуацией и найти конструктивное решение. Это частично объясняет последующую несамостоятельность и «сваливание» вины на других.

Обобщая все выше сказанное про негативные последствия отсутствия полноценного общения у детей из ДУИТ можно сказать, что их ахиллесовой пятой является личность, носящая реактивный характер. Если значения уровня развития двигательной активности, показателей интеллекта, особенностей мышления и др. приближаются к показателям детей из обычной семьи к концу подросткового возраста, то личностные особенности этих детей остаются с ними на всю жизни.

Адаптационный период детей раннего возраста в ДОУ Адаптационный период детей раннего возраста в ДОУ. Под адаптацией принято понимать способность организма приспосабливаться к различным условиям.

Игры для детей раннего возраста в адаптационный период Задачи: • формирование эмоционального контакта; • формирование доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго,.

Консультация для родителей «Колыбельные песни — поэзия раннего детства» Консультация для родителей «Колыбельные песни- поэзия раннего детства»Давно, очень давно родились колыбельные песни. Колыбельные песни –.

Развитие познавательного интереса детей раннего возраста посредством совместного со взрослыми экспериментирования Работа по самообразованию Воспитатели: Сапцына Е. Н. Цепелева Л. К. Тема: «Развитие познавательного интереса и познавательной активности.

Родительское собрание для родителей группы раннего возраста «Игра — спутник детства» Родительское собрание для родителей группы раннего возраста: «Игра спутник детства». Цель: привлечь внимание родителей к детской игре как.