Эпоха Ельцина: история, характер и итоги правления

Избрание президентом России

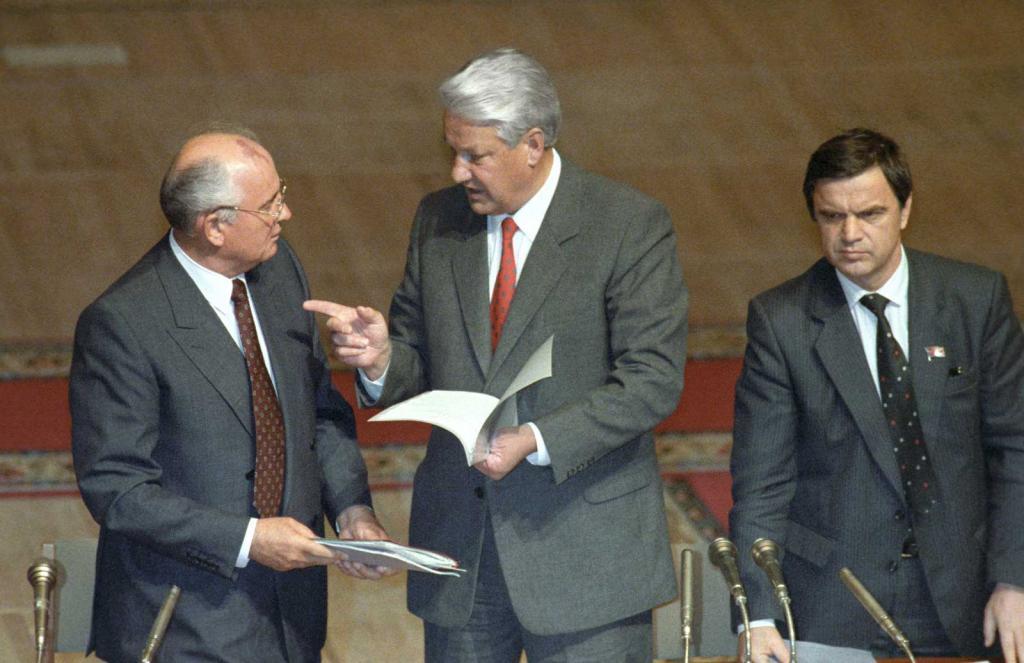

Считается, что эпоха Ельцина началась 12 июня 1991 года, когда он был избран президентом РСФСР. На выборах за него проголосовали более 57% избирателей. В абсолютных цифрах это более 45,5 миллионов человек. Его основным соперником считался Николай Рыжков, которого поддерживала КПСС, но результат оппонента оказался равен 16,85%. Эпоха Ельцина началась под лозунгом поддержки суверенитета России в составе Советского Союза и борьбы с привилегиями номенклатуры.

Первым указом нового президента стало распоряжение о мерах по развитию образования. Оно было основано на поддержке этой сферы, ряд предложений носил декларативный характер. Многое так и не было исполнено. Например, обещание каждый год направлять не менее 10 тысяч человек за рубеж для стажировки, обучения и повышения квалификации.

С эпохой Ельцина связан распад СССР. Уже 1 декабря на Украине состоялся референдум о независимости. Через несколько дней после этого состоялась встреча российского президента в Беловежской пуще с новым главой Украины Леонидом Кравчуком и руководителем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем. Российская делегация представила новый проект Союза Суверенных Государств, который в то время активно обсуждался. Он был подписан вопреки результатам референдума о сохранении СССР. На тот момент центральная власть во главе с Горбачевым была фактически парализована, противопоставить главам республик она ничего не могла.

Первые годы

Первые годы эпохи правления Ельцина оказались неимоверно тяжелыми. Уже осенью 1991 стало очевидным, что СССР не в состоянии платить по внешнему долгу. Переговоры завершились требованием иностранных банков срочно переходить к рыночным реформам. Тогда же появилась экономическая программа Егора Гайдара. Она предполагала либерализацию цен, приватизацию, конвертацию рубля, товарную интервенцию.

Сформированное 6 ноября правительство Ельцин сам возглавлял до середины 1992 года. Отправной точкой «шоковой терапии» стала либерализация цен. Их планировалось отпустить 1 декабря, однако соответствующий указ вступил в силу только 2 января 1992-го. Рынок начал заполняться потребительскими товарами, а монетарная политика эмиссии денег спровоцировала гиперинфляцию. Реальные пенсии и зарплаты упали, уровень жизни резко снизился. Остановить эти процессы удалось только в 1993 году.

Одним из первых важных решений Ельцина стал указ о свободной торговле. Данный документ фактически легализовал предпринимательство. Множество людей занялись мелкой торговлей на улице. Также было принято решение о начале залоговых аукционов и ваучерной приватизации, которые привели к тому, что большая часть государственной собственности оказалась в руках ограниченной группы людей, то есть олигархов. Между тем, страна столкнулась с массовыми невыплатами зарплат и спадом производства.

К экономическим проблемам добавился политический кризис. В некоторых регионах активизировались национальные сепаратистские организации.

Конституционная реформа

Характер эпохи Ельцина был демократическим, о чем свидетельствует проведенная конституционная реформа. В декабре 1993 года состоялся референдум о принятии нового проекта Конституции. За него проголосовало почти 58,5% избирателей. Конституция была принята.

Данный документ предоставлял президенту значительные полномочия, в то время как значение парламента было сильно уменьшено.

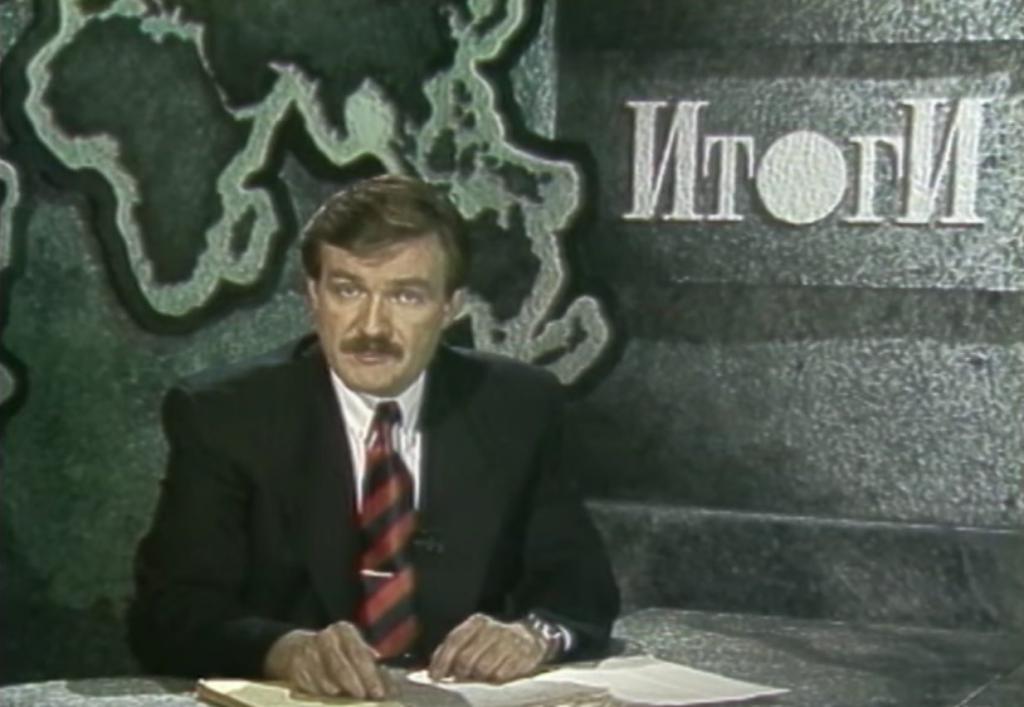

Свобода слова

Рассказывая кратко о эпохе Ельцина, нужно отметить, что одной из ее отличительных особенностей стала свобода слова. Ее символом стала сатирическая программа «Куклы», которая выходила с 1994 по 2002 годы. В ней высмеивались популярные государственные чиновники и политики, в том числе и сам президент.

При этом сохранились многочисленные свидетельства того, что в 1991-1993 годах Ельцин контролировал российское телевидение. Выпуски отдельных передач снимались с эфира, если в них содержалась критика действий президента.

Доставалось даже официально частным телекомпаниям. Например, приближенные Ельцина вспоминают, что в 1994 году главе государства не понравилось, как НТВ освещало войну в Чечне. Президент приказал разобраться с владельцем телеканала Владимиром Гусинским. Тому даже ненадолго пришлось уехать в Лондон.

Чеченская война

Для многих Россия в эпоху Ельцина ассоциируется с войной в Чечне. Проблемы в этой кавказской республике начались еще в 1991 году, когда мятежный генерал Джохар Дудаев провозгласил независимую Ичкерию. Вскоре в Чечне расцвели сепаратистские настроения.

При этом сложилась уникальная ситуация: Дудаев не платил налоги в федеральный бюджет, запретил сотрудникам спецслужб въезд на территорию республики, но при этом продолжал получать дотации из казны. До 1994 года в Чечню продолжала поступать нефть, которая никак не оплачивалась. Более того, Дудаев перепродавал ее за рубеж. Москва поддерживала антидудаевскую оппозицию, но в конфликт до определенного момента не вмешивалась. При этом в республике фактически началась гражданская война.

В ноябре 1994 года оппозиция при поддержке российских спецслужб предприняла попытку штурма Грозного, которая провалилась. После этого Ельциным было принято решение о введении войск в Чечню. Последующие события Кремль официально называл восстановлением конституционного порядка.

Оценивая характер и итоги правления эпохи Ельцина, многими отмечается, что это было одно из самых провальных решений, неудачным был и план, и его реализация. Непродуманные действия привели к большому количеству жертв среди гражданского населения и военных. Погибли десятки тысяч человек.

В августе 1996 года федеральные войска были выбиты из Грозного. После этого были подписаны Хасавюртовские соглашения, которые многими рассматривались как предательство.

Второй президентский срок

В 1996 году Ельцин одержал во втором туре победу над коммунистом Геннадием Зюгановым, несмотря на провальные стартовые позиции. После окончания кампании он надолго выключился из управления страной, так как его здоровье было сильно подорвано. Даже инаугурация прошла по сокращенной программе.

В ноябре Ельцин перенес операцию аортокоронарного шунтирования сердца. В это время обязанности президента исполнял Черномырдин. К руководству государством президент вернулся только в 1997 году.

Премьерская чехарда

Это время было ознаменовано подписанием указа о деноминации рубля, проведением переговоров с чеченским лидером Масхадовым. Весной 1998 года правительство Черномырдина было отправлено в отставку, а премьером с третьей попытки назначен Сергей Кириенко.

В августе 1998 года через два дня после уверенного заявления Ельцина, что девальвации рубля не будет, это все-таки произошло. Российская валюта обесценивались в четыре раза. Правительство Кириенко уволено.

21 августа большинство депутатов Государственной думы предложили президенту добровольно уйти в отставку. Однако он отказался, в сентябре новым премьером стал Примаков.

В мае парламентом была инициирована процедура импичмента. Против Ельцина было выдвинуто пять обвинений. Накануне голосования был уволен Примаков, а на его место назначен Степашин. Ни по одному из обвинений так и не было набрано необходимого количества голосов.

Отставка

31 декабря в полдень по московскому времени Борис Ельцин объявил, что уходит в отставку с поста президента. Он это объяснил плохим состоянием своего здоровья. Глава государства попросил прощения у всех граждан страны. Это был конец эпохи Ельцина.

Общественное мнение

Характер эпохи Ельцина и итоги правления первого президента России продолжают подводить до сих пор.

Оценки властей

Мнения политологов

Политологи подчеркивают, что при Ельцине в стране развивалась экономическая и политическая конкуренция, чего не было раньше, начало формироваться гражданское общество и независимая пресса.

При этом признается, что переход к демократии от тоталитаризма не мог пройти безболезненно, определенные ошибки были допущены. К тому же существует мнение о том, что бессмысленно обвинять Ельцина в распаде СССР. Это был неизбежный процесс, элиты в республиках давно желали независимости, выхода из-под влияния Москвы.

Когда Ельцин оказался у власти, экономика страны находилась в катастрофическом отношении. Был дефицит всего, валютные резервы были практически исчерпаны, нефть стоила около 10 долларов за баррель. Страну было не спасти от голода без решительных мер.

Приватизация привела к появлению в стране компаний мирового уровня.

Позиция общественных деятелей и политиков

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, говоря о времени правления страной Ельциным, неоднократно отмечал, что при нем не стало никакой демократии. В историческую память, по его мнению, он должен войти, как один из главных уничтожителей и разрушителей социальной инфраструктуры Российского государства.

Политиками и общественными деятелями был введен термин «ельцинизм». Под ним понимался режим, который привел к разрушению в стране всех духовно-общественных ценностей.

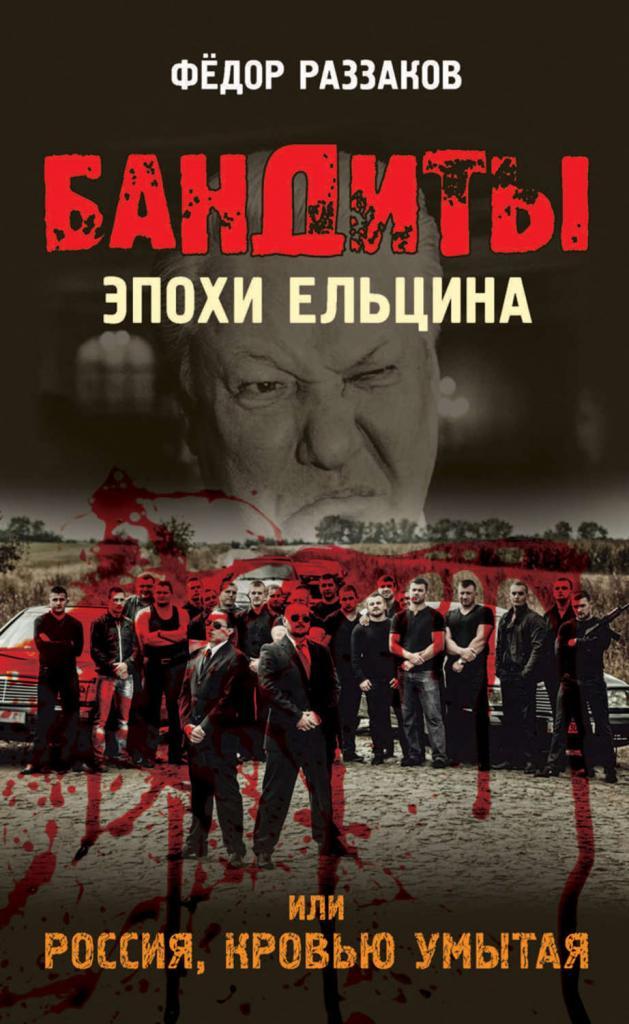

«Россия, кровью умытая»

Оценки работы первого президента России даются в многочисленных публицистических книгах, статьях и исследованиях. В 2016 году вышла книга Федора Раззакова под названием «Бандиты эпохи Ельцина, или Россия, кровью умытая».

В книге «Бандиты эпохи Ельцина» наглядно воссоздаются особенности той эпохи, предпринимаются попытки оценить их максимально объективно.

4.2 Изменение верховной власти при Б. Ельцине

В российской политической истории 1991 г. стал водоразделом, отделившим бюрократическое государство советского типа от полицентрического государства, образовавшегося в период правления Б. Ельцина. Следствием запрета КПСС стало разрушение всей прежней системы власти, которая в меньшей степени коснулась низов политического класса, но имела самые радикальные последствия для его верхушки. Запрет КПСС вызвал: ликвидацию традиционных институтов советской власти; ликвидацию института номенклатуры с ее порядком подбора и продвижения руководящих кадров для всех сфер жизни общества; передачу полномочий союзных органов власти российским и другие.

Вакуум, образовавшийся после распада СССР, был одновременно и шансом, и угрозой для новой власти. Необходимо было немедленно приступить к государственному строительству, сформировав прежде всего структуры верховной власти. Российский президент, превратившийся в одночасье из регионального лидера в лидера общенационального, оказался лишенным институтов власти, на которые он мог бы опереться. Он не имел ни аппарата, ни организованных групп поддержки в регионах. Необходимость формировать новые структуры власти была настоятельной и не терпела промедления. Б. Ельцин вынужден был действовать решительно в условиях дефицита времени и кадров. Его опорой в этой кризисный период стала группа демократов из объединения «Демократическая Россия», которая взяла на себя роль стратегического центра.

Одним из первых действий Б. Ельцина по восстановлению властных институтов было подписание указа «Об администрации президента РСФСР». Эта скромная по сравнению с бывшим ЦК КПСС структура была призвана заменить разветвленный и могущественный партийный аппарат. Администрация президента Ельцина расположилась в том же комплексе зданий на Старой площади в Москве. На работу в новую администрацию были привлечены люди, многие из которых совсем не были знакомы с внутренними правилами функционирования советского государства. Б. Ельцин черпал новые кадры главным образом из трех источников: 1) межрегиональной депутатской группы, образованной из народных депутатов СССР созыва 1989 г.; 2) народных депутатов РСФСР созыва 1990 г.; 3) земляков Ельцина из Свердловской области. Первая команда Ельцина состояла из демократов по убеждениям, которые противопоставляли себя коммунистическим ортодоксам и яростно боролись с ними. Разрушительный пафос лежал в основе всего государственного строительства первых лет ельцинских реформ. Поэтому создаваемые им новые институты должны были быть не похожи на прежние, советские. В президентском окружении тех лет находились ученые, которые предлагали копировать то французскую, то американскую модель государственного устройства. Идея разделения властей также была популярна среди новых демократов. Поэтому их не пугало отсутствие единого центра власти, каким было Политбюро ЦК КПСС. Напротив, они стремились к созданию иных, независимых структур, которые бы легитимировались на выборах и прямо не зависели от президентской власти.

Но когда власть была завоевана, эти же демократы начали тяготиться слабостью созданной ими же системы, тем, что собственными руками отдали значительные полномочия парламенту и региональным лидерам, которые, вместо ожидаемой поддержки, начали бороться с Кремлем. Демократический романтизм начала 90-х сменился ожесточенной борьбой с контрэлитой, приведшей к расстрелу парламента осенью 1993 г. После расправы над Верховным Советом РСФСР Ельцин и его соратники предприняли попытку укрепить президентскую власть, изменив Конституцию страны. В новой Конституции РФ 1993 г. впервые в России был провозглашен принцип разделения властей. Статья 10 Конституции гласила: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти — самостоятельны». Статья 11 продолжала: «Государственную власть в Российской Федерации осуществляет президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации».[271]

Однако в России принцип разделения властей так и не был осуществлен (если, конечно, не принимать за него полицентризм, который сложился не столько из-за демократических реформ, сколько в результате разложения государства). На месте Политбюро советского образца так и не возник иной коллективный орган верховной власти, который мог бы взять на себя не только принятие решений, но и достижение консенсуса между различными властными органами. Сложилась система, в которой элементы политической системы были не просто независимы, а «бесхозны» и действовали каждый по своему плану.

Бывший президент СССР М.Г орбачев, анализируя политический проект Б. Ельцина, сильно преувеличивал управляемость системы и ее мощь. Вскоре после конституционной реформы 1993 году он писал: «Введение авторитарной Конституции закрепило за администрацией президента роль ЦК КПСС. Назначаемые президентом губернаторы и личные представители заняли место секретарей обкомов партии и инструкторов ЦК. Новый парламент потерял права контроля над исполнительной властью и, заселенный возглавителями исполнительной власти, стал подобен доперестроечному Верховному Совету».[272]

Несмотря на просматривающиеся аналогии администрации президента с ЦК КПСС, полного повтора все же не было. Администрация российского президента не обладала безусловной властью ЦК. Губернаторы были избираемы на альтернативной основе всем населением региона в отличие от избираемых безальтернативно на пленумах первых секретарей обкомов КПСС. Личные представители президента совсем «не тянули» на инструкторов ЦК. А новый парламент не отличался покладистостью Верховного Совета СССР, который был лишь органом формальной легитимации решений Политбюро и ЦК КПСС.

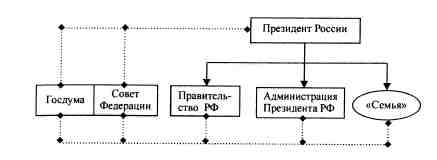

После принятия ряда указов Ельциным была создана политическая система, схематическое изображение которой представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Фрагментация верховной власти при Ельцине

Президент обладал верховными полномочиями, но его власть была ограничена. Вскоре после образования такой конструкции стали происходить два параллельно развивающихся процесса: 1) центры власти начали конкурировать друг с другом, так как многие функции исполнялись ими параллельно; 2) выяснилось, что президент имеет склонность устраняться от участия в повседневной государственной работе на все более длительные периоды. Поскольку власть не терпит пустоты, функции подготовки и принятия решений за отсутствующего президента стали брать на себя его доверенные лица, со временем становящиеся все более могущественными.

Происходило становление регентства — формы временного правления, которая возникает в случае вакантности престола, длительного отсутствия, болезни монарха. Регентство при Ельцине в отличие от опыта многих монархий не было легитимным. Официально никто не объявлял о недееспособности президента или о «вакантности престола». Напротив, все члены Ельцинского окружения без устали толковали о «крепком рукопожатии Ельцина» и о том, «что он работает с документами» в своей загородной резиденции. В Кремле плодились «серые кардиналы», фавориты, и главным становился не статус в государственной иерархии, а доступ к президенту, возможность лично повлиять на настроения и решения верховного правителя. Именно в эту пору большое значение приобретают всевозможные рейтинги самых влиятельных политиков. Регенты Ельцина быстро сменяют друг друга, конкурируют между собой, но в конце концов образуют сплоченную коалицию, которая получает название «Семья» (по аналогии с семейными кланами итальянской мафии). Пока еще президент вел достаточно активный образ жизни, его ближайшим сподвижником становился один из фаворитов — сначала первый руководитель президентской администрации Юрий Петров, затем госсекретарь Геннадий Бурбулис, претендовали на эту роль Сергей Шахрай, Анатолий Чубайс и другие молодые политики демократического крыла. Впоследствии, когда роль истеблишмента снизилась до критической отметки, максимально возросла роль окружения Ельцина, его охранников, олигархов и прочих людей, которые получили возможность влиять на президента благодаря каналам личной связи. Поскольку после 1995 г. доступ к президенту обеспечивали три человека — дочь Татьяна Дьяченко, начальник службы охраны президента и руководитель администрации, то именно они становятся центральными фигурами политического процесса.

Регентство 90-х гг. формировалось в три этапа: первый был связан с идеологическим лидерством демократов Г. Бурбулиса, Е. Гайдара, С. Шахрая; второй связан с именем А. Чубайса, в разное время занимавшего посты вице-премьера правительства России, главы президентской администрации и начальника избирательного штаба Б. Ельнина; третий этап проходил под знаком «Семьи» — сложившейся коалиции, общий интерес которой сводился к сохранению у власти президента, дееспособность которого была под вопросом.

Делегитимация режима и укрепление регентства вызвали разброд и шатания в правительственных структурах. Происходящая поляризация общества усугублялась поляризацией элиты, которая продолжала фрагментироваться, все более проявляя склонность к созданию политического «натурального хозяйства»: каждая элитная группа пыталась обрасти всеми атрибутами государства. Повсеместно, на всех уровнях власти возникают элитные кланы, в которых присутствуют следующие элементы: лидер и группа политической поддержки; группа финансовой поддержки; группа силовой поддержки в виде «частных армий»; группа интеллектуальной поддержки (подконтрольные СМИ, имиджмейкеры, политтехнологи).

Происходит цепная реакция ослабления всех институтов власти, и начинается этот процесс с разрушения института верховной власти. Федеральная властная элита постепенно утрачивает центральное положение. Она ослабляется вместе с властью федеральною центра. За счет ее ослабления укрепляют свои позиции другие, прежде всего региональные элиты и новая элита бизнеса. Сохраняя название федеративного государства, Россия фактически начинает превращаться в конгломерат региональных политических режимов.

Системный конфликт, охвативший российское общество, одной из важнейших причин имел диффузию власти и ее делегитимацию. Элементы политической системы — парламент, правительство, суд, региональные администрации и легислатуры — становятся лишенными функциональной спецификации. Образуется множество центров власти, где каждый конкурирует с каждым. Начинается война всех против всех — за большее влияние на президента, за дополнительные полномочия, за ресурсы. Каждый элемент политической системы пытается обрести независимость от других. Центры власти всё явственнее приобретают черты кланов, в которых присутствуют четыре слоя — политический, финансовый, силовой и интеллектуальный. Государственная власть атомизируется. На фоне такого «окукливания» центров власти борьба всех легитимных структур против регентства приобретает особую остроту. «Семья» — это коалиция регентов — становится препятствием для коллективного договора легитимных политических акторов.

Верховная власть при Ельцине распадается на фрагменты, которые вместо исполнения вмененных законом функций заняты конкурентной борьбой за власть в объемах, значительно превышающих их конституционную юрисдикцию. Каждый актор стремится контролировать всё, стать центром государства. Именно в этот период случаются такие казусы, когда локальное правительство пытается принимать решения о государственной границе или о международной политике — функциях, всегда являвшихся прерогативой суверенного государства, а не отдельных его частей. Коалиция регентов также стремится решать всё, пользуясь своим привилегированным положением квазиправителя. Формальные структуры политической системы и неформальная Семья, состоящая из родственников, банкиров, охранников и доверенных чиновников, ведут постоянный диалог, в котором истеблишмент подает реплики против сохранения существующего положения вещей, а регенты ратуют «за» таковое. Интересы легитимных и нелегитимных участников политического процесса противоположны: первые хотят «нормального государства», при котором роль их институтов вновь станет определенной и ограниченной законом, а авторитет — повысится; вторые, напротив, заинтересованы в сохранении status quo, при котором их власть единственно возможна.

Институты политической системы вступают в борьбу друг с другом: администрация президента хочет управлять экономикой и борется с правительством; парламент борется с органами исполнительной власти; даже на региональном уровне заложен системный конфликт между губернаторами и мэрами столичных городов.

В Совете Федерации — верхней палате российского парламента — оформились ассоциации губернаторов, объединенных по территориальному признаку, образовался клуб лидеров регионов-доноров, а входящие в него губернаторы все энергичнее отстаивали свои интересы. Лидером этой группы стал столичный мэр Ю. Лужков. В Государственной Думе продолжалась межфракционная борьба, и все попытки кремлевской администрации установить контроль над Думой были безуспешными. Региональные элиты становились все строптивее, так как, будучи избраны населением своей территории, они не находились в отношениях прямого подчинения президенту. Правительство постоянно конфликтовало с администрацией президента, вмешивающейся в экономическую деятельность.

Во всех основных структурах власти образовались кланы. Лидеры кланов получили клички подобно криминальным авторитетам, которые широко использовались в элитной среде. Элита щеголяла эксклюзивными кличками своих патронов: «ЧВС» — так звали премьер-министра В.С. Черномырдина; «БАБом» или «Березой» звали могущественного олигарха Б. Березовского, «людьми Альфы» называли ставленников Альфа-банка в Кремле (В. Суркова, А. Абрамова и пр.); «Таней и Валей» называли неразлучных дочь Ельцина Татьяну Дьяченко и руководителя кремлевской администрации Валентина Юмашева. Российская политика того времени погрязла в интригах и сплетнях. Это был полноценный кризис легитимности.

Фрагментация верховной власти происходит и на идеологическом поприще. Отсутствие четко артикулированного «проекта Ельцина» привело к тому, что слово «реформы» заколдовывается, лишается содержания, и каждый политический актор наполняет его собственным смыслом. Всему обществу ясно, что в стране происходят реформы, но какие именно — каждый понимает по-своему. Разные части сломанной государственной машины имели свой «проект реформ». Консенсус достигался только относительно использования самого слова «реформы», которое было так мило сердцу западных спонсоров России.

За девять лет своего правления Ельцин так и не смог интегрировать верховную власть. Ни одна государственная структура не смогла стать доминантной. В условиях вакуума власти неформальные группировки и кланы брали на себя государственные функции, ожесточенно конкурируя между собой за право выступать от имени президента. Но этот процесс создания полицентрического государства имел мало общего с настоящим разделением властей: относительная независимость законодательной власти от исполнительной оставалась только в федеральном центре и была скорее результатом плохого управления, нежели осмысленной политики. О независимости власти судебной никто и не помышлял. Суды оставались во власти исполнительных органов как в центре, так и в регионах и, кроме того, испытывали давление и со стороны органов прокуратуры. Таким образом, в ельцинский период произошел распад верховной власти. Диффузия власти привела не к демократическому разделению ветвей, а к управленческому хаосу.