Одежда, которую нам подарила Крымская война. От реглана и до сапог. Правых

Одежда, которую нам подарила Крымская война. От реглана и до сапог. Правых

Содержание:

Несмотря на свой ограниченный характер, Крымская война 1853-1856 годов оказала на мир громадное влияние. Это касается всего — и новых политических реалий, и эволюции военного дела, и, как ни странно, развития одежды.

Крымская война стала настоящей законодательницей мод! Вот об этом давайте сегодня и поговорим.

Реглан и плащ

Начнём с сэра Фицроя Джеймса Генри Сомерсета, первого барона Реглана, начальствовавшего над английскими войсками, действовавшими в годы Крымской войны против России.

В 1815 году сэр Фицрой потерял руку при Ватерлоо и очень комплексовал по этому поводу. Будучи человеком богатым, он обратился в пошивочную мастерскую для нуворишей — Aquascutum, попросив разработать какой-то вариант одежды, который бы скрывал его увечье.

Фирма Aquascutum была сродни прославленному кинематографом ателье Kingsman, только — безо всяких претензий на секретную службу. В общем, там сидели профессионалы, которые в 1851 году и придумали крой, который теперь называется в честь Фицроя Сомерсета — реглан. Смысл кроя самый простой — у верхней одежды рукава и плечи составляют одно целое. Получается покатое плечо, которое скрывает недостатки ширины плеч и т. п. Реглан понравился многим, так что одежду подобного кроя начали носить не только однорукие инвалиды, но и вполне себе здоровые люди.

Следующей модной «фишкой» времён Крымской войны можно считать тренч. Правильнее, конечно, его называть тренчкот (trench coat), то есть траншейное пальто. Дело в том, что во время осады Севастополя союзники сполна хлебнули прелестей русской погоды, в том числе и таких, как moroz и rasputitsa. Ну а прелести продолжительной жизни в траншеях для противников России-матушки оказались вообще за гранью.

Тренч

Приняв это к сведению, уже знакомая нам фирма Aquascutum, несомненно движимая только патриотическим порывом (здесь должна стоять пометка «сарказм»), специально для господ офицеров в 1854 году предложила пальто с покрытием из прорезиненной ткани, то есть плащ. Первыми благодарными покупателями этой новинки стали английские военнослужащие из числа выживших после зимовки 1854-1855 годов под Севастополем. Когда их французские «коллеги» обнаружили, что в тренче можно вполне сносно шататься по крымским хлябям под крымским дождём, объёмы продаж плащей от Aquascutum выросли на порядок.

Впрочем, по-настоящему массовый выпуск тренчей начался только в Первую мировую. Тем не менее, их история, равно как и история современных армейских плащей и плащ-палаток, берёт своё начало именно в окопах Крымской войны.

Графский кардиган

Далее у нас на очереди — кардиган.

Джеймс Томас Браднелл, седьмой граф Кардиган, во время Крымской войны, будучи генерал-майором, командовал печально известной лёгкой бригадой. Да-да, той самой, которая в деле 25 октября 1854 года под Балаклавой явно могла бы стать номинантом премии «Слабоумие и отвага».

Лорд Реглан намеревался отправить лёгкую бригаду, чтобы помешать русским укатить к себе пушки с брошенных турками редутов — для такой задачи британская лёгкая кавалерия вполне годилась. Однако в цепочке командования возникло недопонимание, вследствие чего лёгкая бригада оказалась отправлена прямо в «огневой мешок», образованный перекрёстным ружейно-пушечным огнём русских войск.

Услышав: «По коням, вперёд!»,

Долиною смерти, под шквалом картечи,

Самоубийственная атака закончилась для британской кавалерии жуткими потерями, навсегда обессмертившими хоть и бесполезный, но запредельный героизм лёгкой бригады.

Однако вернёмся к барону Кардигану. Во время Крымской войны сей дядька был уже немолод. Его мучила подагра и другие старческие болезни. И без того не отличавшийся крепким здоровьем, Джеймс как-то угодил под ливень, вымок до нитки, после чего столь усердно пытался высушить у походного костра своё пальто, что прожёг до дыр себе рукава. Другого пальто у графа не было, так что постоянно мёрзнувшие руки теперь буквально не давали Джеймсу покоя.

В конце концов окончательно изнемогший от «прелестей» русской погоды граф придумал новый способ утеплиться. Он распорядился к своему лишённому воротника вязаному жакету на пуговицах, который поддевался под форменный мундир, связать рукава. Так появился новый вид кофты, названный в честь графа — кардиган.

Всепобеждающий бардак

Ещё один элемент «фирменной» одежды Крымской войны, ныне всем хорошо известный, — это головной убор балаклава.

Собственно, опять возвращаемся к зимовке англичан в 1854-1855 годах под Севастополем. В декабре 1854 года адмирал Дандас назначил своего заместителя Эдварда Боксера исполняющим обязанности суперинтенданта Балаклавы. В местном порту и до этого с порядком было не особо, но личные качества Боксера помогли поднять хаос в Балаклаве прямо-таки до небывалых высот. Лучше всего об этом написал армейский капитан Шипли (Shipley), угодивший после Альмы в Балаклаву на излечение:

«В этом хаосе не хватает только одного — головы. Адмирал Боксер не в счёт — у него головы в принципе нет».

Корабли прибывали в Балаклаву без какого-либо уведомления, и до момента разгрузки никто вообще не знал, что в их трюмах находится. Иногда уже приступившие к разгрузке транспорты могли получить внезапный приказ срочно задраить крышки трюмов и возвращаться из Балаклавы в Стамбул!

На складах в Балаклаве имел место всепобеждающий бардак. Из-за большого количества сваленных как попало съестных припасов на складах развелись полчища крыс. Боксер приказал срочно доставить для борьбы с грызунами в Балаклаву кошек. Однако те крыс просто игнорировали, ибо успели мгновенно обожраться хранившимся в порту без должного надзора мясом. Еды не хватало — мясные консервы оказались погребены под тюками с каменным углём, о чём никто не подозревал. Причём о хранившихся в Балаклаве запасах каменного угля англичане тоже быстро забыли, так как сами же завалили уголь свёртками с запасной униформой, поверх которой решили складировать сено. Под дождями сено быстро сгнило, так что лезть смотреть, что там под ним спрятано, никто не захотел.

В итоге английское воинство исправно голодало и замерзало, хотя всё необходимое находилось у солдат буквально под боком!

Не получившая (а точнее — не откопавшая на складах) своевременно зимнее обмундирование армия зимой 1854-1855 годов отчаянно страдала от холодов. Чтобы хоть как-то улучшить своё положение, английские солдаты принялись мастерить себе некую помесь вязаной шапки и маски-чулка. Получившая по месту изобретения название «балаклава» новинка не только спасала голову в холода, но и хорошо защищала лицо от сильного ветра.

Казус с сапогами

Как раз в разгар подготовки ко вступлению Англии в Крымскую войну появилось разделение обуви на левую или правую ногу. Да, сейчас это сложно представить, но до середины XIX века пара обуви была «универсальной». Ботинки и сапоги не имели различий для левой и правой ноги. Покупателю выдавался готовый продукт, а дальше, дорогой, сам разнашивай.

Карикатура «Британские войска и Крымская война. Терпеливые герои»

Только в 1851 году в английскую армию поступили первые пары ботинок, сразу имевшие «левую» и «правую» специализацию. При этом разные цеха производили обувь отдельно на левую и отдельно на правую ногу. Ну чтобы рабочие собственные изделия не воровали. Это имело неожиданные последствия. Поскольку на левую и правую ногу сапоги выпускали разные цеха, их продукция в Крым отправлялась разными кораблями. Затем случился шторм, и транспорт, имевший в трюме партию обуви на левую ногу, затонул.

Вы уже догадались, к чему это привело? Всё правильно — часть полков союзников в Крыму зимой 1854-1855 года щеголяла исключительно в сапогах на правую ногу.

Во избежание повторения подобного казуса впоследствии обувь стали поставлять только комплектными парами.

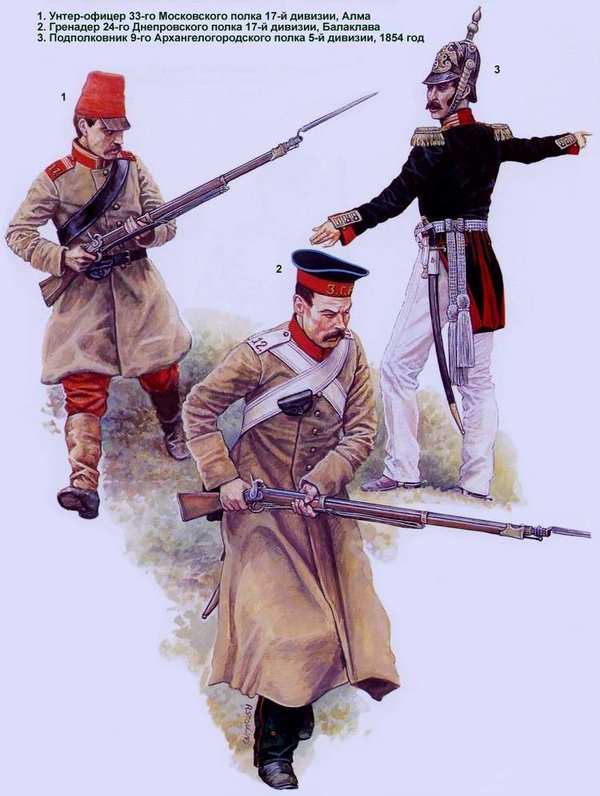

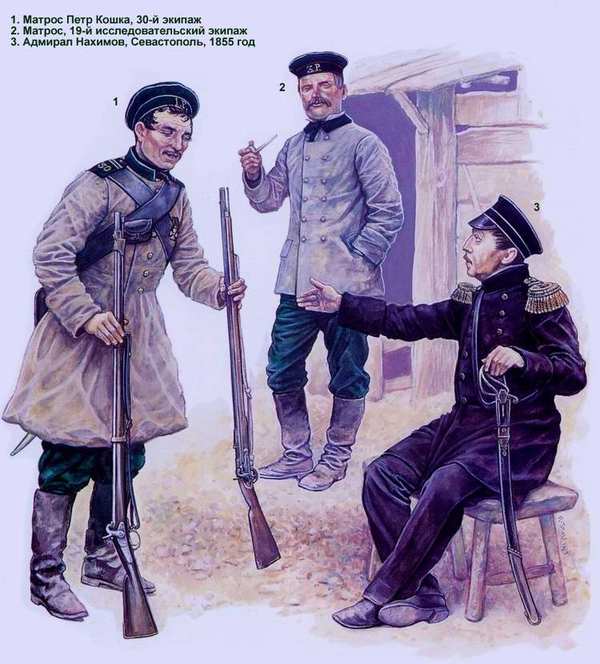

Форма русских солдат крымской войны

ВОЕННОЕ ПРАВО

Юридические консультации. Судебная практика. Вопросы, ответы и комментарии.

АРМИЯ РОССИИ

СМИ «Обозник». История армии, тыла ВС РФ. Права и обязанности военнослужащих

Обмундирование русского солдата в период Крымской (Восточной) войны 1953-1856 гг.

Впрочем, такой взгляд на обмундирование и снаряжение солдата не был исключительной принадлежностью нашей армии того времени. Лишь много позднее Крымской войны, в начале шестидесятых годов, под влиянием опытов французского военного министерства, начал приобретать повсюду права гражданства вопрос о соответствии ноши солдата его силам и о гигиеничности его обмундирования.

Наша армия перед Крымской войной была одета следующим образом [2]: мундиры узкие, с перехватом в талии, двубортные, с лацканами для гвардии и улан и однобортные для остальных; они были длиной только до талии, с фалдами сзади; рукава узкие, с перехватом у кисти; воротники высокие, стоячие, без выреза спереди; они застегивались доверху на крючки и, плотно охватывая шею, заставляли голову держать неподвижно. В гусарских полках существовали доломаны, ментики, куртки и венгерки, со жгутами на груди. В войсках Кавказского корпуса мундиры были с фалдами кругом. Шаровары, суконные зимой и полотняные летом; в кавалерии рейтузы в обтяжку. Шаровары, кроме походов, всегда носились навыпуск. Шинели длинные, однобортные, со стоячим воротником, шились в талию, в обтяжку, так что под шинель, кроме мундира, ничего нельзя было поддеть. На походе полы шинелей для удобства подгибались на высоту колен, а иногда углы их отворачивались в стороны и пристегивались у пояса, открывая таким образом ноги почти до пояса.

Солдатское мундирное сукно было толстое, без ворса, черного цвета, по качеству очень схожее с нынешним шинельным сукном. О качестве же шинельного сукна того времени можно судить уже по тому только, что шинель, весившая обыкновенно около 8½, фунта, после дождя весила до 23 фунтов [3].

Неудобство существовавших головных уборов, впрочем, сознавалось и нашей военной администрацией, которая изыскивала лучшие образцы для введения их в армии [5].

[1] Архив канц. Воен. мин. 1854 г., секр. д. № 150.

[2] Висковатов. Ист. опис. од. и воор. росс, войск, изд. 1862 г.

[3] Воен. сборн. 1862 г., № 3.

[4] Архив канц. Воен. мин., 1855 г., секр. д. № 9.

[5] Архив воен. уч. ком. Гл. шт., отд. 2, д. № 4328. Письмо воен. мин. князю Меншикову 6 октября 1854 г.

Литература:

Восточная война 1853-1856. Соч. генерала от инфантерии А.М. Зайончковского. Глава 11. Организация русских военно-сухопутных сил к началу Восточной войны

Другие новости и статьи

Запись создана: Воскресенье, 16 Сентябрь 2018 в 7:33 и находится в рубриках Вещевое обеспечение, Николаевская армия.

Униформа русской армии периода Крымской (Восточной) Войны

Впрочем, такой взгляд на обмундирование и снаряжение солдата не был исключительной принадлежностью нашей армии того времени. Лишь много позднее Крымской войны, в начале шестидесятых годов, под влиянием опытов французского военного министерства, начал приобретать повсюду права гражданства вопрос о соответствии ноши солдата его силам и о гигиеничности его обмундирования.

В гусарских полках существовали доломаны, ментики, куртки и венгерки, со жгутами на груди. В войсках Кавказского корпусамундиры были с фалдами кругом. Шаровары, суконные зимой и полотняные летом; в кавалерии рейтузы в обтяжку. Шаровары, кроме походов, всегда носились навыпуск. Шинели длинные, однобортные, со стоячим воротником, шились в талию, в обтяжку, так что под шинель, кроме мундира, ничего нельзя было поддеть. На походе полы шинелей для удобства подгибались на высоту колен, а иногда углы их отворачивались в стороны и пристегивались у пояса, открывая таким образом ноги почти до пояса.

Неудобство существовавших головных уборов, впрочем, сознавалось и нашей военной администрацией, которая изыскивала лучшие образцы для введения их в армии [5].

[1] Архив канц. Воен. мин. 1854 г., секр. д. № 150.

[2] Висковатов. Ист. опис. од. и воор. росс, войск, изд. 1862 г.

[3] Воен. сборн. 1862 г., № 3.

[4] Архив канц. Воен. мин., 1855 г., секр. д. № 9.

[5] Архив воен. уч. ком. Гл. шт., отд. 2, д. № 4328. Письмо воен. мин. князю Меншикову 6 октября 1854 г.

Восточная война 1853-1856. Соч. генерала от инфантерии А.М. Зайончковского. Глава 11. Организация русских военно-сухопутных сил к началу Восточной войны

Лига историков

8.2K поста 35.9K подписчик

Правила сообщества

— уважение к читателю и открытость

— регулярность и качество публикаций

— умение учить и учиться

— бездумный конвейер копипасты

— публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

— простановка тега [моё] на компиляционных постах

— неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

— видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

— дискуссии на тему постов

— уважение к труду автора

— личные оскорбления и провокации

— неподкрепленные фактами утверждения

есть большое подозрение, что во время войны на эти излишества забивался огромный болт, и в окопах одевались куда как проще и удобнее

Солдатское

И бонусная в комментах, суперсолдаты!

И как водится, те, кто хотят сделать из этого комикса суперкомикс, всегда могут впрыснуть живительной сыворотки в виде денежных знаков по одобренному модераторами номеру карты 4276 3801 6546 9227 или электронному кошельку. Командование вас не забудет! Медаль не обещаю, но вы будете навечно внесены в анналы благодарности Краснознаменной бригады им. Мишани!

Забота о солдате

Всё в армии нужно и дело, и слово,

Занятия, стрельбы, т.д. и т.п.

И выпало так, что бойца рядового

Дежурить поставили на КПП.

Вот день завершён, наступил вечер поздний,

И каждый военный был этому рад.

Домой возвращался бойца того взводник:

Зелёный ещё, молодой лейтенант.

«Здорово, боец! Как дела?» «Да порядок!»

«Ну, бди! наступает ночная пора.

Ответь, а ходил ты сегодня на завтрак?

«Да нет! Территорию мёл я с утра!»

Вздохнул лейтенант, вытер капельки пота,

На ругань уже даже не было сил.

«Послушай боец, там за мной идёт ротный.

И, если он спросит, скажи, что ходил!

Я помню добро, за слова отвечаю!

Ответил солдат, пожимая плечами:

«Да ладно, скажу, что ходил. Не вопрос!»

И только солдат с лейтенантом поладил,

Как тут к КПП подошёл капитан.

«Здорово, служивый! Смотрю ты в наряде.

Скажи, а на завтрак ходил ты с утра?»

«Так точно! Всё было и сытно, и вкусно.

Наелся претензий по завтраку нет!»

И ротный лукаво тогда улыбнулся:

«Тогда есть вопрос: ты ходил на обед?»

Ведь столько лет службы уже позади.

«Да так! Задержался я на полигоне,

Вздохнул капитан как-то горестно слишком,

Затем прошептал он бойцу еле слышно:

«Там вроде комбат собирался домой!

Моя благодарность тебе будет после,

Останется пусть разговор тет-а-тет.

Короче, комбат, если вдруг тебя спросит:

Ему ты скажи, что ходил на обед!

Ведь если поймёт командир батальона,

Мне милым не станет потом белый свет!»

Ответил солдат: «Мне стучать нет резона!

Скажу я ему, что ходил на обед!»

Комбат целый день был загружен работой:

Ведь уйма задач, и у каждой свой срок.

Но как командир, проявляя заботу,

Спокойно пройти КПП он не мог.

«Здорово, боец! Отвечай по порядку,

Но я ожидаю лишь честный ответ!

Ходил ли сегодня с утра ты на завтрак,

Успел лив столовую днём на обед?»

Ответил солдат: «Всё нормально по службе!

Успел и на завтрак я, и на обед!»

Комбат ухмыльнулся: «А как же на ужин?»

Солдат опустил низко голову: «Нет!»

«Так слушай боец!Мне скандал тут не нужен,

Тем паче, что сзади идёт комполка!

И, если тебя но вдруг спросит про ужин,

Скажи что ходил! Я пошёл, всё,пока!»

И тут подошёл командир этой части,

Спросил: «Как несёшь,боец, службу свою?»

«Нормально! А как ещё может иначе?

Весь день только жрал, а теперь вот стою!»

Нашёл фото у старого компьютера)

Почувствуй разницу

Смекалка

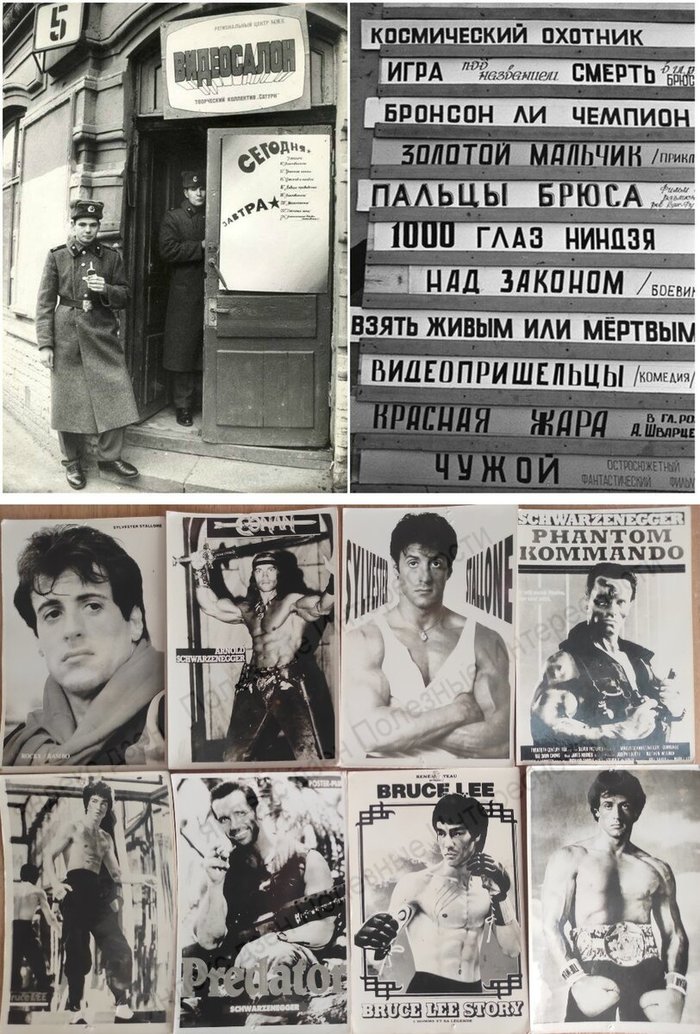

Было это во второй половине 80х годов- в стране разрешили мелкое предпринимательство в виде кооперативов. Наступила эпоха видеосалонов и первых кабельных телевизионных сетей.

Представьте каково было солдатам в те времена в армии: на гражданке столько новых соблазнов и все мимо тех, кто в кирзовых сапогах.

Редкие счастливчики, кому удавалось выбраться в увольнение, уже не прогуливались по улицам пытаясь познакомится с девчонками, а прямиком шли в видеосалон, где и безвылазно смотрели фильмы.

Вы только не подумайте, что в солдатской казарме не было телевизоров. Были, причем у всех цветные, но самой «любимой» передачей солдат была программа «Время».

Его смотрели ежедневно все и по команде дневального по роте. В воскресный день, если нет спортивных мероприятий, еще удавалось посмотреть «Служу Советскому Союзу» и «Утренняя почта».

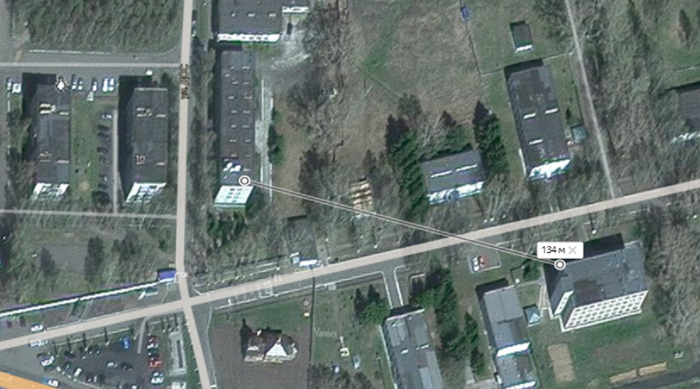

Рядом с территорией части был офицерский городок или ДОС (Дома Офицерского Состава).

Они не стали заморачиваться с помещением под видеосалон, а сразу начали разворачивать полноценную кабельную телесеть.

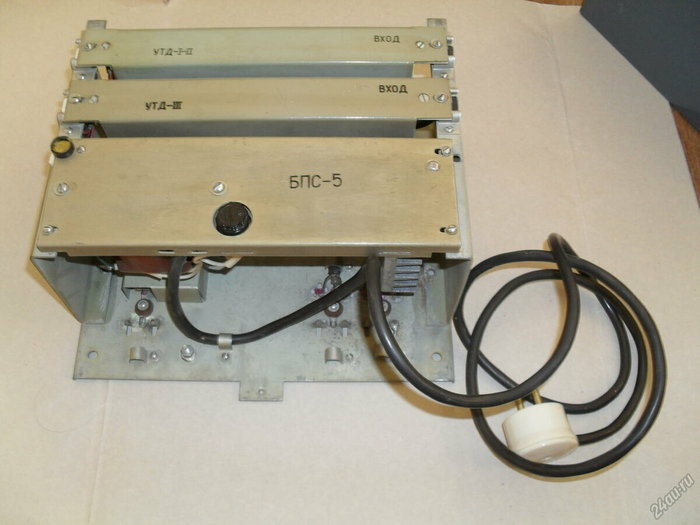

От усилителя по подъезду спускался магистральный кабель и сигнал проходил через абонентские распределители УАР-6.1.

От УАР-6.1 уже тянулись кабели к каждой комнате или квартире. Вот и вся сеть. Офицеры в те годы получали очень хорошую зарплату, тратить особо было некуда, поэтому все с удовольствием становились абонентами кабельного телевидения.

Офицеры довольно часто делились с бойцами впечатлениями от просмотренных фильмов, вызывая у солдат безутешную зависть.

В один прекрасный вечер солдаты рассаживаются на просмотр своей любимой передачи «Время», но телевизор показывает только цветастый «снег»-нет сигнала. Народ быстро сообразил, что виной всему ураганный ветер, который свирепствовал целый день. Он и нахулиганил на крыше, некоторые телевизионные антенны развернуло, а некоторые и повалило на крышу.

Старшина отправляет пару бойцов на крышу, еще один боец стоит около открытого окошка.

Через такую нехитрую цепочку транслировались команды бойцу, который вращая настраивал антенну на максимум сигнала: «дальше!, дальше!, стооой!, назад чуток!, стой! и т.д»

Причем надо было поймать максимум по обоим каналам телевидения, поэтому старшина непрерывно крутил переключатель каналов.

Во время этих переключений вся казарма вдруг услышала голос, который знал каждый. Неет, это не Брежнев и не горбатый, это покруче- Леонид Володарский. Напомню его легендарный голос:

Его гнусавый голос мы все прекрасно знали, тогда он переводил пиратские видеофильмы.

Это был сигнал кабельного телевидения.

Несмотря на все старания ребят в тот вечер, кроме звука от видеофильма и ряби на экране поймать не удалось.

Тем не менее, вся рота бурлила: это же какие перспективы открывались! Раз телевизор ловит только звук, значит сигнал слабый. Как его усилить простым способом- сделать антенну точно настроенную на 6-ой канал.

На следующий день раздобыли у электриков куски толстого силового кабеля и изготовили антенну для приема кабельного телевидения.

Не думайте, что солдаты тогда были сплошь академиками, способными в уме вычислить все размеры элементов антенны.

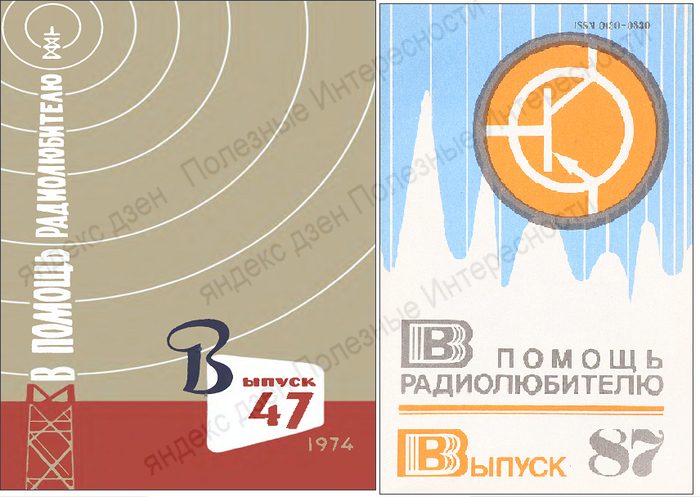

В библиотеке были журналы «В помощь радиолюбителю», где печатались таблицы со всеми размерами на любой из 12 каналов.

Естественно, все делалось в тайне от офицеров.

Днем поменяли антенну на крыше, а после отбоя настроили на максимум сигнала. Сигнал был неустойчивый и постоянно прыгал с цветного на черно-белый. Это солдат не сильно огорчало-они БЕСПЛАТНО смотрели видеофильмы, что даже на «гражданке» мало кому было доступно..

За вечер транслировали по кабельной сети 3-4 фильма, но солдаты успевали посмотреть только пару последних фильмов. Причем самый последний фильм, который начинался уже после полуночи, был с «клубничкой».

Как известно, человеку всегда все мало и хочется больше и лучше. Вот и солдаты искали возможность улучшить качество сигнала.

Самым лучшим оказалась антенна «тройной квадрат», сделанный из медной трубки с хорошим согласованием с кабелем.

Конспирации все были обучены еще со школьной скамьи, на примерах первых революционеров и партизан.

Дабы не попасть под зоркое око дежурного по части или проверяющих офицеров были приняты тщательные меры. Телевизор разворачивали так, чтобы свет экрана не падал на окна. На время просмотра видеофильмов дневального выставляли на лестничную площадку подъезда казармы: хлопнула входная дверь или послышались шаги-тут же звучит «атас!».

Пока офицер дойдет до входа в казарму уже и телевизор выключен и все безмятежно сопят в постели аки младенцы.

Если от офицеров и получалось утаить эту хитрость, то от бойцов соседних рот утаить не получилось. Постепенно на всех казармах появились антенны, изготовленные под 6-ой телевизионный канал.

Как известно, все хорошее когда нибудь заканчивается. Так получилось и с этой «нирваной».

С целью еще улучшить качество сигнала решили поменять кабель идущий к антенне: кто то из бойцов рассказал, что видел посеребрённый кабель в кабельканалах. Причем никто этому не удивлялся-вся техтерритория части была «усыпана» антеннами для работы с космическими спутниками.

Не долго думая, бойцы вырезали нужный кусок кабеля. Как оказалось, это был рабочий кабель и пропажа тут же обнаружилась. Виновных нашли быстро и на губу.

Комиссия офицеров прошлась «бульдозером» по крышам казарм, снимая и уничтожая все солдатские «спецантенны».

Выходы на крышу закрыли на замки и опечатали.

Долго еще потом бойцы с тихой грустью и тоскливым вздохом вспоминали это счастливое время.

Как же бойцам удалось обычной антенной поймать сигнал кабельного телевидения?

Шестой телевизионный канал транслируется на частоте 175 МГц.

Это достаточно высокая частота. При передаче радиосигнала в кабельной сети действует правило: чем выше частота радиосигнала, тем она критичней к качеству соединений. Любая неоднородность в соединении (из-за некачественной пайки) или плохое заземление экранирующей оплетки кабеля, кабельного усилителя приводит к излучению сигнала в эфир.

По сути такое место становится маленьким «телецентром». Минусом такого «телецентра» является малый радиус действия: затухание радиоволн, при распространении в эфире, равно квадрату расстояния, поэтому этот сигнал можно поймать только в пределах пару-тройку сотен метров.

Военные ликаны

Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться.

Что такое синдром полковника?

Когда работаешь в какой-либо сфере, волей-неволей начинаешь замечать любопытные закономерности, например, в поведении коллег. Правоохранительная система здесь не исключение. И как правило, чем дольше в этом всём варишься, тем сильнее уверяешься в справедливости собственных наблюдений. Не будем рассуждать, насколько это хорошо или плохо, просто рассмотрим наблюдения и факты.

Нередко у «старых волков» в Вооружённых силах или правоохранительных органах можно диагностировать раздутое эго, которое в горячих спорах часто выплёскивается через обозначение своего статуса. Кто-то апеллирует к своему внушительному стажу работы, а кто-то — к наличию высокого воинского или специального звания.

Что самое интересное, при контакте с этими персонажами из раза в раз напрашивается вывод о том, что наличие какого-либо звания, ранга, должности является своего рода компенсацией отсутствия у человека каких-либо знаний или умений. Всё это можно охарактеризовать одним термином — «синдром полковника». В комментариях к одной из статей читатель выразил мысли на этот счёт, которые захотелось подхватить и доразвить.

Попробуем смоделировать весьма простенькую, но жизненную ситуацию. Допустим, человек всю профессиональную жизнь стремился к этому воинскому или специальному званию, терпел тяготы и лишения службы, встревал в служебные проверки, рамсился с коллегами, смежниками, но всё-равно оставался на плаву.

Некоторым безумно фартит, и они всё-таки достигают желаемой должности, а, соответственно, и звания. И вот в один прекрасный момент заветная цель достигается, и Он становится полковником! И в этот момент человек начинает верить в себя.

У него может ложно возникать ощущение, что он всемогущ, вездесущ и всеведущ. Он демонстрирует свою доминантность среди коллег и подчинённых. В спорах он пытается указать на своё звание и великий стаж службы. Но в какой-то момент этого становится ему мало.

И вот здесь он уже за пределами своего ведомства демонстрирует свою значимость. В любой сфере. В поликлиниках он начинает учить врачей медицине, юристов в адвокатских конторках— юриспруденции, жену — варить борщ по уставу, а соседскую собаку — правильно и образцово гадить на газон.

Но дело в том, что этот синдром появляется не внезапно, он формируется на протяжении всей своей службы на основе мнимого и ложного превосходства. И здесь не особо имеет значение кого над кем, главное — доминировать. Офицер — над прапорщиком, сотрудник — над ФГГСником, майор — над лейтенантом, военный — над гражданским.

Казалось бы, все эти статусы относятся исключительно к профессиональной сфере деятельности и отражают положение дел на текущий момент. Но нет! Всё это распространяется абсолютно на все сферы жизни, к которым прикасается полковник.

Например, майора с пистолетом гражданский учить ну никак не может, а полковника так вообще никто и ничему, даже и не имеет морального права (кроме генерала или более высокорангового полковника). Эта убеждённость в собственном превосходстве тем глубже укрепляется в системе координат полковника, чем больше звание его поглощает и делает заложником искусственно созданного образа. Ну а внешние проявления становятся только занимательнее раз от раза.

Именно поэтому и попадаются на глаза забавные видео, где главные герои — подпитые полковники, которые машут корочкой перед гаишниками или командуют официантами. Только вот есть неиллюзорный такой риск жёстко обломаться в случае столкновения с людьми, для которых все эти регалии не имеют никакой ценности. Вот тогда, конечно, картины начинают носить оттенок трагикомедии.

Конечно, далеко не все полковники являются такими. Большинство всё-таки является разумными офицерами в своих ведомствах и понимает реальное положение вещей. Но вот полковников, страдающим синдромом, увы, хватает. Синдром полковника — явление распространённое. Его искоренить практически невозможно. Это лишь факты, которые мы вынуждены констатировать.

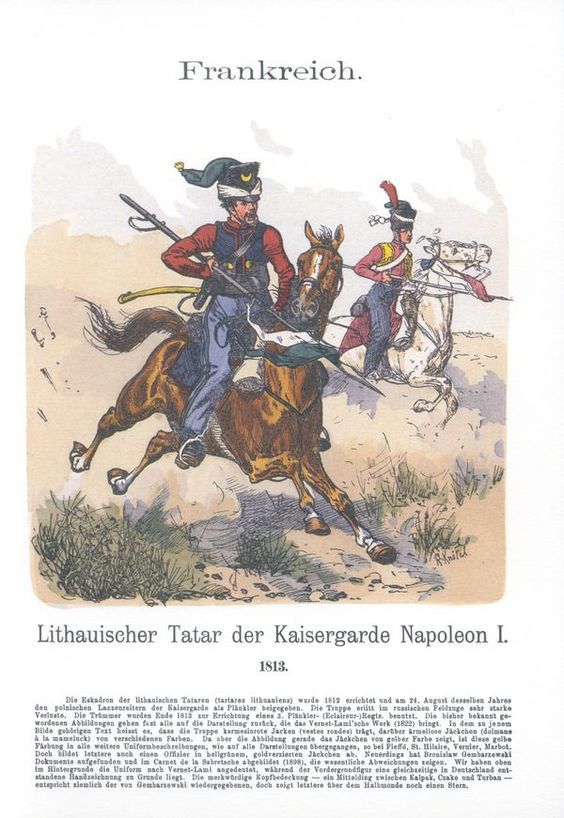

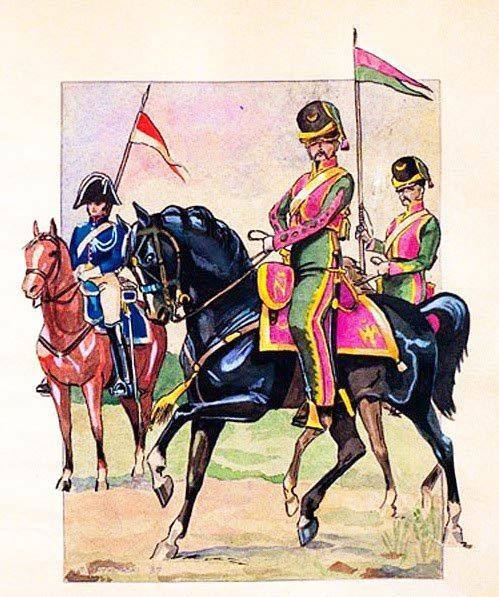

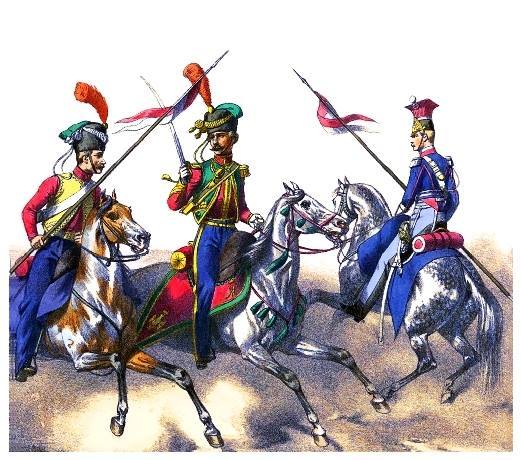

Литовские татары на службе «Великой армии Европы» в 1812-13 гг

Продолжаем рассказывать о национальных формированиях Наполеоновской армии.

1812 г., в целях увеличения Императорской гвардии Наполеон прибегает к созданию необычайного подразделения – наподобие мамелюков. 29 сентября император пишет государственному советнику герцогу Басссано Ю.-Б. Маре о необходимости создания кавалерийского отряда из… литовских татар – идея о единой «Великой армии Европы» всегда жила в Наполеоне.

Подобное решение возникло у хозяина Европы не случайно и не вдруг. Намерение о привлечении на французскую службу «варваров» — казаков, татар — впервые созрело во Франции еще в период войны за Австрийское наследство (1740—1748).

Тогда один полковник Дориньи предложил Людовику XV проект о привлечении на свою сторону 300 тыс. казаков. Несмотря на заверения Дориньи в успехе, Париж отказался от его идеи.

Во время борьбы со 2-й коалицией Директория как-то раз заметила о необходимости завязать постоянную переписку с «предводителями казаков, татар и прочих кочующих племен на юге России», но реальных шагов никто не предпринял.

В одной из докладных записок, проходящей через руки Ш.-М. Талейрана на имя императора в 1807 г., говорилось следующее. Донских и украинских казаков как самых «пропитанных духом независимости народов России вкупе с их неприятием царского правительства и готовностью к немедленному восстанию» автор записки причислял к «пятой колонне» и уверял Наполеона, что достаточно только лести в их адрес, и мятеж на юге России станет неизбежностью.

В 1811 г. генерал-губернатор герцогства Варшавского маршал империи Л.-Н. Даву получил на свое имя рапорт польского высокопоставленного сотрудника о том, что в случае войны против России казаки с литовскими татарами не будут сражаться за царя.

8 октября 1812 года генерал-губернатор литовских департаментов Гогендорп утвердил создание двуротного эскадрона из литовских татар. Эскадрон должен был состоять из 246 человек (12 офицеров).

В первоначальных планах литовского генерал-губернатора Гогендорпа на август 1812 года было создание четырёх уланских полков и двух конно-егерских полков из рекрутов и добровольцев бывшего ВКЛ. Каждый конно-егерьский полк должен был состоять из двух эскадронов, общая численность каждого полка 981 человек (42 офицера).

Литовские татары со своим проектом Уланского татарского полка (с предложением создать подобный полк татары обратились к французским оккупантам ещё в июне) в планы генерал-губернатора не вписывались, пятый уланский полк оккупантам был не нужен.

Формированием подразделения руководили майор 8-го уланского полка Княжества Варшавского Азюлевич и ветеран польских легионов майор Мустафа Мурза Ахматович. Численность эскадрона на 1 декабря составила 127 солдат и офицеров.

Боевое крещение эскадрон получил под Вильно, 10—11 декабря 1812 г. Потери оказались высокими – 90 чел убитыми и ранеными, в т.ч. все офицеры. В число погибших офицеров попал и первый командир эскадрона – М.М. Ахматович; эскадрон перестал существовать. К концу года эскадрон насчитывал уже 63 рядовых при 2 вахмистрах, 2 лейтенантах и капитане.

В начале 1813 г., в Познани, остатки эскадрона (30 чел) были причислены к 3-му полку шеволежеров Императорской гвардии, образовав 15-ю роту под командованием капитана Султан Улана, но настоящим влиянием отряде пользовался второй лейтенант Ассан Алеб-имам.

13 февраля 1813 года подразделение участвует в стычке при Калише. Эскадрон уходит в Познань.

В марте приказом герцога Истрийского остатки подразделения включены в состав 3-го уланского гвардейского полка.

11 апреля 1813 года в Фрейбурге Наполеон своим декретом включает татар в состав 1-го эскадрона Первого гвардейского полка легкой кавалерии Красиньского. Роту возглавляет капитан Султан Улан. Численность подразделения 18 человек. В Фрайбурге рота пополняется новобранцами. Численность подразделения увеличивается до полусотни.

После сражений Саксонской кампании при Люцене, Бауцене, Вуршене, Дрездене, Лейпциге, Ханау численность роты на 11 июля 1813 года составила 26 человек.

26-27 августа 1813 года 50 татар при трех офицерах приняли участие в сражении при Дрездене, после чего рота в награду получила статус Средней Гвардии.

В составе 1-го полка рота принимает участие в сражении при Петерсвальде 17 сентября, где атакует прусских гусар и в «Битве народов» под Лейпцигом 16-19 октября, где им пришлось сражаться с австрийскими кирасирами. После Лейпцигского сражения рота, потерявшая половину личного состава, назначена состоять при Главной квартире, но уже 28-31 октября принимает участие в сражении при Ганау.

9 декабря 1813 года «эскадрон» Султана Улана был переведен в 3-й полк разведчиков Императорской гвардии и принял участие в сражениях Французской кампании. После завершения боёв в строю осталось около 14 человек. С декабря 1813 г. «эскадрон» Султана Улана продолжал сражаться под знаменами императора, но в составе 3-го полка разведчиков (татар прозвали «французскими казаками»).

В январе-апреле 1814 г. «французские казаки» доблестно сражались под Бриенном (29 января), Ла-Ротьером (1 февраля), Шампобером (10 февраля), Монмирайлем (11 февраля), Краоном (5-7 марта), Лаоном (9-10 марта), Реймсом (12-13 марта), Арсис-сюр-Об (20 марта), Парижем (30 марта).

К концу Французской кампании 1814 г. численность татар составляла 14 чел во главе с капитаном Уланом, еще двое литовских татар находились в госпиталях и четверо – при обозе.

Королевским ордонансом 12 мая 1814 года 1-й полк гвардейских шеволежер был распущен и перешел на службу к Александру I, став 4-й уланским полком армии Царства Польского, а рота литовских татар была расформирована.

Несмотря на довольно недолгое существование и малочисленность подразделения, известно три варианта формы, которые, ко всему прочему, еще и комбинировались.

Наиболее ранний вариант – лета-осени 1812 года – состоял из темно-синей куртки с золотой узорной расшивкой, малинового спензера (жилета), темно-синих шаровар, черной барашковой шапки с темно-зеленым шлыком с малиновыми выпушками и желтым тюрбаном. Шапка должна была быть украшена вызолоченным полумесяцем – но встречаются также изображения шапки без полумесяца и оригинальная шапка Красинского с полумесяцем и четыремя звездами.

Третий вариант формы был введен при формировании в декабре 1813 года 3-го полка разведчиков гвардии и был практически идентичен русской казачьей форме: красная куртка, желтый спензер, темно-синие шаровары, черная барашковая шапка с темно-зеленым шлыком, белым этишкетом и красным султаном. (с.)

Почему стоит отказаться от казаков?

Бонжур, месье! Давайте-ка поговорим о казаках? Решительно невозможно усмирить собственное любопытство, когда видишь эту эффектную форму, на которой красуются погоны. Каков функционал носителей столь суровых лиц с твёрдым взглядом? Никто точно не понимает. Закономерный вопрос: а зачем вообще нам нужны эти казаки? Есть ли от них польза?

История подсказывает, что казаки представляли собой отдельное сословие, проживающее преимущественно на южных рубежах нашего государства. В задачи этих нарядных парней, помимо чада кутежа, входила охрана окраин от набегов всяких мутных бандформирований. За это им полагались всякие плюшки от Центра в виде, например, льгот по уплате налогов. Причём закупка вооружения и подготовка к разным спецоперациям производилась казаками за собственный счёт (. ). При таком раскладе налоговые льготы выглядят уже весьма справедливой мерой, согласитесь.

Как же обстоит дело сейчас? Имеются некие казачьи общества, которые иногда даже состоят на государственной службе. Финансируется всё это средствами федеральных и локальных бюджетов. На казаков, помимо потешных функций, возлагаются задачи, связанные с оказанием содействия по поддержанию общественного порядка и осуществлению правоохранительной деятельности. Последнее удивило даже редакцию канала.

Фактическая реальность рисует нам условное деление казаков на две категории.

Первых можно встретить с ППСниками в совместных патрулях, которые отлавливают буйных пассажиров для дальнейшего направления на бутылку. Иногда казаки из этой категории даже самостоятельно где-то ходят и пытаются проверить документы у праздно шатающихся граждан. Кто-то эти документы показывает, а кто-то витиевато отказывается, что вполне закономерно и законно.

Эта категория казаков действительно приносит пользу нашему обществу, хотя её КПД нельзя оценить высоко. Ходят, помогают. Стоит ли это затрат федерального бюджета? Пока повесим этот вопрос в воздухе.

Вторая категория казаков представляет собой задорных усатых дядек, которые каких-либо полезных функций не выполняют, но регулярно появляются на разных увеселительных мероприятиях. В ходу у таких товарищей традиционные одежды, награды, погоны и прочие свистелки и дуделки.

Эта категория казаков вызывает тяжёлую улыбку. Они пропагандируют традиции, демонстрируют свои медальки, и ведут разную разъяснительную работу по популяризации казачества. Особо одарённые даже выносят себя в отдельный этнос, т.е. в графе «национальность» уверенно пишут «казак». Как тебе такое, Илон Маск?

Никто не против чтить традиции и гордиться своим прошлым при условии уместности подобных мыслеизъявлений. Давайте с таким же пылом возрождать гусаров, рыцарей, да тех же стрельцов, в конце концов!? Всему этому есть достойное место в исторических реконструкциях, к которым отношение исключительно положительное.

Сегодняшние игрушечные казаки смотрятся столь же нелепо, как лошадь с плугом посреди скоростного шоссе. Даже если она там оказалась во имя пропаганды традиций земледелия.

В разные исторические периоды казачество представляло собой иррегулярные, но вполне боеспособные войска. Тогда с этой силой явно считались и использовали в интересах Центра.

Любопытный исторический факт: вооружённые казачьи формирования воевали не только на стороне Родины, но и против неё. Назвать же нынешних казаков войском язык почему-то не поворачивается, да и необходимость в таком их функционале тоже отпала.

Занимательное наблюдение: среди казаков часто встречаются бывшие военнослужащие и силовики, вышедшие на пенсию. Оно и понятно: нельзя упускать возможность стать членом более-менее околовоенной организации и даже получать за это какие-то деньги. Вместе с пенсией получается относительно терпимо. С этой точки зрения казачество весьма полезно, так как объединяет светлые умы, истосковавшиеся по погонам и имитации бурной деятельности.

«Казак» звучит более внушительно, чем «гардеробщик», согласитесь.

Беспокойство вызывает трата средств из федерального бюджета на содержание казаков. Может быть, там и не осваиваются олимпиарды денег, но эти средства можно было бы пустить на увеличение денежного довольствия силовых ведомств, где и так большой некомплект. Во всяком случае, это куда эффективнее поможет борьбе с преступностью, чем содержание мужичков в папахах.

Если мы тут собрались, чтобы чтить традиции, то давайте вспомним, что традиционно казаки большую часть расходов на свою деятельность несли сами. Нынче же очень удобно пропагандировать свою особую идентичность за государственный счёт.

Для чего казаки нужны обществу и государству? На этот вопрос найти ответ не получается. Особенно из-за того, что смешалось всё подряд: кони, нагайки, папахи, кресты, самодержавие и т.д. Давайте уже идти в ногу со временем и тратить бюджетные средства рационально.