Какой была японская армия Второй мировой

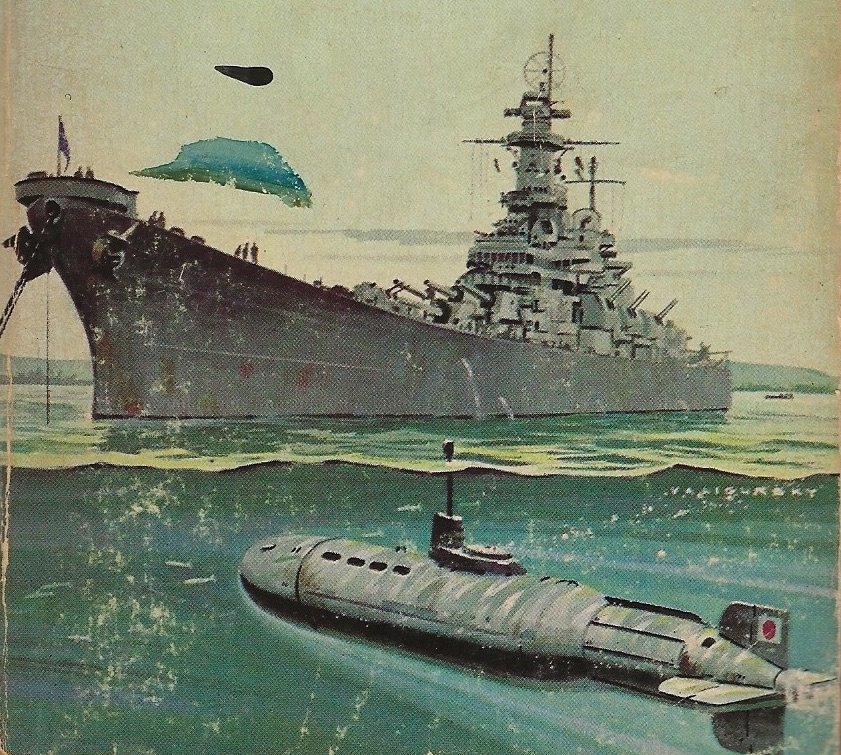

Рассказываем о том, какой была армия императорской Японии во Второй мировой, что такое кайтен и Ока, а также почему дедовщина считалась моральным долгом командира.

За Императора мыть пятки сержанту — подготовка в японской армии

Японская Империя в конце XIX — начале XX веков лелеяла амбиции по расширению жизненного пространства, и, естественно, ей для этого была необходима мощная армия и флот. И если с технической стороны японцы сделали очень многое, превратив отсталую армию в современную, то в психологическом им очень сильно помогал сложившийся за многие века воинственный менталитет.

Кодекс бусидо требовал от самурая беспрекословного подчинения командиру, презрения к смерти и невероятного чувства долга. Именно эти черты в императорской армии были развиты максимально. И начиналось все со школьной скамьи, где мальчикам внушалось, что японцы — божественная нация, а остальные — недочеловеки, к которым можно относиться как к скоту.

Юному японцу рассказывали, что он потомок божественных предков, и вся его жизнь — это путь к славе через воинские подвиги на службе Императору и вышестоящим офицерам. Вот, например, что писал японский мальчик в сочинении во время русско-японской войны 1904-1905 годов:

Я стану солдатом, чтобы убивать русских и брать их в плен. Я убью как можно больше русских, отрублю им головы и преподнесу их императору. А потом снова брошусь в битву, я добуду еще больше русских голов, убью их всех. Я стану великим воином.

Естественно, с такими желаниями и поддержкой от общества мальчик вырастал в свирепого воина.

Будущий солдат учился переносить тяготы с малых лет, а в армии это умение доводилось до совершенства не только с помощью пробежек и учений, но и через издевательства сослуживцев и старших по званию. Например, старший по званию, которому казалось, что новобранцы недостаточно хорошо отдали ему воинское приветствие, имел право выстроить их в шеренгу и отвесить каждому пощечину. Если же юноша падал от удара, он должен был тут же вскочить, вытянувшись по стойке смирно.

Такое суровое отношение дополнялось заискиванием перед вышестоящим начальством. Когда после утомительного марша старший по званию садился на стул, сразу несколько солдат наперегонки бросались расшнуровывать его башмаки. А в бане буквально выстраивалась очередь, чтобы потереть спину офицеру.

В результате сочетание мощнейшей пропаганды и воспитания вкупе с тяжелыми условиями службы создавало фанатичных и выносливых солдат, чрезвычайно дисциплинированных, стойких и чудовищно жестоких.

Камикадзе и война, растянувшаяся на десятилетия

Свирепых камикадзе на полях брани встретили сначала китайцы, а потом и русские с американцами во время Второй Мировой войны. Японских солдат, бросающихся под танки с магнитными минами и бьющихся в рукопашную до конца, практически невозможно было взять в плен.

Как пример можно привести взятие острова Сайпан, где солдаты по последнему приказу застрелившихся генералов Сайто, Игета и адмирала Нагумо предприняли банзай-атаку. Более трех тысяч солдат и мирных жителей, вооруженных бамбуковыми пиками, штыками и гранатами, сначала выпили весь имеющийся у них алкоголь, а затем с криками бросились на позиции американцев.

Даже раненые и одноногие скакали на костылях вслед за товарищами. Американцы были в шоке, что их ряды были прорваны, и нападающие добежали до артиллерии, но тут появились более опытные янки и перебили всех смертников. Но самое страшное предстало перед американцами позже — они увидели, как оставшиеся солдаты с женщинами и детьми подрывают себя гранатами или прыгают в море.

Знаменитая повязка камикадзе

Практика самоубийственных атак была весьма распространенной в японской армии того времени. Частично она базировалась на взращенной с младых ногтей готовности умереть за императора, частично — была вынужденной мерой из-за серьезного превосходства противников на море, земле и воздухе. Таких самоубийц называли — камикадзе, что в переводе значило «божественный ветер». Название дали в честь тайфуна, который в древности утопил армаду монголов, плывших завоевывать Японию.

В камикадзе набирались исключительно добровольцы, которых было немало, поскольку служить в отрядах смертников было весьма почетным делом. К тому же семье погибшего выплачивалась приличная сумма. Тем не менее, какими бы эффективными и устрашающими не были атаки смертников, им не удалось спасти Японию от разгрома.

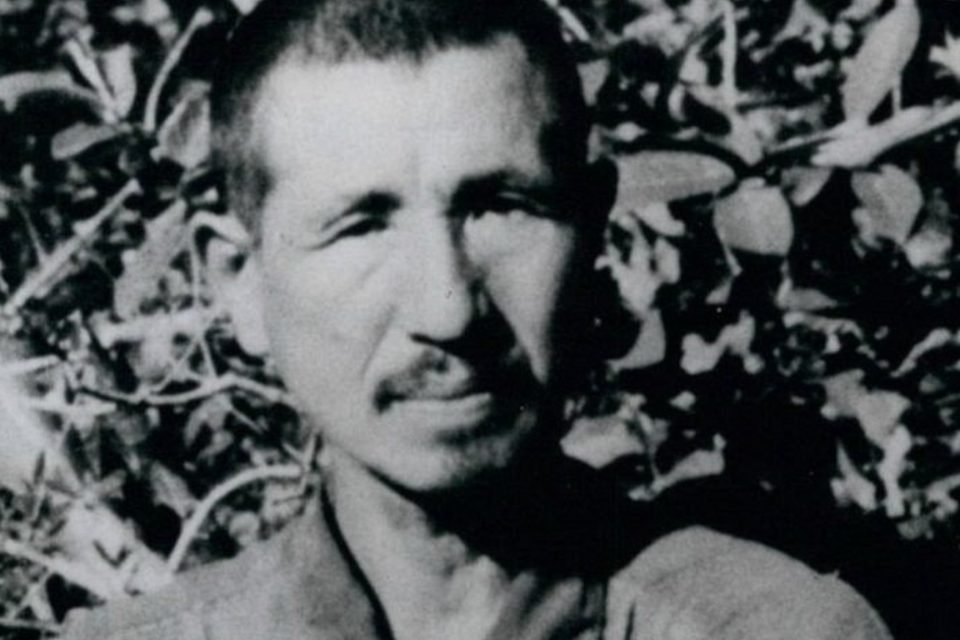

Например, в январе 1972 года на острове Гуам был обнаружен сержант Сеити Екои, все это время живший в яме около города Талофофо, а в декабре 1974 года на острове Маротай нашли солдата по имени Тэруо Накамура. И даже в 2005 году на острове Минандао были найдены 87-летний лейтенант Иосио Ямакаве и 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути, которые прятались там, опасаясь наказания за дезертирство.

Но, конечно, самый нашумевший случай — это история Хироо Оноды, младшего лейтенанта японской разведки, который сначала с товарищами, а после их смерти и в одиночку, партизанил на острове Лубанг до 1972 года. За это время он и его сотоварищи убили тридцать и тяжело ранили около ста человек.

Рубка голов на скорость и Нанкинская резня

Суровое воспитание, которое возвеличивало японцев и позволяло им считать другие народы животными, давало поводы и возможности относится к пленным солдатам и мирным жителям с немыслимой жестокостью. Особенно досталось китайцам, которых японцы презирали, считая мягкотелыми недолюдьми, недостойными людского обращения.

Часто молодых солдат натаскивали, заставляя закалывать связанных пленных, а офицеры практиковались в рубке голов. Дошло даже до соревнований, которые широко освещала японская пресса того времени. В 1937 году два лейтенанта устроили состязание, соревнуясь в том, кто первым зарубит сотню китайцев. Чтобы понять творившееся безумие, стоит прочитать заголовок одной из японских газет того времени: «Потрясающий рекорд в обезглавливании ста человек: Мукаи — 106, Нода — 105. Оба вторых лейтенанта начинают дополнительный раунд». В итоге награда все-таки нашла «героев» — после войны китайцы поймали их и расстреляли.

Передовица с «подвигами» лейтенантов

Когда японская армия взяла Нанкин, некоторые из китайцев поверили в то, что с дисциплинированными иностранными войсками придут порядок и спокойствие. Но вместо этого по приказу члена императорского дома принца Асаки в городе началась бойня. По данным китайских историков, оккупанты уничтожили от трехсот до пятисот тысяч жителей, многие были зверски замучены, а большинство женщин изнасиловано. Самое поразительное, что главный виновник, принц Асаки, отдавший чудовищный приказ, не был привлечен к ответственности, будучи членом императорской фамилии, и тихо и мирно прожил до 1981 года.

Другой не менее чудовищной стороной японской армии были так называемые «станции для утешения» — военные бордели, куда насильно сгоняли корейских и китайских девушек, которых заставляли заниматься проституцией. По данным китайских историков, через них прошли 410 тысяч девушек, многие из которых после надругательств кончали жизнь самоубийством.

Интересно то, как современные японские власти пытаются отнекиваться от ответственности за бордели. Эти станции якобы были лишь частной инициативой, а девушки шли туда добровольно, о чем заявил в 2007 году японский премьер-министр Синдзо Абэ. Лишь под давлением США, Канады и Европы японцы в итоге вынуждены были признать вину, извиниться и начать выплачивать компенсации бывшим «женщинам для утешения».

Как бы то ни было, японская армия во Второй Мировой войне запомнилась как примерами бесконечной храбрости и следования чувству долга, так и бесчеловечной жестокостью и отвратительными деяниями. Но ни то, ни другое японцам не помогло, когда их наголову разбили войска союзников, среди которых был и мой двоюродный дед, бивший самураев в Маньчжурии в сорок пятом.

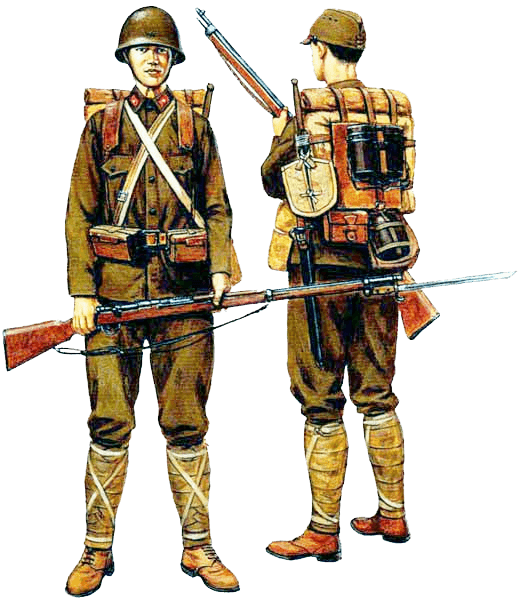

Военная униформа

Японская пехота 1938 — 1942 годов

Японская императорская армия 1938 — 1942 годов

В 1938 году японская императорская армия продолжила кампанию в Китае, которая была названа «Китайский инцидент».

В течение этого года было предпринято наступление на Жёлтой реке (Хуанхе), поражение в Тайерчуанге от сил китайского генерала Ли Цжунжэня, захват портовых городов Амой и Фучжоу.

В июле – августе 1938 года произошел «Чангкуфенский инцидент» — бои на озере Хасан Квантунской армии против советских войск.

В 1939 году продолжились бои в Китае, а с мая по сентябрь состоялся «Номонганский (Халхин-Гольский) инцидент»: японо-советские бои за спорные территории вдоль реки Халхин-Гол, который привел к крупнейшему поражению Японии.

В июле 1940 года Япония призвала на военную службу миллион человек. В этом же году после падения Франции в июне в результате победы германских войск, Япония усиливает нажим на администрацию Французского Индокитая (Вьетнам, Камбоджа, Лаос), требуя разрешить размещение японских военных баз, предоставить стратегические аэродромы и перекрыть основные пути снабжения Китая.

В 1941 году Япония заключила с СССР договор о нейтралитете, оккупирует Сайгон в Южном Вьетнаме, а также нападает на Перл-Харбор.

Это стало началом Тихоокеанской кампании 1941 – 1942 годов.

Униформа японской императорской армии 1938 — 1942 годов

Униформа образца 1938 года (тип 98)

Майор 82-го пехотного полка 21-й пехотной дивизии, 1939 год.

Батальонный командир одет в офицерскую полевую форму образца 1938 года (Тип 98).

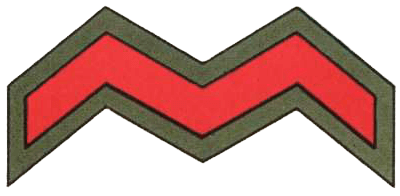

Знаки различия — на стояче-отложном воротнике, род войск обозначен цветом нашивки в виде литеры «М» над правым нагрудным карманом.

Полевые кепи официально сменили фуражки и стали общим головным убором для офицеров и солдат, но, разумеется, сшитые на заказ кепи офицеров были гораздо выше качеством.

Наиболее характерной чертой переходной униформы Тип 98 (1938 года) по сравнению с униформой Тип 90 (1930 года) было удаление с наплечных нашивок знаков различия и нашивание их на старые стоячие воротники — сами наплечные нашивки, как правило, оставались на месте.

Мундир Тип 98

Как и предыдущий, выпускался из ткани для зимней и летней формы одежды.

Рядовой 2 класса японской императорской армии.

Униформа — шерстяная зимняя тип 98 (образца 1938 года) с каской тип 92 (образца 1932 года).

Кожаная амуниция — тип 30 (образца 1897 года).

Заплечное снаряжение:

— рюкзак,

— котелок,

— саперная лопатка,

— штык-нож,

— подсумок для патронов,

— фляга,

— контейнер с противогазом.

Он по-прежнему имел спереди пять пуговиц и четыре прорезных кармана с клапанами на пуговицах.

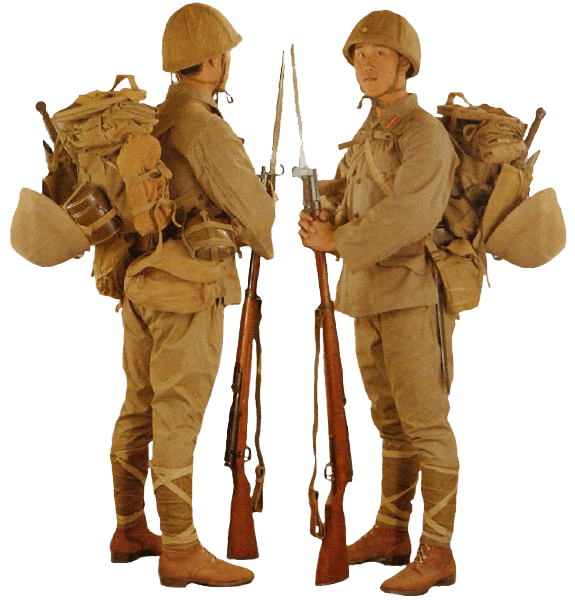

Пехотинец японской императорской армии.

На пехотинце мундир тип 98 из хлопка для тропического климата. Знаки различия закреплены на воротнике.

На голове стальная каска типа 92 (1932 года) в чехле, тропический шлем закреплен на вещевом мешке за спиной.

Воротник мундира изменился — он стал стояче-отложным.

Летний вариант мундира 1938 года был включен в форму одежды для тропиков.

Цвет материи, как зимней, так и летней униформы сильно варьировал, поэтому точно определить его оттенок сложно.

При полевой униформе образца 1938 года офицеры, как правило, носили отлично сшитые полубриджи того же покроя, что и у солдат, — их надевали и с кожаными гетрами, и с обмотками.

Некоторые офицеры предпочитали носить бриджи кавалерийского образца с высокими кожаными сапогами.

Бриджи поддерживались помочами, перекрещивающимися на спине, в талии собирались вшитым на пояснице сзади матерчатым полуремешком, а на щиколотках застегивались на четыре малых пуговицы.

Основные изменения в офицерской служебной униформе Тип 98 (1938 года) по сравнению с предыдущей заключались в покрое воротника: он стал стояче-отложным.

Очень специфическими были знаки различия по чинам — они размешались и на воротнике, и на узких контрпогонах (сами знаки различия представляли собой комбинации из золотых шнуров с наложенными на них серебряными звездочками).

На полевой униформе знаки различия носили только на стояче-отложном воротнике.

Шинель Тип 98 (1938 года)

Шинель Тип 98 (образца 1938 года) была однобортной, с пятью металлическими пуговицами спереди, и шилась из ткани цвета хаки более оливкового оттенка. На этих шинелях знаки различия размешались на петлицах на стояче-отложном вороте.

Упрощенная система обозначения воинских званий (по категориям военных чинов) применялась для нарукавных нашивок:

— красный лоскут с тремя желтыми звездочками — для офицеров,

— красный лоскут с двумя звездочками — для старшин,

— красный лоскут с одной звездочкой — для унтер-офицеров.

Офицерский плащ Тип 98

Двубортные плащи (два ряда металлических пуговиц) с капюшонами, образца 1938 года, носили, главным образом, офицеры.

Лацканы плаща обычно отгибались наружу и пристегивались ко второй сверху пуговице.

Знаки различия можно было увидеть на открытом воротнике, однако если воротник закрывали, использовалась специфическая система обозначения воинских званий. На полосе ткани, прикрывавшей горло, крепились одна, две или три зеленых звездочки. Они обозначали соответственно обер-офицеров, штаб-офицеров и генералов.

Рабочая униформа

В 1938 году в японской императорской армии была введена оливково-зеленая или белая хлопчатобумажная рабочая форма одежды, покроем напоминавшая форму тип 5.

Японские солдаты зачастую носили рабочие гимнастерки с грязно-оливковыми брюками от полевого комплекта формы одежды.

Знаки различия на униформе Тип 98 (1938 года)

Знаки различия униформы Тип 98 (1938 года) размещались на обеих сторонах стояче-отложного воротника. Рисунок знаков различия остался неизменным, однако размер нашивок уменьшился до 40 х 18 мм.

В ходе войны — с ростом дефицита цветной материи — размер нашивок в целях экономии еще немного уменьшили.

При служебной форме одежды унтер-офицерам и рядовым полагались наплечные нашивки цвета хаки с обозначением знаков различия в виде таких же звездочек, как на петлицах. Кроме того, унтер-офицерам полагались золотые полоски на наружных (задних) краях петлиц.

Японский колорит на западный манер. Часть I

В 1868 году в истории Японии произошло значимое событие, известное как «реставрация Мэйдзи». Под влиянием и при поддержке западных держав была свергнута власть военного сословия и восстановлена императорская. В этот период все японское государство было перестроено по западному образцу, и не в последнюю очередь эта модернизация коснулась вооруженных сил. О том, как появились и развивались военная форма и снаряжение Императорской армии Японии после реставрации Мэйдзи, расскажет эта статья.

Полевая форма, принятая под обозначением «образец 1886 года», состояла из кителя и штанов темно-синего цвета, сшитых из плотной шерстяной материи. На стоячем воротничке кителя имелись полоски желтого или красного цвета – для армии и императорской гвардии соответственно, а знаки различия располагались на узких плечевых погонах. Штаны, также сшитые из синего сукна, имели цветные полоски по бокам, соответствующие по цвету полоскам на воротнике. На ногах солдаты носили короткие кожаные ботинки коричневого цвета – единственный кожаный элемент снаряжения, который по уставу не должен был блестеть. Для японских солдат, которые до армии в основном занимались земледелием, тяжелые подкованные ботинки были неудобны, поэтому в лагере и на маршах их часто меняли на традиционные таби – легкие ботинки с отдельным большим пальцем, а то и вовсе на сплетенные из соломы сандалии. Поверх штанин ногу закрывали матерчатые гетры белого цвета, доходящие почти до колена. Этот предмет снаряжения выполнял множество функций: он фиксировал голеностоп и защищал ногу от растяжений, предохранял ткань штанов от истрепывания и разрывов, а ногам придавал дополнительную защиту от влаги. На голове солдаты носили матерчатую фуражку с кокардой в форме пятиконечной звезды. Сверху на головной убор часто надевался белый чехол из хлопковой материи, а сзади можно было пристегнуть назатыльник – эти аксессуары предохраняли голову солдат от осадков и солнечных лучей.

В летнее время года применялась летняя форма из хлопчатобумажной ткани белого цвета, по покрою копирующая основную армейскую форму. Зимой же солдатам выдавали толстые шерстяные шинели с капюшоном, такого же темно-синего цвета. Однако надо сказать, что из-за мягкого климата шинели использовались достаточно редко, и потому вскоре были изъяты из использования.

Такая форма отлично подходила для тех временных и климатических условий, в которых она существовала. Японцы и в этой ситуации проявили свой талант доводить заимствованную идею до совершенства – об этом можно судить по тому, как грамотно была адаптирована французская форма под местные условия. Она просуществовала достаточно долго – вплоть до начала ХХ века, пока изменившиеся принципы ведения боевых действий не стали диктовать необходимость введения новой формы. О том, какие изменения претерпело облачение и снаряжение японского солдата в начале следующего века, мы узнаем в следующей части.

Военная униформа

Японская пехота 1942 — 1945 годов

В 1942 – 1945 годах японские войска были распылены по гигантской территории, линии снабжения были невероятно растянуты, а американцы и британцы захватили господство в воздухе и на море. В результате Япония вскоре стала испытывать недостаток не только в средствах доставки, но и вооружении и снаряжении, которые были необходимы войскам: оружии, боеприпасах, продовольствии, топливе.

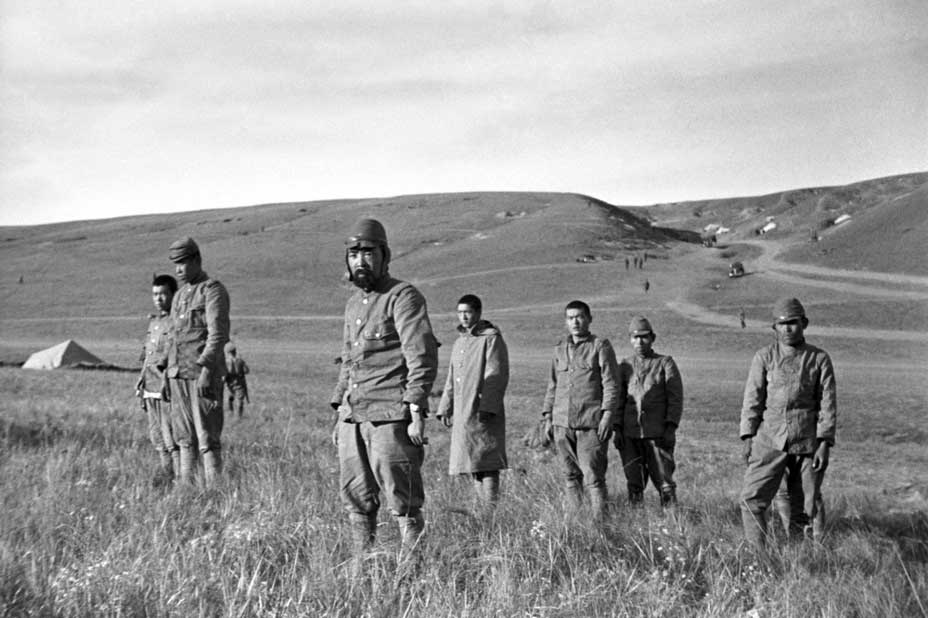

Японские солдаты поднимаются по склону гор Шупии во время операции против первого наступления «чиндитов» (Бирма, март 1943 года).

Японские солдаты великолепно умели передвигаться по сложной местности, для переброски же войск по дорогам в армии не хватало транспорта.

Солдаты одеты в разные варианты форменной одежды.

У всех полевые кепи с назатыльниками от солнца.

Некоторые упаковали свои мундиры и идут в одних рубахах.

Солдат во главе колонны подвязал раненную руку повязкой из собственного флага, повторяющего национальный японский.

В последний год Второй мировой войны совершенно не соответствовавшая потребностям армии промышленность Японии жестоко страдала от американских воздушных налетов. Так, в 1940 году Япония выпустила 1023 танка, а в 1945 году — всего 94, да и те были устаревших моделей.

Японский пулеметный расчет продвигается между стен полуразрушенного здания.

Солдаты одеты в летний вариант униформы Тип 98 с брюками из легкой ткани и обмотками.

Стальные шлемы прикрыты матерчатыми чехлами, поэтому невозможно определить, есть ли на их верхушках вентиляционные отверстия.

У солдата в центре над правым карманом можно разглядеть красную пехотную нашивку

в виде литеры «М».

Тем не менее, уникальный характер японского солдата позволял Императорской армии сражаться даже при таких гибельных для нее соотношениях. Хотя в ожесточенных оборонительных боях японцы не смогли добиться практически ничего и при этом понесли огромные потери, они располагали ещё почти двумя миллионами солдат для обороны островов метрополии от вторжения американских, британских и советских войск.

Американец обыскивает японских пленных после капитуляции гарнизона в Корее.

Японцы одеты в типичную униформу для тропических регионов, которая выглядит хорошо сохранившейся для осени 1945 года.

Высокий солдат в первом ряду носит знаки различия на воротнике рубашки, выпущенном поверх мундира.

У солдата, которого обыскивает американец, над левым нагрудным карманом нашивка с именем.

У всех японцев над правым карманом нашивки с иероглифом и арабской цифрой 2.

(Национальный архив США)

Только атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года окончательно убедили императорское правительство в том, что дальнейшее сопротивление бесполезно…

До 1941 года система обозначения японского армейского обмундирования, снаряжения и вооружения основывалась на использовании двух последних цифр года по традиционному японскому календарю: так, 1938 году по европейскому летоисчислению соответствовал 2598 год по японскому, и принятый в этом году образец обозначался как — Тип 98.

С 1941 года (2601 по японскому календарю) система была изменена: использовалась только последняя цифра, и мундир 1943 года получил обозначение Тип 3.

Офицерский мундир образца 1943 года (Тип 3)

Японская униформа в ходе всей Второй мировой войны практически не изменялась (если не считать изменений, вызванных недостатком материи).

Единственным исключением был офицерский мундир Тип 3, введенный в 1943 году.

В целом покрой был таким же, как у мундира Тип 98, изменения касались ношения знаков различия: помимо воротника, их стали располагать и на нарукавных нашивках.

1. Капитан 55-й пехотной дивизии, Аракаи, Бирма, февраль 1944 года.

К 1944 года недостаток в снабжении всеми видами довольствия стал ощущаться практически во всей японской армии; это касалось и форменной одежды.

Покрой мундиров образца 1943 года остался прежним, но их, как и брюки, стали шить из более дешевых тканей. Однако новой униформы не хватало даже офицерам.

Новое обозначение воинского звания на рукаве представляет собой коричневую полоску с тремя желтыми звездами под ней.

Капитан носит высокие черные кожаные гетры с черными офицерскими ботинками — слишком тяжелая обувь для тропиков.

2. Генерал-майор 33-й армии, сражения на реке Иравади, Бирма, январь 1945 года.

Этот шо-шо из 33-й армии (скорее всего, командир отдельной бригады или пехотной дивизии) изображен во время боя с британской 14-й армией на реке Иравади.

Генерал одет в офицерскую служебную форму с мундиром Тип 3 (1943 года).

На обшлагах – новые знаки различия по чинам, которые полагалось носить на служебной униформе помимо знаков на воротнике: в данном случае это три коричневых полоски над желтой пятиконечной звездой.

На мече шин-гунто два генеральских темляка: один красный, другой коричневый с золотой зигзагообразной строчкой и желтыми кистями.

Многие высшие офицеры получили новые мундиры Тип 3, но большая часть офицерского корпуса не столь высоких званий продолжала носить старые мундиры, особенно на отдаленных фронтах.

Знаки различия образца 1943 года

В дополнение знаков различия, размещённых на воротнике (см. статью «Японская пехота 1938-1942 годов») добавлены следующие нарукавные нашивки: