Московское государство

Сайт является сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV-XVII веках.

Основные формы земельной собственности в 15-16 веке

Виды землевладения

Землевладение – это пользование землей на конкретных условиях. Теоретически всеми участками владел князь. Он имел неограниченное право распоряжаться собственностью по своему усмотрению (раздавать, подарить или отбирать в случае кончины вассала).

Форма землевладения зависела от должности лица, разделялась по величине участка на: мелкую, среднюю, и крупную. К последней относятся: князья, бояре, духовные феодалы. Для каждой категории был установлен конкретный правовой порядок.

Существовало четыре формы земельного владения:

Вотчина

Собственность принадлежала феодалу, и передавалась по наследству (от отца к сыну). Он имел право самостоятельно распоряжаться участком. Владелец мог продать, заложить, и подарить свою часть земли. Обратите внимание, что вотчина включала в себя весь комплекс, находящийся на участке. Вкупе с инвентарем феодал имел право на зависимых крестьян.

В период VIII — X вотчина представляла собой господствующую форму землевладения. Она создавала органы властного управления, и различалась по:

Стоит отметить, что феодалы имели право возводить постройки в пределах земельного владения. В этом случае они становились их собственностью, и относились ко всему земельному комплексу. В большинстве случаях феодальный участок не облагался налогами.

Отличительная черта феодального землевладения – территориальная раздробленность. Владения бояр могли располагаться в нескольких, удаленных друг от друга, княжеств.

Поместье

Условная форма землевладения, участок которой выдавался вассалам на момент несения военной или государственной службы. Помещик не мог самостоятельно распоряжаться землей, однако, он имел право на зависимых крестьян. Изначально поместье не передавалось по наследству.

Поместный участок запрещалось продать, но его можно было обменять.

В 1714 году Петром I был издан указ, в котором отменялись различия между вотчиной и поместьем. Окончательная ликвидация условного владения произошла после выхода «Манифеста о вольности дворян», благодаря которому государственная служба перестала быть обязательной. Стало возможным передавать наследственный участок по мужской линии от отца к сыну (в случае его отсутствия, только часть земли передавалась женам и дочерями).

Монастырское землевладение

Данный вид собственности увеличивался за счет пожертвования и колонизации. Монастыри имели льготы от княжеской власти, и могли не платить налоги и дань татарам. Церковь выступала в качестве субъекта земельной собственности.

Монастырская вотчина занимала существенную часть земель Московской Руси. Государству было невыгодно обеспечивать землей церкви, в связи с чем, неоднократно применялись попытки устранить данный вид землевладения.

Черносошная

Форма землевладения представляла собой основу экономического государства, так как именно крестьянин был основным налогоплательщиком.

Черносошный крестьянин не был зависимый. Земли находились в распоряжении общин. Допускалась продажа и обмен участка.

Формирование землевладения важный процесс для Московского государства, определяющий экономическое развитие и социальную составляющую.

Формы феодального землевладения в России XV – XVIII вв., эволюция их правового статуса.

Основными видами землевладения были наследственная вотчина и условное поместье. Вотчина – безусловное наследственное землевладение (княжеское, боярское, монастырское).

Типы: 1. родовая вотчина наделялось двумя привилегиями- 1.–право родового выкупа,2- право родового наследования. Родовую в.- нельзя было просто так продать или обменять, она считалась собственностью рода в целом и операции с ней требовали согласия всех родственников, которые имели и приоритет при покупке ее у других своих родственников).

2. купленные вотчины-в. приобретенные кем-либо не у своих сородичей. Приобретать в. имели право дворяне, купецеская верхушка, по соборному уложению 1649 г. служивые люди.

3. жалованные( выслуженные) в. за службу и героич. заслуги. При смене монарха вотчины отбирались, если не были оформлены жалованные грамоты.

Развитие вотчинного землевладения шло по пути преобладания жалованных вотчин над родовыми. Ограничение прав вотчинников шло параллельно с расширением прав поместий.

С 15в. широко распространяются поместья, т.е. условные (даваемые за гос. службу) землевладения, поместья, сначала давались на время службы, но в последствии приблизились к вотчине, но по наследству передавалась полностью только сыну, а при отсутствии такового только часть отдавалась дочерям и супруге. Поместья нельзя было продавать, но можно было обменять на вотчину. Термин «поместье» впервые употреблен в Судебнике 1497. Поместья раздавались из дворцовых земель, черных, поросших земель, размеры были различны, соотносились занимаемому положению. Объектом поместного землевладения являлись не только пахотные земли, но и рыбные, охотничьи угодья, городские дворы и т.п.

На пути развития помест. землевладения в 16 в царем разрешено оставлять опред. часть поместья близким родственникам после смерти владельца. Во 2ой четв. 16 в. разрешается мена поместьями, при условии равнозначности площади. Уложение 1649 г. разрешил обмен вотчин поместьями. При этом в. становится п., а поместье –в отчиной. С 17 в. распространен обмен поместий на денежный оклад.

Вопросы феодального землевладения подробно регламентировались главой 16 (о поместьях) и главой 17 (о вотчинах) Соборного Уложения 1649. Так, устанавливалось, что владельцами поместий могли быть и бояре, и дворяне; поместье передавалось сыновьям по наследству в определенном порядке; часть земли после смерти владельца получали его жена и дочери.

В 1714 г. для проведения реформы феодального землевладения Петр I издал Указ «О единонаследии», которым был введен майорат, означающий, что вся помещичья и вотчинная земля по наследству могла перейти только старшему сыну. Наследникам предоставлялось право выкупа недвижимого имущества в течение 40 лет. Указом от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» окончательно был уравнен правовой статус поместий и вотчин. Вся недвижимость переходила по наследству старшему сыну, а движимое имущество делилось между сыновьями умершего вотчинника (помещика). В связи с этим государство получало необходимые кадры, т.к. младшие сыновья умершего дворянина, лишившись наследства должны были добывать средства к существованию на государственной службе. Но только один сын мог идти на гражданскую службу.

В ходе проведения реформы феодального землевладения был установлен запрет на продажу и иное отчуждение (кроме наследования) земельных имений. В это время в праве земельные имения стали именоваться вотчинами, а в быту и обыденной жизни — поместьями.

Поместья предоставлялись только за реальные заслуги перед государством. В результате проведения реформы феодального землевладения сформировалось единое служилое помещичье землевладельческое сословие (шляхетство).

В16-17вв., в период сословно-представительной монархии, происходит сближение правового режима поместья и вотчины, а в результате этого и правового положения дворянства и боярства, хотя определенные различия все еще сохраняются в Соборном Уложении 1649 (до периода петровских преобразований).

Вопросы феодального землевладения подробно регламентировались главой 16 (о поместьях) и главой17 (о вотчинах) Соборного Уложения 1649. Так, устанавливалось, что владельцами поместий могли быть и бояре, и дворяне; поместье передавалось сыновьям по наследству в определенном порядке; часть земли после смерти владельца получали его жена и дочери; разрешалось давать поместье дочери в качестве приданого и обменивать поместье на поместье и на вотчину. Однако помещики не получили права свободной продажи земли (только по специальному царскому приказу), не могли они ее и заложить. Правда, ст.3 главы XVI Соборного Уложения 1649 допускала обмен большего поместья на меньшее и тем самым давала возможность под прикрытием этой сделки продавать поместные владения. На содержание этой и других статей Соборного Уложения 1649 воздействовали «челобитные» дворян, требовавших увеличения прав на поместные земли.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения

Содержание:

Социальная структура общества

Крестьянство делилось на три категории:

| Владельческие | Находились в личном подчинении землевладельцев (помещиков – феодалов); |

| Дворцовые | Принадлежали царю, выполняя приказы через ведомства; |

| Государственные (черносошные) | Не имели личной принадлежности. В обязанности входило выполнение повинностей, чаще всего натуральными товарами (оброк). |

Дворовая челядь и ремесленники относились к холопам и обслуживали приказных людей, семьи помещиков, управляющих. Также находились на службе в правительственных учреждениях и выступали в роли военных слуг в походах.

Жители страны, которые были обязаны платить денежные и натуральные подати (тягло) государству относились к посадским людям. Под эту категорию подходили гостившие в стране иностранцы, купцы гостиной и суконной сотни, мелкие торговцы и ремесленники, также городская беднота. Представители данного слоя не являлись многочисленными, однако приносили в казну существенный вклад.

Самая низкая категория, в права которой входило владение крестьянами – служилые люди по набору. К ним относились:

Дьяки и подьячие относились к приказным людям. Данная категория относилась к административному аппарату власти. Дьяки отвечали за руководство учреждений и приказов на местах, подьячие занимали в указанных структурах низкие должности.

К привилегированной группе относилось несколько категорий. В первую очередь – это князья.

Большую роль в ведении политики играли бояре. Они являлись феодалами и стояли в данный период времени на втором месте в элите после князей. Принадлежность к данному слою и его привилегии переходили по наследству.

В конце 15 века начинают набирать силу дворяне. Представители части военно-служивого сословия получали за достижения по службе землю и становились помещиками.

Мелкие землевладельцы на военной службе у князей бояр и представителей церкви назывались детьми боярскими. Наряду с дворянами они относились к категории служилых жителей «по отечеству» и несли обязательные повинности. Также в их полномочия входила охрана пограничных территорий государства.

Отдельным сословием на Руси выступало духовенство, которое разделялось на две категории: белое (священнослужители в миру) и черное (монахи). Русская Православная Церковь имела высокое влияние в обществе, за счет чего данная категория относилась к привилегированным и обладало отдельными возможностями и правами.

Формы землевладения

Землевладение на Руси разделялось на 2 категории:

Расширяются владения Русской Православной Церкви. Монастырские, митрополичьи и епископские земли увеличивались за счет покупок, добровольных пожертвований и при не выполнении долговых обязательств. Со времен монгольского ига, когда Золотая Орда вела политику невмешательства в дела духовенства, а князья стремились получить его поддержку, территория, принадлежащая Церкви, значительно разрослась. Отличительной чертой церковного землевладения, способствующей его сохранению, стало отсутствие необходимости разделения территорий по наследству. Духовенство распространяло влияние за счет владения обширными землями и вызывало тревогу со стороны власти. В этот период зарождаются мысли о сокращении их прав и свобод.

Отличительной особенностью являлось разделение видов землевладений по территориальному принципу, что стало основой социально-экономического развития государства. В центральной области Руси преобладала поместно-вотчинная форма. Здесь землевладельцами были феодалы. Пограничные и окраинные земли характеризовались преимущественно общинным строем ведения хозяйства.

Таким образом, на рубеже 15-16 веков русское государство претерпело изменения в своей социальной структуре и построило новую систему землевладения.

Основные формы феодального землевладения

Вотчина – комплекс феодальной земельной собственности (земли, постройки, живой и мертвый инвентарь) и связанных с ней прав на зависимых крестьян. Владельцами вотчин были князья, бояре, церковь. Вотчинники обладали рядом привилегий: судебных, финансовых, налоговых и т.д.

Дворцовые и государственные вотчины составляли княжеский домен. Великие князья распоряжались ими по собственному усмотрению.

Родовые вотчины – передаются по наследству. Отчуждаются и продаются с согласия всего рода. Право родового выкупа (до 40 лет).

Выслуженные и жалованные вотчины. Их правовой статус определялся жалованной грамотой.

Купленные вотчины – субъектом собственности была семья – муж и жена.

Поместье – вид условного землевладения конца XV – начала XVIII вв. Не могло передаваться по наследству, продаваться, обмениваться и т.д. Процесс юридического сближения вотчин и поместий начнется в конце XVI–XVII вв.

Население, входившее в княжеский дом, эксплуатировалось различным образом. Население наиболее отдаленных от Москвы владений платили денежную ренту: дань и денежный оброк. Управлялось общей администрацией. Со временем жители этих владений получали название черносошные крестьяне, чернотяглые.

Население более близких к Москве районов эксплуатировалось также как и крестьяне церковных и светских феодалов, т.е. кроме дани (в уменьшенном размере), несли разного рода повинности и платили натуральную ренту. Данное население управлялось особыми приказчиками, жившими в княжеских селах на местах. Население и земли этих районов получили название дворцовые.

Управление дворцовыми крестьянами было сосредоточено в приказе Большого Дворца.

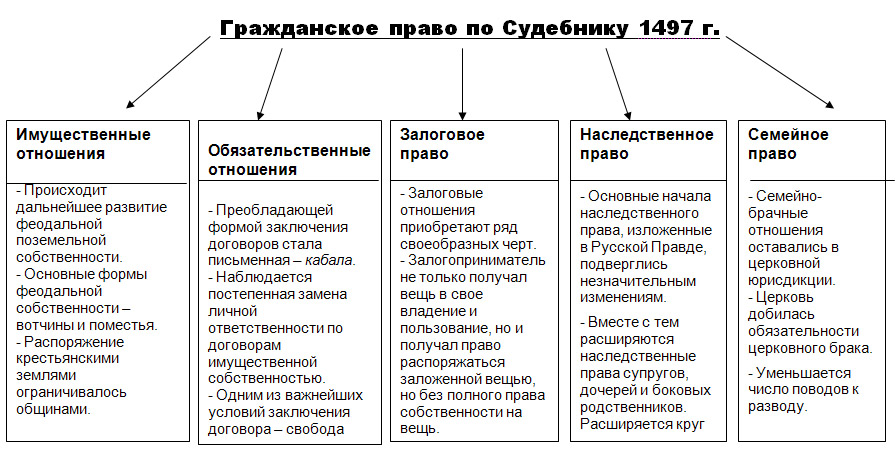

ТЕМА 7. Развитие русского феодального права (ХV−ХVІ вв.)

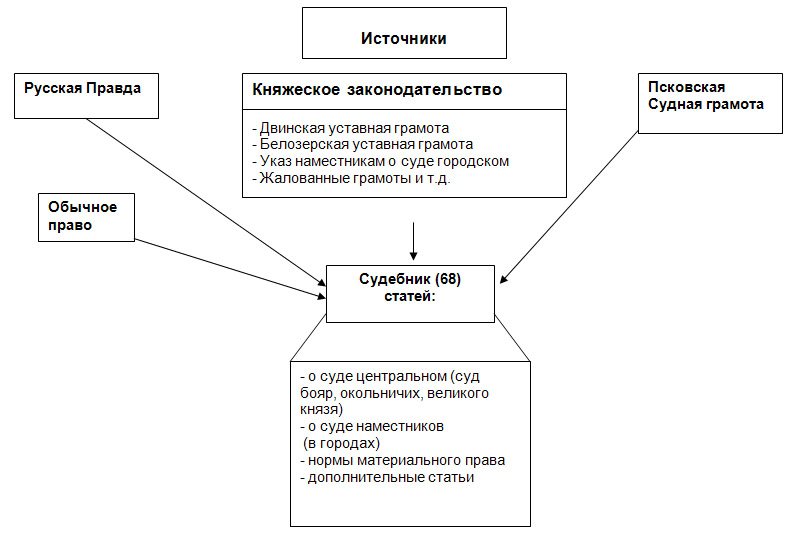

Судебник 1497 г.

Судебник 1497г. – сборник правил, определяющих деятельность суда. Обнаружен в 1817 г., впервые опубликован в 1819 г. Отразил реформаторскую деятельность московских князей. Источниками Судебника были нормы Русской Правды, Псковской Судной грамоты, обычное право, текущее княжеское законодательство. Представляет собой сборник великокняжеского права, где впервые с достаточной определенностью выявлены черты правового строя Великорусского государства. Устанавливал единую систему государственных судебных органов, определил их компетенцию, регламентировал судебные пошлины. Отразил рост политического влияния дворянства и начало процесса всеобщего закрепощения крестьян (ст.57). Судебник 1497 г. – типичный кодекс феодального права.

Уставные грамоты наместнического управления (Двинская 1397 г., Белозерская 1448г.), являются основным источником наших сведений об уголовном и судебном праве Русского государства XIV – XVI вв., содержат нормы материального, гражданского и уголовного права.

«Мерило праведное» –памятник канонического права, составлен во второй половине XIII в. Составлен на основе самых разных источников. Первая его часть включала дидактически-нравоучительные поучения, обращенные к князьям и княжеским судьям. Вторая часть содержала материалы законодательного характера: Пространная редакция Русской Правды, Устав Владимира Мономаха, византийское законодательство и другие древнерусские юридические тексты (всего 30 глав).

Жалованные, льготные, тарханные грамоты. В них устанавливались те или иные привилегии отдельным лицам, учреждениям, местностям.

Договорные грамоты. До нас дошла большое число договоров, которые заключались удельными и великими князьями (Рязанским, Тверским) с Московскими князьями.

Наиболее полные летописные своды, дошедшие до нас – Воскресенская и Никоновская летописи.

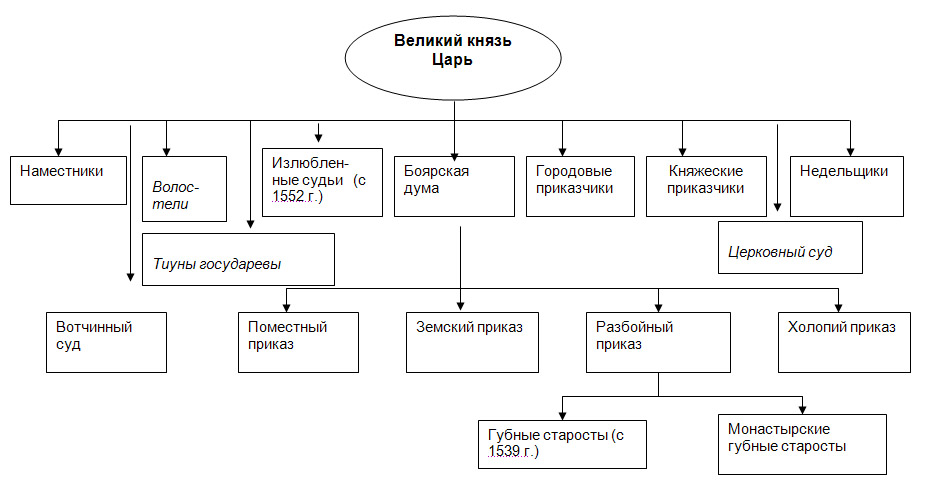

Судебные органы Московского царства

Самостоятельных судебных органов, не зависимых от администрации не существовало.

Государственные судебные органы делились на центральные и местные.

Центральные судебные органы:князь, Боярская дума, путные бояре, ведавшие отдельными отраслями дворцового управления, приказы.

На местах судебная власть принадлежала наместникам, волостелям.

В Москве и Московских волостях правом суда пользовались тиуны государевы. Судебник 1497 г. установил два вида кормления: кормления без боярского суда, кормление с боярским судом. Наместники и кормленщики, державшие кормление с боярским судом имели право окончательного решения важных дел (о холопах, татях и т.д.) Державшие кормление без боярского суда по важным делам права окончательного решения не имели. Важной инстанцией для кормленщика без боярского суда была Боярская дума, для государевых тиунов – великий князь.

По мере создания губных органов уголовные дела о разбоях, убийстве, татьбе были переданы им.

Вотчинный суд – устанавливался для суда над крестьянами вотчин. Пределы его власти устанавливались иммунитетными грамотами.

Церковный (духовный суд). Подразделялись на суды епископов и суды монастырские, где судьей был игумен или назначаемые им «приказчики». Рассматривали дела духовенства и крестьян, проживающих на территории монастырей и церквей.

Дела о «душегубстве» (убийстве), «разбой с поличным» рассматривали только государственными судебными органами.

Если в судебном споре выступали субъекты разной подсудности, то создавались «смесные» или «вопчие» суды, состоящие из представителей обоих судов.

Судебные органы сами исполняли назначенные ими наказания.

Судьи назначались царем и нередко эти должности передавались по наследству.

В судах начинает формироваться и вспомогательный технический и исполнительный аппарат, помогавший суду и сторонам привлекать обвиняемых, разыскивать и доставлять их в суд, добывать доказательства, приносить «позовницы» (повестки) и т.д. Имели они общее название – судебные исполнители. Среди них выделялись «недельщики», «ездоки» (в Москве), «доводчики» (на местах).

Недельщик являлся не только исполнителем, но и выполнял функции следствия и дознания. Он собирал доказательства, и плата ему в этом случае удваивалась. Недельщики комплектовались из числа дворян и детей боярских.

Формы феодального землевладения.

Основными видами землевладения были наследственная вотчина и условное поместье.

Чаще всего круг правомочий жалованного вотчинника определялся в жалованной грамоте, которая являлась и формальным подтверждением его законных прав на имущество.

С XVв. широко распространяются поместья, т.е. условные (даваемые за государственную службу) землевладения. Сам термин «поместье» впервые употреблен в Судебнике 1497.

Особым образом рассчитывался поместный оклад, определявшийся прежде всего объемом возложенных на помещика государственных обязанностей. Объектом поместного землевладения являлись не только пахотные земли, но и рыбные, охотничьи угодья, городские дворы и т.п.

В XVI-XVIIвв., в период сословно-представительной монархии, происходит сближение правового режима поместья и вотчины, а в результате этого и правового положения дворянства и боярства, хотя определенные различия все еще сохраняются в Соборном Уложении 1649 (до периода петровских преобразований).

Вопросы феодального землевладения подробно регламентировались главой XVI (о поместьях) и главой XVII (о вотчинах) Соборного Уложения 1649. Так, устанавливалось, что владельцами поместий могли быть и бояре, и дворяне; поместье передавалось сыновьям по наследству в определенном порядке; часть земли после смерти владельца получали его жена и дочери; разрешалось давать поместье дочери в качестве приданого и обменивать поместье на поместье и на вотчину. Однако помещики не получили права свободной продажи земли (только по специальному царскому приказу), не могли они ее и заложить. Правда, ст.3 главы XVI Соборного Уложения 1649 допускала обмен большего поместья на меньшее и тем самым давала возможность под прикрытием этой сделки продавать поместные владения. На содержание этой и других статей Соборного Уложения 1649 воздействовали «челобитные» дворян, требовавших увеличения прав на поместные земли.

Соборное Уложение 1649 г. как источник права.

Это был последний крупный кодификационный акт московского периода. Это первый общегос-ый акт, опубликованный для всеобщего сведения тогда же в 1649 г. Всего состоялось 2 издания. С него начинается Полное Собрание законов Рос. Империи. Формально в России действовал до 1835 г., когда был введен в действие Свод законов Рос. Империи. Непосредственным поводом для принятия послужило восстание посадского люда в Москве в 1648 г. Посадские обратились к царю с челобитными об улучшении своего положения и о защите от притеснений. В это же время свои требования царю предъявили и дворяне, которые считали, что их во многом ущемляют бояре.

В 1648 г. царь и Дума вместе с собором дух-ства решили согласовать между собой все источники действовавшего права и, дополнив их новыми постановлениями, свести в один кодекс. Обсуждение Уложения закончено в 1649г.

Вопросам судопроизводства была посвящена самая большая гл. Х («О суде»). В ней подробно регламентируется порядок следствия и судопроизводства, определяются размеры судебных, пошлин, штрафов, разработаны вопросы умышленного и преднамеренного преступления, регулируются отношения собственности. С гл. Х связаны также главы XI «Суд о крестьянах», XX «Суд о холопах», XXI «О разбойных и татиных делах», XXII перечень «вин», за которые «чинити смертная казнь» или «смертию не казнити, а чинити наказание» и др. Организации вооруженных сил страны посвящены гл. VII («О службе всяких ратных людей Московского государства»)

Принятие Соборного Уложения 1649 г. явилось важной вехой в развитии самодержавия и крепостного строя; оно отвечало интересам класса дворян. Этим объясняется его долговечность.

30. Уголовное право в период сословно-представительной монархии.

Законодательство данного периода считает преступлениями деяния, опасные для феодального общества, именуя их «лихим делом», хотя общего термина для обозначения преступления пока не существует. За ряд деяний назначались различные наказания в зависимости от социальной принадлежности лиц, их совершивших.

СУ1649 г. было разработано на более высоком уровне, но общая часть уголовного права специально не выделялась, основное внимание сосредотачивалось на описании конкретных составов преступлений. Нормы общей части уголовного права имелись в СУ лишь в виде разрозненных статей.