4.7 Межнациональные отношения

Этнические общности

Появлению рода способствовало возникновение первобытной общины, экономической основой которой являлась общинная собственность. Совместное ведение хозяйства на основе общинной собственности, естественно-уравнительное распределение вещей, в первую очередь продуктов питания, совместный быт и развлечения способствовали образованию такой общности как род. Можно сказать, что род выступает как самая первая производственная, социальная и этническая группа людей, объединенная в одно целое совместной трудовой деятельностью, кровнородственным происхождением, общим языком, общими религиозными и мифологическими верованиями, обычаями и чертами быта.

Племя

Несколько родов могли объединяться в племя. Основу единства племени составляют кровно-родственные связи; кроме того, племя проживает на определенной территории, у его членов общий язык или диалект, свои обычаи и культ, совместная хозяйственная деятельность, зачатки внутренней организации (племенной совет).

Появление племени объясняется необходимостью прежде всего сохранения и защиты среды обитания (территории проживания, мест охоты и рыболовства) от посягательств со стороны других человеческих объединений. Более многочисленный состав населения намного облегчал задачу переселения и устройства жизни на новых территориях. Немаловажное значение имело также предохранение от вырождения рода, которое грозило ему из-за сексуальных отношений между кровнородственными Homosapiens 2.

Народность

Народности образуются на основе смешения племен и племенных союзов и характеризуются возрастанием значения территориальных связей, формированием общего языка на основе племенных диалектов. Народности свойственно и наличие хозяйственных связей, элементов общей культуры, общего собирательного имени. С развитием товарно-денежных отношений происходит превращение народностей в нацию, хотя некоторые из них в силу своей малочисленности и недостаточной развитости не смогли стать национальными образованиями 3.

Нация

Представители нации говорят и пишут на одном языке, понятном (несмотря на диалекты) всем членам нации. У каждой нации свои фольклор, обычаи, традиции, менталитет (особые стереотипы установки мышления), национальный быт и т.д., т.е. своя культура. Сплочению нации способствует и общность исторического пути, пройденного каждым народом.

В современном мире насчитывается от 2500 до 5000 этносов, но лишь несколько сотен из них являются нациями. В составе современной Российской Федерации более 100 этносов, в том числе около 30 наций 4.

К вопросу об этносах примыкают также такие понятия как национальность, народ, этнографическая группа, диаспора.

Межнациональные отношения

Уровни межэтнических взаимоотношений:

Способы мирного сотрудничества

Тенденции в развитии наций

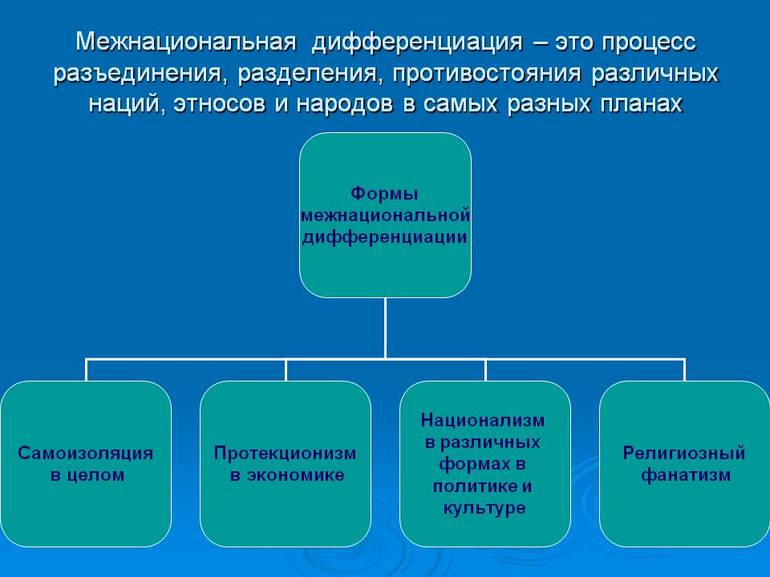

Формы межнациональных отношений

Межнациональные конфликты (в узком смысле) происходят между государствами, либо внутри конфедерации, которую составляет ряд политически самостоятельных стран, населённых разными этносами.

Причины межнациональных конфликтов:

Типы межнациональных конфликтов:

Пути решения межнациональных конфликтов

Характеристика межнационального взаимодействия

Этнические общности сформировались не только на основе биологических особенностей людей. В образовании таких групп важное значение сыграли общие традиции, территория проживания, язык и религия. Нация представляет совокупность людей, живущих на территории конкретной страны и являющихся её гражданами. Национальные группы более многочисленны, чем отдельные этносы. Как сословия и классы, этнические общности выступают объективной закономерностью развития общества.

Взаимоотношения между нациями и народами изучает обществознание. В учебной литературе на эту тему информация даётся кратко для конспекта или сообщения. Но есть источники с более подробной характеристикой и определением понятия взаимодействия между нациями. Чтобы понять, в чём проявляются межнациональные отношения, следует вспомнить о главных признаках сложившейся общности. Связи между народами могут выражаться в сосуществовании групп на соседних территориях, обмене культурными ценностями и традициями, а также в соединении в одну гражданскую нацию.

Развитие взаимоотношений может происходить как в мирной форме, так и в виде военных конфликтов. Межнациональные отношения формируются на двух уровнях:

В межнациональных связях этносы пытаются реализовать свои цели. В рамках нации интересы имеют двоякую природу. Общность старается сохранить свои обычаи, уникальную культуру, особенности быта, манеру поведения и общения, но в то же время она желает обогатить и развить эти области, добавляя в них новое в процессе межэтнического взаимодействия. Каждая нация должна быть направлена на приобретение общечеловеческих ценностей.

Особенности развития

На современном этапе развития области межнационального взаимодействия важной проблемой является обеспечение прав этнических меньшинств. Эти группы представлены небольшими совокупностями людей одного этноса, проживающими на территории определённого государства. Они выступают его гражданами, однако не принадлежат к коренному населению.

Такие меньшинства стремятся остаться национальной общиной и сохранить признаки своей культуры. Сегодня наблюдаются две основные тенденции развития межэтнических отношений:

Процесс сближения наций путём сотрудничества в политике и экономике называется глобализацией, которая происходит при помощи международных организаций. Межнациональные взаимоотношения смогут развиваться в лучшую сторону лишь с помощью гуманистических подходов.

Причины межэтнической вражды

Во многих современных государствах проживают разные этносы. Мирная жизнь в таких странах складывается не всегда. Межнациональное взаимодействие часто проявляется в виде этнонациональных конфликтов. В такой ситуации между народами растёт социальное напряжение, появляется желание защитить интересы своей нации различными методами.

Вражда между общностями может выражаться в нетерпимости и дискриминации на межличностном уровне. В крайних случаях она принимает форму вооружённых столкновений или войну за национальное обособление. Главные причины межнациональных конфликтов:

Национальная гордость считается довольно распространённой причиной возникновения конфликтов между разными этносами. Нации, которые считают себя лучшими, перестают уважать другие группы людей, что ведёт к разногласиям и этнической нетерпимости. Из-за этого межнациональная вражда может не разрешаться в течение десятилетий или сотен лет.

Формы конфликтов

Национализм выступает идеологическим и социально-политическим течением. Он основывается на идеях превосходства одной нации над другими этносами и государствами. В жизни общества национализм может проявляться в разнообразных и противоречивых формах. Его воздействие на межэтнические взаимоотношения может быть как отрицательным, так и положительным. Но в большинстве государств этот феномен рассматривают как радикальное политическое течение. Примеры национализма:

Расовая дискриминация (или расизм) часто становится причиной межэтнической вражды. Она заключается в ущемлении прав этноса по признаку национальности или расы. Представители расизма пропагандируют расистские идеи. Расовая дискриминация может проявляться на законодательном уровне и в бытовых формах.

Ущемление прав наций и этносов иногда имеет крайние формы, которые также могут выражаться в государственном национализме. Один из видов дискриминации — апартеид. Он представляет официальную политику расовой сегрегации, при которой определённые группы общества лишаются политических, экономических и социальных прав, а также могут быть изолированы территориально.

Другая разновидность дискриминации — геноцид. Эта форма коллективного насилия направлена на уничтожение какой-либо группы населения по этническому, национальному, расовому или религиозному признаку. Известным актом геноцида в истории человечества выступает холокост, заключавшийся в преследовании и уничтожении еврейского населения в Германии в период Второй мировой войны.

Методы сближения наций

Современное общество характеризуется сложной структурой в этническом плане. Проблемы межнациональных взаимоотношений должны решаться на государственном уровне, чтобы не возникло национальных конфликтов. Мирное сосуществование между разными этническими общностями достигается несколькими путями:

Гуманистический подход к мирному сосуществованию разных этнических групп на территории одного государства подразумевает уважение интересов, свобод и прав каждой общности. Такое межэтническое взаимодействие возможно в рамках многонациональной страны, в которой преодолены национальные конфликты. Эта проблема актуальна и для современной России. В политике выделяют несколько путей разрешения межнациональной вражды:

Нации смогут сосуществовать на основе культурного плюрализма. Преодолеть радикальный сепаратизм этнических меньшинств получится с принятием чужой культуры и сохранением собственных традиций, обычаев и других особенностей. Когда государство поймёт, каковы основные разногласия между этносами на его территории, тогда будет легче определить программу по улучшению ситуации в стране.

Сущность и факторы межэтнических отношений

Существуют большие, многочисленные народы, сильные в экономическом и политическом отношении, такие, например, как русский, китайский, немецкий, французский, и народы малые, малочисленные – народы Кавказа, Сибири, американского Севера, чей политический и экономический потенциал значительно ниже.

Существуют народы коренные (или титульные), которые компактно проживают на тех или иных территориях и дали имя соответствующему государственному образованию, например, украинцы в Украине, французы во Франции, армяне в Армении, татары в Татарстане, и народы некоренные, проживающие на территории коренных этносов в статусе этнических групп или национальных меньшинств. К последним относятся те же украинцы и армяне, но уже в России, русские в Латвии и Казахстане и т.п.

Межэтнические отношения многообразны по своей структуре и способам выражения. Различают уровни, сферы и типы (характер взаимодействия) проявления этих отношений.

Уровни межэтнических отношений выделяют в зависимости от субъекта этих отношений. Различают институциональный и социальный, личностный и групповой, внутренний и внешний уровни межэтнических отношений.

На институциональном уровне этносы взаимодействуют через посредство организаций, представляющих их интересы. В качестве таковых могут выступать руководство общины, этнические политические партии и движения, религиозные организации и даже государство.

На социальном уровне этносы взаимодействуют непосредственно, через своих рядовых представителей. Это взаимодействие может протекать в виде межличностного (личностный уровень) или межгруппового (групповой уровень) общения.

Значительная часть этническихотношений происходит на внешнем уровне, то есть, направлена вовне – на другие этносы. Однако проблемы, возникающие в процессе взаимодействия этносов, неизбежно отражаются внутри каждого из них, и тогда говорят о внутреннем уровне межэтнических отношений. Их примером могут служить разногласия внутри этноса по поводу межэтнических браков, сотрудничества или противоборства с другими этносами, ассимиляции в новой культурной среде и т.п.

Определяя различные уровни межэтнических отношений следует иметь в виду, что их самостоятельное выделение достаточно условно и зависит от характера познавательных задач, стоящих перед исследователем этих отношений – в реальной жизни все эти уровни многократно пересекаются и накладываются друг на друга.

Типы межэтнических отношений складываются на основе некоторых устойчивых процессов межэтнического взаимодействия, которые могут протекать как стихийно, так и направляться с помощью специальной этнической или национальной политики.

Все типы межэтнических отношений можно условно расположить на большой шкале с двумя полюсами, один из которых будет обозначать тенденцию к сближению, интеграции этносов, а другой – к их отдалению друг от друга, дифференциации и даже деградации. При этом следует иметь в виду, что разные типы межэтнических отношений обладают разной степенью выраженности интегративного и противоположного ему начала. Некоторые несут в себе обе тенденции – и к сближению, и к разделению этносов. Другие демонстрируют нейтральное, или, правильнее сказать, толерантное (терпимое друг к другу) сосуществование этносов, что будет соответствовать «нулевой точке» на нашей условной шкале.

К межэтническим отношениям (взаимодействиям) с преобладанием интегративной тенденции можно отнести следующие их типы:

Амальгамизация – процесс биологического смешивания двух или более этнических групп или народов, в ходе которого они постепенно утрачивают свои этнические различия. Именно так происходило формирование русской нации, которая сложилась в результате смешивания поморов, варягов, восточных и прибалтийских славян, татар, а также народов Сибири и Севера. Если же процесс амальгамизации не завершается – в обществе возникают социальные барьеры, связанные с «чистотой крови». Такие барьеры сегодня еще существуют, например, в США между «белыми» и «черными», в странах Центральной Америки между гражданами испанского и афро-индейского происхождения, в Израиле между выходцами из западной и восточной Европы и в ряде других стран.

Ассимиляция – полное культурное слияние малого народа или этнической группы с другим доминирующим этносом, с принятием его культуры и утратой своих прежних этнических признаков, включая национальное самосознание. Различают естественную ассимиляцию, как следствие длительных контактов между этносами, смешанных браков и т.п., и ассимиляцию насильственную, типичную для стран, где этносы неравноправны. В концепции «плавильного котла» (США, начало ХХ века) ассимиляция рассматривалась как главный механизм межэтнической интеграции общества, «переплавляющий» разноэтничные потоки иммигрантов в единую американскую нацию.

Партнерство – равноправное сотрудничество нескольких этносов в решении вопросов совместного проживания. Примером партнерских межэтнических отношений является Швейцария – федеративное государство, состоящее из 26 кантонов, с тремя официальными языками (немецким, французским и итальянским). Стремление выстроить партнерские взаимовыгодные отношения характерно и для Европейского Союза, объединявшего на момент создания в 1993г. 12 стран.

Патронирование (покровительство) – добровольное и взаимовыгодное сотрудничество этносов значительно различающихся в своем экономическом, политическом, культурном и других отношениях. Менее развитый этнос обычно получает при этом защиту, доступ к экономическим и культурным достижениям более развитого народа, а последний распространяет свое влияние на новую территорию с ее природными и людскими ресурсами и иными возможностями. Данный тип взаимоотношения этносов напоминает нам о том, что империи создавались не только в результате завоеваний и насилия, но и на основе добровольного присоединения, поиска покровительства, что было типично, в частности, для целого ряда народов Российской империи.

Паразитирование – межэтнические отношения, при которых один народ извлекает одностороннюю выгоду от использования ресурсов другого, как правило, зависимого от него этноса. Примером могут служить отношения, которые строили в XVIII – XIX вв. Великобритания, Испания, Португалия и Франция с народами своих колоний.

Таковы основные типы межэтнических отношений, для которых в большей или меньшей степени характерны объединительные, интегративные тенденции.

В другой группе межэтнических отношений, с противоположной полярностью доминирует центробежная тенденция. В рамках этой группы обычно называют следующие их типы.

Соперничество (конкуренция) – широкий спектр межэтнических отношений, которые возникают между народами с сопоставимым уровнем развития в случае, когда они стремятся к достижению одной и той же цели. Такие цели обычно бывают связаны с утверждением своих политических, экономических и культурных позиций в новых сферах или распространением своего влияния на другие территории, народы, организации, ресурсы. Примерами могут служить случаи соперничества бывших союзных республик СССР и стран восточной Европы за доступ к международным финансам и энергоресурсам, за вступление в ВТО, НАТО, ЕС и другие влиятельные международные организации. Этническое соперничество может протекать в духе состязательности и изначально не предполагает враждебности, но чаще всего ею сопровождается.

Враждебность (противоборство) – тип межэтнических отношений, связанных с недоброжелательным, неприязненным, агрессивным, антагонистичным поведением этносов. Причины враждебности между народами могут быть самые разные: от мнимых обид и реальных несправедливостей – до неудачного соперничества. Враждебность во всех случаях имеет тенденцию перерастать в межнациональный конфликт с самыми непредсказуемыми и драматическими последствиями.

Дискриминация (этническая) – это определенная политика и тип отношений, основанные на фактическом или юридическом ограничении (или предпочтении) прав граждан по причине их этнической принадлежности. Примером может служить ограничение прав русской части населения в бывших советских республиках Прибалтики. Формами проявления этнической дискриминации являются «сегрегация» и «апартеид».

Сегрегация – это форма дискриминации, основанная на принудительном отделении, изоляции какой-либо группы населения по этническому (обычно расовому) признаку. Сегрегация может распространяться на возможности получения образования, медицинских услуг, на выбор профессии, оплату труда, место жительства, контакты с другими этносами и т.п.

Апартеид – крайняя форма расовой сегрегации, связанная с полной территориальной изоляцией в специально отведенных местах (резервациях, бантустанах) «цветных», «небелых» групп населения. Последняя официальная система апартеида существовала в ЮАР до середины 90-х гг. ХХ века.

Геноцид (этноцид) – физическое уничтожение отдельных групп населения по этническим (расовым, национальным, религиозным) признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное вымирание, включая меры по предотвращению деторождения. Такая практика носила массовый характер на территориях оккупированных гитлеровской Германией в период Второй мировой войны, особенно в отношении славянского и еврейского населения.

Сепаратизм порождает очень сложный комплекс межэтнических отношений. С одной стороны, он часто выступает реакцией на расовую и этническую дискриминацию, и в этом смысле не может не заслуживать понимания и поддержки. Однако, с другой стороны, сепаратизм ведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства и может стать источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов.

Последние полвека наблюдается заметное оживление и усиление сепаратизма. В 60-х гг. ХХ в. западная цивилизация столкнулась с новым и по-своему парадоксальным социальным явлением, которое получило название «этническое возрождение».До этого времени принято было считать, что представители разных наций, проживающие в пределах одной территории или государства, после относительно короткого периода культурной адаптации, который не превышает одного-двух поколений, приобретают все больше общих черт, и, в конечном счете, становятся практически неотличимы в этнокультурном плане. Это стирание этнических различий объяснялось нарастающей интернационализацией экономической и социально-политической жизни. Однако, в 60-е гг. роль этничности в общественных процессах резко возросла, возродился интерес к этнической культуре, языку, обычаям, традициям, и все это происходило на фоне продолжающейся интернационализации общественной жизни.

Первыми феномен этнического возрождения заметили в Америке – многие этнические меньшинства, включая старейшие (негров и индейцев) не только “не хотели” ассимилироваться, но напротив, начинали все больше и больше подчеркивать свою этническую обособленность.

В 1960 – 1970-е годы этническое возрождение распространилось на Европу. В бывшем Советском Союзе этническое возрождение стало очевидным с середины 1980-х гг. и сыграло свою роль в последующем распаде государства. В последней трети столетия этническое возрождение превратилось во всемирный феномен, определивший контуры исторического процесса на рубеже веков.

Среди основных причин «этнического возрождения» народов называют стремление народов к устранению всех видов дискриминации, ограничивающих возможности их свободного развития; стремление народов сохранить свою этническую самобытность, которая все больше нивелируется под давлением процессов глобализации, технизации социальной среды и омассовления культуры; стремление народов самостоятельно распоряжаться природными и другими ресурсами, находящимися на их территориях в интересах развития своего собственного этноса.

По прогнозам экспертов сепаратизм и дезинтеграция государств будут сопровождать все общественные процессы в обозримом будущем и в ближайшие десятилетия на планете появится несколько десятков новых национальных государств[58].

Многообразие и противоречивость межэтнических отношений определяется в первую очередь объективными обстоятельствами: историческим типом и общим уровнем развития самого этноса, его местом в социальной структуре конкретного общества и принятыми в этом обществе правилами этнического поведения. Однако объективные условия жизни этноса не являются единственной детерминантой его отношений с окружающим миром.

Межэтнические отношения всегда содержат в себе субъективную составляющую, связанную с особым, во многом неповторимым самосознанием каждого народа. Этот особый взгляд каждого этноса на мир обозначается в социологии понятием «этноцентризм».

Любой индивид или группа, осознающие свою этническую принадлежность, неизбежно смотрят на мир сквозь призму этноцентризма. Этноцентризм выступает как естественное проявление этнического самосознания и поэтому от него не свободны ни род, ни племя, ни народности, ни нации.

Категория этноцентризма помогает лучше разобраться и в достаточно запутанном вопросе происхождения национализма. В общем виде национализм определяется как политическая идеология, утверждающая безусловный приоритет интересов нации. Однако когда речь заходит о его конкретных разновидностях, то выясняется, что не все они одинаково полезны для сохранения социальной стабильности общества, и национализм нередко начинает рассматриваться как некая заразная социальная болезнь, от которой надо всячески предохраняться. Такой подход весьма далек от научного.

Неоднозначность форм проявления этноцентризма (национализма) связана с тем, что ему всегда сопутствует предубеждение в собственной правоте и непогрешимости, абсолютная уверенность в том, что собственный этнос и все относящееся к нему изначально правильно, нравственно и одобряемо. От таких «убеждений» до дискриминации «чужих» этносов всего один шаг, поэтому первоначальные, относительно нейтральные формы проявления этноцентризма легко перерастают в агрессивные действия «во имя интересов» своего народа и становятся источником опасных межэтнических конфликтов.

Этноцентризм (национализм) всегда противоречив: он полезен, поскольку способствует консолидации собственного этноса и одновременно может быть опасен, поскольку легко перерастает во враждебные действия в отношении других этносов.

Дело в том, что национал-радикализм представляет собой лишь «верхушку айсберга», основная часть которого скрыта в массовом сознании и поведении людей.

Видов ксенофобий множество – столько же, сколько может быть оснований для деления людей на «своих» и «чужих». Ими могут стать наличие или отсутствие гражданства, уровень дохода, уровень или тип культуры, раса, религия, регион или место проживания и даже принадлежность к определенной возрастной группе (поколению).

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter