Формы переживания страха в спорте

Примеры ситуаций из конкретных видов спорта: опасение случайной ошибки, страх падения, страх не выполнить упражнение, не принять вовремя верное решение («не использовать момент») и др.

Как страх может быть полезен? Функция страха: страх сигнализирует о том, что предстоит важная ситуация, подготавливает к сложности, мобилизует, стимулирует напрячься и быть внимательным, получить еще информации, прокрутить предстоящее в голове на предмет того, где могут быть неожиданности и как к ним подготовиться. Люди, которые не боятся вообще, – выходят неподготовленные, проходят через предстоящую ситуацию хуже, плохо реагируют на непредвиденные трудности.

Основное условие, для того чтобы страх был конструктивен – внимание на процесс действия, а не на представление неудачных картинок того, что может произойти. В момент опасности нужно вывести эту опасность из фокуса внимания. Что значит забыть об опасности? Если по-настоящему забыть, то это опять же приведет к несобранности, потере бдительности. Забыть в том смысле, что оставить ее на периферии внимания, периферии сознания. Память об опасности будет внутренним стимулом, будет выражаться в сверхвнимании к разным техническим, тактическим моментам процесса борьбы. Тогда память об опасности занимает свое место и не распространяется на все поле внимания.

Нужно иметь в виду, что как опасность воспринимается не только физическая угроза, но и обычный проигрыш, как опасность социальная, опасность осуждения, опасность непризнания окружающими. Часто спортсмен отрицает само слово «страх», тогда предпочтительнее более мягкие термины, например, «опасение».

Приведём авторские упражнения, используемые в консультировании спортсменов при работе со страхом:

Упражнение 1. «Проживание страха до конца». То есть представление максимума возможных картинок, что будет, если опасения оправдаются, нужно проделать заранее, исчерпать эти фантазии и представления задолго до важной ситуации соревнования. Психолог помогает проделывать данное упражнение с помощью конкретизирующих вопросов.

Результаты: а) меньше останется неосознанного, но работающего в подсознании негатива; б) будет план на худший случай; в) можно выйти на основную причину страха – тогда работа со страхом будет более эффективна; работа с заместителем основной причины менее эффективна.

Упражнение 2. «Представление последовательности предстоящих действий». Оно использует «прокручивание» алгоритмов действий в различных вариантах развития событий, упражение уместно для корректировки уровня страха до оптимального. Страх является сигналом требования подсознанием дополнительной информации и дополнительного сосредоточения на определенных моментах деятельности (по поводу которых возникает страх). Подсознание в виде легких опасений (безосновательных для сознания) выдает информацию о слабых, недостаточно подготовленных моментах предстоящей деятельности. Детальное представление предстоящей деятельности уменьшает информационную неопределенность, увеличивает шансы заранее обратить внимание на слабые места подготовки и приложить к ним дополнительные усилия, подготавливает нервную систему к предстоящим вариантам развития событий.

Возможны следующие ошибки в данной психотехнике: обобщенное, неподробное представление (не выполняет вышеописанных функций); представление неудачных вариантов (провоцирует их исполнение). Вместо этого рекомендуется сосредоточить внимание на том, что нужно сделать (как можно более детально) для предотвращения неудачного варианта развития событий. Эффективность данного упражнения зависит от уровня управления вниманием и от определения того, почему возникло именно такое опасение, т. е. какие именно действия вызывают опасение и страх.

Упражнение 3. «Обязательный страх». Упражнение можно выполнять на тренировках или в различных жизненных ситуациях, при условии отсутствия реального риска травмы из-за спровоцированных неправильных действий. Психолог дает задание бояться «по расписанию», в обязательном порядке. Например, при прохождении дистанции или выполнении какой-либо деятельности в течение 5 минут обязательно нужно бояться (спортсмен разрешает себе и пытается спровоцировать в своем состоянии те явления, от которых обычно пытается избавиться), затем 5 минут не бояться, потом опять бояться и т. д. Результаты: а) эмоция превращается в объект для экспериментов, она перестает быть захватывающей, всеобъемлющей, бесконтрольной; б) обязательность снижает привлекательность страха для подсознания. Пробовать желательно не на соревнованиях и задолго до старта.

источник: Е.О. Тихвинская

Психология переживания в спорте. Учебное пособие. СПб, Изд-во СПбГУ, 2007

Формы переживания страха в спорте

Инструментарий

Программы обучения

Тренинг «Эффективная самопрезентация и успех в публичных выступлениях»

Прикладные аспекты телесной терапии: системный подход

ВЕБИНАР: Психологическая совместимость в браке – миф или залог счастливой семейной жизни?!

Скоро

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психологическая служба университета: опыт пандемии»

Съезд дошкольных и школьных психологов в области образования

Международная научно-практическая конференция «Общение в эпоху конвергенции технологий»

«Рахимовские чтения — 2021. 20 лет факультету психологии БГПУ им. М. Акмуллы: преемственность поколений»

Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Социальная психология личности и группы в трансформирующейся России»

Международная научная конференция «Психологическое время и жизненный путь: каузометрия и другие подходы»

Психологическая работа с переживанием страха в спорте

Автор

Примеры ситуаций из конкретных видов спорта: опасение случайной ошибки, страх падения, страх не выполнить упражнение, не принять вовремя верное решение («не использовать момент») и др.

Приведём авторские упражнения, используемые в консультировании спортсменов при работе со страхом:

Упражнение 1. «Проживание страха до конца». То есть, представление максимума возможных картинок, что будет, если опасения оправдаются, нужно проделать заранее, исчерпать эти фантазии и представления задолго до важной ситуации соревнования. Психолог помогает проделывать данное упражнение с помощью конкретизирующих вопросов.

Пример: «Я опасаюсь ошибки», «Что будет, если ты ошибешься?», «Будет неприятно», «Что именно неприятно?», «Денег не дадут (уважать не будут, план сорвется, в глаза кому-то смотреть не смогу и т. п.)», «Что будет, если (денег не дадут, уважать не будут, сам в себе разочаруюсь)?». Подобными вопросами надо прокрутить цепочку до самого конца и до самого плохого.

Результаты:

а) меньше останется неосознанного, но работающего в подсознании негатива;

б) будет план на худший случай;

в) можно выйти на основную причину страха – тогда работа со страхом будет более эффективна; работа с заместителем основной причины менее эффективна.

Упражнение 2. «Представление последовательности предстоящих действий». Оно использует «прокручивание» алгоритмов действий в различных вариантах развития событий, упражнение уместно для корректировки уровня страха до оптимального. Страх является сигналом требования подсознанием дополнительной информации и дополнительного сосредоточения на определенных моментах деятельности (по поводу которых возникает страх). Подсознание в виде легких опасений (безосновательных для сознания) выдает информацию о слабых, недостаточно подготовленных моментах предстоящей деятельности. Детальное представление предстоящей деятельности уменьшает информационную неопределенность, увеличивает шансы заранее обратить внимание на слабые места подготовки и приложить к ним дополнительные усилия, подготавливает нервную систему к предстоящим вариантам развития событий.

Возможны следующие ошибки в данной психотехнике: обобщенное, не подробное представление (не выполняет вышеописанных функций); представление неудачных вариантов (провоцирует их исполнение). Вместо этого рекомендуется сосредоточить внимание на том, что нужно сделать (как можно более детально) для предотвращения неудачного варианта развития событий. Эффективность данного упражнения зависит от уровня управления вниманием и от определения того, почему возникло именно такое опасение, т. е. какие именно действия вызывают опасение и страх.

Упражнение 3. «Обязательный страх». Упражнение можно выполнять на тренировках или в различных жизненных ситуациях, при условии отсутствия реального риска травмы из-за спровоцированных неправильных действий. Психолог дает задание бояться «по расписанию», в обязательном порядке. Например, при прохождении дистанции или выполнении какой-либо деятельности в течение 5 минут обязательно нужно бояться (спортсмен разрешает себе и пытается спровоцировать в своем состоянии те явления, от которых обычно пытается избавиться), затем 5 минут не бояться, потом опять бояться и т. д.

Результаты:

а) эмоция превращается в объект для экспериментов, она перестает быть захватывающей, всеобъемлющей, бесконтрольной;

б) обязательность снижает привлекательность страха для подсознания. Пробовать желательно не на соревнованиях и задолго до старта.

Упражнение 4. «Интерес к собственному страху». Это упражнение превращает собственную эмоцию в объект и заключается в установке на интерес к собственному страху. (Интерес – хорошая комплексная эмоция, сочетающаяся с сосредоточенностью, энергичностью, умеренностью).

Е. Тихвинская. Психология переживания в спорте. Учебное пособие. СПб, Изд-во СПбГУ, 2007

Евгения Олеговна Тихвинаская работает спортивным психологом-консультантом с 2000 г., сотрудничая с командами и спортсменами разных видов спорта (яхтинг, скалолазание, ориентирование, академическая гребля, тхэквондо, фигурное катание).

Как избавить спортсмена от страха/мандража

Страх – весьма распространенное состояние у спортсменов во время соревнований. Страх вызывает различные стратегии поведения, заставляя некоторых спортсменов убегать, других – замирать в ожидании своей участи, а третьих – неадекватно действовать, не видя, что происходит на самом деле.

Страх наиболее опасная из всех эмоций, потому что страх парализует и понижает двигательную активность спортсмена до 80% или вызывает у него панику и неадекватное поведение.

Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего стимула (опасности). В свою очередь, понимание опасности, ее осознание формируются в процессе жизненного опыта и межличностных отношений, когда некоторые безопасные для спортсмена раздражители постепенно приобретают характер угрожающих воздействий.

Пример: юный фехтовальщик, впервые фехтующий на дорожке, случайно запнулся за провод и упал, разбив колено. В дальнейшем каждый раз, когда он выходил на дорожку, у него возникает необъяснимое беспокойство.

Пример: спортсмен несколько раз проиграл ответственные турниры, при этом он не может объяснить причину проигрыша. Когда тренер объявляет о том, что скоро будет ответственный турнир, у спортсмена возникает страх, как предчувствие очередного проигрыша.

Важно понимать, что в формировании ощущения страха участвуют гормоны адреналин и норадреналин, вызывающие сужение сосудов мускулатуры, брюшной полости, слизистых оболочек. Сосуды спазмируются, возникает дефицит кровоснабжения мозга, появляется нехватка кислорода, и работа всего организма притормаживается. Гормональный выброс же всегда опережает осознание появления страха на 0.7-1.0 секунд, то есть, когда спортсмен начинает ощущать страх или волнение – адреналин и норадреналин уже у него в крови, и поэтому аналитически (усилием воли) подавить действие гормонов уже невозможно.

Фактором, понижающим страх, служит защитная реакция организма:

слезы;

выброс энергии (в виде агрессии);

желание рассказать о страхе другим людям;

сон (или состояние апатии).

Если спортсмен долго находится в состоянии страха или в волнения, это может привести к тяжелым заболеваниям. Особенно от страха страдает иммунная система. Страх ослабляет ее, и к спортсмену может прицепиться любая инфекция.

Необходимо понимать, что бывает состояние и реакция.

Состояние – это продолжительное течение чего-либо: физического самочувствия, расположение духа, настроения, эмоционального состояния.

Реакция – это резкая перемена в самочувствии или эмоциональном состоянии в ответ на какой-либо раздражитель.

Важно чтобы спортсмен не находился долго именно в состоянии страха.

Эмоции.

В психологии страх относят к эмоции.

Эмоция – это психическое переживание, душевное волнение (гнев, страх, радость и т.д.) возникающее у человека и животного в результате воздействия на него внешних и внутренних раздражителей или возникающее в связи с оценкой возможности достижения или не достижения цели.

Эмоции разделяют на положительные и отрицательные.

Эмоцию называют положительной, если она возникает в связи с удовлетворением потребности или достижением цели, соответственно, отрицательной эмоцию называют, если она возникла в связи с неудовлетворением потребности или недостижением цели.

Такие эмоции как гнев, страх и другие не могут быть однозначно отнесены к положительным или отрицательным эмоциям. В одних ситуациях они могут ощущаться как полезные и, следовательно, как положительные, в других как вредные и, следовательно, как отрицательные.

Способы устранения страха.

Для того, чтобы устранить страх, необходимо использовать два способа:

1. Устранение причины страха — заключается в том, чтобы найти в памяти первый случай, когда была реальная угроза выживанию. Для этого используют прибор «ИПЭР-1К»

2. Управление страхом — заключается в том, чтобы используя специальные упражнения развить у спортсмена способность переводить страх в другое эмоциональное состояние, тем самым повышая свою физическую активность и психоэмоциональную устойчивость.

Эффективнее всего применять два указанных способа.

Для устранения причины страха необходимо найти в памяти первый случай с угрозой выживанию или болью, для этого используют специально разработанный аппаратно-программный комплекс «ИПЭР-1К».

Рис. 2 — Откуда появляется страх

Когда человек вспоминает первый случай, нейроны головного мозга срабатывают, и он будет ощущать эмоцию, которая была в этом случае. Эту эмоцию необходимо переживать 6-12 раз (а не вытеснять логикой), после чего произойдет нейронная разрядка и страх исчезнет (по теории «стимул-реакция» профессора И.П. Павлова).

Великий русский психофизиолог И.П.Павлов говорил: «Вся внутренняя среда организма, все внутренние органы и ткани подчинены деятельности коры мозга, импульсы со стороны которой могут воздействовать на состояние любого органа и любой системы организма. В силу этого благодаря временным связям, возникающим при помощи слова, мозг человека осуществляет тесные взаимоотношения между внутренней и внешней средой нашего организма, приводя его к полной гармонии, а значит, к здоровью».

Чтобы эффективно помогать человеку управлять страхом, переводя страх из одной эмоции в другую, существуют специальные упражнения.

Упражнение №1

Тренер (тот, кто проводит тренировку по управлению страхом) зачитывает список Шкалы эмоциональных состояний по порядку снизу вверх. Напарник имитирует каждое эмоциональное состояние.

Упражнение №2

Тренер зачитывает название эмоциональных состояний вразброс. Напарник демонстрирует эмоциональное состояние.

Упражнение №3

Тренер демонстрирует поведение, соответствующее определенному эмоциональному состоянию, двигаясь снизу вверх по Шкале эмоциональных состояний. Напарник рас-познает эмоциональное состояние и отвечает Тренеру в эмоциональном состоянии на один малый резонанс выше.

Упражнение №4

Тренер демонстрирует вразброс поведение, соответствующее определенному эмоциональному состоянию. Напарник распознает эмоциональное состояние и отвечает Тренеру в эмоциональном состоянии на один резонанс выше.

Упражнение №5

Тренер изображает разные эмоциональные состояния, начиная с апатии. Напарник, используя метод ступенчатого перехода, поднимает Тренера по Шкале эмоциональных состояний до энтузиазма.

P.S.

Шкала эмоциональных состояний:

12. Энтузиазм, как желание эффективно действовать.

11. Радость, веселость.

10. Интерес к взаимодействию и познанию.

9. Конструктивизм, разумность и рассудительность.

8. Скука.

7. Отторжение, нежелание взаимодействовать.

6. Гнев, желание навредить и разрушить.

5. Скрытая враждебность, как невозможность проявить недовольство.

4. Страх, оцепенение на угрозу выживания.

3. Горе, реакция на потерю чего-либо.

2. Жертва, ощущение несправедливости по отношению к себе.

1. Безнадежность и бесполезность что-либо изменить.

Особенности проявления страха и тревоги в спорте

Вы будете перенаправлены на Автор24

Страх и тревога в спорте

Страх (в спорте) – это негативное эмоциональное переживание, которое испытывает спортсмен во время ожидания угрозы своей жизни и здоровью или перед непосредственной встречей с ней.

Особенностью проявления страха в спорте является то, что его испытывают практически все спортсмены. Это связано с тем, что занятия профессиональным спортом сопряжены с риском для здоровья и даже жизни спортсмена.

Страх у спортсменов проявляется на двух уровнях: на поведенческом уровне и на уровне переживаний. Переживая страх спортсмен испытывает такие чувства как неуверенность, незащищенность и невозможность контролировать происходящую ситуацию. Зачастую именно переживание страха более мучительно для спортсмена, чем проявляющая эмоциональная реакция на ситуацию.

Тревога (в спорте) – это эмоциональное состояние, характеризующееся субъективными ощущения беспокойства, напряжения, переживанием неопределенности и ожидания, чувства невозможности повлиять на ситуацию и «повернуть» ее в свою сторону.

Тревога у спортсменов проявляется в процессе ожидания своего выступления. Связана она во многом с тем, что спортсмен не уверен в своих силах и уровне подготовке, считает, что его соперник значительно сильнее и лучше подготовлен к соревнованиям.

Тревога представляет собой совокупность нескольких эмоций – печаль, страх, чувство вины и стыда. С точки зрения физиологии, тревога сопровождается активизацией автономной нервной системы. В динамике своего развития, тревога может изменяться по уровню интенсивности.

Современный спорт не представляется без максимальных по интенсивности и объему нагрузок, напряжению в спортивной борьбе, постоянных переживаниях. В этой связи у спортсмена могут возникнуть разнообразные психические состояния, которые вызывают неоднозначные изменения в организме спортсмена и оказывающие различное влияние на его спортивную деятельность.

Готовые работы на аналогичную тему

Наиболее часто встречающимися психическими состояния у спортсменов, особенно во время спортивных выступлений и соревнований, являются страх и тревога.

Изучение особенность возникновения и течения страха и тревоги у спортсменов занимают особенное место в практике воспитания, подготовки и обучения будущих спортсменов. С самого раннего возраста, спортсменов учат справляться с тревогой и страхами.

Особенность проявления страха у спортсменов во многом зависит от возраста, пола, индивидуальных особенностей спортсмена, имеющейся социальной устойчивости и установок личности, нервно-психического и соматического состояний.

Так, экспериментальным путем было доказано, что страхи чаще проявляются:

Страх и тревога отрицательно воздействуют на спортсменов не только во время выступлений на соревнованиях, но и во время подготовки к ним. Страх может тормозить выполнение спортивного упражнения, негативно сказывается на тактике и технике выполнения, снижает результативность.

Опыт спортсмена оказывает непосредственное влияние на проявление страха и тревоги. Так, чем больше выступлений на соревнованиях имеет спортсмен, чем опытнее он в своем виде спорта, тем успешнее он справляется со страхом и тревогой перед соревнованиями.

Таким образом, одной из особенностей проявления страха и тревоги у спортсменов является то, что они могут проявиться не только непосредственно во время соревнований и выступления, но в условиях тренировки. Возникновению и проявлению страха и тревоги способствуют различные причины, уровень их интенсивности воздействия зависит от индивидуальных особенностей спортсмена.

Особенности проявления и состояния страха и тревоги в зависимости от различных видов спорта

В настоящее время проведено достаточное количество теорий, которые связаны с влиянием вида спорта на уровень страха и тревоги у спортсменов.

Так, было экспериментально доказано, что спортсмены, которые выступают в таком виде спорта как художественная гимнастика, испытывают больший уровень страха и тревоги, чем представители лыжных гонок и борьбы.

Еще одни исследователи рассматривают уровень проявления страха и тревоги в зависимости от спортивной квалификации спортсмена. Так, спортсмены-разрядники имеют более низкий уровень тревоги и страха, чем спортсмены, которые выступают на соревнованиях международного уровня. Однако в данном случае, необходимо учитывать и ряд факторов, таких как личностная и индивидуальная особенность спортсмена.

Каждый вид спорта специфичен и имеет свой индивидуальный набор факторов, оказывающих влияние на проявления страха и тревоги у спортсменов. Определенный вид спорта имеет соответствующий доминирующий тип стрессоров.

Таким образом, на проявления страха и тревоги у спортсменов значение имеют личностные и индивидуальные особенности, а также характерные для каждого вида спорта стрессогенные факторы.

Для бегунов более характерен «ровный» тип стиль, «взрывной» может быть у спринтеров.

Метатели и прыгуны более чувствительны к стрессовым факторам из внешней среды. Например, это может быть связано с количеством попыток, их значимости для достижения желаемого результата.

Тяжелоатлеты имеют максимальные отрицательные значения эмоциональной лабильности, так как у них очень высокая соревновательная мотивация, которой присущ яркий, «взрывной» тип.

Таким образом, тревога в спорте возникает в результате нарушении внутреннего психологического комфорта. Это такие переживания сильного беспокойства, которые раньше были безразличны для спортсмена, до определённой данной ситуации. Уровень проявления тревоги и страха во многом зависят от индивидуальных и личных особенностей спортсмена, а также от того вида спорта, в котором он выступает.

Как бороться со стрессом и тревогой в спорте? Помогут самоанализ, воображение и ритуалы

Советы спортивного психолога.

Заведующий лабораторией «Психология спорта» Московского института психоанализа Константин Бочавер стал очередным гостем проекта Smart Volley, организованного Всероссийской федерацией волейбола и Sellout Sport System. Кандидат психологических наук прочитал лекцию на тему «Победа над стрессом и тревогой в спорте», которая будет интересна и болельщикам, и действующим спортсменам.

Константин по ходу карьеры работал в Центре спортивных технологий Минспорта, а также в Центре спортивно-восстановительной медицины и реабилитации при Минздраве. В разные годы он помогал футболистам, борцам, гимнастам, фигуристам и скалолазам, набрав большой опыт работы в ситуациях, когда атлеты испытывали стресс.

Журналист «БИЗНЕС Online» законспектировал двухчасовое выступление спортивного психолога. Дальше – слова Бочавера.

Что такое стресс? Практически все, кто занимается спортом, в той или иной степени с ним сталкивались и каждый определяет его по-своему. Для кого-то это огонь, для кого-то – напряжение, для кого-то – страх. В этом плане мне очень нравится высказывание Майка Тайсона.

Стресс – это любая ситуация, порождающая сильные эмоции и давление. Всё, что нас выбивает из колеи и заставляет реагировать. Например, переход в новую команду, к новому тренеру. Мы должны освоить новые внутренние правила, приспособиться, занять какое-то положение в группе и так далее.

Также стресс можно определить как нашу физиологическую или психологическую реакцию, которая возникает в ответ на внешнее воздействие. Кто-то реагирует тем, что замыкается в себе, кто-то становится гипервозбужденным, кто-то держится, но через пару дней заболевает.

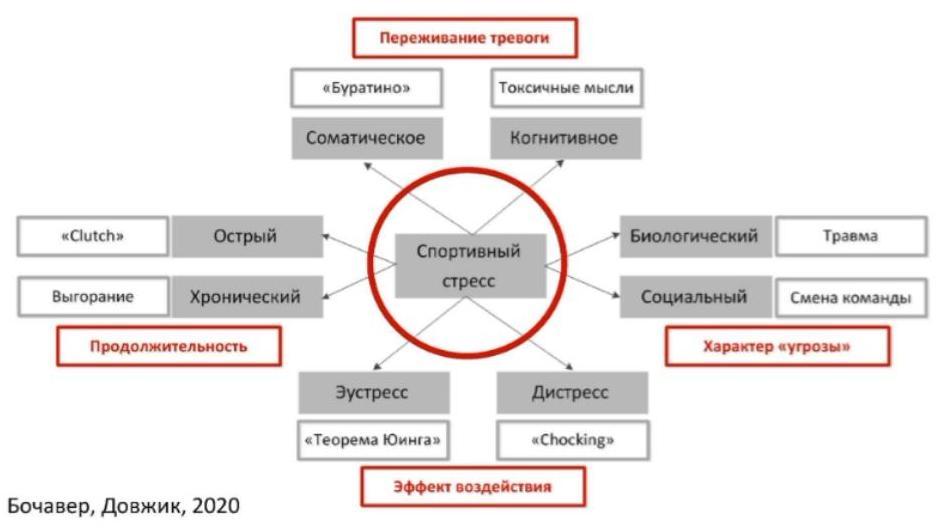

КАКИМ БЫВАЕТ СПОРТИВНЫЙ СТРЕСС?

Чтобы разобраться в этом, мы вместе с моей коллегой Лидией Довжик подготовили схему. Возможно, она поможет разобраться вам и в себе, и в других – тренерах, партнёрах по команде, соперниках, воспитанниках. Первая задача любой самопомощи или психологического тренинга – распознавание того, что чаще всего с вами происходит. Это ключевой момент.

Начнём с самого простого – характера угрозы. Классический биологический стресс – это травма. Мы получаем повреждение, падаем, нам больно, мы не знаем ушиб это или разрыв связки. В этот момент с болью приходит тревога, непонимание, неопределенность, страх, гнев, раздражение.

Дальше – эффект воздействия стресса. Куда более тонкий момент, потому что он связан с вами, с тем насколько вы стрессоустойчивы, насколько у вас большой опыт по преодолению различных трудностей. Любой стресс может действовать и мобилизующе, и угнетающе. Здесь есть два классических примера.

Противоположный эффект – ситуация угнетения, choking. По-русски мы называем это паникой или ступором. Это когда мы настолько сильно волнуемся, переживаем из-за ответственности, что начинает страдать наша координация, замедляется принятие решений, мы допускаем глупые ошибки. Чокингу подвержены даже самые сильные спортсмены. А всё почему? Уровень стресса зашкалил и ушёл в угнетение. Не мобилизует нас, а делает слабее, медленнее и даже глупее.

Но бывает и хронической стресс. Типичный пример – симптом выгорания, когда мы долгое время занимаемся чем-то, что нам не нравится. Мы уже отчаялись получить хороший результат, люди вокруг нас раздражают, мы сомневаемся в собственной эффективности. Это некоторый кризис. Хронический стресс дестабилизирует, плохо влияет и на наш иммунитет, и на другие защитные механизмы.

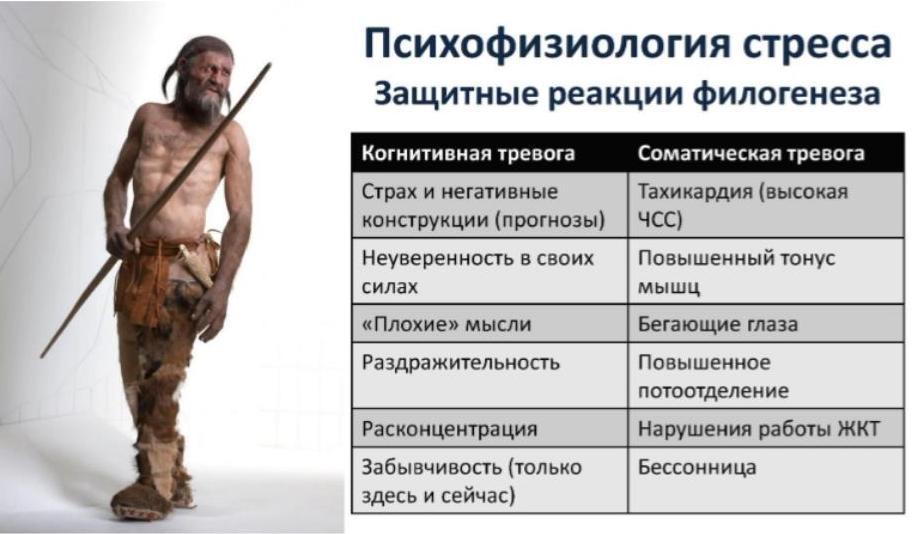

Ключевой момент – переживание тревоги. Признак когнитивной тревоги – это токсичные мысли. У нас в голове страх и негативные конструкции. Мы сомневаемся в себе, недовольны командой, погодой – всем. Есть неуверенность в своих силах: плохо себя чувствую, мало тренировался, много отвлекался, дома что-то не очень – едва ли хорошо сыграю. При когнитивной тревоге даже милые и обычно дружелюбные люди способны быть раздражительными и агрессивными. Зачастую это нормальная реакция на стресс.

«НУЖНО БЫТЬ ЧУТКИМ К СЕБЕ, УМЕТЬ РАСПОЗНАТЬ ИСТОЧНИК ДАВЛЕНИЯ»

У наших далёких предков при угрозе тоже появлялась агрессия, раздражительность, повышалось потоотделение и усиливалась работа выделительной системы, бегали глаза в поисках условного хищника. Все эти реакции сохранились – они не осознанные, они просто есть и они признаны защитить в момент угрозы. Но зачастую эти реакции чрезмерны, потому что сейчас угроза иная – лишь социальный стресс. Сильная соматическая тревога не означает, что вы заболели. Наоборот, организм здоров и готов сражаться. Просто надо извлечь из этого пользу.

Если мы хотим победить тревогу и стресс в спортивной жизни, нужно быть внимательными и чуткими к себе, уметь распознавать, что именно с нами сейчас происходит, какое воздействие мы сейчас испытываем и что же на нас давит.

Во-первых, надо понять когда мы испытываем тревогу и стресс и как именно наше тело и психика на них реагируют. Во-вторых, нужно сопоставить своё состояние перед игрой / выступлением с тем какой мы показали результат.

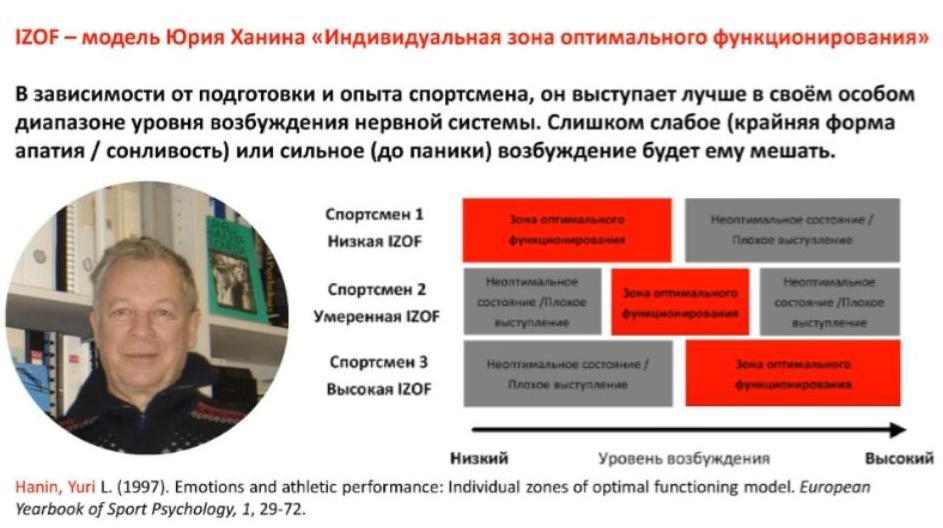

Во всей мировой практике спортивной психологии работают по «модели индивидуальной зоны оптимального функционирования» нашего соотечественника Юрия Ханина, который давно уехал за рубеж.

Если лучшие результаты достигались в состоянии абсолютного покоя, когда мы уверены в себе, тогда не стоит повышать уровень возбуждения интенсивными выкриками, ритуалами, действиями. Нужно оставаться холодным и спокойным.

Бывают обратные ситуации: чем больше мы возбуждены, тем лучше выступаем. Разумеется, тогда нам не надо успокаиваться, медитировать, пребывать в уединении и покое. Наоборот, надо быть максимально активными и общительными.

Возможен вариант баланса. Например, с опытом и годами мы понимаем, что слишком спокойными лучше не быть, но и возбужденными – тоже не вариант. Слишком волнуемся – надо успокоиться. Слишком спокойные – надо сделать интенсивную игровую разминку, повысить возбуждение в нервной системе. Все психологические техники чаще всего работают на компенсацию того процесса, который нам поможет помешать.

Если мы возьмём цитату Светланы Хоркиной и применим к модели Ханина, то это первый вариант. Мы всё прокрутили, подготовили до мельчайших подробностей. Недоспали, не восстановились, есть сонливость, но зато в голове уверенность что всё в порядке. Излишний тонус здесь повредит, а не поможет.

Есть ещё модель Лью Харди. По его мнению, худшая ситуация – когда сильная когнитивная тревога (неуверенность, плохие мысли и настроение) сочетается с сильным возбуждением. Это приводит к катастрофе, справиться с этим практически невозможно.

КАК НАУЧИТЬСЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ?

Mental Toughness (психическая прочность) – самый ходовой в мире термин. В России мы называем это стрессоустойчивость. Можно ли приобрести этот навык? Да, каждый может соорудить свой собственный тренинг.

Расскажу о базовых навыках по версии американского спортивного психолога Джека Лесика.

● Базовые установки. Чего мы хотим? В чём наша мотивация? Какие цели на игру в команде? Какая личная цель на сезон? На самом деле выдающиеся спортсмены в душе романтики и у них есть не только мотивация, но и конкретная мечта, образ желаемого будущего, к которому они стремятся.

● Внутренний диалог. Сколько раз мы ловим себя на плохих мыслях. Что-то не получилось – и про себя говорим: «Всё бессмысленно. Почему я так паршиво играю? Ну, вот опять». Внутренний диалог должен был хорошим и конструктивным.

● Воображение. Если хотим отработать какой-то технический элемент, нужно сначала его детально продумать, мысленно увидеть, потом уже реализовать на практике.

● Соревновательные психологические навыки. Это и контроль эмоций, и отработка концентрации внимания, чтобы не возникало туннельного зрения. Нужно фокусироваться только на том, что нужно.

Также тезисно расскажу о системе АГИМ (ауто-гипно-аудио-моторика), которую предлагает известный психолог Анатолий Алексеев. Ключевые компоненты психологической подготовки очень просты, с их помощью во время старта у вас будет меньше тревоги и стресса.

● Конкретные формулы и установки. Мы задаём их с помощью внутренней речи. Например, чтобы к завершению всей разминки основные мышечные группы обретали совершенно конкретные качества. Например, чтобы волейболист после разминки имел руки пластичные, лёгкие, сильные точные. Ноги – лёгкие, быстрые, сильные, резкие, прыгучие. Тело – упругое, лёгкое, послушное.

● Ощущения, анкетирование своего тела. Обычная разминка перед игрой направлена не только на то чтобы всё растянуть, разогреться, выполнить определенную профилактику травматизма, подготовить тело к игре. Мы никогда не убедим себя, что мы в боевом состоянии, если нам не скажет об этом сам организм – лёгкие, сердце, мышцы и так далее. Поэтому в разминку следует включать анкетирование, диалог со своим телом. «Сердце, всё нормально? Да».

● Воображение. «Нужные качества в мышцах появятся лишь при соблюдении одного важного условия – перед началом разминки полагается сформировать предельно точное мысленное представление о каждом из желаемых качеств. Чем точнее будет такая «картинка», тем лучше».

КАКИЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ РЕГУЛИРОВАТЬ СТРЕСС

Если есть какая-то проблема, которая точно имеет психологическую этиологию и не решается, то лучше пригласить профильного специалиста. У нас есть дефицит спортивных психологов – в своё время многие уехали за границу. Сейчас школа постепенно восстанавливается.

Если у нас всего несколько недель, то желательно сделать свою жизнь размеренной и лишенной стрессов. Стресса итак будет много, нужно снизить его количество. Когда у нас всего день-два до старта, тренировать психологические навыки поздно. Единственное что мы можем сделать – продумать детальный подробный план, защититься от случайных неприятностей: как спим, питаемся, с кем общаемся, когда выключаем телефон, чтобы никто не отвлекал.

Расскажу несколько инструментов, которые помогут регулировать стресс и тревогу.

● Самоанализ. Стрессоустойчивость базируется на чуткости, на понимании себя. Нам нужен детальный анализ стресс-реакций. Когнитивная тревога или соматическая? Какие у нас признаки? Это можно фиксировать в дневнике. Я рекомендую это всем – и профи, и любителям. Это поможет потом провести более глубокий анализ со специалистом.

● Подготовка к стрессу. Если тревога связана соревнованиями, то лучше всего помогают приближенные к соревнованиям тренировки, на которых как можно больше помех – шум, музыка. Если пройдём огонь, воду и медные трубы на тренировках, то на соревнованиях всё не будет так сильно отвлекать и вызывать меньший стресс.

● Чек-лист. В нем может быть подготовка экипировки или звонок любимой бабушке. Создание списка упорядочивает сознание и делает ваше нахождение на соревнованиях более комфортным.

● Обнимашки и другие виды совместной активности сильно помогают почувствовать локоть товарища. Если сильно волнуетесь, попросите родных и близких написать вам открытку с пожеланием. И за час до разминки вы откроете её, почитаете и настроение станет лучше.

● Дыхательные техники. Самый простой способ компенсировать высокий уровень возбуждения. Для этого не надо быть йогом с 20-летним стажем. Надо положить одну ладонь на диафрагму, другую – на верх грудной клетки. Чуть-чуть подышать, потом замедлится и перенести большую часть дыхательного акта на диафрагму. Чтобы верхняя ладонь не двигалась, а нижняя подавалась на вдохе и выдохе. Подышали минуту-две с интервалами.

Иногда я даю задание спортсменам задание закрыть глаза, подышать спокойно одну-две минуты, представляя огонёк свечки. Они должны дышать на него, но при этом не погасить пламя. Уснуть спортсмены не уснут, но расслабятся. Это очень хорошо работает. На самом деле сейчас есть много приложений с разными техниками саморегуляции. Критерий – ваш собственный комфорт.

● Психомышечная релаксация. Это особый вид упражнений на расслабление, в ходе которых чередуется состояние расслабления и напряжения отдельных групп мышц. Можно применять и до, и во время соревнований.

● Контроль фокуса внимания. Этот приём я позаимствовал у формульных гонщиков. Если вы волнуетесь, можете посмотреть на большой палец. И произвольно переносить фокус внимания с пальца на другие точки. Одна-две минуты, вы немного успокоитесь и сможете сконцентрироваться на задаче, которая у вас есть. Например, подготовиться к игре. Можно использовать аналоговые часы. Смотрите на секундную стрелку в течение минуты, затем закрываете глаза и просчитываете минуту сами. От того, убежали вы вперёд или замедлились, можно понять, что сейчас доминирует в нервной системе – возбуждение или торможение.