Формы проведения практических занятий

В учебном процессе используют две формы проведения практических работ:

фронтальная, при которой после изучения на лекции теории все студенты группы выполняют одновременно одну практическую работу или на одинаковом оборудовании; в таком случае имеется единый план и одинаковая последовательность действий для всех студентов группы;

индивидуальная, при которой студенты группы, разделены на группы, выполняющие разные по тематике, содержанию и плану практические работы. К такой форме прибегают при отсутствии надлежащей материальной базы для реализации фронтальной работы студентов.

Обе формы проведения практических занятий имеют преимущества и недостатки. К преимуществам фронтальной формы проведения практических занятий ученые причисляют:

— непосредственная связь с изученным учебным материалом, способствует формированию практических умений и навыков; реализуется принцип систематичности и последовательности;

— благоприятные условия работы преподавателя: фронтальный инструктаж перед работой и в процессе ее выполнения; подготовка учебно-материальной базы, контроль за ходом работы, проверка ее результатов, возможность обсуждения результатов работы группы на текущем или следующем занятии.

К недостаткам фронтальной формы проведения практических работ относят:

— возможность возникновения психологического дискомфорта у студентов, если по каким-то причинам перед практическим занятиям не изучался теоретический материал.

Единственным преимуществом индивидуального практикума является возможность использования сложного современного оборудования, которое вуз имеет в одном экземпляре. Основным недостатком является то, что некоторые практические работы студенты должны выполнять тогда, когда им по тематике этих работ еще не изучался теоретический материал и его нужно изучить самостоятельно.

Фронтальную форму проведения практического занятия можно использовать для работ ознакомительного или познавательного характера. Для более сложных практических работ, требующих значительных затрат времени и использования дорогостоящего оборудования, целесообразно проводить практические работы в форме индивидуального практикума циклического характера, при котором студенты работают на одном и том же оборудовании группами по графику, что позволяет выполнить все запланированные работы, предусмотренные учебной программой.

На практических занятиях студентам следует придерживаться принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить работу, оформить протокол (отчет) и дать интерпретацию результатов. Конечно, при возникновении существенных затруднений в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя.

Оценки, полученные за отдельные практические занятия, преподаватель учитывает при выставлении итоговой оценки по дисциплине. Оценка работы студентов в процессе занятия способствует контролю и активизации учебно-познавательной деятельности.

Каждое занятие целесообразно заканчивать кратким выводом и рекомендациями преподавателя относительно дальнейшей работы. В таком случае практические занятия вместе с лекциями способствуют созданию перспективы в работе студентов.

Значение для практических занятий имеет использование активных методов обучения: неимитационных (дискуссии, экскурсии, выездные занятия), имитационных неигровых (анализ конкретных ситуаций, решение производственных задач, разбор документации, действия по инструкции), имитационных деловых, ролевых игр, игрового проектирования.

Эффективность практического занятия во многом зависит от умения преподавателя владеть вниманием студентов, внедрять элементы состязательности между ними, осуществлять дифференцированный подход при подборе групп для совместной деятельности на практических занятиях, обеспечивать прямое руководство (планирование, специальное конструирование задач, контроль) и опосредованное (влияние на мотивы, установки, цели студента).

Лабораторные занятия

Эффективной формой организации учебного процесса в высшем учебном заведении, которая максимально основывается на самостоятельной работе студентов, является лабораторное занятие.

Лабораторное занятие – форма учебного занятия, при которой студент под руководством преподавателя проводит естественные или имитационные эксперименты или опыты с целью подтверждения отдельных теоретических положений определенной учебной дисциплины, приобретает практические навыки работы с лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, измерительной аппаратурой, методикой экспериментальных исследований.

Перечень тем лабораторных занятий определяется рабочей программой учебной дисциплины. Количество студентов на таких занятиях не превышает половины академической группы.

Приступая к работе в лаборатории, студенту следует знать, что любое несоблюдение расписания занятий и дисциплины будет считаться нарушением его служебных обязанностей. Преподаватель, который впервые встречается со студентами на вводном занятии, должен ознакомить их с общими правилами работы в лаборатории, техникой безопасности, которые они обязаны неукоснительно выполнять.

Разработаны следующие требования к студентам, соблюдение которых имеет значение для воспитания у них ответственного отношения к своим обязанностям:

1)лабораторные занятия проходят в предусмотренное расписанием время. Студенты, которые не явились на лабораторную работу или не допущены к ней из-за плохой подготовки, выполняют работу по дополнительному расписанию за счет личного времени;

2)порядок выполнения лабораторных работ определен графиком, который вывешивают на доске объявлений в лаборатории;

3)студент, опоздавший на занятия, к работе не допускается;

4)в лаборатории необходимо соблюдать тишину. Разговаривать по поводу выполнения работы следует только вполголоса;

5)студенты должны бережно относиться к материальным ценностям лаборатории. В случае неисправности лабораторных установок, измерительной аппаратуры и порчи инструкций к лабораторным работам по вине студентов они несут материальную ответственность;

6)запрещено ходить по лаборатории во время занятий. Выходить из лаборатории можно только с разрешения преподавателя;

7)рабочее место студента в лаборатории должно быть в чистоте и порядке.

Во время выполнения лабораторных работ формируются умения и навыки работы с измерительной аппаратурой, расчета отдельных узлов и процессов. Формируются отдельные технологические умения и навыки, необходимые специалисту в будущей сфере деятельности.

Практическое занятие в вузе: виды, формы, цель и задачи, структура

Чтобы найти престижную работу после вуза, нужно не только слушать умных лекторов, но и ходить на практические занятия. О них и пойдет речь в сегодняшней статье. Читайте и узнаете, какие цели и задачи решают практические занятия в университете и какие их виды и формы существуют.

Не забудьте подписаться на наш информационный канал, чтобы первыми получать свежие новости. И пользуйтесь актуальными акциями и скидками от компании — так ещё выгоднее учиться на отлично.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Практическое занятие в вузе: что это такое

Чем отличаются лекции от практических занятий в вузе? Ответ очевиден — это два разных типа подачи учебного материала, которые дополняют друг друга.

Лекционное занятие — разновидность учебных пар в вузе, во время которых преподаватель даёт информацию в устной форме, а студенты пассивно воспринимают и конспектируют её. На лекциях излагают теоретические вопросы, знакомят учащихся с научными подходами и методами исследований.

Практическое занятие — это форма учебной работы, которая проходит под руководством преподавателя и предполагает активное участие и взаимодействие студентов. Такой тип занятий необходим, чтобы углублять теоретические знания учащихся, переводить их в практические умения и навыки. А также подготавливать студентов к следующему блоку информации.

Лекция & практическое занятие

Зачем нужны практические занятия, неужели недостаточно одних лекций? Давайте узнаем, что по этому поводу говорят учёные.

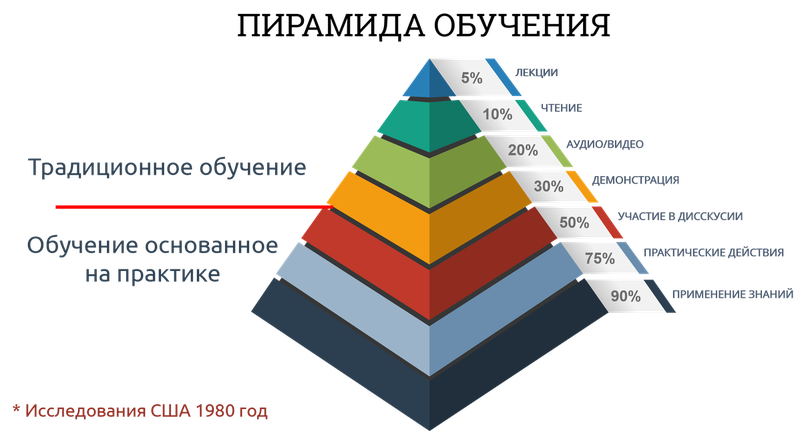

Согласно «Пирамиде обучения», которую начали разрабатывать ещё в 70-х годах XX века, количество усваиваемой информации напрямую зависит от вида образовательного метода.

Так, самые худшие показатели как раз у лекционного формата — всего 10%. Лучший результат у такой формы обучения, где мы помогаем другим людям освоить новые знания — дополнительная ответственность даёт целых 90%. Немного отстают практические занятия — благодаря им можно усвоить даже новый материал на 70%. Поэтому в университетах лекции всегда совмещают с практикой.

Как появилась «Пирамида знаний»? Её разработала Национальная тренинговая лаборатория США. Участники проекта опирались на исследования Эдгара Дейла, американского преподавателя из университета Огайо, который изучал вопросы восприятия лекционного обучения и первым стал применять аудио-визуальные материалы в образовательном процессе.

Виды практических занятий в вузе

Существует множество видов практических занятий. Особенно это касается университетов, которые применяют современные образовательные модели, такие как Liberal Arts, Agile и Scrum, адаптивное обучение и другие подходы.

Итак, какие виды практических занятий чаще всего встречаются в вузах:

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

Формы проведения практических занятий в вузе

Различаются не только виды, но и формы практических занятий в вузе. Особое разнообразие внесла пандемия и тотальный переход на дистанционное обучение. Теперь практические занятия могут проходить в следующих формах:

| По месту проведения | По форме выполнения |

| аудиторные; | индивидуальные; |

| онлайн-занятия (дистанционные); | работа в малых группах; |

| частично аудиторные. | коллективные. |

Преподаватель выбирает вид и форму практического занятия, учитывая сложность учебного материала, общую подготовку студентов и цели обучения. В некоторых вузах учащиеся сами могут принимать активное участие в разработке данного типа занятий.

Цели и задачи практических занятий в вузе

Практическое занятие в вузе любого вида всегда имеет образовательные цели и задачи. Помимо этого, такая форма учебной деятельности позволяет преподавателю увидеть реальный уровень знаний учащихся и скорректировать программу, если это необходимо.

Цель практического занятия в вузе

Какие общие цели стоят перед практическими занятиями в университете:

Задачи практических занятий в вузе

Задачи практических занятий в вузе помогают студентам достичь поставленных целей быстрее и не потерять мотивацию к учёбе, двигаясь маленькими, но эффективными шагами. Среди основных задач можно назвать следующие:

Структура практического занятия в вузе

Каждое практическое задание имеет свою структуру. Как правило, процесс строится по следующей схеме:

Как подготовиться к практическому занятию в вузе

Если на лекции можно просто прийти и послушать новый материал, то практические занятия требуют определённой подготовки. Какие же шаги помогут студенту успешно подготовиться к учебной практике и не ударить лицом в грязь. Инструкция следующая:

Теперь вы точно знаете, для чего нужны практические занятия в университете, как они проходят и какой подготовки требуют. Но если вы не успеваете подготовиться самостоятельно, а, например, к семинару необходимо не только изучить большое количество литературы, но и написать реферат или тезисы для доклада, обращайтесь в наш студенческий сервис. Здесь вам не только помогут выполнить любую письменную работу, но и сделают это качественно и в срок!

«Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь» (Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»). Любительница йоги, спиральной динамики и душевных разговоров 😊

Формы и методы подготовки и проведения практических занятий

Перечень тем практических занятий определяется рабочей учебной программой дисциплины Практическими занятиями называют занятия с решения задач по высшей математике, физике, теоретической механики, нары иснои геометрии и других предметов, выполнение упражнений на построение схем, графиков, диаграмм, выполнению расчетно-графических работ по специальным дисциплинам, выполнение упражнений на чтение, например, аудиюва ния, разговорная речь при изучении мов.

Правильно организованные практические занятия имеют важное воспитательное и практическое значение (реализуют дидактический принцип связи теории с практикой) и ориентированы на решение следующих задач:

— углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы;

— формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности;

— развитие умений наблюдать и объяснять явления, изучаемые;

— развития самостоятельности и т.д.

По дидактической сути практические работы близки к лабораторным работам В некоторых случаях используется термин \»лабораторно-практические работы\» (например, в физике, химии, геодезии и т.д.) Лабораторные и работы (от латти (від лат. labor

При проведении лабораторно-практических занятий количество студентов не может превышать половины академической группы На художественно-творческих специальностях практические занятия по профессиональных учебных дисциплин мо ожуть проводиться с одним, двумя или тремя студентами Психологически важно создать для студентов такие условия деятельности на практических занятиях, которые вызывали у них желание работать творчески Поэтому важ Иво чтобы учебно-вспомогательный персонал, в частности Препараторы и лаборанты, имели профессиональную и педагогическую подготовку Они должны понимать когда, чем и как можно помочь студенту, а при каких обстоятельствах \»помощь \»может нанести только вред Например, если лаборант предоставит в распоряжение студента одну из ранее выполненных схем проведения эксперимента, в то время как преподаватель планировал это одной из задач лабораторно й работы, то это будет не помощь, а по крайней мере бесплодное для студента трата времени Поэтому преподаватель должен постоянно работать над формированием у своих помощников ответственного отношения к организац ее учебной работы студентов в лабораторииів в лабораторії.

Методика подготовки и проведения лабораторно-практических работ охватывает несколько этапов:

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении студентами теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы, техники безопасности ки при работе с электрическими приборами, химическими и взрывчатыми веществами тощ.

Консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории

Предварительный контроль уровня подготовки студентов к выполнению конкретной работы (получение так называемого \»допуска\» к выполнению работы)

Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно обозначенной учебной программой тематики

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы и оформление индивидуального отчета

Контроль и оценка преподавателем результатов работы студентов

В практике высших учебных заведений сформировались различные подходы к методике проведения лабораторных занятий:

1 По месту лабораторных работ в структуре учебной дисциплины: выполнение лабораторных работ или тематического лабораторного практикума после теоретического курса (последовательный метод);

2 За организационными особенностями: фронтальные лабораторные работы (когда все студенты выполняют одно и то же задание на одном оборудовании) и групповые лабораторные работы (когда студенты разделены на пидгр рупы из 2-4 человек, которые выполняют различные по тематике, планом и содержанием работы).

Фронтальные и групповые формы лабораторно-практических занятий имеют свои недостатки и преимущества, которые следует учитывать К преимуществам фронтальных лабораторных работ можно отнести:

— непосредственная связь с изучаемым, и усваивается одновременно всеми студентами;

— реализацию принципов систематичности и последовательности;

— благоприятные условия для преподавателя: устный инструктаж перед началом работы и в процессе ее выполнения, подготовка типового оборудования, достаточно легкий контроль за выполнением студентами лабораторной работы т и ее результатам.

Обсуждение результатов, которое осуществляется на данном или следующем занятии, позволяет их обобщить в процессе коллективного обсуждения, выявить типичные ошибки студентов и осуществить их коррекцию

Однако при фронтальных лабораторных работах чаще используется достаточно простое оборудование: 25-30 однотипных комплектов оборудования, и поэтому для проведения более сложных экспериментальных опыт ний целесообразно организовывать индивидуально-групповые работы с использованием более сложного, современного оборудования Они имеют разное дидактическое направления и требуют разного уровня самостоятельности студен тов Ученые-методисты ВИ Мокин, ВО Папьев, ОВ Мокин предлагают использовать такие разновидности лабораторных работ какобіт як:

1 Ознакомительные лабораторно-практические работы, предусматривающие формирование умений и навыков пользования приборами, устройствами, необходимых для выполнения профессиональных задач

2 Подтверждающие лабораторно-практические работы, выполнение которых имеет целью подтверждения правильности полученных теоретических знаний

3 частично-поисковые лабораторно-практические занятия, стимулирующие самостоятельность и творческое мышление студентов В инструкциях и методических рекомендациях к таким работам определяется тема, цель, задачи общий план исследований и ориентированный перечень вопросов, на которые следует найти ответы Студенты самостоятельно детализируют план исследования и выбирают траекторию движения для достижения цели исследованияння.

4 Опытные практические работы имеют только цель исследования, все остальные этапы работы студенты планируют самостоятельно Такой вид лабораторных работ требует больших временных затрат, высокой интеллектуальной напряжения и и предусматривает соответствующее оценкеня.

17. Инновационные формы и методы обучения и их педагогическая ценность.

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения.

Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний являются активные методы обучения. Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед обучением были поставлены задачи не только усвоения студентами знаний и формирования профессиональных умений и навыков, но и развития творческих и коммуникативных способностей личности, формирования личностного подхода к возникающей проблеме.

Так, непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с применением приемов и методов, получивших обобщенное название «активные методы обучения».

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед занятием. И активные методы обучения являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность.

Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения с использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику неимитационных методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную деятельность.

1. Лекции нетрадиционной формы проведения

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для ответа на не проблемный вопрос существует правило, которое нужно знать.

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.

Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения.

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки зрения и т. п.

Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. При представлении двух источников информации задача студентов – сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать свою.

4. Лекция с заранее запланированными ошибками

Эта форма проведения лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию.

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты и их не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы преподавателя над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства.

Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10–15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов.

Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.

Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2–3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3–5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.

В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения осуществляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.

8. Лекция с разбором конкретных ситуаций

Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения.

II. Метод «круглого стола»

Эта группа методов включает в себя: различные виды семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих форму деятельности научных работников.

1. Учебные семинары

Междисциплинарный семинар. На занятие выносится тема, которую необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, научно-техническом, юридическом, нравственном и психологическом. На него также могут быть приглашены специалисты соответствующих профессий и педагоги данных дисциплин. Между студентами распределяются задания для подготовки сообщений по теме. Метод междисциплинарного семинара позволяет расширить кругозор студентов, приучает к комплексной оценке проблем, видеть межпредметные связи.

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. Накануне студенты получают задание отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет выявить уровень знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес к изучаемому разделу учебного курса.

Тематический семинар. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара студентам дается задание – выделить существенные стороны темы, или же преподаватель может это сделать сам в том случае, когда студенты затрудняются, проследить их связь с практикой общественной или трудовой деятельности. Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы.

Ориентационный семинар. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты известных тем или способов решения уже поставленных и изученных проблем, опубликованные официально материалы, указы, директивы и т. п. Например, закон об образовании Республики Казахстан, студентам предлагается высказать свои соображения, свое мнение, свою точку зрения по данной теме, возможные варианты исполнения данного закона. Метод ориентационных семинаров помогает подготовить студентов к активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или проблемы.

Системный семинар. Проводятся для более глубокого знакомства с разными проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемая тема. Например: «Система управления и воспитания трудовой и социальной активности».

Метод системных семинаров раздвигает границы знаний студентов, не позволяет замкнуться в узком кругу темы или учебного курса, помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению различных сторон общественно-экономической жизни.

2. Учебные дискуссии

Они могут проводиться:

– по материалам лекций;

– по итогам практических занятий;

– по проблемам, предложенным самими студентами или преподавателем, если студенты затрудняются;

– по событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности;

– по публикациям в печати.

Метод учебной дискуссии улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем новой информации, вырабатывает умения спорить, доказывать свое мнение, точку зрения и прислушиваться к мнению других.

3. Учебные встречи за «круглым столом»

При использовании данного метода можно приглашать различных специалистов, занимающихся изучением рассматриваемой проблемы или работающих по изучаемой студентами теме. Это могут быть ученые, экономисты, деятели искусства, представители общественных организаций, государственных органов и т. п.

Перед такой встречей преподаватель предлагает студентам выдвинуть интересующую их по данной теме проблему и сформулировать вопросы для их обсуждения. Если студенты затрудняются, то преподаватель может предложить ряд проблем и вместе со студентами выбрать более интересную для них. Выбранные вопросы передаются приглашенному специалисту «круглого стола» для подготовки к выступлению и ответам. Одновременно на «круглый стол» могут быть приглашены несколько специалистов, занимающихся исследованием данной проблемы. Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и заинтересованно, необходимо настроить слушателей на обмен мнениями и поддерживать атмосферу свободного обсуждения.

При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную практику формулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды.

Коллективная форма взаимодействия и общения учит студентов формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести спор. Совместная работа требует не только индивидуальной ответственности и самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, требовательности, взаимной ответственности и дисциплины. На таких семинарах формируются предметные и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста.

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в ней существует жесткая зависимость деятельности конкретного студента от сокурсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; происходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются навыки самоуправления.

Имеются различные формы организации и проведения данного вида занятий, такие как пресс-конференция, интеллектуальный футбол, «поле чудес», «лото», «морской бой», «ромашка» и т. д.

Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки студентов к профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные методы обучения в вузе.

К таким методам относится проблемное обучение, предусматривающее формирование навыков для решения проблемных задач, которые не имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку умений применять обретенные знания на практике.

Также инновационные методы обучения предусматривают интерактивное обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации.

Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. Он используется для работы в малых группах. Этот метод ставит своей задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и разрешать конфликты в процессе совместной работы.

Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в вузе предусматривают и метод, приоритетом которого являются нравственные ценности. Он способствует формированию индивидуальных нравственных установок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышления, умения представлять и отстаивать собственное мнение.

Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который является не только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов.