Формы зубочелюстных аномалий по пономаревой

Вопросами изучения этиологии, патогенеза методов лечения и профилактики зубочелюстных аномалий занимаются ортодонты. В то же время детский стоматолог, в силу инициативной формы своей работы проводя периодическое исследование зубочелюстной системы ребенка, состояния твердых тканей зуба, пародонта, слизистой оболочки рта, прикуса, других заболеваний, сталкивается с данной патологией.

Клинические признаки правильного прикуса

Понятие «норма» в медицине определяет условно принятое обозначение правила, относящегося к какому-нибудь признаку. Прикус — соотношение зубных рядов (зубов) при их смыкании с наибольшим количеством контактов. Следовательно норма прикуса — это понятие о правильном положении зубов, форме зубных рядов и соотношение челюстей, соответственно виду прикуса и периоду его развития до полного формирования постоянного прикуса.

Определение нормы формирующегося временного прикуса в первом периоде связано с процессом прорезывания временных первых, вторых моляров, клыков. Показателем являются симметричность и последовательность прорезывания. Наличие физиологических диастем и трем на обеих челюстях между боковыми резцами и клыками, клыками и премолярами на нижней челюсти следует рассматривать как норму временного прикуса.

Норма второго периода сменного прикуса характеризуется последовательностью и симметричностью прорезывания первых и вторых премоляров, затем постоянных клыков. В периоде формирования временного прикуса нередко определяются симптомы диспропорции роста как свидетельство неравномерности созревания органов и тканей зубочелюстной системы и их функций, что проявляется в виде признаков формирующихся аномалий прикуса. Такие симптомы, однако, могут быть определены, как проходящие, но, учитывая многообразие различных причинных факторов проявления симптомов, их можно рассматривать и как начало патологии.

В периоде постоянного прикуса незначительные отклонения в положении зубов, их величине и форме, изменения формы зубных рядов и соотношения челюстей в сагиттальном и вертикальном направлениях в пределах нормы следует рассматривать как признак законченного индивидуального развития прикуса.

Различные факторы проявления зубочелюстных аномалий

В возникновении зубо-челюстно-лицевых аномалий большое значение имеет генетическая обусловленность, которая определяется на основе генеалогического анализа по трем вариантам:

прямое наследование признаков (диастема, адентия, изменение числа и формы зубов);

передача по наследству несоответствия размеров челюстных костей (истинная прогнатия / прогения);

передача по наследству несоответствия размеров челюстей и зубов (тесное / редкое расположение зубов);

В отличие от генетически обусловленных аномалий врожденные аномалии связаны с глубокими нарушениями в эмбриональном периоде. К ним относятся: пороки развития зубов, челюстей или системные аномалии в челюстно-лицевой области.

Также существует большое количество приобретенных зубочелюстных аномалий, ибо их возникновение зависит от различных вредных воздействий в периодах формирования временного, сменного и постоянного прикуса.

Неправильное сосание

Эта функция занимает особое место на первом году жизни ребенка, т.к. благодаря ей не только осуществляется процесс питания ребенка, но так же происходит процесс правильного формирования прикуса ребенка и установление зубных рядов в нейтральном положении.

Нарушение функции сосания заключается в следующем:

нарушение ритма и процесса естественного вскармливания;

недостаточное всасывание молока, неравномерное проглатывание;

употребление соски, пустышки, не связанное с приемом пищи;

сохранение сосательной активности после 10 месяцев жизни;

замедленное перемещение челюстей при процессе сосания;

Неправильное глотание

Неправильное глотание, а также привычка давить языком на зубы являются важными этиологическими факторами в развитии зубочелюстных аномалий.

В норме процесс глотания претерпевает определенные изменения от рождения до установления прикуса. Ребенок рождается с хорошо развитым рефлексом глотания и достаточной активностью языка, особенно его кончика. В покое язык свободно располагается между десневыми валиками и преимущественно бывает вытянут вперед, что обеспечивает его готовность к работе.

Но с появлением первых временных зубов возникает перестройка процесса глотания. При нормальном (соматическом) способе глотания губы спокойно сложены, зубы сжаты, кончик языка упирается в передний участок твердого неба за верхними резцами. При неправильном способе глотания зубы не сжаты и кончик языка контактирует для с нижней губой при сокращении подбородочной мышцы, а иногда и других мимических мышц, что отражается на конфигурации лица: заметна протрузия губ, сморщивание лба, закрывание глаз и вытягивание шеи.

Неправильная функция глотания ведет к значительным изменениям в челюстно-лицевой области. Чаще других возникают такие отклонения, как сужение зубных рядов, уплотнение фронтального участка зубной дуги нижней челюсти, открытый прикус.

Нарушение функции дыхания

Нарушение функции жевания

Вредные привычки

К ним в стоматологии относят зафиксированные двигательные реакции, не имеющие физиологически приспособительного значения: сокращения мышц околоротовой области, языка, движения нижней челюсти, сосание и прикусывание пальцев, языка, губ и различных предметов, неправильно протекающие функции жевания, дыхания, глотания, речи, неправильное положение тела (неправильная осанка, неправильное положение челюсти или языка в покое).

Различные предрасполагающие факторы развития аномального прикуса

аномалии уздечек верхней губы, нижней губы и языка;

аномалии строения преддверия полости рта;

нарушение физиологической стираемости временных зубов;

нарушение сроков и последовательности прорезывания временных зубов и их смены;

заболевания твердых тканей зубов и их осложнения;

ранняя потеря временных и постоянных зубов.

Клинические проявления зубочелюстных аномалий

Аномалии периода формирования временного прикуса

На первом году жизни могут быть установлены врожденные аномалии или пороки развития органов челюстно-лицевой области и системные аномалии мягких тканей и костей лица (расщелины губы, альвеолярного отростка, неба, значительные деформации челюстных костей, характеризующие врожденные уродства). В периоде формирования временного прикуса до полного прорезывания 20 временных зубов зубочелюстные аномалии проявляются как отклонения от нормального развития, так как о прикусе, т.е. определенном взаимоотношении зубных рядов, можно судить лишь после его окончательного сформирования.

На первом году жизни определяются следующие морфологические отклонения:

аномалии прикрепления уздечек языка;

нарушение последовательности и парности прорезывания зубов;

аномалии количества, величины, формы и положения временных зубов;

несоответствие размеров челюстей;

изменение формы челюстей;

изменение кривизны десневых валиков в разных направлениях;

неправильное положение языка в покое и при глотании;

различные вредные привычки;

К признакам отклонения в физиологическом развитии зубов и челюстей у ребенка в возрасте старше 1 года добавляются так же:

изменения цвета зубов

сохранение активности сосания

вялое формирование функции жевания

кончик языка упирается при глотании в напряженные губы

Типы развитых аномалий и деформаций сформировавшегося или формирующегося прикуса

Прогнатия

Прогнатия характеризуется выдвинутым положением верхней челюсти. Вследствие дистального сдвига нижней челюсти или выдвижения верхней вперед имеет место нарушение смыкания как передних, так и боковых зубов. При этом верхние зубы выдвигают вперед верхнюю губу, а нижняя же попадает под верхние зубы. Все это в целом отражается на внешнем виде и функции жевания и речи.

Прогения

При прогеническом соотношении зубных рядов наблюдается выдвижение вперед нижней челюсти, вследствие чего нижние зубы перекрывают одноименные верхние. При значительном проявлении данной аномалии откусывание пищи резцами становится невозможной и их роль переносится на боковые зубы. При данной патологии резко изменен внешний вид больного и нарушены речь и жевание.

Глубокий прикус

Глубокий прикус характеризуется большим перекрытием передними зубами верхней челюсти передних зубов нижней челюсти при отсутствии режущебугоркового контакта. Режущие края нижних зубов могут касаться шейки верхних. Иногда контакт отсутствует и зубы касаются десны, повреждая ее. Стоматологу следует различать глубокий прикус и глубокое перекрытие, являющееся анатомическим вариантом ортогнатического прикуса. При нем верхние передние зубы перекрывают нижние более чем на 1/3 треть высоты своих коронок, но режущебугорковый контакт сохраняется.

Открытый прикус

При этом виде прикуса отсутствует смыкание передних зубов, а иногда и премоляров и в контакт вступают лишь моляры. Одновременно имеются глубокие функциональные нарушения. Отсутствие контактов между передними зубами заставляет больного откусывать пищу премолярами или молярами. Сокращение полезной жевательной площади затрудняет и разжевывание пищи. В растирании пищи значительное участие принимает язык, который увеличивается в размерах. Речь больного нарушается, как и внешний вид.

Перекрестный прикус

Под перекрестным прикусом понимают соотношение зубных рядов, при котором щечные бугорки нижних боковых жевательных зубов расположены кнаружи от одноименных верхних. Передние зубы смыкаются правильно.

Классификация зубочелюстных аномалий

Для определения сформированных зубочелюстных аномалий предложено много различных классификаций. Но наиболее подходящими для использования детскими стоматологами являются следующие.

Неправильное положение зубов и изменения формы зубных рядов удобно определять по классификации, предложенной Д. А. Калвелисом. Аномальное положение отдельных зубов, выражающееся в различных наклонах, поворотах, перемещении в зубном ряду по отношению к трем перпендикулярным плоскостям:

вестибулярное или оральное (передне-заднее направление);

мезиальное или дистальное смещение;

неправильное положение зубов по отношению к горизонтальной плоскости

повороты зубов вокруг продольной оси

скученное положение зубов, выражающееся в различных наклонах, поворотах, перемещения, наложениях

Для детальной оценки тесного положения зубов во фронтальном участке при правильном положении зубного ряда может быть рекомендовано четыре степени тяжести.

Степень I.

Равномерно выраженное тесное положение зубов во фронтальном участке при правильном положении зубного ряда.

Степень II.

Преобладание неправильного положения одного постоянного резца с поворотом по оси, налеганием на рядом стоящий зуб или наклоном в оральном или вестибулярном направлении.

Степень III.

Характеризуется двумя признаками: неправильным положением зубов и изменением формы зубного ряда и альвеолярного отростка во фронтальном участке с вытеснением из зубного ряда одного или двух зубов, и изменением положения зубов, обусловленным их поворотами по оси, наклонами, значительным налеганием друг на друга и перемещением в оральном или вестибулярном направлении.

Степень IV.

Характеризуется вытеснением из зубного ряда двух и более зубов в сочетании со значительным уплощением фронтального участка зубного ряда нижней челюсти. При этом определяется недостаточность апикального базиса и значительный оральный наклон коронок зубов над уровнем базальной дуги (т.е. в области перехода альвеолярного отростка в базальную дугу).

Методы комплексной профилактики аномалий прикуса.

Профилактика аномалий прикуса проводятся в различные периоды детского и юношеского возраста, включая внутриутробное развитие.

От рождения до 6 месяцев.

От 6 месяцев до 3 лет (Период временного прикуса).

От 3 лет до 6 лет (Период сформированного временного прикуса и начало формирования смешанного).

От 6 до 9 лет (Первый период смешанного прикуса).

От 9 до 12 лет (Второй период смешанного прикуса, начало формирования постоянного прикуса).

От 12 до 15 лет (Период формирования постоянного прикуса).

Для каждого периода характерны свои методы профилактики.

Нормализация жизни матери, нормальное питание, условия труда и. т. д.

Профилактика травматизма при рождении ребенка.

Характер вскармливания ребенка.

Санация полости рта. Причем нужно отдавать предпочтение нестирающимся пломбировочным материалам. И если у ребенка есть потеря зубов, то нужно изготавливать профилактические протезы.

Купирование вредных привычек осознанных и неосознанных.

Операции на уздечке языка проводятся:

1. При рождении — ребенок не может полноценно питаться молоком.

2. В 3 года — при нарушении речи.

3. В 7 лет — при аномальном положении и прорезывании нижних резцов.

4. После 7 лет — в плане профилактики заболеваний пародонта нижних зубов. ( Такое вмешательство так же обусловлено тем, что короткая уздечка верхней и нижней губы провоцирует образование мезиального, открытого или дистального прикуса).

Углубление преддверия полости рта (проводится в 8-9 лет).

Устранение макроплазии (проводится в 8-9 лет).

Удаление временных зубов, оставшихся после прорезывания постоянных.

Серийное и последовательное удаление зубов (по методу Котец).

Особое место в профилактике развития аномального прикуса занимает лечебная физкультура. Ее основными задачами являются:

Купирование вредных привычек.

Нормализация функционирования зубочелюстной системы.

Ослабление гиперактивных мышц.

Усиление слабых мышц.

Примерный комплекс ЛФК для детей с дистальным прикусом.

Часть I.

1. Зубки на зубки, заборчиком.

2. Закусить нижними зубами верхнюю губу.

3. Из положения (1) выдвигать нижнюю челюсть с частотой 1 раз в секунду.

4. Из положения (1) выдвигать нижнюю челюсть на 15, 20, 40, более секунд.

5. При запрокинутом подбородке доставать кончиком языка до кончика носа, для усиления активности мышц выдвигателей, купирования вредных привычек, выдвижение нижней челюсти вперед в более правильное положение.

Часть II. ( Комплекс усиление активности круговой мышцы рта ).

1. Упражнения с глотком воды, применяется и при нормализации функции дыхания у ребенка. Набирается глоток воды и как можно дольше не проглатывается.

2. Удерживать губами линейку, эквилибратор, и. т.д.

Часть III. ( Общеукрепляющая терапия ).

1. Дозированная нагрузка, она предполагает использование морковки или другого овоща, который режется на пласты 1мм, через 3 дня: 1.5 мм и.т.д. И по мере адаптации пародонта к нагрузке увеличивается размер этого слоя.

2. Передними зубами закусывается эластический круг, и происходит тренировка пародонта.

Аномалии развития зубов: причины, симптомы и лечение

Аномалии развития зубов — отклонения зубочелюстной системы от нормы, проявляющиеся морфологическими, структурными, функциональными недостатками. К таким патологиям относят изменение численности, размеров, формы сегментов, их положения в ряду, нарушение срока прорезывания, т. д. Пороки могут сопровождаться искажением речи, дефектами прикуса, эстетическими проблемами устранить которые помогут врачи клиники семейной стоматологии в Москве.

Описание и причины появления заболевания

Патологии подвержены как дети, так и взрослые. В зависимости от этиологических причин различают приобретенные и врожденные аномалии развития зубов. Первые появляются в течении жизни вследствие различных внешних и внутренних факторов, воздействующих на зубочелюстную систему. Врожденные формируются из-за наличия неблагоприятной наследственности, или нарушения эмбрионального развития плода.

Спровоцировать аномалии развития зубов у детей могут различные факторы: алкоголь, наркотики, применяемые будущей матерью до и во время беременности, несбалансированное питание, резкая смена климата, радиация, недостаток фтора, кальция, др.

Симптомы аномалии зубов

Клиническая картина дефектов развития сегментов зависит от вида и степени патологии. Аномалии развития могут быть незначительными (малозаметные) или выраженными. Различают несколько типов нарушений:

Виды аномалии зубов

| Вид | Характеристика |

|---|---|

| Патология размера | Макродентия. Коронка значительно увеличена. Аномалия развития связана со слиянием нескольких зачатков в один вследствие гормонального дисбаланса. Дефектные единицы чаще дислоцируются в верхнем ряду зоны улыбки. Микродентия. Чрезмерно мелкие единицы. Патогенез связывают с генетической предрасположенностью. Нарушение касается резцов, в основном верхних. |

| Аномалии строения зубов | Гиперплазия. На коронке образуются «жемчужины» — образования из эмали разной формы 1,5 — 3,5 мм в диаметре. Капельки чаще локализуются около шейки сегмента, либо в зоне бифуркации корня.Дисплазия. Поверхность единицы неоднородная, местами истончена, присутствуют серые пятна. На резцах имеется много зазубрин. Возможно появление сколов, повышения чувствительности.Гипоплазия. Эмалевый слой резко истончен, иногда отсутствует (аплазия). Приводит к преждевременному развитию воспалительных заболеваний твердых тканей (кариес, пульпит).Несовершенный дентиногенез. Единицы янтарного цвета, опалесцируют. Эмаль и дентин хрупкие, подвержены истиранию и разрушению.Недостаточный амелогенез. Проявляется истончением эмали, появлением коричневых пятен, гиперестезией к стрессорным факторам. |

| Дефект формы | Шиповидные (в виде шипа или шила). Сегменты широкие у основания резко сужаются к периферии. Возможно сочетание с микродентией. Поверхность неровная, пятнистая. Патология характерна для сегментов зоны улыбки. Бочкообразные (зубы Гетчинсона). Шейка утолщена, режущая поверхность имеет выемку в центре которой отсутствует эмалевый слой. Коренные сегменты, имеющие укороченную поверхность и гипоплазию эмали, др. |

| Нарушение роста | Аномалии роста зубов связывают с их анормальным пространственным расположением: вестибулярное смещение (кнаружи); оральное (внутрь);высокая или низкая локализация; трема, диастема (щели между единицами); тортоаномалия (поворот сегмента вокруг оси); скученность; транспозиция (смена места). |

| Патология численности | Сверхкомплектные (гипердентия). Лишние единицы. Гиподентия (недостаточное количество). Адентия (полное отсутствие единиц во рту). |

| Нарушение прорезывания | Ретенция (задержка единицы в челюсти или альвеолярном отростке). Позднее прорезывание резцов. Нарушение прорезывания парных сегментов. Преждевременное прорезывание. |

| Аномалии корней зубов | Характеризуются изменением количества корней (в меньшую или большую сторону), их искривлением |

К общим симптомам, встречающимся при большинстве аномалий развития являются: дискомфорт во рту (иногда болезненность), проблемы с пережевыванием пищи, дефекты речи. Такие патологии часто сопровождаются другими генетическими пороками (расщепление неба, губы, т. д.).

Виды и классификация аномалий прикуса

Прикус — положение сегментов в момент плотного смыкания челюстных костей. Окклюзия оценивается по 3 плоскостям:

Неправильный прикус может быть 2 видов: скелетный и зубной. В первом случае причиной патологического смыкания элементов является нестандартный размер челюстей или их положение во рту. Зубной аномальный прикус формируется вследствие зубных дефектов (численность, размер, форма, др.).

Классификация аномалий прикуса зубов:

Возможные последствия

Неправильное развитие зубов и аномальный прикус становятся причиной неравномерного распределения жевательной нагрузки. Это приводит к развитию различных осложнений:

При отклонениях прикуса возникают проблемы с проведением гигиены ротовой полости, нарушается микроциркуляция в околозубных тканях. В конечном итоге нарушается клеточное питание, газообмен, обмен веществ. Комплекс патологических процессов приводит к раннему разрушению дентина, околозубных связок и выпадению зубов. Предотвратить неблагоприятные последствия поможет своевременное обращение к врачу. В Москве исправление прикуса челюсти проводит Центр эстетической стоматологии у метро Отрадное.

Методы коррекции и лечения аномалий

Лечение зависит от клинической ситуации, и определяется врачом после комплексного стоматологического обследования. Коррекция аномалий развития зубов может включать:

Аномалии прикуса чаще всего исправляют несъемными ортодонтическими конструкциями (брекеты, элайнеры) у взрослых. Детям устанавливают преимущественно съемные аппараты.

СТОМАТОЛОГИЯ

ДЛЯ ВСЕХ

№4, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Ортопедическая стоматология

Метод снятия слепков с челюстей «блоком» без применения стандартных или индивидуальных ложек.

Ю.И. Климашин, А.Ю. Климашин

Применение иммунокорригирующих препаратов у пациентов, пользующихся съемными зубными протезами.

Е.Г. Пан, А.Н. Емельяненко

Лучшие стоматологические клиники Обучающий стоматологический центр «Сателлит-Планмека»

Терапевтическая стоматология

Изучение степени краевого прилегания герметиков к дентину корневых каналов и гуттаперчевым штифтам при эндодонтическом лечении. Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин, Л.С. Нехорошева

Опыт применения препарата «Кандид» при лечении кандидоза слизистой оболочки полости рта. И.М. Рабинович, О.Ф. Рабинович, Л.Н. Герчиков, М.Н. Моисеева

Изучение влияния условий полимеризации ормокера на его прочность. А.Г. Ервандян, Р.А. Аветисян

Нарушения функциональной активности тромбоцитов у больных хроническим генерализованным пародонтитом при сочетании с заболеваниями гастродуоденальной

области. В.Ю. Широков

Токсичность композитов светового отверждения. Д.Ю. Ананикян

Влияние детоксикационной терапии с использованием «Энтеросгеля» на длительность ремиссии хронического генерализованного пародонтита, при назначении его в сочетании с иммунокорректором «Имудоном».

Ю.М. Максимовский, М.А. Саркисян, Е.В. Володина

Организация и экономика в стоматологии Экономическая деятельность стоматологической поликлиники в рыночных условиях. Л.Г. Дейнеко Клинико-организационные формы оказания терапевтической стоматологической помощи населению крупного города на современном этапе. Гринин В.М., Полозова И.Г.

Оптимальные направления в решении проблем преемственности в деятельности специалистов стоматологического профиля. С.А. Заславский, Р.С. Заславский

Безопасность и качество

Система сертификации средств гигиены полости рта в России. Э.Б. Сахарова

Ортодонтия

СОБЫТИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ МИРЕ СтАР и Бленд-а-мед: 10 лет сотрудничества

Об итогах 32-ой Международной выставки «Эксподентал» в Милане (Италия)

Морское путешествие Купрал-Депофореза — новые результаты, новые импульсы стоматологии. И.В. Павленко

Чемпионат по обезболиванию и оказанию неотложной помощи в амбулаторной стоматологической практике

Современный анализ классификаций

зубочелюстно-лицевых

АНОМАЛИИ, планирования комплексного лечения и прогнозирования его результатов

Ф.Я. Хорошилкина, д.м.н., профессор Кафедра ортодонтии и детского протезирования МГМСУ (зав. — член-корр. РАМН, проф. Л.С. Персии) |

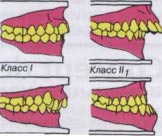

Основная его заслуга состояла в анализе нарушений смыкания боковых зубов. За норму принял смыкание мезиально-щечного бугра первых постоянных моляров верхней челюсти с межбугровой щечной фиссурой первых постоянных моляров нижней челюсти. Верхние моляры находятся на неподвижной челюсти, в связи с этим, по мнению Е. Энгля, они занимают более правильное положение, чем моляры нижней челюсти, расположенные на подвижной челюсти. По этому признаку он распределил аномалии прикуса на три основных класса:

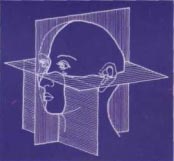

Рис. 1. Классификация Энгля |  Рис. 2. Срединносагитталь-ная, горизонтальная и вертикальные плоскости для определения аномалий положения зубов, формы и размеров зубных рядов и аномалий прикуса (P. W. Simon) |

Ill класс — нарушенное смыкание боковых зубов в связи с более передним положением первых постоянных моляров нижней челюсти по отношению к верхним.

Классификация Е. Энгля морфологическая, благодаря ее простоте она стала господствующей. Учет признака смыкания первых постоянных моляров верхней и нижней челюстей сохраняется во всех последующих современных классификациях.

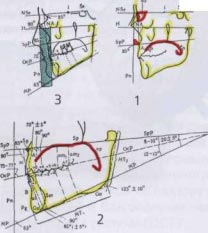

Рис. 3. Метод анализа боковых телерентгенограмм головы (A.M. Schwarz): 1 — краниометрия — определение углов: F, Н, I; 2 — гнатометрия — определение угло вых и линейных раз меров и соотношений последних; 3 — профилометрия — определение расположения профиля мягких тканей лица в биометрическом поле Дрейфуса. Все предложенные до настоящего времени классификации можно условно подразделить на морфологические, этиопатогенетические, функциональные и эстетические. Однако некоторые из них комплексные. Распределение зубочелюстных аномалий только по этиологическому признаку (Канторович, 1932) не нашло широкого признания, так как установить этиологию важно, но не всегда возможно. Н.И. Агапов принял за основу классификацию Энгля и дополнил ее оценкой функциональных нарушений. Сведения о функциональных нарушениях углублены А.Я. Катцем в 1939 г., предложившим понятия «функциональная норма зубных рядов» и «функциональная патология». В классификации он тоже использовал 3 класса по Энглю, но объяснил нарушения прикуса с позиции их морфологического и функционального единства в динамике, что способствовало в нашей стране развитию функциональной диагностики. В.Ю. Курляндский в 1957 г. подчеркнул взаимосвязь формы и функции. По его мнению, достаточно охарактеризовать аномалию на основании одного из названных факторов. Отличительной особенностью его классификации зубочелюстных аномалий является объяснение аномалий прикуса недоразвитием одной, обеих челюстей или чрезмерным развитием, а также сочетанием патологии с нормальным развитием. В классификации Д.А. Калвелиса (1957 г.) выделены и более подробно охарактеризованы аномалии положения зубов, наиболее часто встречающиеся в практической работе. Уделено внимание этиологии зубочелюстных аномалий. Л.В. Ильина-Марпосян предложила в 1967 г. классификацию аномалий прикуса в трех взаимно перпендикулярных направлениях, основанную на учете наличия или отсутствия смещений нижней челюсти при «привычной» окклюзии. Она выделила также сочетанные аномалии. Функциональная характеристика зубочелюстных аномалий была дополнена автором признаком смещения нижней челюсти, что важно для диагностики, выбора методов лечения и определения их прогноза. В клинико-морфологической классификации Х.А. Каламкарова (1972 г.) суммированы основные положения ранее предложенных классификаций, но не выделены аномалии зубного ряда, что обедняет характеристику зубоальвеолярных форм нарушений. По этиологическому признаку рассмотрены лишь врожденные пороки развития. Системный подход к зубочелюстным аномалиям позволил Ю.М. Малыгину (1982 г.) подчеркнуть, что аномалии прикуса бывают зубоальвеолярными, гнатическими и сочетанной формы. Зубоальвеолярная и базальная дуги каждой челюсти могут занимать различную позицию, что определяет вид прикуса, то есть пространственное положение зубных рядов. Позиция представляет собой суммарный результат, обусловленный размером и положением названных структур. Определение вида аномального прикуса — это симптоматический диагноз. Далее, по мнению автора, необходимо выявить этиологические, патогнатические, морфологические; функциональные и эстетические факторы, которые обусловили данный вид патологии. Для установления дифференциального диагноза изучают: позицию верхних и нижних зубов, зубных рядов, альвеолярных дуг, челюстей относительно друг друга и основания соответствующей челюсти. Позицию основания челюстных дуг изучают по отношению друг к другу, а также к переднему основанию мозгового отдела черепа. Каждая из названных позиций характеризуется: 1 — размером (макро-, норма, микро); 2 — статическим местоположением в трех плоскостях (сагиттальной, вертикальной и горизонтальной), а также инклинацией гнатической части лицевого отдела черепа к переднему основанию его мозгового отдела; 3 — динамическим местоположением нижней челюсти, то есть ее смещением в окклюзии. В регионах нашей страны используют различные классификации зубочелюстных аномалий и различные ортодонтические термины. Для облегчения взаимопонимания специалистов необходимо уточнить и унифицировать классификацию и терминологию. Прикус (окклюзия) — это множественное смыкание зубных рядов при максимальном поднятии нижней челюсти, в том числе и при привычной (принужденной) окклюзии, обусловленной смещением нижней челюсти в окклюзии по сравнению с ее положением в покое. Нарушение окклюзии — это симптоматический диагноз, оно может быть обусловлено аномалиями зубов, зубных рядов, челюстей, костей лицевого и мозгового отделов черепа, а также нарушением функций мышц, окружающих зубные ряды. В связи с этим необходимо изучить не только смыкание зубных рядов, но и причины, вызвавшие его нарушение. Наиболее точными являются термины, предложенные Лишером — нейтро-, дисто- и мезиоокклюзия. Для характеристики трансверсальных аномалий прикуса применяют следующие термины: перекрестный прикус; крестообразный прикус; вестибуло-, палятино-, лингвоокклюзия; латерогнатия, латерогения; экзо- и эн-доокклюзия. С конца XIX века по предложению Е. Энгля характеризуют расположение нижних боковых зубов по отношению к боковым зубам неподвижной верхней челюсти. Такой взгляд хотя и условный, но стал привычным. В связи с этим перекрестный прикус, при котором нижние боковые зубы перекрывают верхние с их вестибулярной поверхности, целесообразно называть экзоок-клюзией, а когда нарушено перекрытие в обратном направлении — эндоокклюзией. Для характеристики вертикальных аномалий прикуса используют следующие термины: глубокое резцовое перекрытие, глубокий прикус, снижающийся прикус, травмирующий прикус, глубокая резцовая окклюзия, глубокая резцовая дизокклюзия. Наиболее точным и универсальным термином является глубокое резцовое перекрытие, позволяющий охарактеризовать нарушение смыкания передних зубов только в вертикальном направлении по отношению к горизонтальной плоскости вне зависимости от наличия окклюзионных контактов между зубами верхней и нижней челюстей или их отсутствия. Нельзя смешивать понятие глубины вертикального резцового перекрытия (прямого или обратного) с наличием сагиттальной щели между центральными резцами (прямой или обратной), которую характеризуют в сагиттальном направлении. К вертикальным аномалиям прикуса относят наличие вертикальной щели в переднем или в боковых участках зубных рядов между сомкнутыми зубными рядами. Такую аномалию характеризуют следующими терминами: открытый прикус, фронтальное зияние, дизокклюзия. Наиболее приемлемым является термин дозокклюзия, если использовать его только для характеристики несмыкания групп зубов верхней и нижней челюстей в вертикальном направлении по отношению к горизонтальной или окклюзионной плоскостям. Обобщая принципы и новизну предложенных классификаций зубочелюстно-лицевых аномалий в историческом аспекте, следует отметить, что каждая последующая отражала ранее достигнутые успехи. На основании многолетнего опыта клинической ортодонтической практики важно подчеркнуть значение подробного диагноза нарушений, что позволяет избрать комплексы лечебных мероприятий, последовательность их проведения и предвидеть гарантированную устойчивость достигнутых результатов. Раздел I. Морфологические нарушения 1. Аномалии зубов. Раздел II. Функциональные нарушения Раздел III. Эстетические нарушения Резко выпуклое («птичье») лицо или вогнутое (нарушено расположение подносовой точки, губ, подбородка в биометрическом профильном поле Дрейфуса); нарушена форма лица по отношению к эстетической плоскости Рикетса, нарушена величина углов «Т» по Шварцу и губного угла по Шмерцлеру; диспропорциональные соотношения верхней, средней и нижней частей лица. Раздел IV. Этиопатогенетические нарушения —пренатальные, натальные, постнатальные факторы Раздел V. Общие нарушения организма, отражающиеся на морфологии и функциях в зубоче-люстно-лицевой области 1. Оториноларингологическая патология. Не пропустите наши новые статьи: Подписаться авторизуйтесь 0 комментариев Старые |