Платные дистрибутивы Linux

Для большинства пользователей слово «Linux» в мире ИТ едва ли не ассоциируется ныне со словом «бесплатный». Зачастую это так и есть — все популярные дистрибутивы можно скачать, установить и использовать без какой-либо оплаты.

Впрочем, существуют и коммерческие проекты. Их немного. Как правило, разработчики распространяют за деньги операционные системы для серверов и корпоративных сетей. Представляем вашему вниманию самые известные платные дистрибутивы Linux, а также обзор их возможностей.

Платные дистрибутивы Linux

1. Zorin OS Ultimate

Для личного использования приобретённую версию операционной системы можно устанавливать на любое количество компьютеров.

2. Red Hat Enterprise

Red Hat Enterprise отличается стабильностью и хорошей защитой от взлома. Начиная с версии 8.1 добавлена поддержка UEFI. Работает на машинах с архитектурой процессоров i386, s390x, ppc64, x86_64, ia64, ppc, s390, arm64, IBM Z. В качестве среды для рабочего стола по умолчанию используется Gnome.

3. Astra Linux Special Edition

Для выполнения администрирования системы используются утилиты с графическим интерфейсом FLY, обеспечивающие защиту данных, а для работы с офисными документами и мультимедиа в ОС имеется набор стандартных программ Linux (Thunderbird, Firefox, LibreOffice, Редактор растровой графики, Запись оптических дисков и другие).

Astra Linux Special Edition в коробочном решении можно приобрести за 25 тыс. рублей, версию EOM — за 15 тыс. рублей. Срок использования не ограничен. Выпуск новой версии осуществляется ежегодно.

4. РОСА

ООО «НТЦ ИТ РОСА» предлагает четыре платных продукта, созданных на базе Mandriva Linux, со сроком действия лицензии 1 год и возможностью продления.

ОС РОСА «КОБАЛЬТ» — ОС со встроенными механизмами защиты информации. Рекомендована для коммерческих предприятий и государственных органов, работающих с конфиденциальными данными. Имеет сертификат ФСТЭК России. Существует в двух вариантах — для сервера и для рабочей станции. Цена лицензии — от 11 тыс. до 34 тыс. рублей.

ROSA Enterprise Desktop — система для использования в корпоративной среде. Доступна на английском и русском языках. Соответствует стандарту LSB. Может взаимодействовать с машинами, использующими OS Windows, и доменами на основе FreeIPA. В качестве окружения рабочего стола выступает KDE 4. Стоимость лицензии — от 4 тыс. до 6 тыс. рублей.

ROSA Enterprise Linux Server (RELS) — операционная система для серверов, обладающая высокой защитой от взлома. В комплект поставки входит четыре утилиты, разработанные компанией РОСА и предназначенные для безопасного хранения информации. Имеет несколько вариантов конфигурации — сервер инфраструктуры, файловый сервер, сервер печати, DNS-сервер, веб-сервер, хост виртуализации. Покупка лицензии обойдётся в 10,6-16 тыс. рублей.

ROSA Enterprise Linux Desktop (REDS) — ОС общего назначения, подходящая также и для корпоративного использования. Ориентирована на те сферы деятельности, в которых важен высокий уровень защиты информации. Цена лицензии — от 4 тыс. до 6 тыс. рублей.

5. ClearOS

Операционная система, собранная на основе Red Hat и Fedora. Пользователи могут выбрать одну из двух версий — Home или Business.

6. Zentyal Server

Простая альтернатива Windows Server. При создании Zentyal в качестве базы была использована Ubuntu. Разработкой и поддержкой занимается компания eBox Technologies S.L., находящаяся в Испании.

Эта операционная система предназначена для корпоративных сетей. Её особенности:

Стоимость Zentyal Server начинается со 195€.

7. Parted Magic

Выводы

Главные преимущества многих платных дистрибутивов — это либо дополнительные возможности для защиты данных (как в случае с Astra Linux), либо уникальные функции (отличный пример — ClearOS), а также техническая поддержка от компании разработчика. Для операционных систем, не имеющих подобных особенностей, легко найти бесплатную альтернативу. А вы использовали платные дистрибутивы Linux? Расскажите об этом в комментариях!

Часто задаваемые вопросы и ответы для начинающих пользователей Linux

В данной статье, подготовленной по материалам Ghacks, мы постараемся ответить на самые распространенные вопросы, которые появляются у новичков Linux.

Вы можете задавать собственные вопросы о Linux в обсуждениях ниже, и мы вместе с пользователями будем отвечать на них, а также постоянно пополнять статью новой информацией.

Действительно ли Linux можно использовать бесплатно?

В качестве альтернативы Red Hat можно рассмотреть дистрибутив CentOS, который поддерживается силами сообщества и основан на RHEL. CentOS не получает коммерческую поддержку от RHEL, и большинство обновлений поставляются в приоритетном порядке в RHEL, а лишь спустя некоторое время появляются в CentOS. В остальном, существенных различий между этими дистрибутивами нет.

В чем разница между Linux и UNIX?

К этому вопросу можно подойти очень глубоко, но в рамках данной статьи для начинающих пользователей попробуем максимально упрощенно изложить только саму суть.

В чем разница между Windows и Linux?

Основное различие заключается в том, что Linux является системой с открытым исходным кодом. Любой пользователь может загрузить исходный код и делать все, что захочет. Windows является закрытой и запатентованной системой. Юридически вы не можете получить доступ к исходному коду, хотя, как мы знаем, иногда случаются утечки.

Еще одно значимое отличие заключается в том, что существует много разных дистрибутивов Linux, и каждый из них имеет разную функциональность. В Windows вы получаете заложенный Microsoft набор функций. Конечно, есть сторонние программы, которые могут изменить ситуацию, но в любом случае вы не получаете той гибкости и возможностей настройки, как в Linux.

Принято считать, что Linux также намного безопаснее Windows. Для этого есть множество причин, и это тема отдельной статьи. Любопытно, что даже Эдвард Сноуден не пользуется Windows, предпочитая открытую платформу.

Какова связь между GNU и Linux?

Операционная система GNU изначально не была предназначена для использования с Linux, а скорее имела собственное ядро, называемое GNU Hurd. Однако, как только создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) публично выпустил Linux, ядро было адаптировано пользователями GNU и стало стандартом для использования с ОС GNU. В настоящее время 99% систем «Linux», с которыми вы имели дело, на самом деле больше похожи на системы GNU/Linux. Вот почему некоторые люди предпочитают называть открытую систему именно GNU/Linux, а не просто Linux, ведь второй вариант является некорректным при обращении к операционной системе. Однако, для простоты часто используется «Linux».

Что такое дистрибутив Linux?

Какие дистрибутивы пользуются наибольшей популярностью?

Какие версии Linux Mint доступны?

Linux Mint становится одним из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux, поэтому у него есть множество собственных производных дистрибутивов для различных целей. На данный самыми популярными актуальными изданиями являются:

Какие версии Ubuntu доступны?

Ubuntu был и остается во многих отношениях, действующим чемпионом среди систем GNU/Linux. Как и в случае с Linux Mint, существует множество версий для различных нужд.

Где получить поддержку по Linux?

Полезные ресурсы на русском

Полезные ресурсы на английском

Заключение

Надеемся, что данная статья поможет новоприбывшим беженцам с Windows и будущим опытным пользователям Linux усвоить некоторые базовые моменты. Мир GNU/Linux огромен и запутан, если вы погружаетесь в него достаточно глубоко. Однако, многие современные дистрибутивы отличаются дружелюбностью и интуитивностью, и необходимость в дополнительной помощи будет возникать редко.

А как насчет вас? Поделитесь своим первым опытом в мире GNU/Linux? Расскажите свои истории в комментариях!

Linux все таки бесплатная или нет?

Одной из главных особенностей данной операционной системы Linux является наличие бесплатных дистрибутивов, таких как Ubuntu, Mandriva, Fedora и т.п. Все они внешне достаточно похожи и имеют одну «философию». Данный факт очень полезен для людей, которые стремятся иметь на своих компьютерах исключительно легальные операционные системы. В первую очередь, это частные предприниматели и компании, так как к ним могут всегда прийти с проверкой на легальность используемой ОС, а в их арсенале достаточно много способов проверить подлинность Windows. Покупать на все компьютеры лицензию достаточно дорогое удовольствие, куда проще воспользоваться бесплатным аналогом, той же Ubuntu.

Linux — общее название UNIX-подобных операционных систем на основе одноимённого ядра и собранных для него библиотек и системных программ, разработанных в рамках проекта GNU.

GNU/Linux работает на PC-совместимых системах семейства Intel x86, а также на IA-64, AMD64, PowerPC, ARM и многих других. Спор между тем, что лучше: Linux или Windows, не утихает уже ни один десяток лет. И действительно, эти операционные системы очень хорошие, каждая из которых имеет свои как недостатки, так и достоинства. Определить, какая из них лучшая, можете только Вы сами, так как это в любом случае будет субъективное мнение. Мы же в свою очередь, можем лишь рассказать об их положительных и отрицательных сторонах, чем и собственно займемся ниже.

Достоинства Linux

Open Source — это свобода программного обеспечения, то есть, никаких платных программ нет. Дело в том, что ядро Linux и любого его дистрибутива имеет открытый исходный код. Благодаря этому, для каждого пользователя становится возможным самостоятельно улучшить и модернизировать работу любой программы.

Пользоваться Linux — значит заботиться о безопасности своего компьютера.

Дело в том, что на него практически нет вирусов, а значит и угрозы со стороны вредоносного и опасного ПО. Созданная специально для программистов. Встроенные компиляторы, консоли, возможность создавать собственные скрипты и многое другое. Значительно меньше различных тормозов и ошибок.

Простая и понятная установка. Говорить о том, что установка Linux легче, чем установка Windows нельзя, но если это будет выполнять уверенный пользователь ПК, то проблем не возникнет. Требует значительно меньших системных ресурсов. Поддержка драйверов для большинства видов устройств: модемов, USB-устройств, периферии.

Говорить о плюсах и минусах ОС Linux одновременно и просто — и сложно. С одной стороны, для любого мало-мальски опытного пользователя эти вопросы давно решены и добавить тут что-то новое сложно. С другой — как ни крутись, а все равно придется впасть во вкусовщину: что для одного человека является плюсом, для другого может стать минусом.

Основная сложность заключена в критериях отбора ОС для определения плюсов и минусов системы. Дело в том, что операционок на базе Linux создано очень много. Возможно, такое многообразие — это не только большое достоинство, но и недостаток. Необходимость выбора накладывает на пользователя определенные обязательства: например, человек должен не просто ткнуть по клавише «Enter», а отнестись к процессу установки системы чуть более осознанно, чем это принято в современном мире.

Различия между UNIX и Linux

У Linux и UNIX общие исторические корни, но есть и серьезные отличия. Много инструментов, утилит, и бесплатных приложений, являющихся стандартными для Linux, первоначально задумывались как бесплатная альтернатива программам для UNIX. Linux часто предоставляет поддержку множества опций и приложений, заимствуя лучшую или наиболее популярную функциональность из UNIX.

Разработчики коммерческих дистрибутивов UNIX рассчитывают на определенный круг клиентов и серверную платформу для своей операционной системы. Они хорошо представляют, какую поддержку и оптимизацию каких приложений нужно реализовать. Производители UNIX делают все возможное для обеспечения совместимости между различными версиями. Кроме того, они опубликовали стандарты своих ОС.

Разработка GNU/Linux, с другой стороны, не ориентирована на конкретные платформы и круг клиентов и разработчики Linux имеют различные опыт и взгляды. В Linux-сообществе не существует строгого стандартного набора инструментов или сред. Для решения этой проблемы был запущен проект Linux Standards Base (LSB), но он оказался не столь результативным, как хотелось бы.

Linux – доступная операционная система

В 1991 году во время обучения в Хельсинкском университете Линус Торвальдс заинтересовался операционными системами и был разочарован лицензией MINIX, которая ограничивала её использование только образовательными целями (что исключало любое коммерческое использование), вследствие чего начал работать над своей собственной операционной системой, которая в итоге стала Linux.

Торвальдс начал разработку ядра Linux на MINIX, и перенёс на него ряд приложений. Позже, когда Linux достиг определённой зрелости, появилась возможность продолжать разработку уже на базе самого Linux. Приложения GNU вскоре заменили приложения MINIX, так как код GNU, находящийся в свободном доступе, был более удобен для применения в молодой операционной системе (исходный код под лицензией GNU GPL может быть использован в других проектах, если они также выпускаются под той же или совместимой лицензией, для того чтобы сделать Linux доступным для коммерческого использования, Торвальдс начал переходить от своей первоначальной лицензии на GNU GPL). Разработчики работали над полной интеграцией компонентов GNU с Linux с целью создания полнофункциональной и свободной операционной системы (Linux).

Операционная система Linux достаточно функциональна, имеет приятный интерфейс, огромный выбор программного обеспечения и, что самое главное, очень надёжна.

Все программы собраны на специальных серверах — репозиториях. В репозиториях программы проверены и в них не будет «зараженных» объектов. Достаточно лишь подключить репозиторий и выбрать необходимую программу из списка категорий (игры, офис, интернет, аудио, наука, программирование, видео и др.). Установленные программы будут автоматически обновляться. Преимущество в том, что не требуется искать на просторах Сети нужную программу — всё собрано в одном месте — в репозиториях. Многие серьёзные организации по всему миру (включая правительства и армии стран) работают на компьютерах именно с этой операционной системой. В России также планируется переход госучреждений на систему Linux.

Бесплатная, стабильная, надежная, универсальная ОС Linux – Debian

Debian — старейший и популярнейший дистрибутив Linux с графической оболочкой GNOME. Есть проекты на основе других ядер Debian GNU/kFreeBSD (ядро FreeBSD), ведется разработка Debian GNU/Hurd (с ядром GNU Hurd) и другие. В июне 2017 года вышла девятая версия Debian Stretch. Дистрибутив на базе ядра LTS-версии 4.9 поддерживает такие архитектуры, среди них — amd64, arm64, i386, armel, armhf, mips, mipsel, mips64el, ppc64el, s390x.

Debian работает почти на всех машинах, даже на самых старых. Сборка MariaDB вместо MySQL. Есть возможность установить такие графические оболочки — Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, MATE, Xfce. Информацию о выпуске можно найти, перейдя по ссылке. В октябре вышли обновления некоторых пакетов (выпуск 9.2).

CentOS — бесплатная ОС семейства Linux.

CentOS — уникальный вариант платного дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Повышенная стабильность и бесплатность в распространении дистрибутива корпоративного уровня. Незаменим для комфортной работы с серверами. Плюс системы CentOS: работают все программные продукты, которые рассчитаны на Linux.

Система не рассчитана на новичков — никаких упрощений, работа вашего сервера будет безопасна и стабильна, используются технологии GCC как SSP (защита стека), PIE. Если вы используете Red Hat на работе, имеет смысл использовать CentOS дома.

Бесплатная и открытая альтернатива Windows и Mac OS X

Существует мнение, что операционная система Ubuntu — это бесплатный аналог системы Windows. На самом деле между этими двумя операционными системами нет ничего общего и ничто их не связывает — ни принципы работы, ни исходные коды, ни изначальные цели при создании, ни создатели. Ubuntu создана людьми считающими, что программное обеспечение должно быть бесплатным, — создана для людей, которые тоже так считают. Ubuntu имеет множество производных, дистрибутив Kubuntu — одна из них, используется графический интерфейс KDE.

Дружественная к пользователю ОС Kubuntu — это часть проекта Ubuntu.

Содержит все необходимое для работы. По умолчанию Kubuntu поставляется с браузером Firefox. Другие браузеры (Chromium, Rekonq) можно установить с репозиториев Kubuntu. KDE Telepathy — мессенджер Kubuntu — позволяет общаться через Facebook, Google Talk, AIM, ICQ, Jabber, Messenger, Skype и т.д. Дистрибутив Kubuntu поставляется с музыкой и видеопроигрывателем: просто выбираете трек или видео, а Kubuntu позаботится о всем остальном. LibreOffice (офисное приложение) совместим со всеми офисными приложениями, включая Microsoft Office.

8 ножей в спину Linux: от любви до ненависти один баг

— Ух ты, у тебя пять звезд на лоре.

Читатели могли заметить, что в последнее время у нас стали чаще появляться материалы о Linux. Увы, иногда защитники и — будем называть вещи своими именами — пропагандисты Linux ведут себя так, что порой складывается ощущение, будто их наняла неведомая могущественная корпорация, которая желает показать пользователей Linux в самом неприглядном свете.

Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся аргументы и ошибки с их стороны. Но только про Linux, причём полноценный десктопный! И немного про Open Source в целом. Можно очень долго рассказывать, как всё плохо с той или иной не Linux-based ОС или программой, но Linux от этого лучше (или хуже) не станет. Можно столь же долго убеждать, что «у меня всё работает», или обвинять в некомпетентности оппонента, но от этого тоже ничего не изменится. А можно наконец признать, что проблемы есть и что средний пользователь справиться с ними не в состоянии.

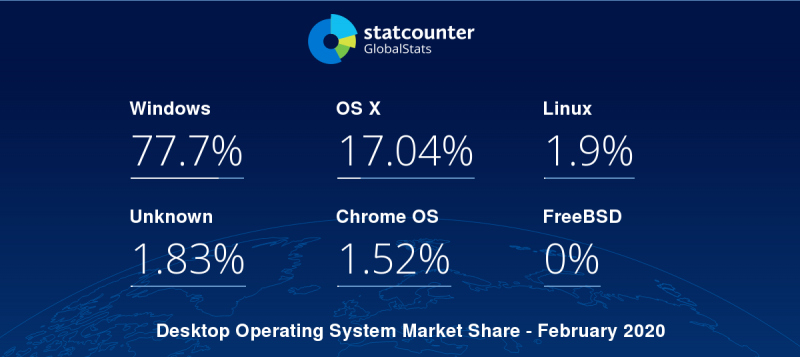

⇡#Аргумент 1: Linux везде

Или, проще говоря, Linux уже победил, так что можно сидеть спокойно, не переживать и наслаждаться победой. Тут обычно вспоминают встраиваемые решения или — в общем случае — какие-то готовые продукты (чаще говорят про сетевые), а также Android и суперкомпьютеры с серверами.

Убедиться в правдивости этих утверждений несложно — в отчёте о разработке ядра Linux за 2017 год приводятся следующие цифры: 90% рабочих приложений в публичных облаках работают с ОС на базе Linux, на рынке встраиваемых решений доля этого типа ОС составляет 62%, а на рынке суперкомпьютеров — все 99% (сейчас, конечно, и того больше). Наконец, 82% смартфонов в мире используют ядро Linux, как и 9 из топ-10 публичных облаков.

Как всё это относится к десктопным дистрибутивам, в обсуждении которых и всплывают подобные аргументы, не очень понятно.

Давайте разбираться по очереди. Для встраиваемых решений действительно используется ядро Linux, но только ядро. Даже привычного минимального окружения может не быть, в лучшем случае приложат busybox. Да и сами ядра в этом случае тоже достаточно глубоко кастомизированы. Но это всё детали, важно то, что пользователю в конечном счёте всё равно, что там под капотом. Ему нужен определённый набор функций и интерфейс для работы с ними.

С Android история точно такая же. В основе, конечно, тоже ядро Linux, но подавляющее большинство приложений взаимодействует в первую очередь с Android Runtime (ART), а не с ядром. Собственно, это самое ядро тоже во многом отличается от основной ветки, а тот же ART уже портирован на Google Fuchsia. Так что, если в какой-то момент разработчики решат переехать с ядра Linux на любую другую платформу, конечному пользователю наверняка будет всё равно.

С суперкомпьютерами вроде всё понятно — самые мощные системы в мире работают под управлением Linux, и вот тут уже речь про ОС, а не просто ядро. Серверы рассматриваются в контексте инфраструктуры, которая так или иначе обеспечивает нашу жизнь, прямо или косвенно. Всё, конечно, так, но вопрос прежний: как это всё относится к десктопным дистрибутивам? В особенности если вспомнить, что за всеми вышеперечисленными решениями стоит целый штат системных администраторов и разработчиков.

⇡#Аргумент 2: Linux бесплатен

Корректнее было бы сказать, что Linux выгоднее или, допустим, дешевле других решений. Но никакого возвышенного альтруизма и высокой духовности тут нет. Если вы не платите прямо сейчас за загрузку iso-образа и использование какого-нибудь дистрибутива, то это не значит, что вы не платите вообще. На уровне пользователя или даже компании переход на Linux всё равно выливается во временные затраты на освоение и поддержку системы, а время — деньги, как бы банально это ни звучало. И это, на мой взгляд, один их ключевых сдерживающих факторов.

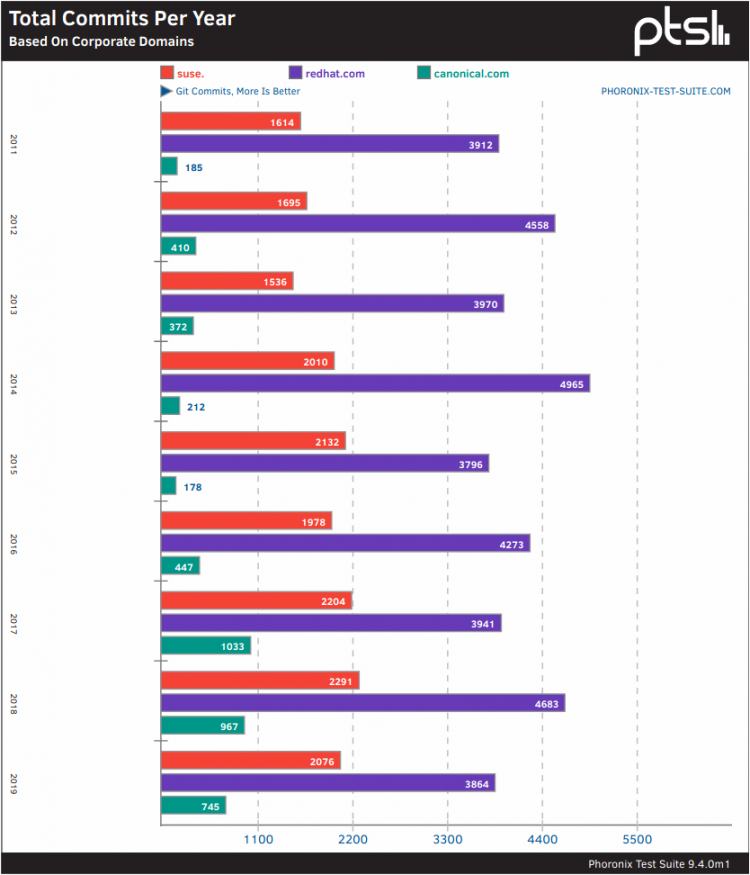

Если же смотреть более широко и философски, то пора признать, что Linux во всех его проявлениях достаточно коммерциализирован. Где-то на рубеже веков произошёл важный перелом. Если раньше основными пользователями Linux были разработчики, зачастую из академической среды, которые сами могли что-то до- или переписать в системе, то впоследствии эти две группы стали всё меньше совпадать.

Это, конечно, копейки, но есть и другие способы поддержки, включая предоставление оборудования, хостинга, трафика, помещений для проведения мероприятий и так далее. Нормой является и наём отдельных разработчиков для развития и поддержки конкретной функциональности, и разработчики-бизнесмены, и наличие в штате разработчиков, которые только и занимаются развитием Linux либо других свободных проектов.

Последний вариант особенно интересен в отношении ядра Linux, которое ведь основа всего. Обратимся всё к тому же отчёту за 2017 год. Вклад действительно независимых разработчиков, без финансовой поддержки с чьей-либо стороны, составил 8,2 %. С некоторой натяжкой к ним можно добавить ещё 4,1 % от тех, для кого не удалось достоверно узнать о наличии спонсорства. Всё остальное — вклад коммерческих компаний, вполне себе платными продуктами которых вы прямо или косвенно пользуетесь, частично оплачивая таким образом и разработку Linux.

Да, тут есть нюанс — немалая часть кода ядра относится к платформозависимым кускам, а оценить значимость каждого отдельного вклада очень трудно. И хорошо, если решаемые корпорациями задачи совпадают с таковыми у конечного пользователя. А если нет? Ну тогда достаточно сделать форк и самостоятельно развивать его. Это ведь не проблема, правда?

⇡#Аргумент 3: Linux свободен

Под свободой в данном случае обычно понимают открытость кода, доступность его для модификации и формальное отсутствие единой точки контроля, что приводит, в частности, к возможности наличия нескольких имплементаций или модификаций одной и той же функциональности. Очень частно это действительно помогает.

Например, в 2004 году у XFree86, которым почти 13 лет пользовались практически все, внезапно сменилась лицензия, что всем не понравилось. Незадолго до официальной смены был сделан форк. И это нормально. Нормально и наличие нескольких независимых и взаимозаменяемых реализаций корневых компонентов — посмотрите на musl или LibreSSL, например. Это разумно для поддержания безопасности и стабильности. И это не самое плохое проявление NIH-синдрома.

Ненормальны истории вроде той, что произошла с Libav, когда часть команды из-за отчасти личных разногласий покинула FFmpeg и сделал его форк — собственно Libav, заодно предъявив права на логотип. Хуже того, в команде оказался мейнтейнер FFmpeg в Debian и Ubuntu, так что в этих дистрибутивах и их деривативах оказался именно Libav. В итоге через несколько лет они всё равно вернулись к FFmpeg. Нельзя сказать, что Libav оказался чем-то принципиально лучше. Да и вся история не слишком красивая.

На практике такая свобода легко приводит к фрагментации, распылению усилий разработчиков. Для относительно небольших, но востребованных проектов это может быть не так страшно. В случае крупных это оборачивается перманентными проблемами не столько для разработчиков, сколько для конечных пользователей.

В случае десктопного Linux речь не просто о противостоянии Qt и GTK или Gnome и KDE, которые в значительной мере дублируют друг друга в плане функциональности, а о каких-то корневых вещах. Уже лет пять постоянно идут разговоры, что вот-вот, уже прямо сейчас все переберутся с «иксов» на Wayland, а пока в качестве костыля есть XWayland. И про Mutter, KWin и переобувшийся на лету Mir от Canonical тоже не забудем. Глядишь, скоро приложения с разными тулкитами действительно будут вести себя одинаково и выглядеть единообразно. В конце концов, со звуком же как-то справились, и десяти лет не прошло.

С ядром в этом отношении попроще, так как управление разработкой во многом носит авторитарный характер. Регулярно появляются жалобы, что в основную ветку ядра не принимают те или иные патчи, так как постоянная поддержка актуальной версии ядра с собственными доработками со временем становится всё затратней. И именно поэтому Google уже больше десяти лет жаждет, чтобы ее модификации для Android попали в основную ветку. Чтобы было поменьше самодеятельности, как в случае патчей «безопасности» Samsung.

Стандарт LSB, который должен сохранить совместимость, с одной стороны, тоже не учитывает интересы хотя бы всех мажорных дистрибутивов, а с другой — не понятно, насколько реально актуален и исполняется. На практике даже на уровне API/ABI обратная и прямая совместимость не всегда является приоритетом.

Ну и нельзя не упомянуть о самом «спорном» системообразующем проекте десятилетия — systemd. Одни называют его благословлением, другие проклятием. Причем по одной и той же причине: он достаточно глубоко интегрируется в систему и позволяет контролировать очень многое. Как бы то ни было, основной разработкой занимается одна компания, но при этом systemd сейчас используют практически все ключевые дистрибутивы. Основное опасение в том, что пусть косвенно, пусть не сразу, но определять дальнейшее развитие ОС будет вполне конкретная корпорация и узкий круг людей.

⇡#Аргумент 4: Linux безопасен

Следствием открытости и свободы почему-то часто называют ещё безопасность и отсутствие ошибок. В наличии ошибок легко убедиться, открыв баг-трекер любого проекта. Да, наличие доступа к коду и возможность его модификации упрощает исправление багов, но не означает их отсутствие и не особо влияет на скорость выхода патча. Аудит нужен в любом случае. Кроме того, в реальном мире пользователь не занимается проверкой кода, а надеется, что кто-то сделал это за него, и скачивает обычно уже бинарные файлы.

Если говорить про софт, то есть просто-таки классические примеры: баг 25-летней давности, баг 33-летней выдержки и, наконец, ещё одна пара, 37 и 36 лет от роду. Все они появились ещё во времена BSD и перекочевали в их наследников. Все эти годы исходники были доступны великому множеству людей, что не помешало багам успешно дожить до наших дней.

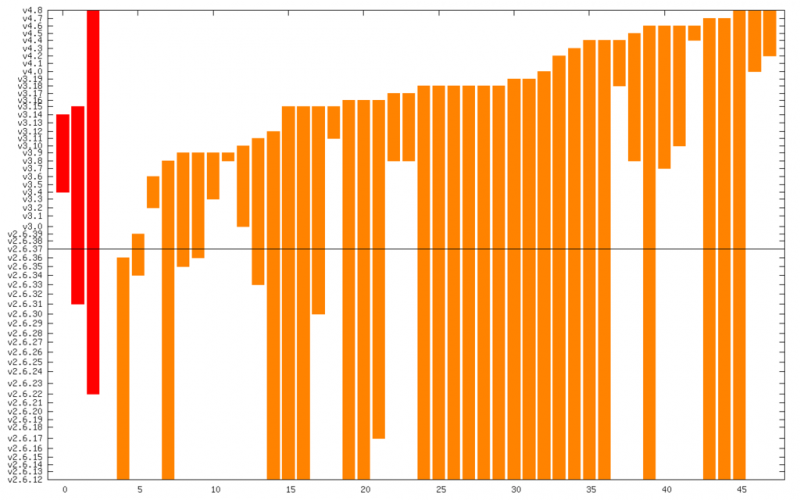

Статистика обнаруженных уязвимостей ядра Linux неумолима: всего 3 критических, которые в среднем присутствуют 5,2 года; 44 высокого уровня со средним сроком 6,2 года; дыр среднего уровня опасности набралось 404 штуки, а «живут» они 5,3 года; низкого уровня всего 216 — и 5,5 лет соответственно. Предыдущее исследование также показало средний срок существования уязвимости на уровне 5 лет.

Красным обозначены критические уязвимости, оранжевым — уязвимости высокого уровня опасности. По вертикали — версии ядра, где они были.

Что касается десктопных дистрибутивов в целом, то принуждение к работе не под аккаунтом администратора, которое долгое время называли ключевым преимуществом, является настолько базовым правилом при работе в любой ОС, что уже как-то неприлично даже об этом говорить. Разделением прав доступа тоже никого не удивить, их надо лишь настроить.

Кстати, давно вы по доброй воле возились с polkit или apparmor, например? А с файрволом, который по умолчанию много где даже не настроен? Или доверяете параметрам от разработчиков? А бинарные файлы или пакеты из сторонних источников антивирусом проверяете? Или он вам действительно не нужен?

Впрочем, в случае десктопных дистрибутивов заполучить зловред, запустив какой-то «левый» файл, действительно сложно. И не только потому, что малое распространение и фрагментация делают всю затею малоинтересной, но и потому, что процесс дистрибуции ПО отличается.

⇡#Аргумент 5: в Linux лучший способ распространения ПО

Не единственный, но, пожалуй, самый популярный способ доставки ПО — это репозитории пакетов, централизованные хранилища программ, документации и сопутствующих материалов в том или ином виде. Особенность тут не в способе хранения — обновлениями с серверов разработчика никого не удивить, а в разумном ожидании пользователей, что уж установленное из репозиториев вашего дистрибутива Linux ПО будет работать. Ведь предполагается, что разработчики протестировали и учли все зависимости всех пакетов между собой. Это на самом деле крайне непростая задача.

Подключение стороннего репозитория или даже ручная установка стороннего пакета, в особенности если они не предназначены для конкретной версии ОС (а другого варианта может и не быть), может привести к нарушению зависимостей и проблемам с системой. Если не сразу, то, например, при накоплении достаточного числа обновлений или при переходе на новую мажорную версию дистрибутива. Самостоятельная корректная сборка и подгонка пакета с нуля — это вообще отдельное «удовольствие».

При этом у пользователя даже в рамках стандартной пакетной базы выбор небольшой: либо использовать устаревшее, но стабильное ПО, либо обратиться к модели rolling release, получая свежие программы, но ограничиваясь относительно малой официальной пакетной базой и доверяя сторонним источникам. Мало кому удаётся соблюсти хороший баланс. Дополнительные механизмы для поддержания стабильности вроде снапшотов со временем начинают отъедать место.

В качестве неизбежной альтернативы в итоге появились portable-форматы, о едином стандарте которых тоже так и не смогли договориться: существуют Flatpak, Snappy и AppImage. Устроены они в целом по принципу «всё своё ношу с собой», что сказывается на размерах. Когда их всего несколько штук в системе, а это зачастую самый простой способ получения актуальной версии программ, то всё удобно. Проблема доверия к источникам ПО остаётся, так как централизованных больших магазинов, для которых такие форматы идеальны, с проверкой и модерацией просто нет.

⇡#Аргумент 6: в Linux нет проблем с ПО

Тут часто вспоминают, что в репозиториях находится очень много ПО. Например, для Debian Buster официально предлагается чуть больше 89 тысяч пакетов. Однако из них 43 тысячи с хвостиком приходится на dev/src/dbg-пакеты и почти 6 тыс. относится к doc и data, то есть к сопутствующим для программ пакетам. Если грубо прикинуть, около половины всего списка пакетов приходится на библиотеки. Потому что именно так принято разбивать необходимые для установки файлы, что бывает очень удобно.

Казалось бы, число огромное! Но это не имеет никакого значения, если нужной программы нет. Можно сколько угодно рассказывать о том, что под Linux существуют аналоги любого ПО, но это не так. И сколько угодно говорить, что GIMP даже лучше Photoshop, а LibreOffice почти как MS Office, но это тоже не так. Это разные программы, с разной функциональностью, с разным подходом к пользовательскому опыту. И это нормально! Но в силу всё той же малой доли, фрагментации и особенностей дистрибуции, десктопного ПО сравнительно немного, а кросс-платформенных программ ещё меньше.

Это может прозвучать странно, но наличие хороших эмуляторов и их постоянное развитие тоже говорит о слабости платформы. Если нет, как заявляется, проблем с софтом, то ведь и эмуляторы нужны только для запуска тех программ, разработчики которых принципиально не портируют свои детища или попросту уже не могут это делать. Эмуляция и уж тем более виртуализация только для запуска ПО на зрелой платформе в ежедневном применении на десктопе попросту не нужны.

К слову, разновидность первого аргумента про всеохватность тоже не играет роли. Да, корпорации и, допустим, в кинопроизводстве (его почему-то поминать очень любят) используют Linux. Но — смотри выше — за этим обычно стоит целый штат администраторов. С драйверами, кстати, крупные компании тоже далеко не всегда имеют проблемы, потому что при действительно массовых закупках оборудования у вендоров неожиданно могут найтись и программисты, и время, и желание.

Но обычный пользователь практически наверняка рано или поздно столкнётся с проблемными драйверами или их отсутствием. Совсем уж странно звучат аргументы, что, мол, на самом-то деле драйверы для Linux ещё и лучше сделаны, чем для других ОС, потому что используются в профессиональной среде.

⇡#Аргумент 7: Linux эффективнее работает с ресурсами

Это крайне спорное утверждение, особенно в случае десктопа. Очень многое зависит скорее от «кривости» программ, нежели от самого ядра. Но и оно не идеально. Давняя проблема работы при низком объёме свободной RAM периодически всплывает снова и снова. Так что мы, похоже, таки дождёмся момента, когда OOM-менеджеры будут ставить по умолчанию. Да что там, практически для любой подсистемы можно посмотреть патчи за последние пару-тройку лет, чтобы убедиться, что для ускорения почти всегда есть возможности.

И это в определённом смысле хорошо. Но часто ли средний пользователь десктопа, например, собирает под себя ядро? Или он в лучшем случае возьмёт готовое, да посвежее? На примере Clear Linux хорошо видно, насколько заметный прирост производительности и скорости можно получить при системном подходе к оптимизации ядра и ПО. Массовые дистрибутивы только-только начинают эксперименты хотя бы по оптимальной сборке имеющейся пакетной базы.

⇡#Аргумент 8: Linux удобен

Но только если конкретно вам удобен. Если смотреть в целом, то никаких гениальных интерфейсных решений, которые невозможно было бы получить в других ОС, в последние годы на десктопе нет. А вот раздражающих мелочей донельзя много. В 2020 году всё ещё можно нарваться на проблемы с настройкой переключения раскладки клавиатуры, на отсутствие аппаратного ускорения воспроизведения в браузере по умолчанию, на проблемы с гибернацией, на проблемы переключения между интегрированной и дискретной графикой, на ещё какие-нибудь проблемы… Можно долго перечислять.

Но… всем плевать. Почему? Потому что, как и говорилось в самом начале, разработчики и пользователи десктопного Linux всё сильнее отдаляются друг от друга. Первые зачастую свято уверены в том, что они лучше знают, что надо вторым, а вторые ничего толком с этим поделать не могут. В последние годы наблюдаются уже просто две крайности. GNOME последовательно и методично «упрощается», лишаясь не только ряда настроек, но и привычных концепций работы с окнами. KDE не менее последовательно возится с какими-то мелочами, подолгу игнорируя реальные проблемы. Альтернативные же решения попросту не обладают достаточным числом разработчиков для быстрого развития.

⇡#А что ты сделал для десктопа в свои годы?

В 2005 году проект GNOME поставил перед собой цель: достичь 10 % на рынке десктопов. Прошло 15 лет — и ничего не изменилось. Фрагментация, нежелание координировать усилия, NIH-синдром, всё большее удаление разработчиков от пользователей — это, получается, и есть та свобода, за которую стоило бороться? Почему так произошло? Потому что мир успел измениться. Причины всех бед скорее социальные, нежели технические.

Кто в этом виноват? Мы! Linux — замечательная, универсальная, гибкая и мощная операционная система с, увы, уже не самым лучшим сообществом вокруг. Не надо говорить, как всё плохо в других ОС и как всё замечательно в Linux. Надо говорить, как всё обстоит на самом деле. Не нужно говорить «А у меня всё работает», лучше рассказать, как этого добиться. И не отправляя в сторону RTFM, а объясняя — это образование и самообразование. Не нужно мириться с ошибками, о них нужно сообщать.

Впрочем, вам, конечно, никто ничего не должен. И вы никому ничего не должны. Все свободны!