Осваиваем Linux за три недели

Идея вводного курса по работе с Linux возникла у нас с коллегами довольно давно. Я с 2011 года занимаюсь биоинформатикой в Лаборатории алгоритмической биологии СПбАУ РАН (тут и тут мой напарник писал про то, чем мы занимаемся). Сразу нужно сказать, что работа биоинформатика без Linux практически невозможна, поскольку большинство биоинформатических программ созданы именно под эту операционную систему и работают только на ней.

В силу того, что это область на стыке наук, мы постоянно общаемся с биологами. Биологам же сейчас приходится работать с очень большими объемами данных, поэтому умение использовать Linux, оптимальную для подобных задач операционную систему, становится необходимым навыком. На самом деле, речь не только об умении обращаться с Linux, а в целом о компьютерной грамотности: какие существуют правила работы на сервере, как загружать и эффективно хранить файлы с данными, какие программы запускать для их обработки и как это сделать и т.д. — все те вещи, которые как упрощают и ускоряют вашу работу, так и значительно облегчают совместную деятельность с коллегам. Несмотря на то, что разобраться с Linux можно и самостоятельно, почитав умные книжки и сайты, для людей из не технической среды это часто вызывает определенные сложности и многие сдаются на начальных этапах освоения этой ОС (например, на знакомстве с командной строкой).

На основе нашего опыта я и мой коллега Андрей Пржибельский (@andrewprzh) изначально собирались провести несколько занятий для биологов по компьютерной грамотности. А потом эта идея выросла в трехнедельный открытый онлайн-курс (MOOC) Института биоинформатики на русском языке, который позже был сужен до именно введения в Linux, как отправной точки, — поскольку вместить все в три недели оказалось очень и очень трудно. Курс уже начался и оказался достаточно популярен (на данный момент на него записалось более пяти тысяч человек), но первый дедлайн по заданиям — 24 ноября, поэтому еще можно присоединиться без потери баллов или просто изучать курс в свободном режиме (все материалы останутся открытыми).

Про саму подготовку первого в нашей жизни онлайн-курса, если сообществу интересно, мы напишем отдельный пост — это совсем не так просто и быстро, как может показаться на первый взгляд.

Но сначала хотелось бы остановиться на ответах на вопросы, которые нам задавали чаще всего. При подготовке курса мы общались с самыми разными людьми и столкнулись с тем, что многие совсем не понимают, где используется Linux, и не догадывались, что система может быть им полезна. Итак:

Зачем сейчас нужно уметь обращаться с Linux?

Многие не замечают, но Linux уже вокруг нас. Все Android устройства работают на Linux, большинства серверов в Интернете также используют эту операционную систему и есть множество других примеров. Конечно, можно продолжать пользоваться всеми этими вещами и не зная Linux, но освоив основы этой системы, можно лучше понять поведение окружающих вас вещей. Кроме того, при работе с большим объемом данных, Linux просто необходим, ведь большинство сложных вычислений над огромными массивами данных выполняются именно на компьютерах под управлением Linux. И это не случайный выбор: большинство вычислительных задач выполняются на Linux гораздо быстрее, чем на Windows или Mac OS X.

Как Linux связан с освоением других дисциплин?

Огромная доля научного ПО, особенно программ для обработки больших данных (например, в области биоинформатики) разработана специально под Linux. Это значит, что эти приложения просто не могут быть запущены под Windows или Mac OS X. Так что если вы не умеете работать в Linux, то автоматически лишаетесь возможности использовать самые современные научные наработки. Кроме того, изучая Linux, вы лучше понимаете как работает компьютер, ведь вы сможете отдавать ему команды практически напрямую.

Почему для этого нужен отдельный курс?

У Linux очень много возможностей, которые полезно знать и, конечно же, уметь ими воспользоваться в нужный момент. К счастью, современные версии Linux гораздо более дружелюбны к пользователям, чем их собратья еще 5-6 лет назад. Сейчас можно не мучиться часами и даже днями ночами после установки системы, чтобы настроить себе выход в Интернет, печать на принтере, раскладки клавиатуры и так далее. Любой желающий сможет начать использовать Linux так же, как он использовал Windows или Mac OS X уже после минимального знакомства с этой системой, которое будет исчисляться минутами. Однако возможности Linux гораздо шире «повседневного» использования. Рассказать обо всей функциональности Linux просто невозможно даже за трехнедельный курс. Однако мы стараемся научить слушателей использовать большинство базовых возможностей Linux, а самое главное, надеемся, что прошедшие курс смогут успешно продолжить освоение Linux самостоятельно.

Что в Linux интересного?

Для нас Linux похож на очень интересную книгу, которую вы прочитали и с удовольствием рекомендуете своим друзьям и даже чувствуете зависть от того, что у них знакомство с этим произведением еще впереди. Единственная разница в том, что хоть мы и знакомы с Linux уже почти по 10 лет, не можем сказать, что «прочитали» его целиком. В нем постоянно можно найти что-то новое для себя, узнать что многие вещи, которые ты привык делать одним способом, можно сделать совершенно по-другому — гораздо проще и быстрее.

Чем больше знакомишься с Linux, тем он становится интереснее. И от первоначального желания «поскорее бы выключить и перезагрузиться в родную и знакомую Windows (Mac OS X)» вы вскоре переходите в состояние «хм, а тут не так и плохо» и еще немного позже в «как я вообще мог работать в этой Windows?!». А еще изучая Linux вы порою можете почувствовать себя немного хакером или героем фильма про программистов =)

Наш курс состоит из краткого обзора основных возможностей Linux, однако для начинающих пользователей этого должно быть вполне достаточно, чтобы заинтересоваться Linux и немного погрузиться в его философию. Например, большую часть курса мы будем проводить за работой в терминале, так что у новичков должно возникнуть и привыкание и понимание преимуществ такого подхода к управлению компьютером. Для более продвинутых пользователей могут представлять интерес отдельные занятия курса — например, про работу с удаленным сервером или программирование на языке bash. Полная программа онлайн-курса доступна здесь.

Как проверять решение задач на курсе по Linux? Это вообще возможно?

Ответ на этот вопрос был нетривиальным — мы долго думали, как проверять задания (например, что пользователь установил Linux себе на компьютер или отредактировал файл в определенном редакторе) и как придумать интересные задачи, чтобы действительно показать реальную работу с Linux. Для каких-то тем получились довольно любопытные подходы. Например, специально для курса был добавлен новый тип задач на платформе Stepic — подключение к удалённому серверу (и открытие «терминала») прямо в окне браузера — по отзывам первых пользователей, им понравилось. Конечно, в первый раз не обошлось без шероховатостей, но, в целом, всё работает довольно хорошо. Про техническую сторону этого вопроса скоро появится отдельный пост от разработчиков. Пример такого задания (для просмотра вживую можно записаться на курс):

Нужно сказать, что не все пользователи воспринимали задачи с юмором. Например, мы проверяли навык установки программ на Linux на примере программы VLC. Нужно было установить ее в свою систему одним из рассказанных способов, потом открыть справку о программе, найти фамилию первого автора и ввести ее в форму для проверки. Каких только комментариев мы не наслушались про это задание

А почему всё-таки Linux так хорош?

Вопрос, конечно, неоднозначный. На мой взгляд одним из ключевых преимуществ Linux перед Windows или Mac OS X является то, что эта операционная система разрабатывается огромным сообществом программистов по всему миру, а не в двух, пусть и очень больших компаниях (Microsoft и Apple). Исходный код этой системы открыт, и каждый может познакомится с внутренним устройством Linux или поучаствовать в его развитии. Разработчики развивают его не только для пользователей-покупателей, но и для самих себя, с чем и связан такой большой прогресс в развитии и многие другие его преимущества. В качестве «бонусов» для обычных пользователей: Linux бесплатный, на Linux практически нет вирусов (а сами разработчики вирусов зачастую сидят под Linux!), существую огромное число версий этой системы и каждый может выбрать понравившуюся именно ему!

И напоследок хотелось бы рассказать о своем первом знакомстве с Linux именно в рабочем процессе (до этого был еще отдельный курс по учебе, но из него я не очень много вынес, к сожалению). Этот случай меня так впечатлил, что помню его до сих пор. Когда я работал на кафедре в Политехе на 3-ем курсе мне понадобилось запускать одну программу для обработки данных. Программа была написана на С++, а работали мы тогда в Windows XP. Запусков нужно было сделать много, были они довольно однотипные и занимали обычно пару минут. За это время ничего другого сделать на компьютере было нельзя — он полностью «подвисал», так что можно было поболтать с другими сотрудниками или просто прогуляться по кабинету. Примерно через пару недель таких запусков, мой научный руководитель посоветовал попробовать мне сделать всё тоже самое, но не в Windows, а в Linux. Я тогда подумал «ну какая разница», но так руководителя уважал, то программу перекомпилировал и его совет исполнил. Какового же было моё удивление, когда я запустил ту же самую программу на тех же самых данных и получил результат (естественно, точно такой же) за несколько секунд! Я даже со стула встать не успел, не то что прогуляться…

Кстати, помимо нашего русскоязычного онлайн-курса по Linux, существует хороший англоязычный вводный курс от Linux Foundation, про который уже писали на хабре. Судя по сайту, он снова начнется 5 января 2015.

Если вы знаете ещё интересные онлайн-курсы или обучающие материалы по азам Linux, будем рады увидеть ссылки на них в комментариях.

Средства системного администратора Linux

Авторизуйтесь

Средства системного администратора Linux

Совсем недавно (5-8 лет назад) системный администратор Linux был ограничен в средствах администрирования и автоматизации. Где-то можно было обойтись самописными скриптами на bash, Python, Perl, а где-то уже требовалось решение уровня энтерпрайз от таких гигантов, как IBM, Oracle или RedHat.

С развитием Open Source стала развиваться и автоматизация в администрировании. На замену самописным скриптам и программам пришли готовые решения. Эти средства появились не на пустом месте. Это были решения по автоматизации существующих задач любого системного администратора. Зачастую это решения, развиваемые по принципу KISS (акроним для «Keep it simple, stupid»), которые получали большие перспективы развития и распространения.

Конечно, лет 5-10 назад средства централизованного администрирования в Windows были развиты лучше, чем в Linux. Это было небезосновательно, т.к. Windows был широко распространён как среди домашних пользователей, так и в офисной/серверной среде. Microsoft, похоже, не предполагала что когда-то будет соперничать с Linux в серверном сегменте. Но не будем здесь углубляться в эти застойные времена для Microsoft, когда главой корпорации был Стив Балмер.

Администрирование

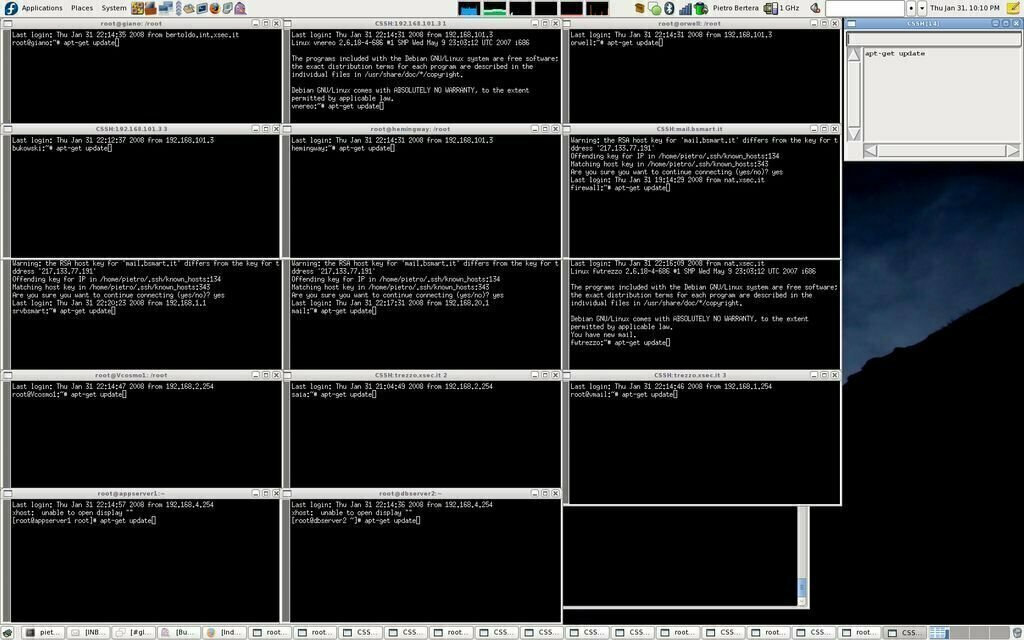

Одним из часто используемых средств администрирования мною и коллегами до появления ansible/puppet/chef был cssh (Cluster SSH).

Cluster SSH в работе

Работа с cssh была проста, не нужно было повторять одни и те же действия на каждом сервере по очереди, всё сводилось к мультиплексированию ввода в терминале на группу SSH подключений. У этого решения, конечно, были очевидные недостатки — необходимо было взаимодействие с администратором, его контроль. Сегодня средства автоматизации ушли намного дальше в своих возможностях и функциональности и зачастую расширяются плагинами.

Одно из наиболее распространённых средств автоматизации в администрировании — Ansible. Оно позволяет автоматизировать практически любые задачи системного администратора. Для работы достаточно SSH доступа к хостам. На сайте есть обзорная статья про Ansible, как его настроить и работать. Проект развивался независимо и вскоре был куплен компанией RedHat.

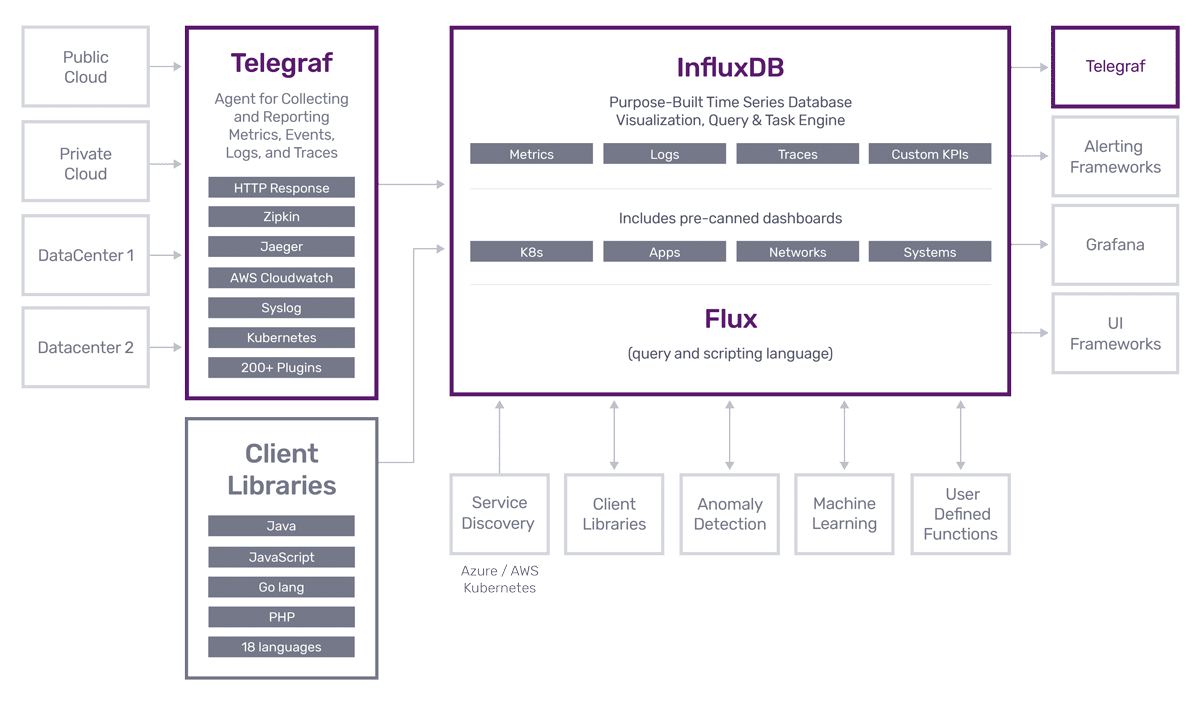

Мониторинг

После настройки сервера и введения его в эксплуатацию для обеспечения SLA и не только необходимо уделить внимание мониторингу.

Мы часто разделяем мониторинг на два отдельных компонента:

Нет необходимости настраивать предупреждения по всем показателям в системе, но собирать показатели системы для статистики и дальнейшего выявлений аномалий — полезно и удобно.

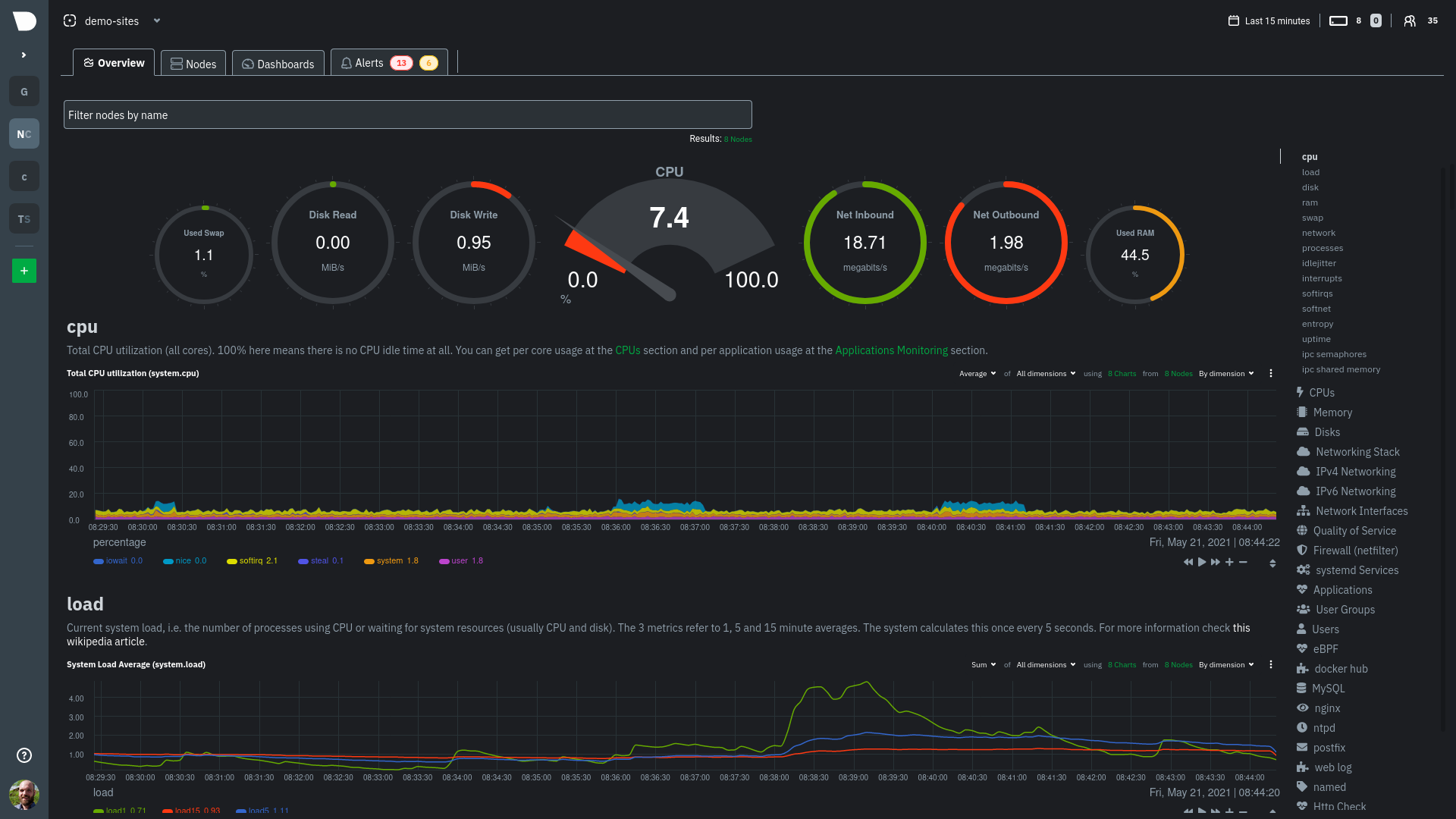

Также в категории мониторинга стоит обратить внимание на Netdata. Это одновременно и агент, и система мониторинга в реальном времени с дашбордом для просмотра статистики, предварительно настроенными графиками и триггерами. После установки остаётся настроить лишь способы оповещений с указанием канала передачи.

Netdata — это «швейцарский нож» в системе мониторинга, обладает широкой функциональностью, поддержкой модулей на Python, Go и не только.

Централизованное управление пакетами

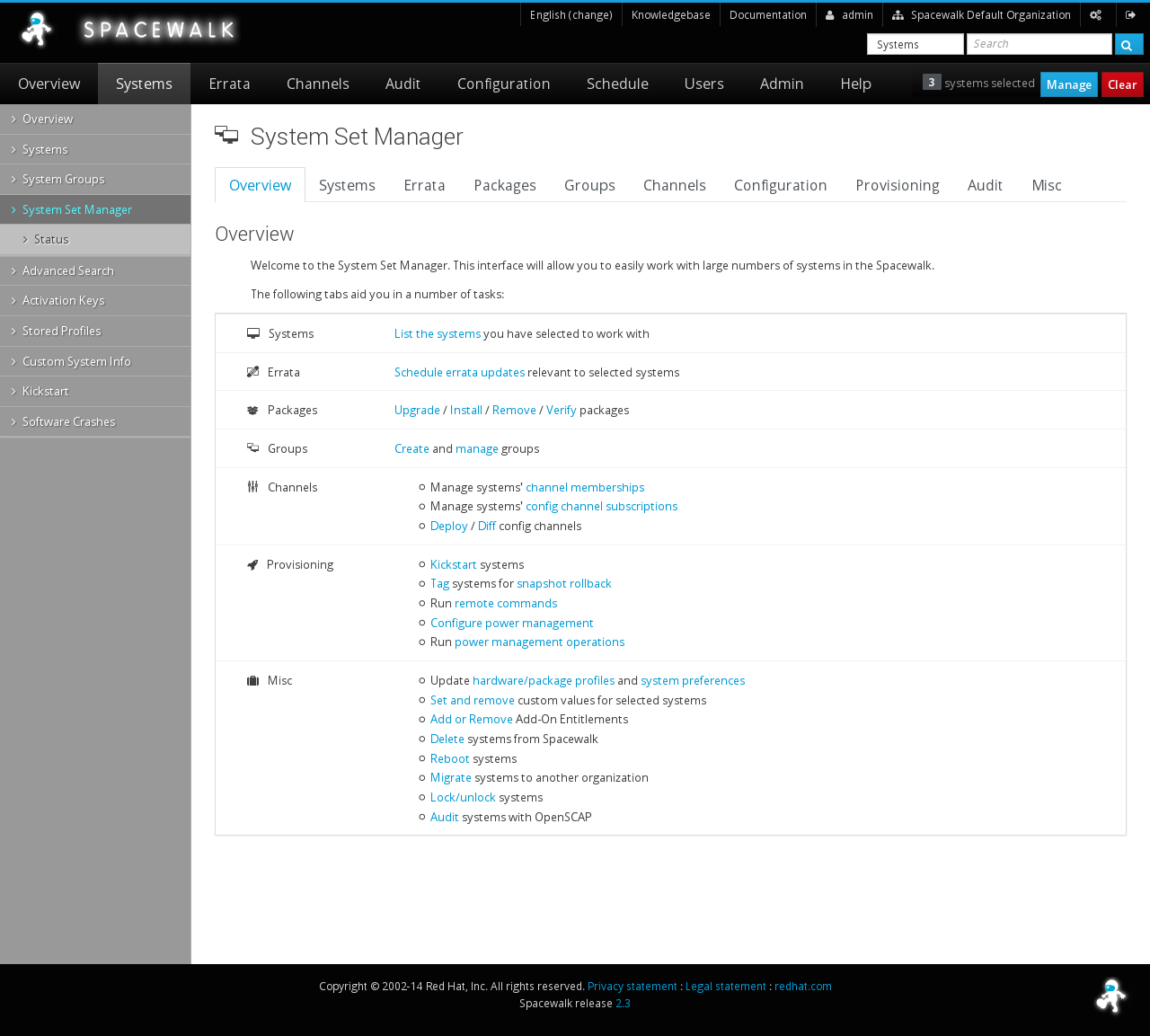

В качестве централизованного управления набором ПО и его обновлениями мы использовали RedHat Spacewalk.

Интерфейс RedHat Spacewalk

С выходом RHEL 7 RedHat провели обновление, вследствие чего заменили Spacewalk на RedHat Satellite, который во многом напоминает Foreman. Для перехода на RedHat Satellite необходимо было бы перенастраивать уже работающие с RedHat Spacewalk системы, отлаживать новое решение (RedHat Satellite) и почти гарантированно бороться с новыми проблемами.

Зачастую в госструктурах и энтерпрайзе широко использовались решения RedHat. И тут со второго плана выходит компания Oracle, которая занималась развитием дистрибутивов Oracle Enterprise Linux/Oracle Unbreakable Enterprise Kernel.

Это продукты, основанные на кодовой базе RedHat Enterprise Linux, но с большим количеством доработок под собственные нужды, в которые том числе входило создание и поддержка среды для, наверное, основного продукта компании Oracle — Oracle Databases.

Но, в отличие от RedHat, дистрибутив которого скачать можно было только по подписке (лицензировании), не говоря уже об обновлениях, Oracle предоставляет это бесплатно. Именно Oracle взялся поддерживать и продолжать развитие Oracle Spacewalk, который вскоре был обновлён в Oracle Linux Manager.

Логирование

С увеличением количества обслуживаемых хостов возникает необходимость централизованного сбор логов. Для этих задач отлично подходят уже готовые Open Source решения, которые мы используем:

Агенты — rsyslog, syslog-ng (доступны в большинстве дистрибутивов)

При небольшом количестве администрируемых хостов можно обойтись syslog-ng как централизованным хранилищем для файлов логов, который будет принимать сообщения на 514 UDP порт. Он умеет раскладывать сообщения по директориям в зависимости от источника (FQDN/IP-адреса), сервиса, дате и прочее.

Резервное копирование

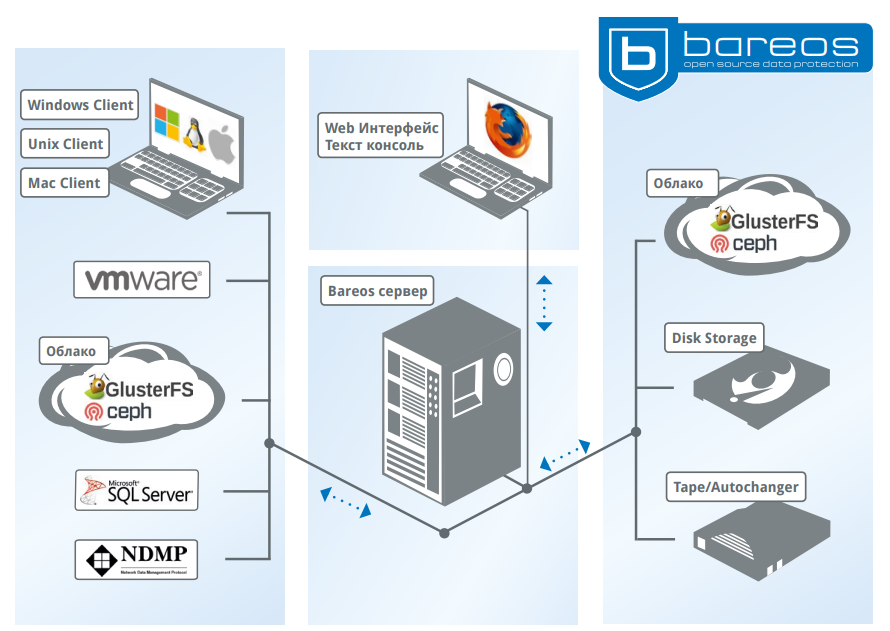

Для резервного копирования выбор достаточно прост. Где-то достаточно rsync + tar (синхронизации и сжатия), а где-то требуется Bacula/Bareos.

В резервном копировании есть достаточно хорошие проприетарные решения, например, «Veeam backup». Если вы используете виртуализацию VMWare, то здесь Veeam упрощает резервное копирование и предоставляет поддержку.

Также в своих решениях мы используем резервное копирование для /etc директории — etckeeper. Он позволяет автоматизировать сохранение содержимого каталога /etc в хранилище системы контроля версий (VCS), отслеживает, когда ваш пакетный менеджер сохраняет изменения в /etc при установке или обновлении пакетов.

Помещение /etc под контроль версий сейчас рассматривается как лучшая практика в индустрии. Преимуществом etckeeper является то, что он делает этот процесс безболезненным, насколько это возможно, и удобным. При наличии незакоммиченных изменений etckeeper будет ежедневно их сохранять, если это не отключено, и отправлять в централизованный репозиторий.

Постскриптум

Выбор любого инструмента зависит от поставленных задач. Если для своих задач вы не нашли готового решения, всегда можно взяться за его реализацию самостоятельно. Обязательно найдутся те, кто вас поддержит и присоединится к развитию вашего решения. Возможно, именно оно будет решать задачи лучше других.

Основы Linux от основателя Gentoo. Часть 1 (1/4): BASH, основы навигации

Предисловие

Об этом руководстве

Добро пожаловать в первую из четырех частей обучающего руководства по основам Linux, разработанного чтобы подготовить вас к сдаче экзамена Linux Professional Institute 101. В нем вы познакомитесь с bash (стандартной оболочкой командного интерпретатора в Linux), узнаете о большинстве возможностей таких стандартных команд Linux, как ls, cp и mv, разберетесь в инодах, жестких и символьных ссылках, и многом другом. К концу этого руководства у вас сформируется некий фундамент знаний, и вы будете готовы к изучению основ администрирования Linux. К концу всего курса (8 частей), у вас будет достаточно навыков, чтобы стать системным администратором Linux и пройти сертификацию LPIC Level 1 от Linux Professional Institute, если конечно захотите.

Данная первая часть руководства отлично подходит для новичков в Linux, а также для тех пользователей, кто хочет освежить или улучшить свое понимание фундаментальных концепций Linux, таких, как копирование и перемещение файлов, создание символических и жестких ссылок, а также стандартных команд обработки текста, включая конвейеры и перенаправления. По ходу мы также дадим множество советов, подсказок и трюков, что делает это руководство насыщенным и практичным, даже для тех, кто уже имеет солидный опыт работы с Linux. Для начинающих большая часть этого материала будет новой, но более продвинутые пользователи Linux найдут это руководство отличным средством, чтобы разложить свои фундаментальные навыки по полочкам у себя в голове.

Тем, кто изучал первую версию этого руководства с целью, отличной от подготовки к экзамену LPI, возможно, что вам не нужно его перечитывать. Однако, тем же, кто планирует сдавать экзамены, стоит обязательно просмотреть данную исправленную версию.

Введение в bash

Оболочка

Если вы уже использовали Linux ранее, то наверняка знаете, что после входа в систему вас приветствует приглашение, которое выглядит примерно так:

На практике приглашение, которое вы видите, может немного отличаться. Например, оно может содержать имя хоста, имя текущей рабочей директории, или все вместе. Не зависимо от того, как выглядит ваше приглашение, есть одна несомненная вещь: программа, которая выводит это приглашение, называется оболочка интерпретатора команд (от англ. shell — оболочка, он же командная строка или терминал — прим. пер.), и, вероятнее всего, вашей командной оболочкой будет ‘bash’.

А у вас запущен bash?

Вы можете убедиться, что используете bash, набрав:

Если строчка выше выдает ошибку, или ответ не соответствует, возможно, что вы запустили другую оболочку. В этом случае большая часть этого руководства все еще будет полезна, но было бы значительно лучше для вас переключиться на bash, ради подготовки к экзамену 101.

О bash

Bash — это акроним от Bourne-again-shell, от англ. «ещё-одна-командная-оболочка-Борна» или «рождённая-вновь-командная оболочка» (тут игра слов Bourne/born — прим. пер.), и является оболочкой по умолчанию для большинства Linux-систем. Задача оболочки получать от вас команды, через которые вы взаимодействуете с Linux-системой. После того, как вы закончили ввод команд, вы можете выйти из оболочки (exit) или закончить сеанс (logout), в этом случае вы увидите приглашение входа в систему.

Кстати, вы также можете выйти из оболочки bash нажав control-D в приглашении.

Использование «cd»

Вы только что сообщили bash, что хотите работать в директории /, также известной, как корневая; все директории в системе имеют форму дерева, и / является его вершиной, т.е. корнем (в информатике деревья растут наоборот, корень вверху, а ветки спускаются вниз — прим. пер.). cd устанавливает директорию, в которой вы в данный момент работаете, также известную как «текущая рабочая директория».

Чтобы узнать текущую рабочую директорию в bash нужно набрать:

В примере с cd, аргумент / называется путь. Он сообщает cd куда мы хотим отправиться. В частности, аргумент / это абсолютный путь, что значит, что он задает расположение относительно корня дерева файловой системы.

Абсолютные пути

Ниже несколько из них:

/dev

/usr

/usr/bin

/usr/local/bin

Как можно заметить, у всех абсолютных путей есть одна общая черта, они начинаются с /. Указывая, допустим, /usr/local/bin в качестве аргумента для cd, мы сообщаем, что хотим попасть в / директорию, затем в usr директорию внутри нее, и так далее в local и bin, вниз по дереву. Абсолютные пути всегда отсчитываются начиная от / сперва.

Относительные пути

Другой тип пути называется «относительный путь». bash, cd, и другие команды всегда интерпретируют их относительно текущей директории. Относительные пути НИКОГДА не начинаются с /. Так, если мы сначала переместимся в /usr:

То, затем мы можем использовать относительный путь local/bin, чтобы попасть в директорию /usr/local/bin:

Относительные пути могут также содержать одну или более «..» директории. Директория «..» специальная; она указывает на родительскую директорию. Так, продолжая с примера выше:

Как видно, наша текущая директория теперь /usr/local. Мы смогли переместиться «назад» на одну директорию относительно текущей, где были до того.

Кроме того, мы также можем использовать «..» в существующем относительном пути, позволяющем нам переместиться в директорию «рядом» с той, в которой находимся:

Примеры относительных путей

Относительные пути могут быть чуточку более сложными. Ниже несколько примеров, попробуйте самостоятельно догадаться, где вы окажитесь после набора каждой из этих команд.

А теперь наберите их и проверьте свои предположения.

Перед тем как мы закончим изучение cd, есть несколько моментов, которые необходимо прояснить. Во-первых, есть еще одна специальная директория «.», которая означает «текущая директория». Хотя она и не используется с командой cd, но часто используется для выполнения программы из текущей директории, как в следующем примере:

В данном случае будет запущена исполняемая программа myprog, находящаяся в текущей рабочей директории.

cd и домашняя директория

Если бы мы хотели переместиться в нашу домашнюю директорию, то могли бы набрать:

Без каких либо аргументов cd переместит в вашу домашнюю директорию, которая будет /root для суперпользователя, или обычно /home/username (где username — имя пользователя в системе — прим.пер.) для любого другого пользователя. Но, что если мы хотим указать файл в нашей домашней директории? Может быть мы хотим передать путь к файлу в качестве аргумента нашей программе myprog. Если файл расположен в нашей домашней директории, мы можем набрать:

Однако, использования абсолютного пути вроде этого, не всегда удобно. К счастью, мы можем использовать символ

(тильда), чтобы проделать то же самое:

Другие домашние директории пользователей

Bash воспримет одиночную

как указатель на вашу домашнюю директорию, но вы также можете использовать её для указания на домашние директории других пользователей. Например, если мы хотели сослаться на файл под названием fredsfile.txt в домашней директории пользователя fred, то могли бы набрать:

Об авторах

Daniel Robbins

Дэниэль Роббинс — основатель сообщества Gentoo и создатель операционной системы Gentoo Linux. Дэниэль проживает в Нью-Мехико со свой женой Мэри и двумя энергичными дочерьми. Он также основатель и глава Funtoo, написал множество технических статей для IBM developerWorks, Intel Developer Services и C/C++ Users Journal.

Chris Houser

Крис Хаусер был сторонником UNIX c 1994 года, когда присоединился к команде администраторов университета Тэйлора (Индиана, США), где получил степень бакалавра в компьютерных науках и математике. После он работал во множестве областей, включая веб-приложения, редактирование видео, драйвера для UNIX и криптографическую защиту. В настоящий момент работает в Sentry Data Systems. Крис также сделал вклад во множество свободных проектов, таких как Gentoo Linux и Clojure, стал соавтором книги The Joy of Clojure.

Aron Griffis

Эйрон Гриффис живет на территории Бостона, где провел последнее десятилетие работая в Hewlett-Packard над такими проектами, как сетевые UNIX-драйвера для Tru64, сертификация безопасности Linux, Xen и KVM виртуализация, и самое последнее — платформа HP ePrint. В свободное от программирования время Эйрон предпочитает размыщлять над проблемами программирования катаясь на своем велосипеде, жонглируя битами, или болея за бостонскую профессиональную бейсбольную команду «Красные Носки».