РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

для численного моделирования процессов, протекающих на АЭС с РУ на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем

В Российской Федерации действует Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010—2015 годов и на перспективу до 2020 года» (ФЦП ЯЭНП). В реализации ФЦП и реализуемого в ее рамках проекта «Прорыв» по разработке и обоснованию безопасности объектов и технологий, предназначенных для замыкания ядерного топливного цикла, задействованы ведущие организации и предприятия атомной отрасли, учебные центры, институты Российской академии наук.

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» на базе ИБРАЭ РАН создан центр ответственности по реализации проекта «Разработка интегрированных систем кодов нового поколения для разработки и обоснования безопасности ядерных реакторов, проектирования АЭС, создания технологий и объектов ядерного топливного цикла» (кратко — «Коды нового поколения»). В рамках этого проекта ИБРАЭ РАН разрабатывает линейку универсальных расчетных кодов для моделирования различных режимов работы действующих и перспективных реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем.

Коды нового поколения, разрабатываемые ИБРАЭ РАН, характеризуют следующие особенности:

Линейка кодов нового поколения ИБРАЭ РАН

Интегральный код СОКРАТ-БН

Предназначен для расчетного обоснования безопасности реакторных установок с натриевым теплоносителем (БН-600, БН-800, БН-1200, МБИР).

Численное моделирование динамики реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем в условиях аварий, связанных с нарушениями в работе оборудования I-го, II-го и III-го контуров, включая начальные стадии развития аварии и стадию деградации активной зоны.

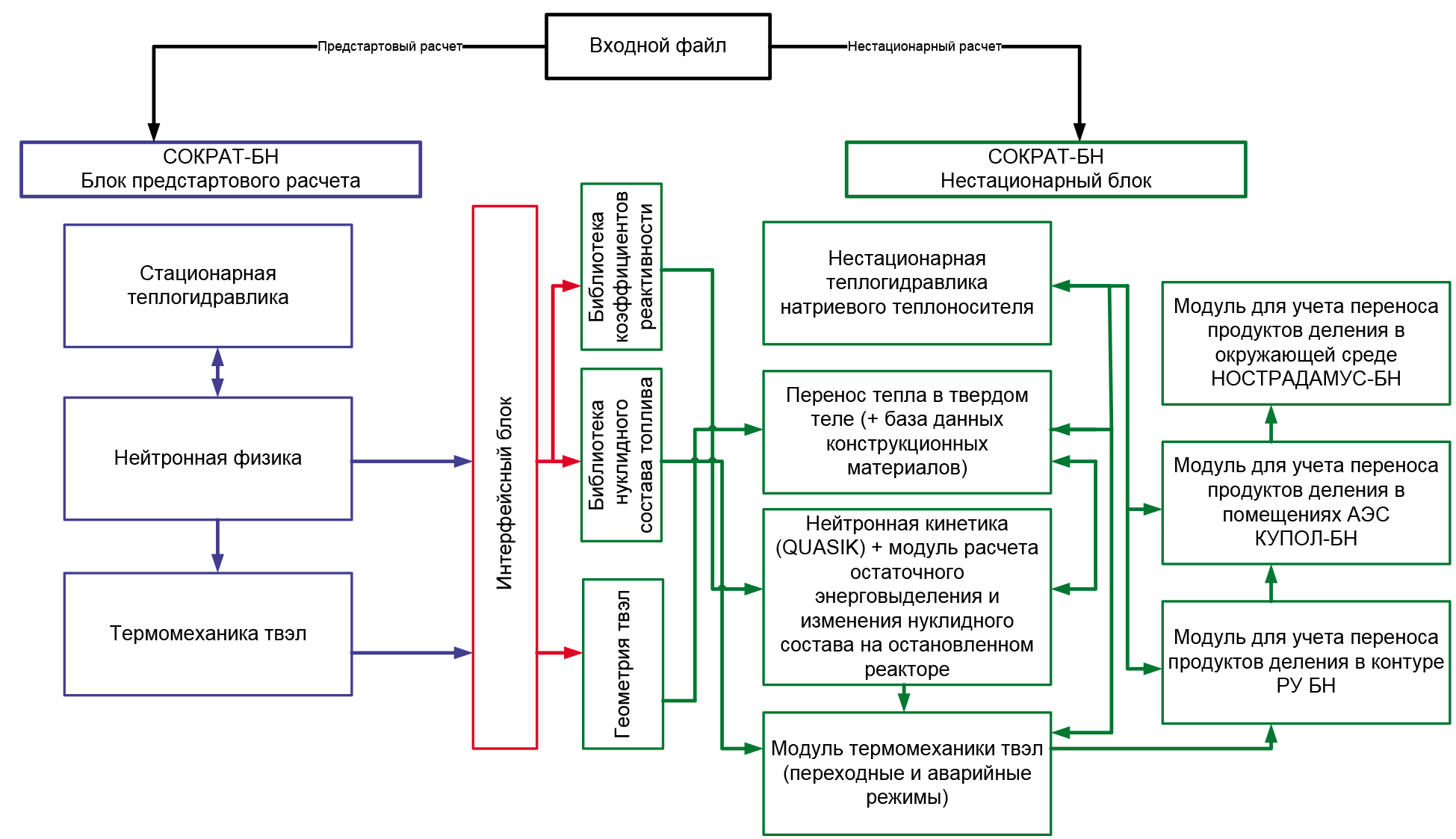

Базовая структура кода СОКРАТ-БН.

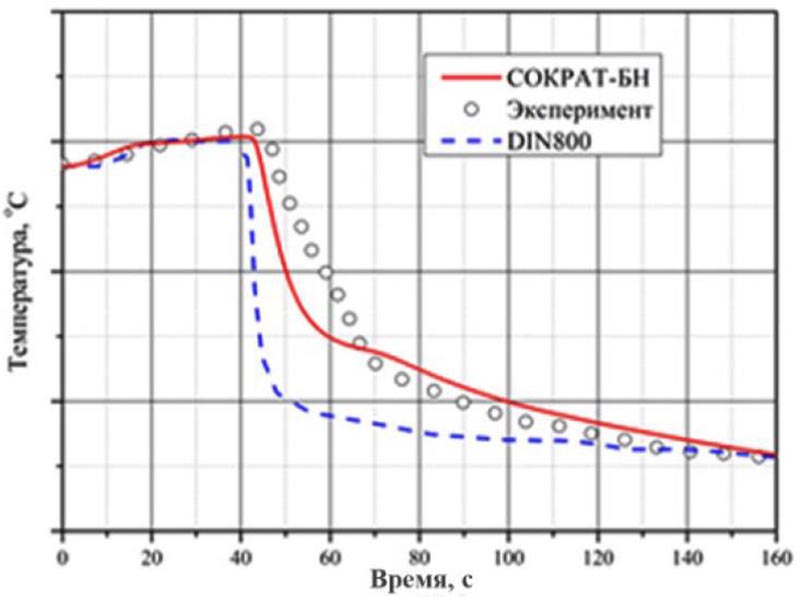

В рамках работ по кросс-верификации проведено сравнение результатов расчетов ряда задач кодом СОКРАТ-БН с российскими кодами, предназначенными для моделирования тяжелых аварий быстрых реакторов с натриевым теплоносителем (COREMELT, DIN-800). Анализ полученных результатов для эксперимента по срабатыванию блока аварийной защиты на БН-600 позволяет сделать вывод, что код СОКРАТ-БН описывает эксперимент точнее, чем аттестованный в НТЦ ЯРБ код DIN-800.

а) .png)

Универсальный теплогидравлический код HYDRA-IBRAE/LM

Предназначен для решения задач нестационарной теплогидравлики с анализом неопределенностей применительно к реакторным установкам на быстрых нейтронах с натриевым, свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями.

Теплогидравлическое обоснование АЭС с реакторными установками с жидкометаллическим теплоносителем.

Внешний вид (а) и расчетная схема (б) экспериментальной установки TALL; (в) – сравнение расчетов, выполненных с помощью кода HYDRA-IBRAE/LM, с результатами одного из экспериментов, проведенных на установке TALL.

Универсальный топливный код БЕРКУТ для реакторов на быстрых нейтронах

Предназначен для численного моделирования термомеханического и физико-химического поведения отдельного твэла с различными видами топлива (диоксид урана, смешанное оксидное топливо, нитридное смешанное топливо) в активной зоне реактора на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем.

Универсальный топливный код БЕРКУТ построен с широким использованием методик и программных алгоритмов, наработанных в процессе создания топливного кода SFPR для реакторов с водным теплоносителем.

Расчетное обоснование безопасности твэлов активной зоны реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем.

Универсальный интегральный расчетный код ЕВКЛИД

Предназначен для детерминистического анализа аварий реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем в различных режимах работы с учетом всех факторов, влияющих на безопасность РУ, в том числе процессов нагрева теплоносителя, разгерметизации оболочки твэла, плавления активной зоны, распространения продуктов деления под защитной оболочкой и за ее пределы в окружающую среду.

Системный анализ поведения реакторной установки на быстрых нейтронах с ЖМТ в различных режимах работы при решении задач конструирования, проектирования, обоснования безопасности АЭС с жидкометаллическим теплоносителем.

Картограмма активной зоны РУ типа БРЕСТ и зависимости максимальной температуры теплоносителя, оболочки и топлива от времени для тепловыделяющей сборки (ТВС) центральной зоны. Сравнение результатов расчётов кодами DINAR (ОАО «НИКИЭТ») и ЕВКЛИД.

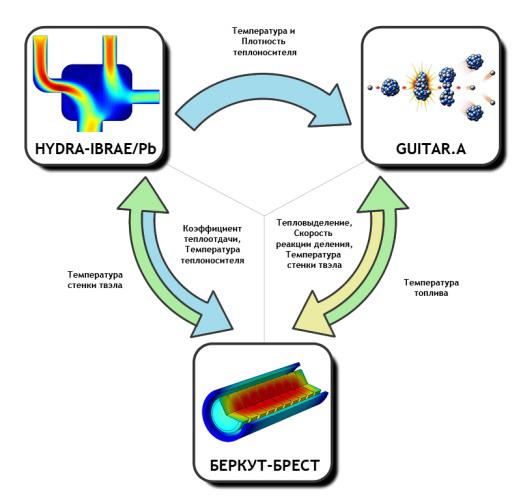

Взаимодействие расчетных кодов и их интеграция в программный комплекс.

Партнеры ИБРАЭ РАН по реализации проекта «Коды нового поколения»

Расчетные коды в атомной энергетике

Текст: Андрей Велесюк, Иван Моргунов

На конференция NURETH‑2017, прошедшей недавно в Китае, больше всего внимания было уделено CFD-кодам — почти половина докладчиков так или иначе упоминали CFD-моделирование. Что же такое CFD-коды и как за последние 15 лет они стали темой № 1 в мире атомной энергетики?

Иллюстрация: Влад Суровегин

Крупнейшая международная конференция по теплогидравлике в атомной отрасли NURETH‑2017 (International Topical Meeting on Nuclear Reactor and Thermal Hydraulics) прошла 8 сентября в китайском городе Сиань. На ней было представлено 730 докладов, и более чем в 330 из них упоминалось CFD-моделирование.

«Причем акцент докладчики делали на разработку новых математических моделей, методологических подходов и решение прикладных задач теплофизики в атомной отрасли, — рассказал участник конференции, инженер-конструктор первой категории ОКБ «Гидропресс» Василий Волков. — Почти все эти работы идут через университеты и имеют господдержку. Вовсю идет отладка технологии проведения расчетов, методологий, которые потом внедряются в промышленность».

Нашим читателям очевидна перспективность такого источника энергии, как деление ядер. Равно как и то, что использование ядерного топлива требует обеспечения безопасности. Чтобы добиться необходимого уровня безопасности, нужны точные расчеты во время проектирования объектов ядерной энергетики. Один из методов, позволяющих сократить затраты на проектирование, — использование CFD-кодов — методов вычислительной гидродинамики (Computational Fluid Dynamics). Попытаемся популярно объяснить, в чем состоят эти методы.

Краткая история CFD-кодов

Начнем издалека, с середины 1960-х годов, когда для расчетных исследований в атомной отрасли стали применять так называемые системные коды. Они схематически описывают конструкцию реакторной установки и моделируют ее характеристики.

Их главная особенность в том, что для получения корректных результатов, в программу необходимо включить большое количество экспериментальных данных.Для предприятий, обладающих собственной производственной и экспериментальной базой, это не было проблемой. Но если необходимо было наполнить системные коды новыми экспериментальными данными, то приходилось привлекать сторонние предприятия или проводить натурные эксперименты, а это весьма затратно.

В начале XXI века мировое сообщество во главе с МАГАТЭ в качестве альтернативы системным кодам обратило внимание на CFD-коды, в основе которых лежит решение уравнений Навье-Стокса или Рейнольдса численными методами. Кстати, в атомной промышленности CFD-коды впервые применили еще в СССР, во время совместного проекта с Чехией по изучению тепломассообмена в топливных сборках для реакторов на быстрых нейтронах. А в аэрокосмической промышленности вычислительную гидроаэродинамику используют с конца 1960-х годов для расчета параметров камер сгорания ракетных двигателей, физико-химических процессов при обтекании головных частей боеголовок и сверхзвуковых самолетов.

В чем разница этих двух методов, проще всего объяснить на примере. Если 60 лет назад появлялся проект нового самолета, то вначале собирали специальный стенд, а затем проводили испытания: продували модель в аэродинамической трубе, фиксировали результаты, вносили изменения — и снова в трубу. CFD-коды на фоне этого — своего рода революция. Они позволяют смоделировать виртуальный образец и провести бóльшую часть необходимых испытаний на математической трехмерной модели. В результате теперь самолет приходится прогонять через аэротрубу не 100 раз, а, к примеру, всего два — чтобы подтвердить результаты.

Расчетные коды в атомной энергетике

Еще большее значение данное свойство ядерного топлива имеет для транспорта: судно может обходиться без перезагрузки топлива в течении нескольких лет.

Однако использование ядерной энергии требует обеспечения безопасности объекта энергетики. Для этого используют активные и пассивные устройства и системы безопасности. Особенно интересно использование пассивных систем и устройств, когда система отключается или реагирует на возникшие отклонения от нормальной эксплуатации без вмешательства человека. Одним из проявлений ориентации на использование пассивных систем и устройств является отказ от циркуляционных насосов и применение естественной циркуляции теплоносителя в реакторном оборудовании [2,4,5]. В связи с этим в настоящее время много работ посвящено исследованию процесса естественной циркуляции, ее изучению и моделированию.[1]

CDF коды

Использование ядерной энергии требует обеспечения безопасности объектов энергетики. Это, в частности, объясняет высокие требования к точности при проектировании устройств и конструкций. Для более точного понимания процессов, происходящих внутри проектируемых объектов, проводятся модельные эксперименты, строятся математические модели объектов. В настоящее время особенно актуально в связи с этим применение CFD кодов (методов вычислительной гидродинамики), позволяющих визуализировать происходящие внутри исследуемых объектов процессы, выявить энергонапряженные узлы и элементы, и уже на стадии проектирования предпринять меры по исправлению выявленных недостатков. [6]

Однако для использования CFD кодов необходимо адаптировать их под конкретную задачу, создать и опробовать модель, описывающую конкретный процесс. И, как результат, верифицировать расчетное средство для решения этой конкретной задачи.

Цель работы

В данной работе исследуется процесс естественной циркуляции, а так же предприняты попытки моделирования данного процесса с использованием современных расчетных средств – CFD кодов.

Решение поставленной задачи

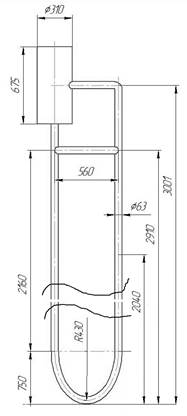

Для решения поставленной задачи первоначально была проведена серия экспериментов на циркуляционном стенде ФТ-101, находящемся на кафедре «Ядерные реакторы и энергетические установки» института ядерной энергетики и технической физики НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Схема стенда представлена на рисунке 1 [3]

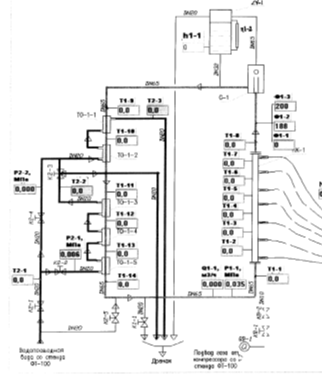

Рис.1. Схема циркуляционного стенда: а) схема циркуляционного тракта, б) схема расположения средств теплофизического контроля

В состав установки входят:

— нагревательный участок трубы;

— холодильники ТО 1-1 ÷ ТО 1-5;

— термоэлектрические термометры Т 1-1÷ Т 1-6;

-средства теплофизического контроля.

Параметры эксперимента представлены в таблице 1:

Верификация CFD кодов на примере пакета программ ЛОГОС для решения задач атомной энергетики

Пакет программ ЛОГОС

Разработанный во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров) пакет программ ЛОГОС предназначен для расчета задач тепломассопереноса, турбулентной гидро-, аэродинамики и распространения тепла на супер-ЭВМ с массовым параллелизмом.

Специализированный модуль Логос-Аэрогидромеханика используется для расчета несжимаемых и сжимаемых течений вязкого газа, течений в пористых телах, расчета задач сопряженного теплообмена, моделирования движения системы несмешивающихся жидкостей, распределения тепла в твердом теле и в неподвижной жидкости, переноса тепла излучением в оптически прозрачных средах.

Модуль Логос-Адаптивность предназначен для численного моделирования трехмерных ламинарных и турбулентных, стационарных и нестационарных течений жидкости и газа в областях с неподвижными и подвижными геометриями на адаптивно-встраиваемых сетках.

В ПП ЛОГОС возможно решение связанных задач теплообмена и газодинамики.

ПП ЛОГОС имеет встроенный препроцессор и систему постпроцессинга ScientificView. ЛОГОС позволяет моделировать процессы на произвольных структурированных и неструктурированных расчетных сетках, состоящих из произвольных многогранников.

Тестирование (верификация) пакета программ ЛОГОС для расчетов течения жидкометаллического теплоносителя в верхней камере реакторов на быстрых нейтронах.

Для расчетов использованы материалы экспериментальных исследований процессов смешения разнотемпературных струй теплоносителя на выходе из головок тепловыделяющих сборок (ТВС) реактора БН-350 на модели, состоящих из семи смежных тепловыделяющих сборок (ТВС) (расчет I), и БН-600 на модели 1/6 части активной зоны (сборка большого количества головок тепловыделяющих сборок – 105 штук, расчет II). Эксперименты проведены в ГНЦ РФ – ФЭИ на жидкометаллических стендах со щелочным жидкометаллическим теплоносителем.

В пакете программ ЛОГОС проведено «прямое» моделирование процесса перемешивания нескольких дискретных струй и сложной пространственной ориентацией.

Получены данные по температурным полям и перемешиванию разнотемпературных струй на выходе из головок тепловыделяющих сборок. Исследованы закономерностей распространения горячего пятна над активной зоной. Выявлено, что растечка тепла по высоте камеры смешения после среза головки тепловыделяющих сборок происходит по-разному для центральной струи теплоносителя и струй по окнам ТВС.

Для расчета I показано, что при увеличении приведенной скорости (Re≥12000) эффективность струйного турбулентного перемешивания увеличивается. При меньших скоростях перемешивание осуществляется теплопроводностью теплоносителя.

Для расчета II эффективная теплопроводность системы натрий – конструкция ТВС на участке основного сильного перемешивания (5 шагов решетки ТВС по потоку) составляет λэфф/λ≈4. Таким образом, роль турбулентного перемешивания определяющая.

Расчетное моделирование с помощью пакета программ ЛОГОС.

Проведены исследования теплогидравлических процессов, происходящих в имитаторе бака реактора водяного экспериментального стенда. Для расчетов использованы данные, полученные на экспериментальных установках ГНЦ РФ – ФЭИ.

Проведены исследования теплогидравлических процессов, происходящих в верхней камере реактора на быстрых нейтронах. Получена общая картина течения и температурной стратификации натрия в верхней камере в диапазоне расходов от 100 до 10% от номинального. В этом диапазоне поток изменяется от вынужденной конвекции до естественной с существенным изменением пространственной структуры течения.

Участники научно-технического семинара «Проблемы верификации и применения CFD кодов в атомной энергетики» пришли к выводу о необходимости объединения усилий при проведении аттестации программ

С 13 по 14 сентября на базе АО «ОКБМ Африкантов» состоялся второй научно – практический семинар «Проблемы верификации и применения CFD (calculation fluent dynamic) кодов в атомной энергетике», проходивший в Нижнем Новгороде.

Основной задачей семинара являлось формирование единого коллегиального мнения о современном состоянии внедрения CFD-кодов в атомной энергетике, а также решение вопросов продвижения этих работ.

«Мы в очередной раз убедились, что использование CFD-программ актуально практически во всех предприятиях отрасли, которые занимаются разработкой проектов, сопровождением эксплуатации и научным руководством. Семинар показал, что в отрасли накопилось большое число актуальных направлений, для которых уже используются CFD-программы, а также направления, в которых CFD-программы будут использоваться в ближайшие годы»,

— отметил главный специалист отдела расчетов гидравлических и теплотехнических процессов АО «ОКБМ Африкантов» Алексей Будников.

По итогам семинара участники пришли к выводу, что на сегодняшний день приоритетной задачей является проведение аттестации CFD-программ для их дальнейшего использования при обосновании безопасности реакторных установок и при проектировании различного оборудования. Также участники мероприятия приняли решение о том, что семинар будет проводиться раз в 2 года.

Мероприятие объединило 95 участников из кластера предприятий Госкорпорации «Росатом» и профильных ВУЗов. В ходе семинара было представлено более 40 докладов, посвященных проблематике использования CFD-программ в атомной энергетике. Также в рамках данного мероприятия состоялся круглый стол на тему «Подходы к аттестации и задачи формирования экспериментальной базы для верификации CFD кодов».

Использование программ вычислительной гидродинамики (CFD) с целью обоснования ресурса отдельного оборудования реакторных установок является чрезвычайно перспективным. Необходимым условием использования CFD программ для этого является их верификация экспериментальной базе, представительной с точки зрения описания физических процессов в неизометрических потоках.

Научный портал «Атомная энергия 2.0“ – это открытое к сотрудничеству прогрессивное цифровое СМИ с элементами управления знаниями и ценностного лидерства, ставящее своей целью решение главной проблемы фундаментальной системообразующей атомной отрасли – образования и общения широкой общественности и специалистов об инновационном развитии экологически устойчивых и полезных ядерных и радиационных наук и технологий в России и за рубежом. Мы предлагаем Вашей организации стать партнером нашего проекта и получить комплексный пакет уникальных информационных услуг.