Что такое перинатальная энцефалопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гавриловой Татьяны Алексеевны, детского невролога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Перинатальная энцефалопатия (перинатальное поражение центральной нервной системы) — это заболевание, которое характеризуется повреждением нервной системы ребёнка в перинатальный период.

Перинатальная энцефалопатия (ПЭП) и перинатальное поражение ЦНС — это равнозначные термины, однако детские неврологи чаще применяют второй вариант при постановке диагноза.

В РФ принято объединять всевозможные варианты поражения нервной системы под одним общим диагнозом – «перинатальная энцефалопатия», а в международной классификации, наоборот, максимально уточнять его название и код.

То есть российскому обобщённому диагнозу «перинатальная энцефалопатия» в МКБ-10 может соответствовать несколько уточнённых диагнозов, например:

Основные факторы, приводящие к повреждению нервной системы во время беременности:

Основные факторы, приводящие к повреждению нервной системы в родах:

Основные факторы, приводящие к повреждению головного мозга после родов:

Симптомы перинатальной энцефалопатии

Уже при рождении при наличии тяжёлой родовой травмы с внутричерепным или внутрижелудочковым кровоизлиянием, асфиксией в родах и т. д. у детей отмечаются такие проявления, как угнетение или возбуждение ЦНС, внутричерепная гипертензия (повышенное давление), судороги и даже кома. В таком случае дети экстренно госпитализируются в отделение неонатологии, где получают интенсивное лечение под постоянным наблюдением врачей с внутривенным введением лекарственных препаратов. При необходимости детей временно подключают к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

У детей до года с перинатальной энцефалопатией клинические проявления делят на несколько групп.

Синдром двигательных нарушений:

Мышечный тонус при этом может быть повышен либо снижен. При повышении тонуса мышц в руках преобладает тонус в сгибателях (ребёнок держит ручки в кулачках), в ногах преобладает тонус в икроножных мышцах и приводящей группе мышц бедра (при попытке поставить на поверхность ребёнок поджимает пальцы стоп, опора на носочки с перекрёстом).

Также у многих детей с перинатальным поражением ЦНС отмечается задержка психомоторного развития. В связи с чем детский невролог должен чётко знать календарь психомоторного развития у детей до года. При нормальном психомоторном развитии дети начинают:

Существуют индивидуальные особенности развития, небольшие отклонения в развитии могут проходить самостоятельно, но отставание в психомоторном развитии доношенного ребёнка на 2 месяца и более требует осмотра детского невролога для решения вопроса: нуждается ли ребёнок в лечении и назначении комплексной реабилитации.

Не стоит заниматься самолечением, обследование и лечение ребёнку должен назначить детский невролог.

Патогенез перинатальной энцефалопатии

При неблагополучном течении беременности и родов универсальным патогенетическим фактором, повреждающим головной мозг, является гипоксия — это недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.

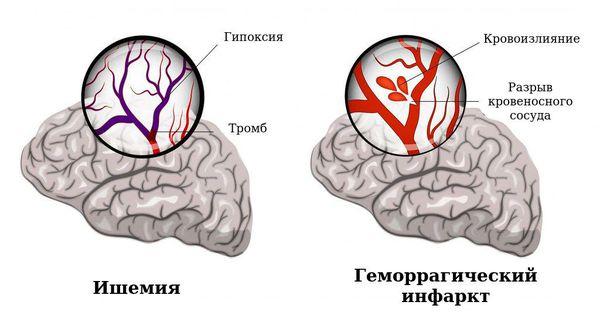

Существует два основных варианта повреждения головного мозга:

Поражение нервной системы при внутриутробных инфекциях сопровождается вовлечением в воспалительный процесс тканей головного мозга и его оболочек (энцефалит, менингит), повышением внутричерепного давления и присоединением судорог.

Возможен также механический перелом ключицы, с повреждением нервного сплетения, расположенного вблизи, возможно механическое повреждение лицевого нерва с формированием в дальнейшем пареза (ослабления) лицевого нерва. При тяжёлых родах возможно формирование ротационного подвывиха шейных позвонков.

Классификация и стадии развития перинатальной энцефалопатии

Перинатальные поражения ЦНС в зависимости от основного повреждающего фактора:

Длительность острого периода:

Восстановительный период длится от месяца до года, у недоношенных детей этот период удлиняется до 2 лет.

Осложнения перинатальной энцефалопатии

В случае тяжёлого поражения нервной системы и несвоевременного начала комплексного лечения впоследствии возможно формирование серьёзных нарушений:

Диагностика перинатальной энцефалопатии

В тех случаях, когда неврологические нарушения были ярко выражены изначально, диагноз перинатальной энцефалопатии устанавливается непосредственно в роддоме и ребёнок своевременно направляется в отделение неонатологии для интенсивной терапии.

В таком случае диагноз ставится на основании:

Далее невролог назначает ребёнку обследование:

При осмотре глазного дна отмечается ангиопатия сосудов глазного дна: сужение артерий, расширение и патологическая извитость вен. Однако провести осмотр глазного дна у маленького ребёнка не всегда удаётся, так как он не может зафиксировать взор в нужную для осмотра точку.

Лечение перинатальной энцефалопатии

Лечение перинатальной патологии в острый период проводится в отделении неонатологии.

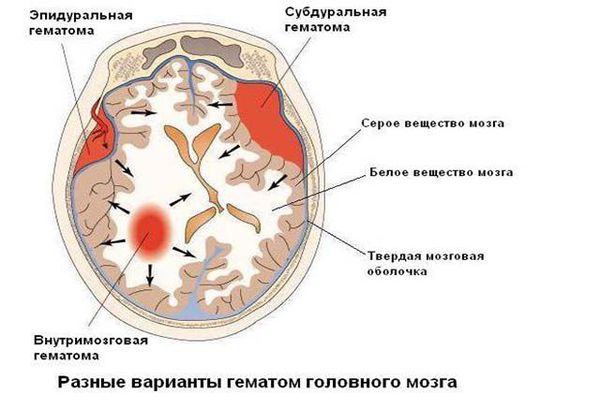

Оперативное лечение может понадобиться при наличии у ребёнка большой гематомы внутри полости черепа — её удаление возможно только хирургическим путём.

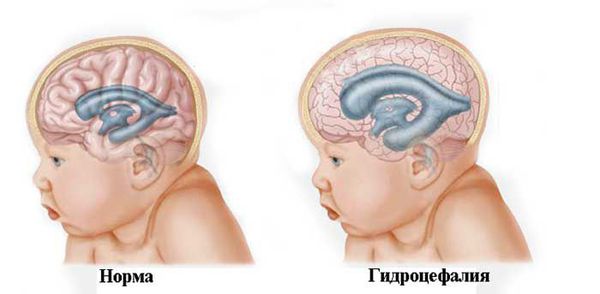

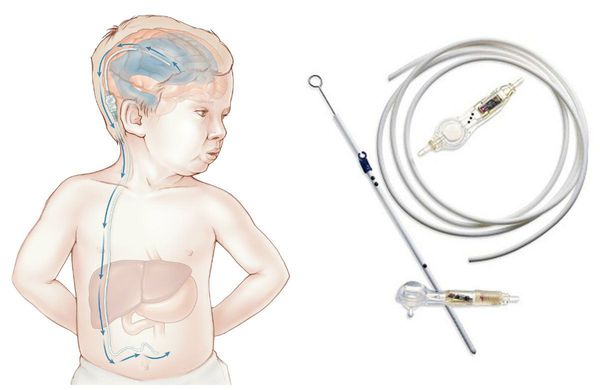

При нарастающей закрытой гидроцефалии, чтобы избежать атрофии головного мозга от сдавления его жидкостью, детям проводят шунтирующую операцию — устанавливают шунт (пластиковую трубочку, по которой лишняя жидкость из полости черепа отводится в брюшную полость и там всасывается).

Однако большинство родителей сталкивается с необходимостью лечения ребёнка с перинатальной энцефалопатией в восстановительный период до 1 года в связи с нарушением мышечного тонуса, задержкой развития, гипертензионно-гидроцефальным синдромом и прочими проявлениями.

Наибольшего эффекта можно добиться с помощью комплексного лечебного подхода.

ЛФК — лечебная физкультура. Может включать различные виды:

Микротоковая рефлексотерапия (МТРТ) — новая медицинская технология, разрешённая Минздравом РФ и рекомендованная для лечения детей с органическим поражением головного мозга, с задержками развития двигательного, речевого, психического развития и ДЦП. Лечение проводится в амбулаторном режиме в реабилитационных центрах в различных регионах РФ.

Лечебное воздействие физиологичное и безболезненное, оказывается токами микроамперного диапазона на нейрорефлекторные зоны на различных участках кожного покрова. Микротоки в 10 раз меньшие, чем при стандартной физиотерапии. Лечение проводится по индивидуальной схеме с учётом всех имеющихся у ребёнка проявлений перинатальной энцефалопатии.

В процессе лечения восстанавливается нормальная рефлекторная деятельность головного мозга, нормализуется мышечный тонус: спастичные (напряжённые) мышцы — расслабляются, гипотоничные (ослабленные) — стимулируются. МТРТ стабилизирует тонус сосудов головного мозга, что позволяет скомпенсировать внутричерепное давление.

Мочегонные препараты целесообразно использовать только при повышении внутричерепного давления (расширение ликворных пространств на НСГ, наличие клинических проявлений гипертензионно-гидроцефального синдрома).

Прогноз. Профилактика

В качестве профилактики необходимо минимизировать факторы риска при беременности и родоразрешении. Важнейшей задачей является предупреждение внутриутробной гипоксии. Для этого важно провести адекватную терапию имеющихся хронических заболеваний и своевременную коррекцию течения осложнённой беременности.

Расстройства личности органической природы

Общая информация

Краткое описание

Органические расстройства личности – это расстройства вследствие органического повреждения головного мозга, проявляющиеся личностными и поведенческими нарушениями.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Факторы и группы риска

Диагностика

Показания для консультации специалистов: при наличии сопутствующих заболеваний.

— экспериментально-психологическое обследование (первичное) – диагностика нарушений психических процессов и психических свойств личности в целях распознавания и дифференциальной диагностики психических заболеваний.

Лабораторная диагностика

Дифференциальный диагноз

Лечение

— окончание сроков принудительного лечения (по решению суда).

3. Индивидуальная (как правило, рациональная).

Медикаментозное лечение

Основная тактика лечения органических расстройств личности направлена в первую очередь на купирование психопатоподобного возбуждения; воздействие на эмоциональную и когнитивную сферы; улучшение качества жизни. Для этой цели необходимо применение комплекса препаратов: корректоры поведения с седативным действием и антидепрессанты, нормотимики, ноотропы, сосудистые препараты, общеукрепляющие и витаминные препараты.

Следует отметить, что подбор психотропных препаратов строго индивидуален, с учетом многообразия клинических проявлений и индивидуальной переносимости пациентом лекарственных веществ.

Перечень препаратов

— Хлорпромазин (амп.) 2,5%-2,0х3 р. в сутки, курсом 10 дней для купирования психомоторного возбуждения (максимальная разовая 150 мг, суточная 100 мг). Возможен последующий перевод на пероральный прием аминазина от 25-50 мг в сутки до достижения терапевтического эффекта (максимальная разовая доза 300 мг, суточная 1500 мг) для упорядочения поведения, с учетом общего антипсихотического воздействия (возможно введение в/в капельного на физиологическом растворе). Препарат следует вводить под контролем артериального давления, при снижении АД назначают кофеин или кордиамин.

— Левомепромазин. При возбуждении начинают с парентерального введения 0,025-0,075 г (1-3 мл 2,5% раствора), при необходимости увеличивают суточную дозу до 0,2-0,25 г в сутки (иногда до 0,35-0,5 г) при в/м введении, и до 0,75-0,1 г при введении в вену. По мере терапевтического эффекта парентеральное введение постепенно заменяют на пероральное. Внутрь назначают по 0,05-0,1 г (до 0,3-0,4 г) в сутки. Курсовое лечение начинают с суточной дозы 0,36 г внутрь и до терапевтического эффекта. К концу стационарного лечения дозу постепенно уменьшают и назначают для поддерживающей терапии 0,025-0,1 г в сутки – перорально с начальной дозы 25 мг, с последующим повышением до оптимального терапевтического эффекта (максимальная разовая доза до 100 мг). Оказывает общее антипсихотическое действие, имеет выраженный седативный эффект, способствует устранению психомоторного возбуждения, тревоги (возможно введение в/в капельного на физиологическом растворе). Препарат следует вводить под контролем артериального давления, при снижении АД назначают кофеин или кордиамин.

— Клозапин назначают внутрь после еды, 2-3 раза в день. Начальная доза 25 мг 2-3 раза в сутки, с последующим повышением до оптимального терапевтического эффекта в среднем 200-400 мг в сутки (максимально до 600 мг). Оказывает общее антипсихотическое действие, выраженный седативный эффект, не вызывает общего сильного угнетения, как аминазин и другие алифатические фенотиазины.

— Флуоксетин. Назначают при адинамических депрессиях, начиная с 20 мг утром с повышением дозы до 60 мг. В отличие от амитриптина и мелипрамина не вызывает затруднения при мочеиспускании, не оказывает кардиотоксического действия, удобен в применении, применяется 1 раз в сутки.

— Милнаципран – капсулы 50 мг 2 раза в сутки, при отсутствии терапевтического эффекта, возможно повышение дозы до 200 мг в сутки (100 мг 2 раза) (рекомендуемые терапевтические дозы 50-150 мг в сутки). Оказывает сбалансированное действие на депрессивные состояния различной степени тяжести, минимизация побочных эффектов, возможность назначения у пациента с сопутствующими соматическими заболеваниями.

— Вальпроевая кислота 300 мг до 1200 мг в качестве нормотимика.

— Тиоридазин до 100 мг в сутки. Уменьшает раздражительность, агрессивность, обладает мягким эффектом, не вызывает сонливости, вялости, заторможенности. Назначают после еды внутрь, начальная доза составляет от 10 до 40 мг в сутки, с постепенным повышением дозы до 100-150 мг в сутки.

— Диазепам до 40-60 мг в сутки, чаще при возбуждении и при бессоннице. Начальная доза от 10 мг в/м до 60 мг в сутки.

Наблюдение за состоянием плода во время беременности и в родах

Общая информация

Краткое описание

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

Основные клинические протоколы и приказы МЗ РК

по акушерству и неонаталогии

Наблюдение за состоянием плода во время беременности и в родах.

Протокол «Наблюдение за состоянием плода во время беременности и в родах»

Цель этапа: своевременное выявление нарушений состояния плода.

Код (коды) по МКБ-1

Диагностика

Критерии диагностики: функциональные и клинические методы наблюдения.

Методы наблюдения за состоянием плода во время беременности

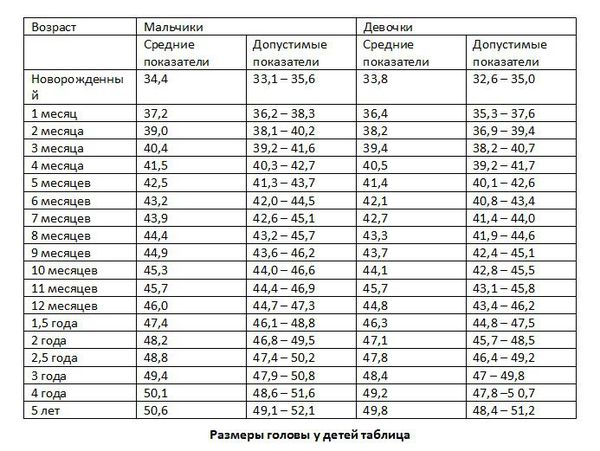

I. Измерение высоты дна матки (ВДМ) и окружности живота (ОЖ)

В клинической практике применяются два показателя, по которым можно судить о размерах, а значит, о динамике развития плода:

Прогностическая ценность ВДМ увеличивается при использовании серии исследований и при графическом изображении показателей в виде гравидограммы. Данный график должен быть приложением к каждой обменной карте.

Гравидограмма является скрининговым методом для выявления низкой массы плода для данного срока беременности.

Гравидограмма

II. Оценка качества шевелений плода проводится с 28 недели беременности

Ухудшение шевеления плода в течение суток является тревожным симптомом при беременности, о котором необходимо сообщить будущей матери на одном из первых приемов (не позже 20-й недели) для того, что бы она могла вовремя сориентироваться и обратиться за медицинской помощью.

III. Оценка состояния плода проводится по показаниям.

КТГ, нестрессовый тест (НСТ)

Проводится с 32 недель беременности только по показаниям, так как при рутинном использовании высока частота ложноположительных результатов. (см. приложение А).

Знание основных параметров кардиотокограммы и их характеристики позволяют произвести визуальную или рутинную оценку кардиотокографической кривой, которая применима для определения состояния плода после 32 недели беременности. Только к этому сроку заканчивается формирование миокардиального рефлекса и становление цикла «активность-покой» плода. Чем меньше срок беременности, тем изменения на кардиотокограмме менее типичны и соответственно, тем труднее их интерпретировать.

Для анализа кардиотокографической кривой с 26 недель беременности необходимо использовать автоматический анализ, который позволяет оценивать такие параметры кардиотокографической кривой, которые невозможно учесть при визуальной интерпретации. Эта особенность компьютерной обработки дает возможность расширить сроки проведения исследования. Компьютерный анализ параметров, недоступных при визуальной оценке кардиотокограмм, позволяет исключить субъективную интерпретацию записи и добиться высокой воспроизводимости результатов.

Сердечная деятельность здорового плода должна реагировать на маточное сокращение или собственное движение в матке учащением ЧСС (акцелерации).

Необходимо продолжать запись КТГ первоначально не менее 20 минут, если по истечению этого промежутка акцелераций не было, продолжить еще 20 мин.

УЗИ (во второй половине беременности) проводится по скринингу требующих оценки состояния плода в 20-24 недели беременности.

Показания для УЗИ (сроки определяются индивидуально):

— подозрение на ВЗРП;

— хронические декомпенсированные болезни матери;

— подозрение на маловодие или многоводие;

Биофизический профиль плода (БПП) имеет более высокую прогностическую ценность, чем нестрессовый тест (см. приложение Б).

Техника проведения полного БПП:

— оценка состояния плода проводится при помощи УЗИ + НСТ;

— продолжительность УЗИ не менее 30 минут;

— результаты оцениваются в баллах по специальной таблице (см. приложение В), которые суммируются;

— в зависимости от суммы баллов делается прогноз о состоянии плода и предлагается то или иное изменение в протокол ведения конкретной беременности.

Выполнение полного протокола исследования БПП требует значительных ресурсов: времени, специальной аппаратуры, обученного специалиста. Поэтому в последние годы предложено использование «модифицированного (сокращенного)» протокола БПП.

Модифицированный биофизический профиль плода (МБПП), имеет равнозначную прогностическую ценность, что и БПП, который включает в себя определение амниотического индекса (АИ) и результаты НСТ.

Определение объема амниотической жидкости/амниотического индекса (АИ)

Уменьшение количества амниотической жидкости является косвенным признаком уменьшения почечной фильтрации, вызванной уменьшением объема почечного кровотока (компенсаторная централизация кровообращения) в ответ на хроническую гипоксию. Следовательно, уменьшение АИ или маловодие может быть признаком угрожающего состояния плода.

В настоящее время используются 2 основные техники для измерения количества амниотической жидкости:

Исход

Характеристика диастолического компонента кровотока

Положительный

Нулевой

Отрицательный

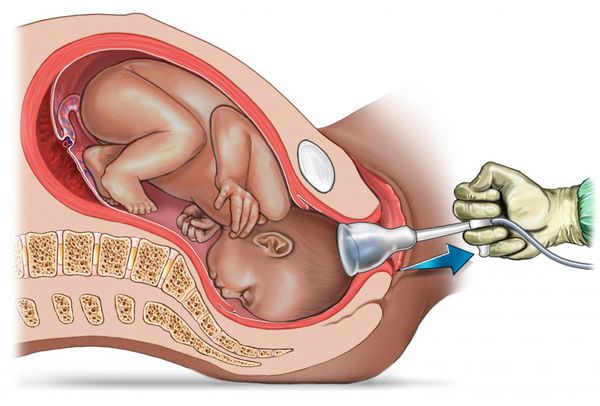

IV. Методы наблюдения за состоянием плода в родах

При оценке состояния плода в родах использовать термин «угрожающее состояние плода (nonreassuring fetal status)» при наличии патологических изменений, выявленных аускультативно или на КТГ (например: повторяющиеся вариабельные децелерации, тахикардия или брадикардия плода, поздние децелерации или низкая оценка биофизического профиля плода).

Аускультация сердцебиения плода

Наблюдение за роженицей осуществляет акушерка/врач родового блока.

Периодическое выслушивание сердцебиения плода является основным и достаточным методом наблюдения за состоянием плода в родах при отсутствии особых показаний.

Рекомендуемая частота выслушивания сердцебиения плода:

Оценка КТГ

Оценка

Параметры КТГ

Базальный ритм (уд./мин.)

Вариабельность (уд./мин.)

Децелерации

Акцелерации

Нормальный (Реактивный тест)

Нет или случайные простые или ранние децелерации

Брадикардия 100-110, тахикардия >160 в теч. >30 мин., но

Серийные (≥3) простые вариабельные децелерации. Иногда поздние децелерации. Одинарные длительные децелерации >2 мин., но

Брадикардия 160 в теч. >80 мин.

≥25 уд./мин. за > 10 мин.

— серийные (≥3) сложные вариабельные: децелерации

— медленное возвращение к базовым;

— базовый ниже после децелерации;

— базовая тахикардия или брадикардия;

— поздние децелерации >50% сокращений;

— одинарные длительные децелерации >3 мин., но

Отсутствие не является убедительным признаком патологии

КТГ непрямая

Показания для КТГ в родах:

1. Со стороны матери:

— роды с рубцом на матке;

2. Со стороны плода:

— ЗВРП; недоношенность ( 38°С);

— появление мекония в водах в процессе родов;

Режим записи КТГ определяется врачом по состоянию плода.

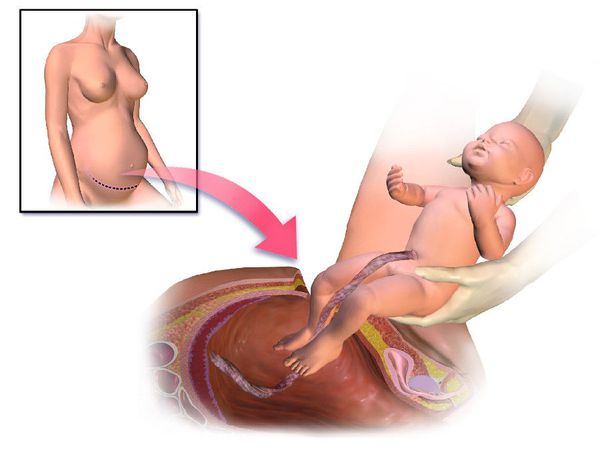

Клинический диагноз асфиксии новорожденного ставится после родов на основании:

1. Наличие метаболического ацидоза в крови пуповины сразу после рождения (рН или = 12 ммоль/л).

2. Оценка по шкале Апгар 0-3 балла на 5-й минуте.

3. Наличие неврологических осложнений в раннем неонатальном периоде таких как: судороги, кома, гипотония.

4. Тяжелое поражение одного или более органа или системы новорожденного (ССС, желудочно-кишечной, гематологической, легочной) или поражение печени или дисфункция мочевыделительной системы.

При отсутствии возможности определить рН, диагноз устанавливается на основании других трех критериев.

Диагностические критерии: оценка состояния плода по результатам обследования.

Перечень основных диагностических мероприятий: см. тактику.

Перечень дополнительных диагностических мероприятий: см. тактику.

Лечение

Тактика ведения беременности: зависит от состояния плода (см. соответствующие протоколы).

Тактика при появлении изменений в антенатальный период

При получении сомнительного или положительного результата протокола БПП необходимо направление пациентки в стационар 2-го или 3-го уровня для консультации и решения вопроса о дальнейшем ведении беременности.

Тактика при появлении изменений на КТГ в родах:

1. Установить возможную причину.

2. Попытаться устранить причину, продолжая запись КТГ.

3. Произвести влагалищное исследование для оценки акушерской ситуации.

С момента установления диагноза «угрожающее состояние плода», родоразрешение должно произойти как можно быстрее.

Возможные причины появления подозрительных КТГ и действия:

2. Гиперстимуляция матки:

— мероприятия: провести острый токолиз (сальбутамол 10 мг в/в в 1,0 литре физ. раствора).

3. Тахикардия матери:

— недавнее влагалищное исследование;

Способы улучшения маточно-плацентарного кровотока во время родов:

— изменение позиции роженицы (единственный метод с доказанной эффективностью);

— прекращение стимуляции матки;

— гидратация (в/в 500 мл физ. р-ра);

— изменение техники потуг;

— уменьшение беспокойства, чувства тревоги роженицы, возможно используя специальную технику дыхания;

Перечень основных медикаментов: нет.

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Характеристика ритмов

Для ранней акцелерации характерно возникновение урежения с началом сокращения матки, правильная форма, постепенное начало и окончание и восстановление частоты сердечных сокращений одновременно с восстановлением исходного уровня тонуса матки. Продолжительность совпадает с длительностью маточного сокращения и обычно не превышает 30 сек., а глубина 20 ударов. Ранние децелерации возникают в ответ на сдавление головки плода в родах, при проведении мануального исследования. Этот вид децелерации свидетельствует о взаимосвязи нервной системы плода и церебральных циркуляторных изменений, они не возникнут, если ЦНС плода повреждена, не связаны с нарушением маточно-плацентарного-плодового кровотока.

Поздние децелерации возникают в ответ на маточное сокращение, но начинаются либо на высоте схватки, либо с опозданием 15-30 сек. Чаще всего имеет правильную форму, общая продолжительность обычно больше, чем у ранней децелерации, а глубина не превышает 20-25 ударов в 1 мин. Причина поздних децелераций кроется в нарушении кровотока в системе мать-плацента-плод. Поздние децелерации никогда не регистрируются при нормальном состоянии плода и чаще всего сочетаются с другими изменениями кардиотокографических параметров. Поздние децелерации продолжительностью более 1 минуты, являются крайне неблагоприятным прогностическим признаком.

Вариабельные децелерации характеризуются различным временем возникновения. Они вариабельны по форме, продолжительности и глубине. Вариабельные децелерации возникают в силу различных причин, но чаще всего в связи с прижатием петель пуповины. Вариабельные децелерации глубиной от 25 до 60 уд. в 1 минуту и продолжительностью менее 1 минуты не характеризуют выраженное нарушение маточно-плодово-плацентарного кровотока. Децелерации с параметрами, превышающими указанные, относятся к тяжелым.