Аневризма и расслоение аорты (I71)

Гиалиновый некроз аорты

Алфавитные указатели МКБ-10

Внешние причины травм — термины в этом разделе представляют собой не медицинские диагнозы, а описание обстоятельств, при которых произошло событие (Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности. Коды рубрик V01-Y98).

Лекарственные средства и химические вещества — таблица лекарственных средств и химических веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные реакции.

В России Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти.

МКБ-10 внедрена в практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России от 27.05.97 г. №170

Выход в свет нового пересмотра (МКБ-11) планируется ВОЗ в 2022 году.

Сокращения и условные обозначения в Международой классификации болезней 10-го пересмотра

БДУ — без дополнительных уточнений.

НКДР — не классифицированный(ая)(ое) в других рубриках.

† — код основной болезни. Главный код в системе двойного кодирования, содержит информацию основной генерализованной болезни.

* — факультативный код. Дополнительный код в системе двойного кодирования, содержит информацию о проявлении основной генерализованной болезни в отдельном органе или области тела.

Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве (I71.4)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Под аневризмой брюшной аорты подразумевают :

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Этиология

К развитию аневризм приводят как врожденные заболевания (синдром Марфана, дефекты развития аортальной стенки, врожденная неполноценность эластики и др.), так и приобретенные (атеросклероз, сифилис, туберкулез, синдром Такаясу, ревматизм и др.), а также травмы живота. Аневризмы могут возникать и в области сосудистого шва после операций на аорте. Однако основной причиной образования аневризм брюшного отдела аорты в настоящее время является атеросклероз (80-95%). У 3% людей старше 50 лет, страдающих атеросклерозом, наблюдается аневризма брюшной аорты, а в возрасте старше 65 лет – у 6,5%.

Патогенез

Развитие аневризм брюшной части аорты, обусловлено в первую очередь дегенеративными или воспалительными изменениями стенки аорты.

Наиболее частое поражение инфраренального сегмента аорты зависит от следующих факторов:

— резкого уменьшения кровотока по брюшной части аорты дистальнее почечных артерий, поскольку около 23% от минутного объема крови поступает к внутренним органам, а 22%—к почкам;

— нарушение кровотока по vasa vasorum, вызывающего дегенеративные и некротические изменения в стенке аорты с замещением ее рубцовой тканью;

— постоянной травматизации области бифуркации брюшной части аорты о близлежащие костные образования (промонториум);

— бифуркация брюшной части аорты—практически первое непосредственное препятствие на пути кровотока, где впервые возникает «отраженная волна», что повышает гемодинамическую нагрузку на стенку аорты, и наряду с повышенным периферическим сопротивлением в артериях нижних конечностей приводит к увеличенному боковому давлению в инфраренальной части аорты.

Все эти факторы приводят к дегенерации и фрагментации эластического каркаса стенки аорты и атрофии ее средней оболочки. Основную роль каркаса аорты начинает выполнять наружная оболочка, которая не может адекватно предотвратить постепенное расширение просвета аорты. Отмечено также, что стенка аневризмы содержит меньше коллагена и эластина, нежели нормальная стенка аорты. Выявляется значительная фрагментация эластина. Передняя стенка аневризмы в норме содержит больше коллагеновых и эластических волокон, чем и обусловлена ее большая прочность. Задняя и боковые стенки аорты содержат меньше эластических структур и поэтому менее прочны. Разрывы аневризм брюшной части аорты в связи с этим происходят в основном в забрюшинное пространство. Напряжение стенки сосуда зависит, по закону Лапласа, от радиуса сосуда, поэтому возможность разрыва аневризмы большого диаметра увеличивается.

Эпидемиология

Признак распространенности: Крайне редко

Соотношение полов(м/ж): 5

Факторы и группы риска

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Наиболее постоянным симптомом являются боли в животе. Они локализуются обычно в околопупочной области или в левой половине живота, могут быть непрерывными ноющими или приступообразными; иногда иррадиируют в поясничную или паховую область, у некоторых больных локализуются преимущественно в спине. Боли возникают вследствие давления аневризмы на нервные корешки спинного мозга и нервные сплетения забрюшинного пространства. Нередко больные жалуются на чувство усиленной пульсации в животе, ощущение тяжести и распирания в эпигастральной области, вздутие живота. Иногда снижается аппетит, появляются тошнота, рвота, отрыжка, запоры, похудание, что связано с компрессией желудочно-кишечного тракта либо с вовлечением в патологический процесс висцеральных ветвей брюшной аорты. Аневризма брюшной аорты может протекать бессимптомно. При осмотре больных в горизонтальном положении нередко выявляют усиленную пульсацию аневризмы. При пальпации в верхней половине живота, чаще слева от средней линии, определяют пульсирующее опухолевидное образование плотно-эластической консистенции, безболезненное или малоболезненное, чаще неподвижное. При аускультации над образованием выявляют систолический шум, проводящийся на бедренные артерии.

Диагностика

Ультразвуковое продольное и поперечное В-сканирование брюшной аорты, производится в трех стандартных позициях; под диафрагмой, на уровне висцеральных ветвей и над бифуркацией. В зависимости от эхографической картины предложено выделять три степени расширения диаметра брюшной аорты (В. А. Сандриков с соавт., 1996):

I степень — расширение брюшной аорты (диффузное или локальное): под диафрагмой и на уровне висцеральных ветвей — до 3 см; над бифуркацией — до 2,5 см;

II степень — формирующаяся аневризма брюшной аорты: под диафрагмой и на уровне висцеральных ветвей — до 4 см; над бифуркацией — до 3,5 см;

III степень — аневризма брюшной аорты: под диафрагмой и на уровне висцеральных ветвей — от 4 см; над бифуркацией — от 3,5 см (в том числе аневризма малых размеров — до 5 см).

При аневризме расширение брюшной аорты визуализируется как образование округлой формы, имеющее четкий наружный контур, анэхогенную центральную часть и гипоэхогенные пристеночные наложения с неровным нечетким контуром. Скорость кровотока в области аневризмы снижена, а поток крови носит турбулентный характер.

Для ангиографической диагностики аневризм брюшной аорты чаще применяется аортография по Сельдингеру в двух проекциях. Однако у больных с окклюзией подвздошных артерий или при наличии данных о расположении верхнего уровня аневризмы показано выполнение транслюмбальной аортографии. В выявлении супраренальных аневризм целесообразна катетеризация аорты через подмышечную артерию. Основным ангиографическим признаком аневризмы является расширение просвета определенного сегмента аорты по сравнению с выше- или нижележащим ее участком. Исходя из рентгенологической картины, аневризмы диаметром до 3 — 5 см считаются малыми, до 5 — 7 см — средними, До 7 — 16 см — большими, более 16 см — гигантскими. Вместе с тем истинная величина аневризмы может не соответствовать ее размерам на аортограмме из-за наличия пристеночного тромбоза. Кроме того, в случае полного тромбирования аневризмы контрастируете я лишь центральная часть аневризматической полости, создавая иллюзию неизмененной аорты. Перед началом аневризмы аорта изгибается влево. У большинства аневризм отсутствует контрастирование поясничных артерий.

На обзорной рентгенограмме органов брюшной полости при аневризме брюшной аорты выявляются тень аневризматического мешка и кальциноз стенки. В отличие от кальциноза аорты при атеросклерозе обызвествленная стенка аневризмы визуализируется наподобие выпуклой по отношению к позвоночнику дугообразной линии. Нередко видна узурация веретенообразная аневризма брюшного отдела аорты.

При рентгеноконтрастном исследовании органов, желудочно-кишечного тракта определяется смещение желудка, двенадцатиперстной кишки в сторону от центра брюшной полости. Внутривенная урография у больных с аневризмами дает сведения об отклонениях в положении мочеточников, их компрессии извне, пиелоэктазиях.

При КТ аневризма брюшной аорты имеет вид округлого образования с ровным контуром и тонкой стенкой, нередко с очагами кальциноза. Вдоль внутренней поверхности стенки находятся пристеночные тромбы в форме полулунного или плоского образования, изменяющего правильность сечения аорты.

МРТ также информирует о структуре аневризмы, состоянии ее контуров и висцеральных ветвей брюшной аорты, наличии тромботических масс, зон расслоения.

Аневризма аорты

Причины развития аневризмы аорты

Точные причины патологического расширения аорты до сих пор не установлены. Общепринятой является точка зрения, считающая врожденную слабость соединительной ткани основным фактором развития заболевания. В пользу этой теории говорит множественность аневризм в различных отделах артериальной системы. К другим факторам риска относятся:

Строение аорты и особенности локализации аневризмы

Аорту принято делить на несколько отделов, в каждом из которых может развиться аневризма:

Течение аневризмы аорты

Неосложненная аневризма аорты медленно, но неуклонно растет в размерах и начинает сдавливать окружающие ткани, вызывая болевые ощущения. При развитии тромбоза аневризматического мешка и переносе фрагментов тромбов по кровотоку могут появиться признаки недостаточности кровообращения конечностей (трофические язвы, некрозы пальцев) или внутренних органов (почечная недостаточность, нарушение спинального кровообращения). Чем больше диаметр аневризмы, тем выше риск ее разрыва. При наличии симптомов аневризмы брюшного отдела аорты и размера свыше 5 см в диаметре риск разрыва повышается до 20% в год, то есть через 5 лет погибают все пациенты. Аневризма аорты через выпячивание стенки может давить на окружающие ткани подобно опухоли, вызывая разрушение поясничных позвонков и даже грудины.

Осложнения аневризмы аорты

Диаметр аорты в области аневризмы значительно увеличен, поэтому кровоток в зоне этого мешка замедлен. В патологической емкости могут образоваться тромбы, которые уменьшают функционирующий просвет аорты и тем самым нормализируют скорость кровотока. Однако тромботические массы являются рыхлой и нестабильной структурой. При некоторых условиях отдельные кусочки этих тромбов могут отрываться и переноситься с током крови в ниже- или вышележащие отделы сосудистого русла, приводя к закупорке артерии и развитию острой недостаточности кровообращения (гангрене, инсульту).

В ряде случаев просвет аневризмы может тромбироваться полностью, в этом случае развивается картина острой недостаточности кровообращения в частях тела, расположенных ниже по течению аорты. Если этот процесс происходит в брюшной аорте, то это может быть инфаркт кишечника (гибель кишки) или гибель обеих ног.

Прогноз заболевания

Без хирургического вмешательства расширение постоянно прогрессирует, чем и опасно течение аневризмы аорты. При аневризмах диаметром меньше 4 сантиметров риск разрыва невысокий. Если она выявляется у больных пожилого возраста (старше 70 лет), то вмешательство сосудистого хирурга не требуется, достаточно динамического наблюдения. При диаметре более 5 см риск разрыва очень серьезный, поэтому показания к хирургическому лечению должны быть более активными. Тромбоэмболии в большинстве случаев не зависят от размера аневризматического мешка, поэтому при их появлении необходимо всегда ставить вопрос о хирургическом лечении.

Современное лечение аневризмы

Осложнения аневризмы требуют неотложной операции. Своевременное хирургическое вмешательство может сохранить жизнь. Такое вмешательство должно проводиться в стационаре, имеющем все необходимое как для эндоваскулярного, так и открытого хирургического лечения аневризмы. Хотя разрыв аневризмы может быть прооперирован, в этих случаях удается спасти только около 50% пациентов. Даже если пациент переживет операцию, у него нередко начнут развиваться осложнения со стороны почек, некроз кишечника или ишемия ног. Любые другие осложнения, связанные с аневризмами, такие как эмболия, боль в животе, кишечная непроходимость требуют срочной операции по ее устранению.Плановое лечение имеет определенные показания, которые зависят от локализации аневризмы, возраста пациента, сопутствующих заболеваний сердца и легких. Если диаметр аневризмы превышает 50 мм риск разрыва становится неприемлемым. Боль в животе, эмболия в конечности, нарушения функции кишечника при аневризме являются показанием к хирургической операции. Если аневризма увеличивается в размерах более, чем на 10% в год, это тоже является фактором риска разрыва и заставляет принять решение о хирургическом лечении. Риск разрыва аневризмы брюшной аорты диаметром 7 см и более составляет почти 20% в год. Для устранения аневризмы аорты не существует легкого метода. Эта патология представляет серьезные сложности для хирургов.

Аневризма грудного отдела аорты

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Аневризмы грудного отдела аорты составляют четверть аневризм аорты. Мужчины и женщины страдают одинаково часто.

Код по МКБ-10

Причины аневризм грудного отдела аорты

Большинство аневризм грудного отдела аорты возникает вследствие атеросклероза. Факторы риска обоих состояний включают длительную артериальную гипертензию, дислипидемию и курение. К дополнительным факторам риска аневризм грудного отдела аорты относятся наличие аневризм другой локализации и старший возраст (максимальная заболеваемость приходится на 65-70 лет).

Тупая травма груди вызывает псевдоаневризмы (экстрамуральные гематомы, формирующиеся вследствие разрыва стенки аорты).

Аневризмы грудного отдела аорты может расслаиваться, спадаться, разрушать смежные структуры, приводить к тромбоэмболиям или разрыву.

Симптомы аневризм грудного отдела аорты

Дополнительные признаки включают синдром Хорнера из-за сдавления симпатических ганглиев, пальпируемое напряжение трахеи при каждом сердечном сокращении (трахеальный рывок) и отклонение трахеи. Видимая или пальпируемая пульсация стенки грудной клетки, иногда более заметная, чем верхушечный толчок левого желудочка, необычна, но возможна.

Сифилитические аневризмы корня аорты классически приводят к аортальной регургитации и воспалительному стенозу устьев венечных артерий, который может проявиться болью в груди из-за ишемии миокарда. Сифилитические аневризмы не расслаиваются.

Что беспокоит?

Диагностика аневризм грудного отдела аорты

Обычно подозрение на аневризму грудного отдела аорты возникает, когда при рентгенографии грудной клетки выявляют расширенное средостение или расширение тени аорты. Эти данные или клинические проявления, вызывающие подозрение на аневризму, подтверждают трехмерными визуализирующими исследованиями. КТА позволяет определить размер аневризмы, проксимальный и дистальный уровни ее распространения, обнаружить подтекание крови и идентифицировать другую патологию. МРА предоставляет аналогичные данные. Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭ) помогает определить размеры и распространенность и обнаружить подтекание крови в восходящей (но не нисходящей) части аорты.

ЧПЭ особенно важна для обнаружения расслоения аорты. Контрастная ангиография обеспечивает лучшее изображение артериального просвета, но не дает информации относительно структур, находящихся вне просвета аорты, инвазивна, создает существенный риск почечной эмболии атероматозной бляшкой, эмболии в нижние конечности и нефропатии, возникающей под действием контраста. Выбор визуализирующего исследования основан на доступности и опыте врача, однако при подозрении на разрыв показано немедленное проведение ЧПЭ или КТА (в зависимости от доступности).

Что нужно обследовать?

Как обследовать?

К кому обратиться?

Лечение аневризм грудного отдела аорты

Лечение включает хирургическое протезирование и контроль артериальной гипертензии, если она есть.

Разорвавшиеся аневризмы грудного отдела аорты без лечения всегда бывают фатальными. Они требуют немедленного хирургического вмешательства, так же как аневризмы с подтеканием крови и находящиеся в состоянии острого расслаивания или острой клапанной регургитации. Хирургическое вмешательство предполагает срединную стернотомию (для аневризм восходящей части и дуги аорты) или левостороннюю торакотомию (для аневризмы нисходящего отдела и торакоабдоминальных аневризм), последующее иссечение аневризмы и установку синтетического протеза. Катетерное эндоваскулярное стентирование (установка эндопротеза) в нисходящем отделе аорты находится в процессе изучения как менее инвазивная альтернатива открытому хирургическому вмешательству. При экстренном оперативном лечении 1-месячная смертность составляет приблизительно 40-50 %. У выживших больных высока частота серьезных осложнений (например, почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, серьезная патология нервной системы).

Оперативное лечение является предпочтительным при больших (диаметр > 5-6 см в восходящей части, > 6-7 см в нисходящей части аорты, а для больных с синдромом Марфана > 5 см при любой локализации), а также быстро увеличивающихся (> 1 см/год) аневризмах. Хирургическое лечение также назначают при аневризмах, сопровождающихся клиническими симптомами, посттравматических или сифилитических аневризмах. При сифилитических аневризмах после операции назначают внутримышечно бен-зилпенициллин по 2,4 млн ЕД в неделю на 3 нед. Если у больного аллергия на пенициллин, применяют тетрациклин или эритромицин по 500 мг 4 раза в день в течение 30 дней.

Хотя хирургическое лечение интактных аневризм грудного отдела аорты дает неплохие результаты, смертность может все же превышать 5-10 % в течение 30 дней и 40-50 % в следующие 10 лет. Риск смерти сильно возрастает при осложненных аневризмах (например, локализованных в дуге аорты или торакоабдоминальном отделе), а также если больные имеют ИБС, преклонный возраст, аневризмы с клинической симптоматикой или почечную недостаточность в анамнезе. Периоперативные осложнения (такие как инсульт, повреждение позвоночника, почечная недостаточность) возникают приблизительно в 10-20 % случаев.

При бессимптомных аневризмах и отсутствии показаний к хирургическому лечению за больным устанавливают наблюдение, тщательно контролируют АД, назначают b-адреноблокаторы и другие антигипертензивные средства по необходимости. Необходимы КТ каждые 6-12 мес и частые врачебные осмотры для выявления симптомов. Прекращение курения обязательно.

Аневризма грудной части аорты разорванная (I71.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

В ряде случаев первым проявлением аневризмы грудной части аорты служит ее разрыв, сопровождающийся кровоизлиянием в средостение, плевральную полость, пищевод, с обильной рвотой кровью, или в трахеобронхиальное дерево с развитием легочного кровотечения, которому может в течение нескольких дней предшествовать кровохарканье.

Разрыв расположенной внутри перикарда восходящей части аорты приводит к развитию гемоперикарда и тампонады сердца. Значительно реже при разрыве аневризмы грудной части аорты может возникать аортовенозная или аортолегочная фистула с большим лево-правым сбросом крови, вызывающим образование непрерывного систоло-диастолического шума и острой объемной перегрузки левого желудочка. Развивающееся при разрыве аневризмы массивное кровотечение, как правило, заканчивается летальным исходом

Эпидемиология

Частота разрывов АГОА составляет 0,9 на 100000 у мужчин и 1,0 на 100000 у женщин, а количество расслоений 3,2 на 100000 для мужчин и для женщин (Svensil S. et al., 1996).

Факторы и группы риска

Факторами риска разрыва аневризмы аорты являются:

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания (симптомы и синдромы)

Клиническая картина разрыва аорты без расслоения ее стенок складывается из трех симптомов: боли; кровотечения; сдавливания излившейся кровью окружающих органов.

Клиническая картина расслаивающей аневризмы грудной аорты характеризуется (В. С. Смоленский, 1964 г):

1) быстро нарастающей очень сильной болью с широкой сферой иррадиации и наклонностью к миграции;

2) появлением синюшности, одышки, бледности, двигательного беспокойства;

3) расширением перкуторной зоны сосудистого пучка;

5) регистрацией на ЭКГ признаков острой коронарной недостаточности;

6) нарастанием расширения тени аорты при рентгеновском исследовании;

7) возникновением симптомов недостаточности кровоснабжения головного мозга;

9) болями в межлопаточном пространстве и по ходу позвоночника;

10) нарастающей анемией;

11) болями в эпигастрии и пояснице;

12) появлением вялого парапареза и расстройства чувствительности на ногах.

В клиническом течении этого заболевания выделяются два этапа. Первый этап соответствует разрыву интимы аорты, образованию внутристеночной гематомы и началу расслоения. Второй этап характеризуется полным разрывом стенки аорты с последующим кровотечением и смертью.

Кроме того, различают три формы течения:

острую — ведущую к смерти в течение нескольких часов, дней (1-2);

подострую — от нескольких дней до 3-4 недель;

хроническую — время процесса определяется месяцами.

Для острой формы характерны боли за грудиной, в спине, эпигастриальной области. Волнообразное течение боли указывает на продолжающееся расслоение. Боль может быть мигрирующей, постепенно распространяться по спине, вдоль позвоночника. АД в начале приступа может быть высоким, затем постепенно понижаться, в некоторых случаях возможен шок. При I и II типах РА часто развивается аортальная недостаточность с низким диастолическим АД, систолодиастолическим шумом над аортой, быстро прогрессирующей сердечной недостаточностью. Часто выявляются асимметрия пульса на руках и ногах, гемипарезы, параплегии.

Хроническая форма РА характеризуется в первую очередь картиной острого расслоения в анамнезе. При аускультации обнаруживается систолический или систолодиастолический шум над аортой. Подтверждением прошедшей катастрофы являются данные инструментального исследования.

Самым характерным проявлением расслаивающей аневризмы аорты является внезапное начало заболевания. Некоторые характеристики боли могут помочь отличить расслаивающую аневризму от других заболеваний, прежде всего от инфаркта миокарда. Внезапно возникшая сильнейшая боль обычно свидетельствует о расслаивающей аневризме; она имеет место у 90 % больных. По их описанию, боль разрывающего или растягивающего характера локализуется в передних отделах грудной клетки и распространяется на спину. В большинстве случаев она очень сильная с самого начала и продолжается непрерывно, мигрируя в ряде случаев по ходу расслоения. Напротив, боль при инфаркте миокарда развивается по нарастающей и часто описывается как ощущение сдавления или раздавливания.

При ятрогенном расслоении клиническая картина может не соответствовать вышеописанной. Резкая боль возможна с меньшей вероятностью, и, скорее всего, она не будет мигрировать. Безболевое расслоение особенно часто бывает ятрогенным по природе и сопровождается ишемией и гипотонией.

При физикальном исследовании больной с расслаивающей аневризмой аорты может выглядеть, как шоковый. Однако более чем у половины пациентов с дистальным расслоением артериальное давление повышено. Гипотония указывает на тампонаду перикарда (разрыв в полость перикарда), разрыв в плевральную или брюшную полости или окклюзию плечевых артерий, приводящую к ложной гипотонии. Отсутствие периферического пульса является важной подсказкой в диагностике расслаивающей аневризмы аорты. Этот симптом наблюдается примерно в половине случаев проксимального расслоения и указывает на вовлечение плечеголовных сосудов. При дистальном расслоении только у 1/6 больных имеет место ослабление периферического пульса.

Остро возникшая аортальная недостаточность отмечается у 50 % больных с проксимальным расслоением и может быть связана с простым расширением кольца аорты или истинным разрывом створок аортального клапана. Тампонада сердца и появление плеврального выпота — признаки возможного разрыва расслаивающей аневризмы. Они предвещают неблагоприятный исход и должны тщательно проверяться. Появление плеврального выпота, чаще всего слева, может быть следствием как разрыва в полость плевры, так и пропотевания жидкости из аорты в результате воспалительной реакции на расслоение.

Дополнительными признаками могут быть синдром Горнера, вызванный сдавлением шейного симпатического ганглия, крапчатость фланков живота, что указывает на разрыв аневризмы в ретроперитонеальную клетчатку, и инфаркт миокарда при распространении расслоения на коронарные артерии. Чаще всего поражается правая коронарная артерия. Инфаркт миокарда возникает у 1–2 % людей с расслаивающей аневризмой аорты. Ишемия или инфаркт кишки возникают менее чем у 1 % больных. При дистальном расслоении можно столкнуться с тяжелой гипертензией (до 160 мм рт.ст.). Она может быть связана с ишемией почек. Гипотензия — грозный симптом, определяемый примерно у 1/5 больных с расслоением восходящей части грудной аорты. Он указывает на внешний разрыв или тампонаду перикарда.

Менее типичными проявлениями расслаивающей аневризмы аорты являются паралич голосовых связок из-за сдавления возвратного гортанного нерва, сдавление легочных артерий расширяющейся аортой и полная поперечная блокада сердца при распространении гематомы в область атриовентрикулярного узла. Имеются сообщения о кровохарканьи из-за разрыва в бронхиальное дерево и кровавой рвоте из-за прорыва в пищевод.

Диагностика

Рентгенограмма грудной клетки интерпретируется как нормальная во время первоначальной оценки у 9-40% пациентов с аортальным разрывом. Вместе с тем существует, по крайней мере, пятнадцать отличных признаков тупой травмы аорты. К сожалению, ни один из этих признаков не является достаточно чувствительным, специфичным или прогностическим для разрыва аорты.

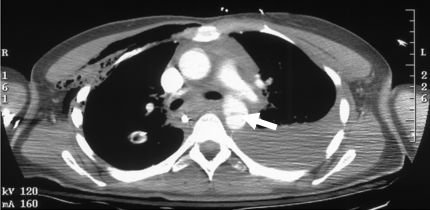

Компьютерная томография стала стандартным исследованием в диагностике разрыва аорты. Ее преимущества перед другими сложными методами исследования включают широкую доступность, скорость, чувствительность, разумную стоимость и простоту интерпретации. Признаками разрыва аорты являются утолщение стенки, выход контраста за пределы тени аорты, (парааортальная гематома), тромбы, псевдоаневризма.

Компьютерная томография. Формирование псевдоаневризмы

Чувствительность и прогностическая ценность компьютерной томографии близка к 100%.

ЯМР-томография обеспечивает превосходные изображения сосудистых структур, особенно грудной аорты. Ее полезность в диагностике острых разрывов аорты высока, однако, использование ЯМР-томографии в остром периоде не оправдано, так как время, требуемое для построения изображений достаточно большое.

Дифференциальный диагноз

ИМ • Приступ стенокардии • ТЭЛА • Пневмония • Плеврит • Перикардит • Пневмоторакс • Острый панкреатит • Перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки (редко).

Лечение

Целью медикаментозной терапии является предотвращение дальнейшего расслоения и наружного разрыва аорты. Пациентам без острой левожелудочковой недостаточности рекомендуется снизить сократимость миокарда, частоту сердечных сокращений и артериальное давление до минимально возможных значений, поскольку еще обеспечивается перфузия жизненно важных органов, находятся под контролем мочеотделение и функции центральной нервной системы.

Классической медикаментозной комбинацией является одновременная инфузия нитропруссида натрия с β-адреноблокатором (пропранолол, эсмолол, лабеталол). Триметафан также эффективно снижает артериальное давление и сократимость миокарда, но он считается препаратом второго порядка, поскольку в связи с его приемом может развиться тахифилаксия. В случае противопоказанийприйома β-адреноблокаторов могут быть использованы внутривенные формы блокаторов кальциевых каналов(нифедипин).

Второй целью медикаментозной терапии на дооперационном этапе является адекватное обезболивание. Боль при РА очень интенсивная и требует введения наркотических анальгетиков. Боль, которая не снимается, является признаком продолжающегося расслоения и являются показанием к ургентному оперативному вмешательству.

Хирургическое лечение РА имеет целью предотвращения разрыва или развития тампонады сердца и должно быть выполнено без промедления, даже при наличии острого поражения аортального клапана или коронарной недостаточности. Надо подчеркнуть, что только своевременная хирургическая коррекция позволяет спасти значительную часть больных с РА (Ernst Weigang, 2008).

Рекомендации для хирургического лечения больных с аневризмой грудного отдела аорты (John A. Elefteriades, 2008; Panagiotis Hountis et al., 2009).

1. Разрыв.

3. Симптоматические состояния:

4. Максимальные размеры (см):

Показаниями к ургентному оперативному вмешательству являются: расслоение восходящей аорты, острая сердечная недостаточность, признаки наружного разрыва (гемоперикард, гемоторакс), нарушение кровотока по ветвям аорты, признаки прогрессирования расслоения (боль, которая не проходит, увеличение размеров аневризмы). При I типе расслоения, не требующем протезирование дуги аорты, и II типе выполняются следующие операции. Операция Бенталла-де Боно заключается в высечение аортального клапана, протезировании аортального клапана и восходящей аорты (со стороны интимы) одним комбинированным протезом с ре-имплантацией коронарных сосудов в протез. В случае минимальной аортальной недостаточности или когда удается сохранить клапан путем пластической операции, выполняетсясупракоронарное протезирование восходящей аорты. Обе операции длительные, трудоемкие и выполняются в условиях искусственного кровообращения. Для них типичны большие кровопотери. Особенно тщательно при этих операциях требуется проводить защиту миокарда, используя стандартные солевые кардиоплегические растворы и альтернативные методики кардиоплегии – кровяная и с перфтораном. Пациент охлаждается до температуры 24-26 С, что в сочетании с большой кровопотерей и длительным искусственным кровообращением дает большое число осложнений после операции, в том числе развитие ДВС (Ситар Л.Л., Слета А.А., 2003).

Длительная перфузия, полная остановка кровообращения и ретроградная перфузия негативно влияют нафункции центральной нервной системы, приводя к различным осложнениям в послеоперационном периоде, от незначительной энцефалопатии до глубокой комы и отека мозга. Для коррекции этих состояний используютсимптоматическую терапию, подобную к медикаментозной защите головного мозга при операциях с ретроградной перфузией. При коррекции расслоения нисходящей грудной аорты (III тип расслоения) выполняется протезирование аорты с ре-имплантацией межреберных сосудов в протез. Это самые тяжелые операции. Их особенностью является наложение шунта в обход места протезирования аорты с полной остановки кровообращения на время его наложения с ретроградной перфузией головного мозга и также гипотермией до 12-14 С. Для обеспечения хирургического доступа (боковой, а не срединный, как в предыдущих случаях), выполняется интубация одного легкого, требуется защита головного мозга, органов грудной и брюшной полости, которые кровоснабжаются из выделенного участка аорты.

Большой проблемой является острая почечная недостаточность в раннем послеоперационном периоде, которая развивается, как правило, у пациентов с отхождением одной почечной артерии от ложного канала аневризмы аорты, и требует экстренного хирургического вмешательства прицельно на сосудах почки. Дляпациентов с протезированием нисходящей аорты типичными являются длительная паралитическая кишечная непроходимость, обусловленная длительной гипоперфузией в операционной, острый панкреатит и ишемический гепатит. Эти состояния также довольно трудно поддаются коррекции.

Интересно отметить, что показания к оперативному вмешательству при расслоении нисходящей аортыодновременно являются и факторами высокой операционной летальности. Так, ожидаемая летальность в этих случаях составляет 75%, поэтому и реальная летальность также остается высокой. Лечение неосложненных РА нисходящей аорты, как правило, терапевтическое. В течение 48-72 часов пациентам проводится инфузия нитропруссида натрия и β-адреноблокатора, после чего они переводятся на таблетированную антигипертензивную терапию. В целом ранняя диагностика и своевременное адекватное лечение пациентов с РА является трудным и ответственным заданием для врачей различных специальностей и требуют глубоких профессиональных знаний и навыков (Ситар Л.Л., Слета А.А., 2003).