Основные понятия морфологии:

грамматическое значение, грамматическая форма, парадигма, грамматическая категория.

ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Лексическое значение

Грамматическое значение

Соотносит языковые единицы с внеязыковой действительностью, содержит информацию о совокупности свойств и характеристик предметов и явлений.

Не связано с внеязыковой действительностью, содержит информацию о языковых значениях, присущих большим группам (классам) слов, а также о связях между единицами языка.

Формальный показатель — корень и словообразовательные аффиксы.

Формальный показатель — словоизменительные аффиксы: флексия, формообразующие приставки и суффиксы; словесное ударение, интонация, порядок слов; служебные и вспомогательные слова.

Грамматическое значение (ГЗ) — обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое регулярное (стандартное) выражение.

Грамматический способ — это материальное выражение грамматических значений.

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Синтетические (изменения внутри слова)

Аналитические (изменения вне слова)

Аффиксальные: флексии (мир — миры), префиксы (делал — сделал), суффиксы (подписал — подписывал)

Вспомогательные слова: буду учиться, менее распространенный, самый большой

Чередование + аффиксация: гласных (день — дня), согласных (могу — можешь)

Частицы: пусть поют, написал бы

Замена суффиксов + флексия: котенок — котята

Предлоги: берег — на берег

Изменение ударения: рУки — рукИ, пересЫпать — пересыпАть

Знаменательные слова: новые кафе, в уютном купе

Редупликация (повтор, удвоение): долго-долго

Интонация: Хлеб купил. — Хлеб купил?

Супплетивный (используется другая лексема): человек — люди, я — меня, ехать — поезжай

Порядок слов: Хороший день. (Значение номинативности). — День хороший. (Значение предикативности).

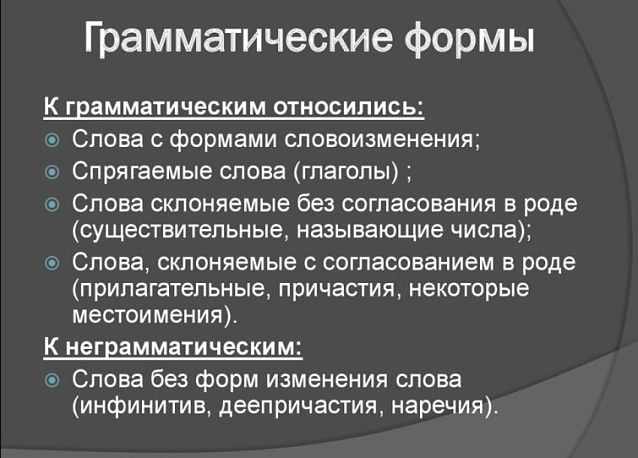

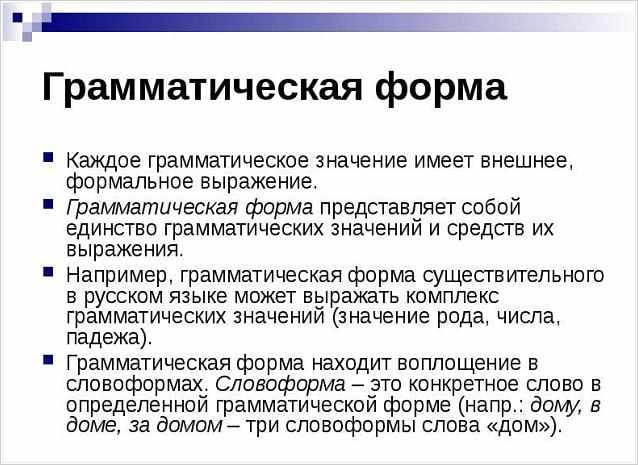

Грамматическая форма — языковой знак, в котором грамматическое значение находит свое регулярное (стандартное) выражение (ЛЭС, 1990, с.116).

Грамматическая форма слова (ГФ) — вариант лексемы, в котором изменено только грамматическое значение (например: домами — грамматическая форма множественного числа, творительного падежа лексемы дом; пишешь — грамматическая форма 2 лица, единственного числа, настоящего времени, изъявительного наклонения лексемы писать).

Грамматическая форма слова может быть представлена одной словоформой (свежее, прочитаю) или сочетанием двух словоформ (буду читать, прочитал бы, более свежий).

ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ СЛОВ

Типы грамматических форм

Синтетическая (сильный — сильнее, сильного, идти — иди, идите)

Аналитическая (буду решать, пусть позвонят)

Словоформа — слово (лексема) в некоторой грамматической форме (в частном случае — в единственно имеющейся у слова форме) (ЛЭС, 1990, с. 470). Иными словами, это морфологическая единица, представляющая собой одну из возможных форм слова. Словоформа является конкретным «представителем» слова в речи.

Парадигма — системная совокупность грамматических форм слова. В парадигму объединяются слова, сходные по своему основному лексическому значению, но противопоставленные по одному или нескольким грамматическим значениям. Так, парадигму существительного обычно составляют 12 компонентов (6 падежных форм в единственном числе и 6 падежных форм множественного числа).

ТИПЫ ПАРАДИГМ

Типы парадигм по количеству возможных форм

Полная

Неполная (недостаточная)

Избыточная

Есть все возможные для данной части речи грамматические формы. Например: существительное дом имеет парадигму из 12 компонентов.

Отсутствуют некоторые грамматические формы. Например: именительный падеж местоимения себя; формы 1 лица у глагола победить и т.п.

Возможны несколько вариантов одной и той же грамматической формы. Например: тропой, тропою.

Исходная форма парадигмы — представительная (представляющая слово) форма, обладающая называющей функцией. Например, в парадигмах существительного и прилагательного — это форма именительного падежа единственного числа, в парадигме глагола — инфинитив.

Грамматическая категория (ГК) — грамматические значения обобщенного характера, присущие сочетаниям слов и словоформам и вместе с тем отвлеченные от конкретных значений самих слов. Это система противопоставленных друг другу грамматических форм с однородными значениями. Например, ГК рода = ГЗ мужского рода + ГЗ женского рода + ГЗ среднего рода, то есть грамматическая категория рода — это лексико-грамматическая классифицирующая номинативная категория, выражающая отношение части речи к одному из трех родов.

ТИПЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Типы грамматических категорий по количеству членов

Бинарные — категории, представленные двумя противопоставленными ГЗ. Например, ГК числа, вида.

Небинарные — ГК, представленные более чем двумя противопоставленными ГЗ. Например, ГК падежа, лица.

Типы грамматических категорий по способу выражения значений

Морфологические — ГК, связанные со словом. Например, ГК рода, числа, падежа.

Синтаксические — категории, связанные с предложением. Например, ГК коммуникативной направленности в побудительных, повествовательных и вопросительных предложениях.

Классификационные (несловоизменительные) грамматические категории не могут быть выражены формой одного и того же слова и потому относятся к постоянным признакам этого слова. Например, категория рода существительных и категория вида глагола.

Словоизменительные грамматические категории (слово меняет форму, но не меняет лексическое значение). К словоизменительным относятся категории падежа и числа существительного; категории рода, числа, падежа и степени сравнения прилагательного.

Термин «грамматическая категория» используется и в другом, более широком значении — в значении класса слов, объединенных общими грамматическими признаками (например, категория существительного, категория числительного). Однако при этом добавляется уточняющее слово лексический, то есть речь идет о лексико-грамматических категориях слов, или частях речи.

Грамматические классы слов (части речи) — совокупность слов (лексем), объединенных: 1) общекатегориальным значением; 2) морфологическими признаками (типом парадигм); 3) общей типичной (морфологизированной) синтаксической функцией в предложении, общими синтаксическими свойствами (способность сочетаться с другими словами); 4) общими словообразовательными признаками.

Классификация грамматических классов слов:

1. Значимые части речи: существительное, прилагательное, числительное, глагол, наречие, предикативное наречие (категория состояния).

2. Особые классы слов: местоимение, модальные слова.

3. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.

4. Особые слова — междометия, звукоподражания, называемые еще квазислова, поскольку не имеют главных признаков слова — лексического и грамматического значения.

Другие типы классификаций и точки зрения о принципах классификации частей речи подробно изложены в пособии в Приложении 1 и Приложении 3.

В пособии рассматриваются не только именные части речи, но и местоимения на основании общности грамматических категорий этих классов слов.

Типы грамматических форм

ТЕМА № 4: «ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФОРМА СЛОВА.

ТИПЫ ГРАММАТИЧЕЧКИХ ФОРМ»

Грамматическая форма слова (ГФ) — это единство грамматического значения и грамматического способа, т. е. материального выражения ГЗ, той системы формальных стандартных средств, показателей (экспонентов), с помощью которой выражается ГЗ.

Конкретное слово в определенной ГФ называется словоформой. Так, предложение В августе будут продавать имение (А.П. Чехов) включает три словоформы: существительное в форме предложного падежа, глагол в форме будущего времени и существительное в форме винительного падежа.

Совокупность всех словоформ слова образует его парадигму. Например, парадигма прилагательного в украинском языке насчитывает 24 словоформы (по 6 падежей в трех родах и 6 падежей во мн. ч.), во французском языке — две словоформы (мужской и женский род, число в произношении не разграничивается). Полная морфологическая парадигма русского существительного насчитывает 12 форм: 6 падежных форм ед. ч. и 6 падежных форм мн. ч.

Объем парадигмы конкретного слова определяется его принадлежностью к той или иной части речи, а также принадлежностью к определенному лексико-грамматическому разряду внутри этой части речи.

Основные типы парадигм:

1) полные, большие, или макропарадигмы, — это парадигмы, включающие все возможные в данном языке ГФ, присущие данной части речи, т. е. охватывают все категориальные изменения слова; так полной парадигмой из 12 ГФ обладают русские существительные дом, рука, село;

2) неполные, дефектные, малые, или микропарадигмы, — это парадигмы, в составе которых отсутствует одна или несколько ГФ, присущих данной части речи; неполнота парадигмы может быть связана с особенностями семантики слов, трудностями произношения той или иной формы, стремлением избежать омонимии морфологических форм; иногда дефектность парадигмы представляется немотивированной и определяется традицией; неполную парадигму имеют, например, русские глаголы столпиться, сбежаться, у которых нет форм единственного числа, глагол победить, у которого нет формы первого лица; глагол таять, от которого не образуются формы страдательных причастий; отсутствие словоформы родительного падежа множественного числа у слова мечта определяется традицией;

В зависимости от характера выражения лексического и грамматического значения слова, а также от места расположения экспонента (формального стандартного показателя ГЗ) по отношению к слову, среди ГФ разграничивают три разновидности:

1. Простые, или синтетические ГФ (от греч. synthetikos ‘соединение’) — это те случаи, когда лексическое значение и грамматическое значение передаются нерасчлененно, а формальный показатель (экспонент) ГЗ находится в переделах слова.

2. Сложные, или аналитические ГФ (от греч. analytikos ‘расчленение’) — это те случаи, когда лексическое значение и грамматическое значение передаются расчлененно, а формальный показатель (экспонент) ГЗ находится за переделами слова.

· известный — болееизвестный (ГЗ сравнит. степени) — ГЗ сравнительной степени выражается с помощью слова степени более, которое находится за пределами слова (способ служебных слов) → это аналитическая ГФ;

· писать — буду писать (ГЗ 1-го лица ед. ч. будущего вр.) — ГЗ 1-го лица ед. ч. будущего времени передается с помощью вспомогательного (служебного) глагола буду, которое находится за пределами слова (способ служебных слов) → это аналитическая ГФ;

· выучить — выучил бы (ГЗ сослагательного наклонения) — ГЗ сослагательного наклонения выражается с помощью частицы бы, которая находится за пределами слова (способ служебных слов) → это аналитическая ГФ;

· нем. der Tishch ‘стол’ (ГЗ имен. п.) — des Tishches (ГЗ родит. п.) — dem Tishch (ГЗ дават. п.) — den Tishch (ГЗ винит. п.) — во всех этих примерах для выражения ГЗ того или иного падежа используется соответствующий артикль, который находится за пределами слова (способ служебных слов) → это аналитические ГФ;

· нем. schreiben ‘писать’ (глагол) — das Schreiben ‘письмо’ (сущ.), англ. to play ‘играть’ (глагол) — the play ‘игра’ (сущ.), франц. diner ‘обедать’ (глагол) — le diner ‘обед’ (сущ.) — во всех этих примерах средством обозначения частеречной принадлежности слова выступает соответствующий артикль, который находится за пределами слова (способ служебных слов) → это аналитические ГФ;

· англ. stone wall ‘каменная стена’ — wall stone ‘стенной камень’ — средством обозначения частеречной принадлежности слова и разграничения определения и определяемого выступает порядок слов (способ порядка слов) → это аналитическая ГФ;

· укр. Буття визначає свідомість — Свідомість визначає буття — средством разграничения подлежащего (субъекта действия) и прямого дополнения (объекта действия), а также выражения субъектно-объектных отношений является порядок слов (способ порядка слов), т. е. квалификация существительных буття и свідомість как субъектов действия (подлежащих) или как объектов действия (дополнений) осуществляется на уровне всего предложения, в контексте → это аналитическая ГФ.

3. Смешанные, или гибридные ГФ — это те случаи, когда одно и то же грамматическое значение одновременно выражается с помощью двух формальных показателей (экспонентов), один из которых находится в пределах слова (признак синтетической ГФ), а другой экспонент — за пределами слова (признак аналитической ГФ). Поскольку оба эти экспонента функционируют в комплексе, то ГФ называется гибридной (смешанной). В славянских языках смешанными ГФ являются предложно-падежные конструкции.

Например, лес — в лесу — ГЗ предложного падежа одновременно выражается с помощью окончания и предлога, т. е. названное ГЗ выражается, во-первых, окончанием, которое находится в пределах словоформы (признак синтетической ГФ), а во-вторых, предлогом, расположенным за пределами слова — способ служебных слов (признак аналитической ГФ). Предлог и окончание функционируют в комплексе, поэтому ГФ является гибридной (смешанной).

Что такое грамматическая форма слова. Примеры

Грамматическая форма — это тот вид слова, который оно приобретает в результате его использования в речи.

Грамматическая форма и изменяемость слов

Строя свою речь, мы повторяем одни и те же слова, изменяя их форму в соответствии с определенной ситуацией, с тем, что мы хотим выразить или сообщить. Говорящий оперирует словами, с легкостью изменяя их форму.

А что такое грамматическая форма слова?

Слово имеет свою звуковую оболочку и смысл, который обозначен именно этим сочетанием звуков. Все знают, что набор звуков, содержащихся в слове «стол» обозначает объективную реальность действительности — предмет, состоящий из прямоугольной горизонтальной крышки на четырех ножках-опорах. Эта лексема называет общее понятие, некий усредненный предмет мебели.

Чтобы использовать это слово в речи, мы меняем его первоначальный звуковой облик на немного другой вариант, добавив к основе слова различные аффиксы в виде окончаний. В результате возможны сообщения, имеющие разный смысл, об уже довольно конкретном предмете:

Как видим, слово «стол» с легкостью изменяет свое грамматическое выражение, обозначенное с помощью словоизменительной морфемы — окончания. Каждое из этих новых проявлений одной и той же лексемы является его иной грамматической формой. Важно понять, что слово фактически одно и то же, его лексический смысл не изменился, а свою грамматическую «одежду» оно меняет при каждом использовании в зависимости от речевой ситуации.

Каждый вариант одного и то же слова является его грамматической формой.

Грамматическая форма — это материальный вид, который приобретает слово при его изменении.

Грамматическая форма слов тесно связана с их изменением по падежам и числам у существительных, по падежам, числам и родам — у прилагательных, по лицам, числам, временам — у глаголов и т. д.

Формы — это варианты одного и того же слова, имеющие одно лексическое значение, но различающиеся своим грамматическим значением.

Понаблюдаем:

Эти формы глаголов «сидеть» и «петь» имеют тождественное лексическое значение, обозначают один и тот же процесс действия, но отличаются грамматическим значением лица, рода, времени.

Грамматические категории падежа, числа, лица, времени являются инструментом для образования новой грамматической формы слова.

Средства образования грамматической формы

Уже понаблюдав за изменением лексемы «стол», отметим, что в первую очередь грамматическую форму слов разных частей речи образуют окончания.

Эта словоизменительная морфема кардинально не меняет смысл слова, которое остается незыблемым. Окончание призвано изменить грамматическую форму лексемы и образовать грамматическое значение, например, рода и числа у прилагательных:

Изменяя прилагательное «светлый», мы узнаем, что

Начальная форма прилагательного «светлый» изменилась с помощью синтетически образованной простой сравнительной степени, состоящей из одного слова («светлее») и аналитически образованных форм степеней сравнения — составных форм, образованных с помощью вспомогательных слов «наименее», «наиболее», «самый», «всех».

Глагольный формы причастий и деепричастий образуются также с помощью суффиксов:

Грамматическая форма слова — это одно и то же слово, выступающее в ином виде в связи с его употреблением в речи и целью высказывания. Грамматические формы связаны с изменением слов по падежам, числам, лицам и другим грамматическим категориям. Грамматические формы слов разных частей речи изучает лингвистическая наука морфология.

Чтобы легко ориентироваться в многообразии грамматических форм слов русского языка, изучаем части речи и их грамматические признаки.

Типы грамматических форм слова

Типы грамматических форм слова

Данная курсовая работа посвящена теме: Типы грамматических форм слова.

Цель этой работы: ознакомиться с типами грамматических форм слова.

Задачи: 1) ознакомится с понятием грамматическая форма слова, 2) ознакомиться со способами образования грамматических форм слова, 3) подробно рассмотреть синтетический и аналитический способы образования форм слова.

Эта тема является актуальной. Эта тема охватывает широкий круг вопросов, касающихся теоретической грамматики английского языка, а без знания грамматики не возможно правильно строить предложения и правильно разговаривать, следовательно эти знания позволят нам правильно строить свою речь.

«Средства, или «грамматические способы», при помощи которых строятся формы слов, функционирующие как члены категориальных оппозиций, принято делить на синтетические и аналитические».[2]

В качестве типичного синтетического способа выражения грамматического значения в лингвистике указывается внутренняя флексия, или грамматическое чередование корневых (основных) фонем

Что касается аналитического способа, то под ним имеется в виду, такое образование, которое, с одной стороны, имеет строение, явно подобное строению сочетания слов, с другой же стороны, существенно отличается от словосочетаний и уподобляются целям словам. Аналитическое образование является словосочетанием, тогда как синтетические – словами.

Теперь перейдем к рассмотрению основных вопросов.

Глава 1. Аналитические формы слова.

1.1. Общая характеристика аналитических форм

1.2. Аналитическая форма, как словосочетание

Итак, аналитическая форма слова как таковая, взятая изолировано, представляет собой своеобразное словосочетание лексически неравноправных компонентов, т.е. сочетание, в котором один из компонентов является служебным и выступает с максимально ослабленным значением.

Из сказанного выше ясно, что по существу аналитические формы должны выделяться из прочих свободных словосочетаний именно тем, что они подобны ( аналогичны) не словам, а лишь отдельными грамматическими формам слов. Этим подобием формам целых слов аналитические формы и характеризуется несмотря на то, что они являются словосочетанием и притом даже свободными, как особые целые единицы, как эквиваленты слов ( но слов не во всей системе их форм, а только в известных отдельных формах).

Если словосочетания, являющееся аналитической формой, характеризуются тем, что выступают в качестве грамматической формой того слова, которое является в нем основным, то это значит что такое словосочетание принадлежит к одной из грамматических категорий, характеризующих данное слово. Иначе говоря, оно представляет известную категориальную форму, входящую в ту же категорию, в какую входит какая-либо иная категориальная форма, известная у этого слова. Так например, аналитическая форма will work представляет ( категориальную) форму будущего времени, которая наряду с формами настоящего и прошедшего времени, входит в категорию времени вообще.

Принадлежа, таким образом, к известной грамматической категории, характеризующийся данное слово, аналитическая форма уподобляется по своей функции другим формам того же слова. А так как каждая грамматическая форма слова вообще представляет это слово именно как одно слово, то и соответствующая аналитическая форма, несмотря на то, что она является по своему строению словосочетанием и притом свободным, выступает как одно слово, как представитель одного цельного слова, а не как словосочетание.

Не все аналитические формы одинаково легко выделяются на фоне обычных словосочетаний. Например, «аналитические формы условного наклонения не обладают четкой изолированностью от других словосочетаний, передающих модальность: I should go я пошел бы, he would go он пошел бы, близко стоят к ряду таких сочетаний с модальными глаголами, как I must go я должен пойти, I ought to go мне следует пойти.»[10] Таким образом, сочетания с should и would все же выделяются их общего ряда сочетаний модального глагола с инфинитивом и изолируется от последних тем, что они непосредственно примыкают к синтетическим формам наклонения, которые и « оттягивают» их от обычных словосочетаний, вовлекая в сферу глагольных форм в качестве аналитических форм условного наклонения.

1.3. Аналитическая форма, как свободное соединение

В заключение следует сказать что, «структурно аналитическая форма продолжает оставаться свободным соединением раздельнооформленных частей, являющихся словами, которые соединены по определенным синтетическим правилам»[11] ( если бы данное образование не имело характера словосочетаний, то тогда оно было бы не аналитической, а синтетической формой). Но функционально эти сочетания выступают на ряду с синтетическими формами в качестве одной из категориальных форм какой-либо грамматической категории и выполняет роль формы слова. Поэтому при рассмотрении аналитических форм необходимо различать моменты структурный и функциональный. Специфическое переплетение этих двух моментов и определяет своеобразие данного языкового явления – аналитической формы слова.

Рассмотрев общие условия существования аналитических форм, можно сделать выводы:

не может быть грамматической категории, представляет лишь одними аналитическими формами, ибо само выделение аналитической формы, изолирование определенного словосочетания от других, близких к нему словосочетаний, основывается на параллелизме с синтетическими формами.

Не может быть аналитических слов, а могут быть только лишь аналитические формы слова, а отсюда рассмотрение сочетаний типов be tired устать, be surprised удивиться и т.п.

Глава 2. Синтетические формы слова.

2.1. Синтетический способ образования слов

В современном английском языке существует два способа образования грамматических форм слова: синтетический и аналитический.

Синтетический способ образования форм слова включает: 1) образование форм слова посредством его изменения при сохранении того же самого, корня: (I)go (я) иду, (he) goes (on) идет и 2) образование форм слова с помощью сплетения корней, или супплетивности: (I) go (я) иду, (I) went (я) шел. Формообразование посредством сплетения корней встречается очень редко и играет в английском языке менее важную роль по сравнению с изменением слова при сохранении тождества корня.

2.2. Образование форм слова с помощью аффиксации

Омонимия словоизменительных суффиксов связана в современном английском языке с использованием ограниченного числа звуков для образования звуковых оболочек этих суффиксов, что в свою очередь объясняется рядом особенностей исторического развития английского языка (выпадением и отпадением слабоударных гласных, совпадением и отпадением некоторых согласных, например —носовых [m] и [n] и др.).

Говоря об омонимии грамматических суффиксов, следует строго различать: 1) омонимию форм в пределах одной и той же части речи и 2) омонимию форм, принадлежащих словам разных частей речи. Омонимия первого типа наблюдается в таком случае, как [ho:siz]: данное звучание является одновременно звучанием формы множественного числа и формы притяжательного падежа слова horse лошадь — horses и horse’s, соответственно; ср. также I speak я говорю и he can он может. Примером омонимии второго вида может служить омонимия в случае типа [drinks], где совпадает звучание формы глагола drink пить — (he) drinks он пьет и формы существительного drink напиток — drinks were served подали напитки.[15]

«Образование форм слов разных частей речи с помощью омонимичных суффиксов широко распространено в современном английском языке.

Омонимичными суффиксами являются и суффиксы со звучанием [(э)п]:

Проще обстоит дело с причастием и герундием: различие этих омонимичных форм не вызывает сомнения, поскольку оно опирается на твердый фундамент вне системы глагола (причастие тяготеет к прилагательному, герундий — к существительному). Затруднения возникают лишь в случае так называемого «полугерундия» — в случаях типа I did not notice the train stopping Я не заметил, как остановился поезд и т. д. Сомнения относительно принадлежности здесь stopping к герундию возникают потому, что при герундии существительное обычно • выступает в притяжательном падеже и вместо the train stopping естественно было бы ожидать the train’s stopping. В целом же вопрос о полугерундии и правомерности его выделения очень сложен и должен явиться предметом специального исследования.

В английском языке широко распространена нулевая суффиксация, что еще больше усиливает видимость почти полного отсутствия в современном английском языке морфологических средств, а тем самым видимость «аморфного» характера этого языка.

2.3. Образование форм слова при участии чередования

Чередование звуков есть факт различия звуков, занимающих одно и то же место в звуковой оболочке той же самой морфемы, в разных случаях ее применения.

Основным и ведущим средством формообразования является аффиксация, чередование же в корне выступает как нечто дополнительное и обусловленное аффиксацией, в том смысле, что основными различителями словоформ и слов в целом являются, как правило, не варианты одних и тех же морфем, а разные морфемы; варьирование же той же самой морфемы лишь сопровождает разность других морфем и зависит от этой разности, обусловлено ею: варианты данной морфемы семантически дифференцируются и принимают участие в различении значений словоформ лишь при условии и под воздействием разности других морфем.

Так, например, «в случае чередования в глаголе catch схватывать — catch [kaetf]1 —caught [ko:t] для образования формы прошедшего времени caught используются следующие средства:

1)чередование согласных: [-tf] в catch и «нуль» в caught;

2)чередование гласных: [-ее-] в catch и [-о:-] в caught;

3)суффиксация: нулевой суффикс в catch и [-t] в caught»[20]

Чередование гласных в английском языке встречается в разных частях речи, но в основном оно типично для глагола.

В имени прилагательном чередование гласных было широко представлено в формах степеней сравнения лишь в древнеанглийском языке; в современном же языке для образования форм степенен сравнения повсюду используется только аффиксация, если отвлечь-ся от единичных случаев супплетивного образования форм степеней сравнения. Подобные образования позволяют рассматривать и соотношение much — more — most как чередование (точнее, новое чередование гласных в системе форм степеней. сравнения).В качестве случая чередования гласных можно рассматривать также и соотношение little

В глаголе подавляющее большинство наиболее употребительных слов образует формы с участием чередования (так называемые неправильные глаголы).

Чередование согласных в современном английском языке встречается реже, чем чередование гласных и играет в нем меньшую роль.

2.4. Супплетивное образование форм слова

Супплетивные формы имеются не во всех частях речи.

У существительных супплетивных образований вообще нет.

У прилагательных супплетивные образования встречаются в фомах степеней сравнения: ср. good хороший – better лучший- best наилучший, где супплетивность отделяет форму положительной степени ( good ) от формы сравнительной степени ( better ) и превосходной степени ( the best ). Формы же сравнительной и превосходной степени здесь совпадают по корню, различаясь лишь чередованием согласного – t с нулем.[33]

В системе местоимений супплетивность широко представлена у личных местоимений как средство дифференциации падежных форм: I я – me мне, she она – her ее.

Рассмотрев типы грамматических форм слова, а именно синтетические и аналитические формы, можно сделать следующие выводы.

Грамматическая форма – «это языковой знак, в котором грамматическое значение находит своё регулярное (стандартное) выражение».[35] В пределах грамматической формы средствами выражения грамматических значений являются аффиксы, фонемные чередования, характер ударения, редупликация (повторы), служебные слова, порядок слов и интонация.

В заключение необходимо отметить, что, поскольку в одной и той же словоформе могут соединиться разные грамматические категории, выраженные различными средствами ( как синтетические, так и аналитические), определенная грамматическая форма слова может быть по линии одной категории формой синтетической, а по линии другой – аналитической, а кроме того одна аналитическая форма может наслаивается на другую, образуя сложные аналитические формы. Поэтому говоря о той или иной аналитической форме, нужно учитывать, по какой линии, в плане какой именно грамматической категории, она является аналитической. Так словоформа was written было написано ( it was written yesterday это было написано вчера) является синтетической в плане категории времени и аналитической по линии категории залога. В такой же форме, как will work будет работать, напротив, значения залога выражается синтетически, а значение времени аналитически.

Благодаря аналитичности при помощи некоторого ограниченного числа единиц – слов, охватываемых определенными правилами грамматического строя, оказывается возможным выразить бесчисленное количество мыслей, свободно создавать совершенно новые мысли и передавать их другим.

Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: учеб. пособия для студентов –М.: Высш. школа., 1986.-160с.

Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка –М.: Высшая школа, 1975

Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка –М.: лит-ра на иностранных языках, 1960.-398с.

Ившин В.Д. Синтаксис речи современного английского языка/ серия «Учебники, уч. пособия» Ростов н/Д: Феникс, 2002-320с.

Конецкая В.П. Супплетивизм в германских языках –М.: Высшая школа, 1973

Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка –М.: лит-ра на иностранных языках, 1957 – 285с.

Смирницкий А.И. Морфология английского языка –М.: лит-ра на иностранных языках, 1959

Смирницкий Л.И. Лексикология английчкого языка –М.: лит-ра на иностранных языках, 1959

V. Tauli Morphological analysis and synthesis, Acta Linguistica, vol.5, fasc.2, Copenhagen, 1945-1949

Большой энциклопедический словарь/Гл. редактор В.Н. Ярцева – 2-ое изд. –М.: Большая Российская Энциклопедия, 2000

[1] Блох М. Я. Теоретические основы грамматики стр. 81

[3] Конецкая В.П. Супплетивизм в германских языках стр. 46

[4] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 62

[6] Ср. V. Tauli, Morphological analysis and synthesis, Acta Linguistica, vol.5, fasc. 2

[7] Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка стр. 65

[9] Иванова И.П. Бурлакова В.В. Теоретическая грамматика современного английского языка стр. 12

[11] Иванова И.П. Бурлакова В.В. Теоретическая грамматика современного английского языка стр. 14

[12] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 11

[13] Смирницкий Л.И. Лексикология английского языка & 52

[14] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 12

[15] Смирницкий Л.И. Лексикология английского языка & 165-179

[16] Воронцова Г.Н. Очерки по грамматики английского языка стр.33

[17] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 17

[18] Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка стр.34

[19] Блох М.Я. Теоретические основы грамматики стр. 86

[20] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 43

[21] Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка стр. 17

[22] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 45

[23] Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка стр. 162

[24] Блох М.Я. Теоретические основы грамматики стр. 86

[25] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр.47

[27] Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка стр. 105

[28] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 52

[29] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр. 53

[31] Блох М.Я. Теоретические основы грамматики стр. 86

[32] Смирницкий Л.И. Лексикология английского языка §42

[33] Смирницкий А.И. Морфология английского языка стр.59

[34] Блох М.Я. Теоретические основы грамматики стр.85

[35] Языкознание. Большой энциклопедический словарь