Монеты Петра I (1700-1725)

Буквенное обозначение года на монетах Петра 1

Но даже если учесть назревшие проблемы дореформенного Российского царства, наработки Софьи Алексеевны, прочие условия и предпосылки, многое всё равно кроется в характере монарха, а значит в его детстве.

Мы все родом из детства. Откуда же идёт весь характер царствования и реформ Петра Алексеевича. Будущий император России воспитывался как и было принято в то время – всему и по чуть-чуть. Несистемность его образования и общая отделённость его от дел государства скажется позднее на начале его правления. Для примера надо сказать, что до конца жизни монарх писал с ошибками и речь его была бедна.

Крайне нестабильной была обстановка с престолонаследниками после смерти Фёдора Алексеевича. Нарышкины в 1682 году, заручившись поддержкой многочисленных сторонников возводят на престол Петра. В ответ на это Милославские – сторонники царевича Ивана двинулись на Кремль, организовав стрелецкий бунт. Стрельцы, среди которых давно было много недовольных, заставили патриарха венчать на царствование сразу двух малолетних царей, а Софья Алексеевна стала при них регентшей. При этом Ивана объявили первым царём, а Петра вторым. Вместе со своей матерью, Натальей Кирилловной, Пётр уезжает в Преображенское.

Как и многие молодые цари (а наследниками трона признавался и сам Пётр и его брат Иван V), взять того же Грозного в молодости, Пётр не имел времени скучать. Эти факты мало освещаются в учебниках истории, но по молодости Пётр был ещё тем сорванцом – создал Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор, который являлся пародией на всю христианскую церковь (не бывалое по тем временам святотатство). В собор входили его будущие сподвижники, имевшие каждый нецензурные наименования, пародирующие реальные титулы.

В тоже время Пётр пытался освоить основы военного дела, создал потешный городок на берегу Яузы, собрал потешные полки, составившие основу будущих Преображенского и Семёновского. Но среди русских людей военному делу царя учить было некому. За этой наукой Пётр I отправился на Немецкую слободу.

Там для Петра Алексеевича открылась совершенная иная заграничная жизнь – там же впервые молодой царь попробовал трубку. Надо отметить немцами в ту пору называли всех иностранцев («немых», «немцев»). Но потехи, потехами, а жениться тоже надо. По указу матери в 1689 году играют свадьбу Петра и Евдокии Лопухиной. Позднее, когда у них родится сын Алексей, Евдокия будет воспитывать его в презрении к реформам отца. Что вызовет конфликт между Алексеем Петровичем и его отцом, после которого молодой наследник скрывается за границей. Вернувшись домой, он встречается с стражей. Царевича обвиняют в государственной измене и он погибает в Петропавловской крепости.

И вот тут в 89 году начинается борьба за власть между Петром и его сестрой. До 1689 года правление двух царей было номинальным. Страной управлялась царевна Софьей Алексеевной и в этом ей помогали верные Милославские, а так же два фаворита: князь Василий Голицын и окольничий Фёдор Шакловитый.

После приказа Петра стрельцам прийти в Троицкое они повиновались законному царю, а Софье пришлось признать поражение. Поверженная она была помещена в Новодевичий монастырь под охрану.

Под началом матери Петра Натальи формируется московское правительство, которые в основном и решает государственные дела, так как они молодому царю до сих пор неинтересны. Вся эта ситуация вызывала немало конфликтов, когда Пётр не приезжал на встречи с послами и другими способами высказывал своё недовольство.

В XVII веке Российское царство было на пороге перемен. Уже при Фёдоре Алексеевиче было отменено местничество (распределение мест по родовитости). Петром будет и вовсе подготовлены все условия для честного продвижения по карьерной лестнице в независимости от родовитости. Уже в короткое время правления Фёдора Алексеевича появилась мода среди молодых людей брить бороды. Секуляризацию подготовили такие произведения древнерусской словесности как «Калязинская челобитная». А прообразы реформ петровского времени предприняла сама Софья. В тоже время вместе с иностранцами в Россию прибывал опыт передовых стран Европы. У царя Петра Алексеевича были все шансы использовать эту ситуацию для модернизации страны. А то как она проходила, это уже тема долгих дискуссий.

Лишь придя к власти Пётр через каких-то шесть лет предпринимает дерзкий Азовский поход, закончившийся неудачей. Это будет первый блин комом в деле экспансии, которой отметилось правление царя. Последующие походы заканчиваются победой и захватом Азова. Эту победу обеспечил кое-как собранный флот под Воронежем. Ботик вырос в сотни кораблей, но пока русский флот не крепок. Лишь выяснив секреты кораблестроения в Голландии и Англии Пётр создаст боеспособный флот, который принесёт России немало побед и выведет её в число великих держав Европы.

Великое посольство 97-98 годов Пётр предпринял с целью подыскать союзников в готовящейся войне со шведами. Так же не малое значение имел опыт, который приобрёл Пётр и его сопровождающие на верфях Голландии и Англии.

Реформы последовавшие после посольства были порывисты и поспешны. Сразу после прибытия Пётр начинает резать бороды и одевать бояр в европейское платье. Всю модернизацию, все предпринятые реформы можно разделить на два периода: несистемные и радикальные преобразования 1796-1715 годов и последовательные реформы 1715-1725.

Первое поражение русской армии (неудачный захват Нарвы в 1700 году) показало царю несостоятельность его войска. Следуют реформы армии, активная модернизация её по европейскому образцу. И преобразование эти, пусть и поспешные не прошли даром. Да, Великая Северная война обошлась дорого народу и стране, но вывела Россию в число величайших империй Европы. Кровью мы начертали своё имя на доске могущественных держав вычеркнув оттуда Швецию – многолетнего гегемона всего севера. Ништадский мир показал миру сильную и современную Россию, пусть даже большая часть населения и продолжала прозябать. На их костях строился Петербург, их натруженными руками создавались корабли на верфях, но к сожалению ближайшие два века народ будет лишь всё больше и больше притесняем, закрепощаем. Так же, в 1700 году начинается штамповка первых монет Петра I : Полполушки, Полушка, Денга. Данные монеты были из меди и на данный момент являются раритетными монетами, представляющие особую ценность в истории. Печать серебряных монет Петра 1 начинается только в 1701 году.

В ходе войны Пётр организует самоличную цензуру всей печати, контролирует перевод правильной литературы. То есть начинает непосредственно заниматься культурой, а так же заодно и пропагандой. Информационная политика власти, начиная с Петра и разворачиваясь во всей мощи при Екатерине Великой, становится ещё одной головной болью и заботой царственных особ. Пётр принимает титул императора, предложенный ему Сенатом и продолжает преобразования, продолжает движение на Восток, начинает русско-турецкую войну.

Система власти, самоуправления, армии, судебная система, система образования – всё чем славится золотой XIX век русской культуры – всё это было заложено Петром. Потрясающие сознание виды Петергофа, Царского села, строгая красота Петропавловской крепости – вообще Петербург – всем этим мы обязаны Петру Алексеевичу. Да цена величия огромна. Но как и любое другое государство вступившее в пору молодости, Российская империя была амбициозна, горда и решительна. Она была такой же как и её правитель – который казнил и миловал, возводил и строил своими руками, любил пошутить, но порой был необузданно жесток. Одна Катерина (будущая Екатерина I) могла успокоить императора во время таких вспышек гнева. Лелеяла его она и во время сильнейших головных болей, преследовавших Петра к концу его жизни. У них было 11 детей, большинство которых умерло в младенчестве, но была среди чад и Елизавета – будущая императрица. В который раз убеждаешься, что за каждым великих человеком стоит женщина. За Иваном Грозным стояла его любимая Анастасия, после смерти которой страна утонула в крови, застонала от плетей опричников и настрадалась от безумия царя. Дочь бедных крестьян, Екатерина стала сподвижницей Петра, а потом и единоличной государыней России.

Вообще каждый раз, когда поднимается вопрос о цене величия, к которому привёл Пётр Россию возникает ассоциация с деятельностью Грозного. Разные историки по-разному оценивают правление первого царя Руси – кто-то как бесцельное, кто-то как выведшее Россию в великие державы Европы. Но одно близко к факту – и Грозный и Пётр Великий заставили Европу считаться с Россией, укрепили государственность.

Петра так же называют то величайшим человеком всего восемнадцатого столетия, то антихристом, вырвавшем с корнем целую страну, оторвавшем дворянство от благодатной национальной почвы и бросившем его на распутье. Есть точка зрения, что дворянин XIX века – уже не боярин, но ещё и не европеец так им и не стал. Отсюда все эти поиски в литературе золотого века, все эти лишние люди, которые рушат судьбы: свою и людей, которых встречают на своём пути. Публицист Солоневич утверждал, что это основная черта правления Петра – отрыв верхушки от народа, денационализация всей элиты.

В тоже время, девушки наверняка согласились бы с реформами императора – мало кому захочется, чтобы её отдали за муж без согласия. Положение женщины выросло именно при Петре Великом. Вся интеллигенция, весь шик барокко и классицизма, архитектура, науки, Академия наук и училища, Московский университет – всё это плоды петровской эпохи, которые целый век пожинали поколения эпохи дворцовых переворотов.

Энергия Петра, его решительность позволили России сделать огромный шаг, пусть даже в рамках феодализма. Да, сохранив крепостничество, Пётр обрёк страну на грядущий кризис, но не будем судить людей, несших на своих плечах такую ответственность.

Груз постоянной ответственности за дела государства, верным слугой которого был Пётр Алексеевич привёл к болезни императора. В течении долгих мучительных месяцев Пётр Великий, не обращая внимания на боль, продолжал работать, осматривать новые каналы, отдавать приказания.

Даты на монетах Петра I и более раннего времени

Впервые год чеканки на российских монетах появляется в правление Фёдора Ивановича — сына Ивана Грозного, ещё в конце XVI века. Однако, в течение долгого времени даты представляли собой сочетание нескольких букв старославянского алфавита, и только в ходе петровской денежной реформы постепенно вводится привычная нам числовая датировка по григорианскому календарю. Исключение — рубли-ефимки 1654-1655 годов, когда поверх европейских талеров ставилась надчеканка с Георгием Победоносцем и хорошо читаемая даже неопытным нумизматом дата арабскими цифрами от Рождества Христова.

Датировка монет Петра I

С 1700 года Пётр I вводит в России Григорианский календарь, принятый на то время во многих европейских странах. Вместо отчёта от Сотворения мира, даты начинают считаться от Рождества Христова, как и сейчас. Но до 1722 года в большинстве случаев на монетах продолжало применяться буквенное обозначение чисел, расшифровать которое может далеко не каждый. Разберём подробно все составляющие даты.

Для начала необходимо сопоставить буквы числовым значениям. Использовался старославянский алфавит, который похож на современный русский, но имеет некоторые отличия, в том числе особые буквы, вышедшие из употребления ещё в дореволюционные времена, а некоторые в петровскую эпоху. Алфавит содержал 43 буквы, отсчёт чисел вёлся по порядку, то есть единице соответствовала первая буква алфавита. После 9 начинались десятки (10, 20, 30 и т. д.), далее сотни. Но поскольку традиция была заимствована у греков тысячу лет назад, пришлось использовать только те буквы, которые имелись в греческом алфавите, причём в том же порядке. Например, из-за отсутствия буквы Б (буки), числу 2 соответствует буква В (веди) славянского алфавита. Исключаются также буквы Ж, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ю, и некоторые другие. Из-за расположения букв Ѳ (фита), Ч, Ѱ (пси) и Ѯ (кси) в греческом алфавите в другом месте, после 8 и 80 сразу следуют 10 и 100 соотвественно, а числа 90, 60, 700 и 9 располагаются в конце используемой части славянского алфавита. Всё это удобнее представить в виде таблицы:

| Буква | Название буквы | Числовое значение |

|---|---|---|

| А | Аз | 1 |

| Б | Буки | отсутствует |

| В | Веди | 2 |

| Г | Глаголь | 3 |

| Д | Добро | 4 |

| Е | Есть | 5 |

| Ж | Живете | отсутствует |

| S | Зело | 6 |

| З | Земля | 7 |

| И (Н) | Иже | 8 |

| I | И | 10 |

| К | Како | 20 |

| Л | Люди | 30 |

| М | Мыслете | 40 |

| N | Наш | 50 |

| О | Он | 70 |

| П | Покой | 80 |

| Р | Рцы | 100 |

| С | Слово | 200 |

| Т | Твердо | 300 |

| Ѹ (Y) | Ук | 400 |

| Ф | Ферт | 500 |

| Х | Хер | 600 |

| Ѡ | Омега | 800 |

| Ц | Цы | 900 |

| Ч | Червь | 90 |

| Ш | Ша | отсутствует |

| Щ | Шта | отсутствует |

| Ъ | Ер | отсутствует |

| Ы | Еры | отсутствует |

| Ь | Ерь | отсутствует |

| Ѣ | Ять | отсутствует |

| Ю | Ю | отсутствует |

| Ꙗ | А йотованное | отсутствует |

| Ѥ | Е йотованное | отсутствует |

| Ѧ | Юс | 900 (устарело) |

| Ѫ | Юс большой | отсутствует |

| Ѩ | Юс йотованный | отсутствует |

| Ѭ | Юс большой йотованный | отсутствует |

| Ѯ | Кси | 60 |

| Ѱ | Пси | 700 |

| Ѳ | Фита | 9 |

| Ѵ | Ижица | 400 (устарело) |

Начертания букв на монетах могут немного отличаться от представленных выше, но в целом они похожи. Например, фита обычно имеет выходящую за рамки перекладину, иногда даже спускающуюся вниз, как ножка у «Д» Устаревшие обозначения чисел 900 и 400 можно встретить в некоторых летописях, но мы рассмотрим только датировку монет, поэтому данные варианты можно исключить.

Дата читается слева направо, как и текст русского языка. Но в отличие от десятичной числовой системы, её можно легко разбирать на части, что и нужно сделать при переводе в десятичную систему. Для примера рассмотрим дату ҂АѰИI (1718). Первый символ ҂ не входил в алфавит, он лишь означает, что следующее за ним нужно умножить на 1000. Поскольку за ним следует буква А, получаем 1000. Далее следует буква Ѱ (пси) — 700, затем И — 8, и в конце I — 10. Складываем всё вместе и получим 1718. Причём нужно именно складывать, а не переводить в десятки, сотни и т.д. Расположение последних двух букв может отличаться, при этом дата всё равно останется прежней. При обратном переводе из числового значения число от 11 до 19 записывается так: буква, затем I; при переводе числа от 21 и выше порядок обратный: сначала К, потом буквенное обозначение числа.

Встречаются на монетах и существенные ошибки, например N вместо И, в данном случае для правильной датировки следует учитывать особенности монеты. Например, в 1750 году не выпускалось монет с буквенным обозначением даты, значит «҂АѰN» означает «1708», здесь имеет место ошибка гравёра.

И наконец, чтобы совсем запутать современных коллекционеров, существуют монеты с комбинированной записью даты: 17К, 17КА, что означает «1720» и «1721» соответственно.

| ҂АѰ | 1700 |

| ҂АѰА, ҂ЯѰЯ | 1701 |

| ҂АѰВ | 1702 |

| ҂АѰГ | 1703 |

| ҂АѰД | 1704 |

| ҂АѰЕ | 1705 |

| ҂АѰS | 1706 |

| ҂АѰЗ | 1707 |

| ҂АѰИ, ҂АѰN, ҂АѰН | 1708 |

| ҂АѰѲ | 1709 |

| ҂АѰI | 1710 |

| ҂АѰАI | 1711 |

| ҂АѰВI | 1712 |

| ҂АѰГI | 1713 |

| ҂АѰДI | 1714 |

| ҂АѰЕI | 1715 |

| ҂АѰSI | 1716 |

| ҂АѰЗI | 1717 |

| ҂АѰИI | 1718 |

| ҂АѰѲI | 1719 |

| ҂АѰК, 17К | 1720 |

| ҂АѰКА, 17КА | 1721 |

| ҂АѰКВ, 17КВ | 1722 |

Датировка монет допетровского времени

Мелкие дореформенные монетки-чешуйки часто имеют совершенно нечитаемые надписи не только из-за их размера и неровной формы, но и в связи с распространённым в то время сдвигом штемпеля (надпись может просто не помещаться в круг). Тем не менее, на некоторых из них можно обнаружить даты, но для их расшифровки понадобятся более глубокие знания. Дело в том, что до 1700 года в России существовало своё летоисчисление (от Сотворения мира), поэтому простой перевод описанными выше правилами приведёт к чему-то вроде «7162», что на самом деле означает «1654».

По славянской мифологии Сотворение мира имело точную дату, которая в переводе на современный календарь произошла в 5508 году до нашей эры. Это было подписание мирного договора между Великой Державой и империей Великого Дракона (именно его поразил копьём Георгий Победоносец).

Дата буквами на монетах

В то время, как одни народы придумывали для чисел специальные символы, другие пользовались теми, что уже имелись в их письменности. Древняя Русь пошла по второму пути, заимствовав из Византии не только кириллицу, но и метод обозначения чисел буквами этого алфавита. Азбука разбивалась на три группы, в каждой из которых были собраны девять единичных чисел, девять десятков и девять сотен. Ноль при такой записи числа не требовался.

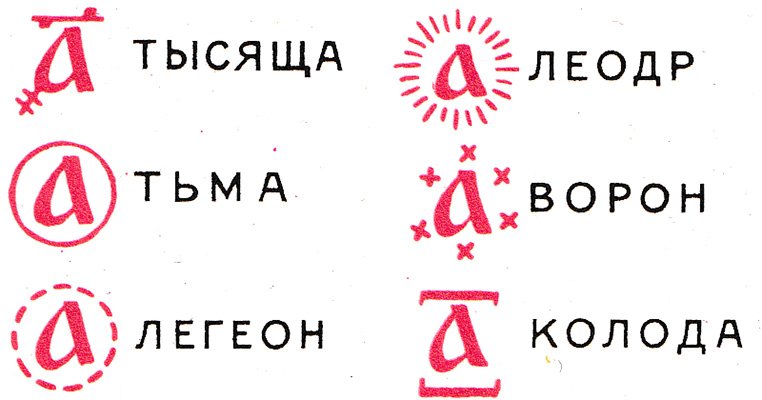

Правила записи чисел буквами кириллицы

Для обозначения больших разрядов (тысяч и т.п.) использовали те же буквы, но с добавлением специального оформления. Число «тьма», равнявшееся 10 000, рисовалось буквой, обведённой кольцом. На порядок больше было число «легион» (или «легеон»), у которого кольцо было не сплошным, а пунктирным или состояло из точек. Миллион на Руси именовали «леодр». Здесь букву окружали расходящиеся лучи или запятые. 10 миллионов называли «ворон» (или «вран»), где вокруг буквы рисовали крестики. При умножении «ворона» на 10 получалась «колода» (или «клада»). Самым большим числом, равным десяти «колодам» была «тьма тем», от которой произошло выражение «тьма-тьмущая». Она уже скорее представляла не конкретное число, а бесчисленное множество – аналог бесконечности.

Рубежным здесь стал 1700 год, когда на монетах обозначение даты могло быть и по старому исчислению, и по новому. В случае даты «от сотворения мира» стоит помнить, что разряд тысяч при чеканке часто пропускали.

Даты на петровских монетах

Плоды монетной реформы Петра в виде медной денги, полушки и полполушки впервые ушли в народ с датой «1700» («҂АѰ»). Далее с датой в новом исчислении появились монеты из золота и серебра. Произведём для послереформенных монет, на которых можно обнаружить дату буквами, небольшую группировку по металлам. Пробные монеты (например, серебряная полтина 1699 года) в список не включены:

Золотые монеты быстрее прочих перевели на дату цифрами, потому что червонцы использовали для заграничных платежей.

Переход на цифры получился долгим. В.В. Уздеников связывает это с действием властных групп, противящихся реформам Петра. Постепенно переподчинив себе и Сенату различные властные структуры, Пётр добивается перехода на гражданский алфавит вместо церковного, а затем и искоренения буквенного написания даты. Окончательно противники реформ сдали свои позиции в начале 1720-х годов. Но до этого дата не только обозначалась двумя вариантами, но появлялись даже «гибридные» её написания, когда буквы соседствовали с цифрами. Для быстрой дешифрации дат на петровских монетах предлагаем вам использовать нижеследующую таблицу, где собраны самые распространённые обозначения конкретного года.

Из мелких нюансов напомним, что буква «аз» (на монетах она обозначает либо тысячу, либо единицу) могла иметь написание не только «А» или «а», но также и «Я» (привычную нам букву «я» в то время обозначали символом «Ѧ»).

Славянские цифры на русских деньгах

Под выражением «славянские даты на монетах» чаще всего понимают те случаи, когда на российских деньгах для обозначения даты используются цифры по-старославянски, то есть буквами. Разумеется, буквенное обозначение года применялось не только на монетах: его можно обнаружить в летописях или документах, а также на фундаментах старинных построек. Кириллическая система записи чисел тогда казалась привычной и вполне удобной.

Константинопольская (Византийская) эра в летоисчислении

Читатели, знакомые с нашими статьями о монетах Византии, заметили, что оформление ранних русских монет заимствовано от денег Константинополя. Оттуда же пришло летоисчисление, которым долгое время пользовались на Руси. Поэтому данную систему ещё часто называют и «древнерусская эра». За её исходную точку приняли счёт «от сотворения мира» (под сотворением мира подразумевается христианская интерпретация этого события). Существовало около двух сотен вариантов этого летоисчисления. Например, события «Повести временных лет» могут быть датированы по александрийской, антиохийской, девятеричной, десятеричной и другим системам. Но постепенно в документах начал главенствовать счёт по константинопольской эре или «от Адама», то есть от дня, когда Бог создал первого человека. Впрочем, и здесь всё непросто. Сначала счёт вёлся от шестого дня творения – пятницы, которая приходилась на 1 марта 5508 года до н. э. Однако во времена правления императора Констанция этот день перенесли на субботу 1 сентября 5509 года до н. э. Спор о том, когда же начался первый год – в марте или сентябре – затянулся на века. Поэтому «Первый день во году» на Руси изначально праздновался с приходом марта и лишь с 1492 по привычному нам летоисчислению его перенесли на 1 сентября. Этот год был примечателен ещё и тем, что от сотворения мира тогда насчитали ровно семь тысяч прошедших лет.

Числа в старославянском языке (в том числе, и даты) обозначались буквами кириллицы. Однако тут имелась важная особенность: древнерусская нумерация использовала буквы, имеющие аналог в греческом алфавите. Для выделения в тексте чисел над ними прочерчивали изогнутую линию – титло. Буквенное обозначение чисел на Руси охватывало отрезок от 1 до 900. Обозначение более крупных чисел сопровождалось особыми значками. Как нумизматов, нас больше всего интересует тысяча, которая записывалась единицей с добавлением слева длинной наклонной черты, перечёркнутой посередине парой коротких – «҂».

Первые даты на русских монетах

Долгое время на серебряных «чешуйках» дата не проставлялась, поэтому найденные монеты нумизматы датировали по указанию имени великого князя и по особенностям рисунка штемпеля. В настоящее время исследователи сходятся на том, что впервые дата на монетах появилась при сыне Ивана Грозного – Фёдоре Ивановиче (например, об этом упоминает Иван Георгиевич Спасский в книге «Русская монетная система»). Новатором здесь стал монетный двор Новгорода. В 1596 году под всадником на лицевой стороне к двустрочному обозначению двора «в/НО» прибавили буквы «РД», что означало «100» и «4». То есть 7104 год от сотворения мира.

Почему новгородские резчики пропускали первую букву даты? Существует две гипотезы. Первая основывается на том, что свободного места на монетном поле оставалось немного, поэтому указание семи тысяч было излишне, и без него дата оставалась вполне понятной. Вторая упоминает, что и в документах писцы частенько игнорировали тысячи при фиксации дат. Возможно, что влияние тут оказали обе указанные причины. При Фёдоре Ивановиче на монетах успели появиться даты «РД» (7104 или 1596 от Р.Х.), «РЕ» (7105 или 1597 от Р.Х.) и «РS» (7106 или 1598 от Р.Х.). Московские монеты продолжали чеканиться без указания даты. Псков тоже не чеканил дату на копейках с именем Фёдора Ивановича. Однако известен штемпель новгородского резчика с буквами «ПРS» (возможно, он выполнен для псковской чеканки).

Рубли и полтинники Алексея Михайловича

При Алексее Михайловиче дата на мелких деньгах не проставлялась. Однако при проведении денежной реформы, которая привела к Медному бунту, появились крупные номиналы вплоть до рублёвика. Посмотрим на новодельный вариант серебряного рубля, считающегося первой монетой данного номинала. Церковнославянские цифры приведены в верхней части реверса: «ЛѢТА ҂ЗРѮВ» (7162 или 1654 от Р.Х.). Слева от буквы «З» та самая особенная черта, увеличивающая её значение в 1000 раз. Трудности с выпуском подобных монет привели к тому, что уже в следующем году решили брать европейские талеры и делать на них надчекан «1655» (это первая датировка не только цифрами, но и в летоисчислении от Рождества Христова).

Те же славянские цифры найдутся и на медном полтиннике. Однако после Медного бунта хождение денег из меди прекратили (в том числе, и полтинников). Для обращения продолжили чеканить привычные серебряные «чешуйки» без указания года буквами на монетах.

Даты на монетах Петра I дореформенного образца

Но 1700 год – особенная дата. Пётр I переводит Россию на летоисчисление от Рождества Христова, а смену года с этого момента велено считать не в начале сентября, а с 1 января. Поэтому на серебряных копейках дата проставляется уже полностью и в новом летоисчислении – «҂АѰ». Далее датировка осуществляется только в нём – «҂АѰА», «҂АѰВ» и так далее.

Специалисты считают, что проставление даты на монетах дореформенного и послереформенного образца доказывало народу, что одновременно чеканятся деньги и медные, и серебряные. Последний раз на «чешуйки» цифры кириллицей сложились в дату «҂АѰЗI» (1717).

Даты буквами на монетах Петра I с 1700 года

Но выпуск монет крупного формата по аналогу Европы лишь возрастает. В 1701 году монетный ряд существенно расширяется за счёт серебра (полтина, полуполтинник, гривенник и десять денег) и золота (червонец и двойной червонец). Дата везде проставляется буквами, но различными вариантами, ведь «Аз» может писаться двояко – «А» или «Я» (на монетах 1701 года можно встретить и «҂АѰА», и «҂ЯѰЯ», и даже «҂ЯѰА»).

Коллекционирование монет с буквенной датой весьма захватывающе, ведь обнаружено много интересных и необычных вариантов, когда расшифровка года петровских монет окажется причудливой. Посмотрим на монеты с датой «҂АѰЕ» (1705). Слева недоработка резчика превратила крайнюю букву даты медной копейки в латинскую «F», но такая литера в счётной старославянской системе отсутствует. А на серебряном рубле резчик забыл отзеркалить «Е» на штемпеле, и при чеканке она получилась перевёрнутой по горизонтали.

Борьба числового обозначения даты с буквенным начинается в 1707 году, когда для Речи Посполитой Россия чеканит тинф и шестак, а на монетных дворах приступают к работе заграничные медальеры Соломон Гуэн (Красный двор) и Готфрид Гаупт (Кадашёвский двор). В этот же год появляются первые рубли, полтины, полуполтинники и гривенники, где дата приведена арабскими цифрами. Борьба эта шла с переменным успехом. Можно даже сказать, что один раз «победила дружба»: В.В. Уздеников приводит в своём каталоге образец пробной копейки 1711 года, на реверсе которой присутствуют оба варианта даты. Казалось, что буква победила, так как в 1715-1717 гг. дата на серебряных «чешуйках» и меди была только буквенной (золотые червонцы в тот период чеканились для заграничного вояжа Петра и имели не только дату числом, но и всю легенду на латинице). В.В. Узденников связывает соперничество букв и цифр с неким центром противодействия петровским реформам и стремлением вернуть старые порядки. Противостоят друг другу номиналы (новый гривенник и старая гривна), и даже сами буквы, когда на части монет «Аз» чеканится в соответствии с введённым гражданским алфавитом («А»), тогда как другая часть продолжает использовать старославянское написание «Я» (варианты приведены выше на примере монет 1701 года). Узденников отмечает, что в 1911 году произошла передача Красного двора, где и осуществлялись массовые выпуски денег «консервативного» формата, из ведения Приказа Большой казны Сенату.

О победе цифр над буквами можно говорить лишь после проведения очередного этапа реформы – в 1718 году. Впрочем, буквенное обозначение года ещё используется. С ним также связана ошибка гравёра, заменившего в написании «҂АѰИI» букву «И» (8) буквой «N» (50). Необычно написание даты на полушке, где среди цифр, образующих число «1718», затесалась буква «I». Но это уже не старославянская азбука, а латиница, так как данной литерой предположительно является знак минцмейстера Иоганна Ланга (этой версии придерживается А. Ильин).

Не менее необычны гибридные даты, которые мы разберём на примере полушек 1720 года. Дата может обозначаться и числом «1720», и буквами «҂АѰК», и напополам – «17К», где «К» равнозначно числу «20». Такое странное обозначение года на петровских монетах встретится и далее («17К1»). В этот период рубли и полтины делали с двумя датами: на реверсе её чеканили буквами, а на гурте проставляли числом (и они порой не совпадали).

Последний раз у тиражных монет Петра I числа кириллицей встретятся на полтине 1722 года («҂АѰКВ»). Здесь Узденников проводит связь с учреждением в 1721 году Святейшего Синода, обеспечившего государству власть над духовенством, что знаменовало окончательный разгром противников реформ. Далее датировка российских монет следует европейским стандартам. Для быстроты датировки петровских монет, выпущенных после реформы, нами предложена таблица, показанная ниже, где приведены даты славянскими буквами, а также древнерусские цифры от 1 до 1000.

Буквенная дата на монетах Российской Федерации

Казалось, что мы уже никогда не увидим обозначение даты буквами старославянского алфавита. Действительно, на линейке регулярного чекана его ждать не стоит. Но существуют ещё и коллекционные монеты. В 2004 году в честь 300-летия денежной реформы Петра I Банк России решил выпустить биметаллическую мини-серию, посвящённую первому серебряному рублю с портретом Петра и медной копейке, которые как раз появились ровно три века назад. На трёхрублёвой серебряной монете имеется золотая вставка, изображающая копейку 1704 года. Вставка из золота на монете 25 рублей показывает нам рублёвик с той же датой. На изображениях рубля и копейки, как и 300 лет назад, приведён год буквами – «҂АѰД».