В чём смысл политики «Новых рубежей» Д.Кеннеди? Как вы оцените результаты его деятельности?

Обсуждение вопроса:

Политика «новых рубежей» Д.Кеннеди означала укрепление внутреннего положения и международных позиций США. Одной из главных задач стало ускорение темпов экономического роста, государство при этом контролировало уровень цен и заработной платы. В сфере производственных отношений поддерживались идеи «классового сотрудничества». Учитывая, что в результате автоматизации производства в тот период возросла безработица, правительство увеличило расходы на помощь безработным, а также поддержало программы переквалификации, дополнительного обучения рабочих.

«Новые рубежи» намечались и во внешней политике. Кеннеди подверг критике доктрины «массированного возмездия» коммунистическим режимам и «освобождения Восточной Европы». Но он не собирался отказываться от военно-политического превосходства США в мире. Оно должно было обеспечиваться мощным военным потенциалом страны и политикой «гибкого реагирования».

Таким образом, Д.Кеннеди внес достаточно много изменений во внутреннюю и внешнюю политику США. Но результаты его деятельности носили неоднозначный характер.

Например, экономическая политика не была столь эффективной, как ожидалось. Во многом это связано с окончанием периода экономического подъема. На этом этапе постепенно начали сокращаться капиталовложения, уменьшился темп промышленного развития. В связи с торможением экономического роста деятельность правительства не была успешной. Граждане страны были недовольны снижением темпов роста минимальной заработной платы, ростом безработицы.

С другой стороны, правительство Д.Кеннеди, чья деятельность направлялась на поддержку социальных программ, не получало доверия промышленников. На фронте внешней политики улучшений также не наблюдалось. Несмотря на желание улучшить отношения с Советским Союзом, напряженность на мировой арене, Карибский кризис, не способствовали решению проблемы. Более того, ухудшению положения президента на международной арене и внутри государства способствовало развязывание Вьетнамской войны.

Тем не менее, Джон Кеннеди, политика которого не принесла должных результатов в экономике, сыграл положительную роль в науке и социальной сфере. С именем Кеннеди связана программа «Аполлон», а также решение вопроса об ущемлении афроамериканского населения.

Анализ политики «новых рубежей» администрации Д.Кеннеди

Придя к власти Кеннеди выдвинул программу «Новые рубежи», суть которой сводилась к последовательным реформам в различных сферах американского общества. В период президентства Кеннеди произошло увеличение минимальной заработной платы, либерализация социального страхования, приняты законы о жилищном строительстве, о помощи бедствующим районам страны, о переподготовке рабочей силы, о выплате пособий временно безработным. Все эти действия вполне согласовывались со словами самого Кеннеди: «Соединенные Штаты должны двигаться очень быстро даже для того, чтобы стоять на месте».

Но как бы то ни было убийство Кеннеди стало шоком не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. На его похороны на Арлингтонском кладбище съехались высшие сановники со всего мира. От Советского Союза в похоронах участвовал Анастас Микоян, но никто бы не удивился, если бы приехал Никита Хрущев. Похороны 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди транслировались в Советском Союзе в прямом эфире.

Помимо чисто агитационного эффекта программа «новых рубежей» (а точнее «нового фронтира», New Frontier) отражала понимание необходимости приспособления внутренней и внешней политики США к изменившемуся соотношению сил на международной арене. Дипломатия «новых рубежей» заключалась в обновлении и расширении диапазона как мирных, так и военных методов защиты интересов США в глобальном противоборстве с СССР.

Вместо устаревших доктрин «отбрасывания коммунизма» и «массированного возмездия» администрация Кеннеди провозгласила доктрину «гибкого реагирования» (flexible response). Наряду с готовностью начать глобальную ядерную войну американское правительство допускало возможность применения войск США в «локальных» и «антипартизанских войнах».

67. Трансформация от социализма к рыночной экономике и либеральной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (сравнительный анализ на примере Польши и Чехословакии).

Путь, который проделали страны Центральной Восточной Европы за два прошедших десятилетия, наполнен событиями, изменившими политическое лицо этих стран. Да и вся Европа стала другой.

Роль и место социал-демократов, демократических социалистов в этих изменениях заслуживает самого серьезного исследования и потому появление такой книги можно только приветствовать.

На протяжении 90-х годов в России, так же как и в странах Центральной Восточной Европы, шел медленный и противоречивый процесс формирования социал-демократии. Российская социал-демократия в 90-е годы в силу слабости теоретической базы и организационной раздробленности не смогла дать серьезных ответов на вызовы времени. Но можно говорить, что российские социал-демократы после ряда попыток все-таки смогли решить важную задачу – задачу объединения. Созданная в марте 2000 года Российская объединенная социал-демократическая партия собрала и социал-реформаторов из бывшей коммунистической партии, и представителей бывшей социал-демократической оппозиции. Это этапное событие. Произошло оно в тот момент, когда либеральный радикализм вынужден был уйти с российской политической арены, оказавшись бесперспективным. Сейчас социал-демократические подходы, соответствующая им политика, вполне могут оказаться востребованными российским обществом.

В этом предисловии не могу не упомянуть еще об одном важном уроке 90-х – недостатке солидарности между социал-демократами стран Центральной и Восточной Европы. Думаю, что эта базовая ценность социал-демократического мировоззрения должна найти свое новое звучание в глобализующемся мире. Кому, как не социал-демократам должно оппонировать национальному эгоизму, с одной стороны, и, с другой стороны, противостоять антигуманистическим тенденциям глобализации. Кому, как не социал-демократам способствовать превращению Европы, в единый, свободный и справедливый дом для всех, кто в нем живет.

Критически осмысливая исторический опыт, мы, социал-демократы, ищем и находим ответы на вызовы времени. Будем надеяться и работать для того, чтобы влияние социал-демократических идей возрастало и оказывало позитивное воздействие на общество в период происходящих в нем кардинальных перемен. Суть его высказываний состоит в том, что в Чешской Республике, бывшей «образцовой стране» ЦВЕ, после пяти лет правления консервативно-либерального правительства, возглавляемого Вацлавом Клаусом, приходится снова создавать «настоящую рыночную экономику». Сам В. Клаус только что подал в отставку из-за ряда скандалов, связанных с коррупцией, крушением банков, обесцениванием денег и экономическим спадом. Тем не менее, Клаус и его Гражданско-демократическая партия (ГДП) продолжают оставаться решающей силой в чешской политике, способствующей сохранению баланса власти, не смотря на то, что новые выборы, прошедшие через шесть месяцев, привели к формированию правительства меньшинства от социал-демократической партии (СДП), возглавляемого Милошом Земаном.

В большинстве других странах ЦВЕ картина еще хуже: пришедшая в упадок экономика, неэффективная и коррумпированная политика, а отсюда рост недовольства среди населения. Очевидно, что в этих условиях возникает объективная потребность в новом, нетрадиционном подходе к продолжению процесса системных изменений. Это дело достойное социал-демократов, и перед ними стоит трудная задача найти ответы на возникшие проблемы. Но каковы конкретные ответы социал-демократов на эти вызовы? Что в новых обстоятельствах означает «социал-демократия»? Ясно, что необходимо не только правильно сформулировать вопросы, но и постараться найти верные ответы.

Особенно это важно для стран ЦВЕ, где результаты реформ, осуществленных их активными сторонниками, оказались абсолютно неожиданными, и даже теперь, через десять лет, у нас нет надежного теоретического объяснения произошедших изменений, которые привели к совершенно новой глобальной ситуации. При этом одновременно с изменением политических режимов на Востоке и западная социал-демократия переживала свой собственный кризис. После долгого периода политической и культурной гегемонии левых сил демократический социализм оказался во враждебном окружении. Наступили годы неограниченного либерализма – уверенного в себе, нетерпимого и высокомерного.

Расскажите о программе новых рубежей кеннеди чем

Вопросы и задания:

1. Объясните, что способствовало превращению США после Второй мировой войны в лидера западного мира.

Из Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки вышли, значительно усилив свое политическое и экономическое влияние в мире, потому что:

1. Боевые действия не велись на территории США;

2. Страна понесла значительно меньшие людские потери (около 300 тыс. человек);

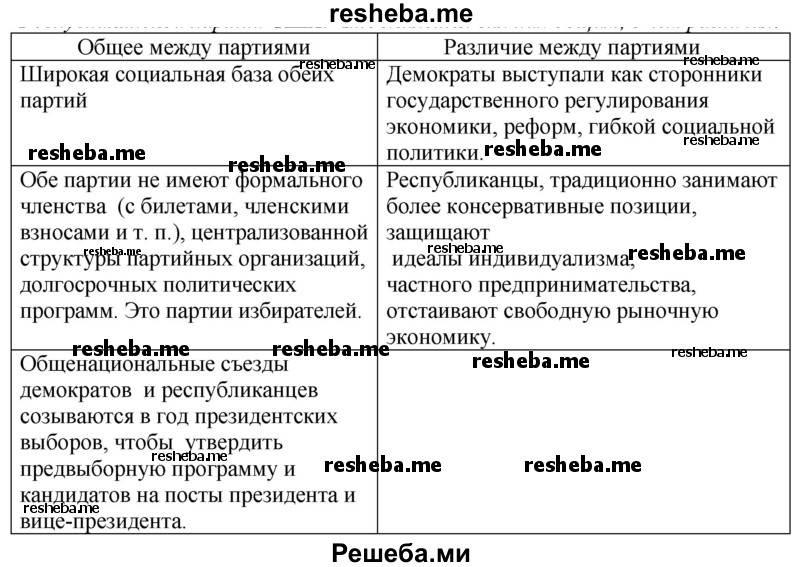

2. Составьте сравнительную характеристику Демократической и Республиканской партий США. Что является для них общим, в чём различия?

3. В чём смысл политики «Новых рубежей» Д.Кеннеди? *Как вы оцените результаты его деятельности?

Политика «новых рубежей» Д.Кеннеди означала укрепление внутреннего положения и международных позиций США. Одной из главных задач стало ускорение темпов экономического роста, государство при этом контролировало уровень цен и заработной платы. В сфере производственных отношений поддерживались идеи «классового сотрудничества». Учитывая, что в результате автоматизации производства в тот период возросла безработица, правительство увеличило расходы на помощь безработным, а также поддержало программы переквалификации, дополнительного обучения рабочих.

«Новые рубежи» намечались и во внешней политике. Кеннеди подверг критике доктрины «массированного возмездия» коммунистическим режимам и «освобождения Восточной Европы». Но он не собирался отказываться от военно-политического превосходства США в мире. Оно должно было обеспечиваться мощным военным потенциалом страны и политикой «гибкого реагирования».

Таким образом, Д.Кеннеди внес достаточно много изменений во внутреннюю и внешнюю политику США. Но результаты его деятельности носили неоднозначный характер.

Например, экономическая политика не была столь эффективной, как ожидалось. Во многом это связано с окончанием периода экономического подъема. На этом этапе постепенно начали сокращаться капиталовложения, уменьшился темп промышленного развития. В связи с торможением экономического роста деятельность правительства не была успешной. Граждане страны были недовольны снижением темпов роста минимальной заработной платы, ростом безработицы.

С другой стороны, правительство Д.Кеннеди, чья деятельность направлялась на поддержку социальных программ, не получало доверия промышленников. На фронте внешней политики улучшений также не наблюдалось. Несмотря на желание улучшить отношения с Советским Союзом, напряженность на мировой арене, Карибский кризис, не способствовали решению проблемы. Более того, ухудшению положения президента на международной арене и внутри государства способствовало развязывание Вьетнамской войны.

Тем не менее, Джон Кеннеди, политика которого не принесла должных результатов в экономике, сыграл положительную роль в науке и социальной сфере. С именем Кеннеди связана программа «Аполлон», а также решение вопроса об ущемлении афроамериканского населения.

4. *Чем определяется и от чего зависит политический курс президента США? Покажите на конкретных примерах.

Политический курс президента США определяется политической ситуацией в стране и позициями партий. Так, демократы, которых всегда поддерживали широкие слои населения, в XX в. нередко выступали как сторонники государственного регулирования экономики, реформ, гибкой социальной политики. Республиканцы, традиционно занимавшие более консервативные позиции, защищали идеалы индивидуализма, частного предпринимательства, отстаивали свободную рыночную экономику.

Соответственно и президенты, избранные от той или другой партии придерживались ее курса. Примером можно привести выборы 1952 года, когда победили республиканцы, которые сумели убедить Д.Эйзенхауэра выступить на их стороне и в дальнейшем следовал указаниям своей партии.

Второй пример, Д.Кеннеди, который представлял Демократическую партию, в проводимой политике ориентировался на ценности своей партии, продвигая идеи государственного регулирования экономики, реформ, гибкой социальной политики.

Еще один пример политика Р.Рейгана, который представлял партию республиканцев. Р. Рейган был избран президентом страны в 1980 г. (в 1984 г. переизбран на второй срок). Его политику назвали «консервативной революцией». Он отказался от принятой президентами-демократами ещё со времён Ф. Рузвельта тактики государственного регулирования экономики, социального компромисса. Курс Рейгана был направлен на подъём производства путём активизации предпринимательства в условиях свободной рыночной экономики. Для этого были проведены снижение подоходных налогов (от чего выиграли в первую очередь крупные корпорации), сокращение социальных расходов на образование, медицину, пенсионное обеспечение и т. д. (в 1981 – 1984 гг. их доля в государственном бюджете упала с 53,4 до 48,9%).

5. *Как вы ответите» на вопрос: что нужно, чтобы стать президентом США? Используйте известные вам сведения из биографий президентов.

Чтобы стать президентом США нужно:

1. стать членом Демократической или республиканской партии. Независимые кандидаты никогда не получали необходимого количества голосов.

2. обладать качествами лидера, которые в человеке оценят коллеги по сообществу (пример, Д.Эйзенхауэр, Р.Рейган и др.).

3. Быть гражданином США по праву рождения, прожить в стране не менее 14 лет.

4. Быть старше 35 лет.

6. Покажите, в связи с чем в США возникали различные социальные выступления, движения. *Почему подобные выступления происходят в демократических страна?

В разные периоды на первый план выступали различные проблемы и соответственно движения.

1. В 1947 г. был принят закон Тафта – Хартли, значительно ограничивавший права профсоюзов, ответом на него стали массовые выступления рабочих. Они проводили многотысячные демонстрации и забастовки. Всего в 1947 – 1948 гг. в забастовках участво¬вали 4 млн 130 тыс. человек.

2. В 1950-е годы во многих штатах развернулась борьба темнокожих американцев против расовой дискриминации (неравенства), за гражданские права. В то время на юге страны существовала сегрегация (разделение) белого и чёрного населения: отдельно учились дети, специально обозначались места «для белых» и «для чёрных» в транспорте, в сфере услуг.

Новая волна борьбы чернокожего населения Америки за гражданские права поднялась в середине 1960-х годов. В это время уже не удалось удержать её в рамках кампании гражданского неповиновения, сторонником которого был М. Л. Кинг.

3. Во второй половине 1960-х годов значительный размах в США приобрело движение за прекращение войны во Вьетнаме, главным участником которого стала студенческая молодёжь. Протест против войны выражался в отказе призывников идти в армию, публичном уничтожении призывных повесток, демонстрациях. Осенью 1967 г. 50 тыс. человек провели демонстрацию у здания военного ведомства – Пентагона.

4. Наряду с антивоенными настроениями высказывалось недовольство и внутренней политикой, появились группы молодёжи, называвшие себя «новыми левыми». Администрация почувствовала, что обстановка выходит из-под контроля. Для разгона демонстраций были направлены отряды национальной гвардии, армейские десантные части.

Подобные выступления возможны только в демократических странах, так как для них необходим высокий уровень свободы и возможность не только говорить об идеалах и принципах, но и соотносить их с практическими действиями.

7. Наше исследование. Составьте характеристику (очерк деятельности) одного из президентов США второй половины ХХ – начала ХХI в. (используйте биографическую, справочную литературу).

Очерк деятельности Дж.Буша Старшего.

Родился в Массачусетсе в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша и Дороти Уолкер Буш. После нападения на Пёрл-Харбор в 1941 году, в возрасте 17 лет, Буш отложил поступление в колледж и стал самым молодым лётчиком ВМС США в то время. Служил до конца войны, затем поступил в Йельский университет. Окончив его в 1948 году, переехал с семьёй в Западный Техас, где начал нефтяной бизнес, став миллионером к 40 годам. Буш вошёл в политику сразу после создания его собственной нефтяной компании, став членом Палаты представителей, а также занимая другие должности.

Он неудачно принял участие в партийных выборах президента в 1980 году, но был выбран в качестве кандидата на должность вице-президента кандидатом в президенты Рональда Рейгана, и пара победила на выборах. В течение каденции Буш возглавлял административную группу по дерегуляции рынка и борьбе с наркотиками. В 1988 году Буш успешно начал кампанию на выборах президента, победив оппонента от демократов Майкла Дукакиса.

Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя.

Во внутренней политике Буш изменил своему слову, данному в 1988 году, и после борьбы в Конгрессе подписал увеличение налогов, которое Конгресс утвердил. Вследствие экономических проблем Буш проиграл на выборах президента 1992 года демократу Биллу Клинтону.

Дж.Буш – последний в мире президент, воевавший во Второй мировой войне.

Расскажите о программе новых рубежей кеннеди чем

Новые Рубежи Джона Кеннеди

В 1960 году перед Америкой встал выбор: оставить все как есть, проголосовав за вице-президента в администрации Эйзенхауэра, известного антикоммуниста и консерватора Ричарда Никсона, или предпочесть перемены, движение к “новым рубежам”, отдав свой голос Джону Кеннеди — молодому харизматичному кандидату в президенты от Демократической партии. Учитывая достигнутый к этому времени большинством американских семей уровень благополучия, выбор был совсем не прост. К тому же, против Кеннеди играл его католицизм — никогда раньше католик не становился президентом США, отношение американских протестантов к католической церкви в чем-то напоминало отношение к коммунизму, и то, и другое воспринималось как нечто совершенно враждебное американским ценностям: “Белый дом при президенте-католике перейдет в подчинение папе римскому”.

Однако Кеннеди все же победил, хотя и с очень небольшим перевесом. Быстро выяснилось, что большинство, завоеванное Демократической партией в конгрессе, будет очень трудно использовать для реализации плана реформ: демократы-южане показали себя еще большими консерваторами, чем республиканцы. Противостояние с консервативной фракцией внутри собственной партии прошло красной нитью через все президентство Кеннеди, и, возможно, стало причиной его убийства: во всяком случае именно эту версию традиционно отстаивали в своих трудах советские историки-американисты. Именно из-за сопротивления конгресса Кеннеди не удалось реализовать масштабные планы реформ в области здравоохранения и образования (в частности, создать систему государственного медицинского обслуживания для пожилых американцев — Medicare).

Кеннеди с первых же месяцев пребывания в Белом доме оказался погружен в многочисленные внешнеполитические проблемы, в основном связанные с развитием “холодной войны” с Советским Союзом. Руководство СССР во главе с Н. Хрущевым рассчитывало воспользоваться молодостью и неопытностью нового американского лидера для разрешения в свою пользу ключевых вопросов: берлинской проблемы, политической ориентации стран “третьего мира”, судьбы кубинской революции. Кеннеди, действительно, совершил несколько серьезных ошибок. Он не решился отменить задуманную еще при Эйзенхауэре операцию ЦРУ по свержению правительства Фиделя Кастро на Кубе — итогом стало позорное для США фиаско в заливе Свиней в апреле 1961 года. Еще более трагические последствия имело решение Кеннеди отправить во Вьетнам несколько десятков тысяч “военных советников” для оказания помощи сайгонскому режиму в его борьбе со сторонниками Хо Ши Мина.

Однако общие итоги внешней политики Кеннеди оказались довольно впечатляющими. Его стойкость в ходе личной встречи с Хрущевым в мае 1961 года в Вене привела к “замораживанию” берлинской проблемы: в Москве решили отказаться от практикуемой в 1950-е годы политики ультиматумов и соорудили в августе 1961 года стену между западным и восточным Берлином. В долгосрочной перспективе, это оказалось выгодным для США решением, т. к. берлинская стена на несколько десятилетий превратилась в символ советского империализма в Европе. Карибский кризис в октябре 1962 года также разрешился, скорее, в пользу США — советские ракеты были с Кубы убраны, а данное Кеннеди Хрущеву обещание не нападать на “Остров свободы” не сильно связало Америке руки.

В борьбе за влияние на страны “третьего мира” Кеннеди также переиграл Хрущева, если не тактически, то стратегически. Именно Кеннеди создал систему правительственных ведомств, занимающихся распределением американской помощи зарубежным странам, самые известные из которых — “Агентство международного развития” и “Корпус мира”. Эти организации существуют до сих пор, и довольно успешно занимаются распространением американского влияния в глобальном масштабе.

Июнь 1963 года стал для Кеннеди важнейшим этапом в развитии его внутри- и внешнеполитической стратегии. Огромный фурор произвела речь президента о необходимости мирного сосуществования с СССР: для Америки это означало окончание эпохи “пещерного антикоммунизма” 1950-х. Не менее сенсационными оказались заявления Кеннеди о моральной поддержке движения за гражданские права чернокожих и о разработке серии соответствующих законов (именно в поддержку этой инициативы был организован знаменитый “марш на Вашингтон” в августе 1963 года). Даже во враждебно настроенной советской печати во второй половине 1963 года в адрес американского президента начали звучать немыслимые ранее комплименты. К сожалению, все надежды на лучшее пришли к внезапному и печальному завершению 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Джон Кеннеди был убит, подлинные мотивы этого убийства не установлены до сих пор.

Кеннеди и «новые рубежи»

Многое было непривычно в Кеннеди: его молодость, католическое вероисповедание, наконец, его личная харизма. Он выглядел таким обаятельным, когда выступал с экранов телевизоров! Кеннеди привел с собой в Белый дом целую команду помощников и советников, причем, в нарушение традиции, это были не представители крупного бизнеса, а люди из академических кругов. В Вашингтоне шутили: мол, теперь у нас правят не «денежные мешки», а «юные вундеркинды». При всем своем необычном имидже Джон Кеннеди придерживался достаточно традиционных «центристских» взглядов – почти как предыдущий президент. За спиной у него была довольно рядовая карьера в Конгрессе, где он не отличился ни как ярый правозащитник, ни как энергичный борец с маккартизмом. Во время предвыборной кампании, в своей инаугурационной речи, да и в первые годы президентства Джон Кеннеди проявлял гораздо больше интереса к международным делам, чем к вопросам внутренней политики. На «домашнем фронте» он ограничивался призывами расширить и углубить уже существующие социальные программы, не тратя сил на изобретение новых. В его оправдание можно сказать, что тогда, на выборах 1960 года, он не получил подавляющего перевеса голосов, который бы обеспечил ему мандат на проведение решительных перемен. К тому же Кеннеди приходилось работать с Конгрессом, который лишь номинально являлся «демократическим», а на деле же, по своей идеологии, явственно тяготел к консерватизму.

Что бы ни говорили о Кеннеди, он с самого начала дал понять, что намеревается возродить один из главных принципов прогрессизма, а именно: активное президентство. Он откровенно наслаждался своим лидерством – энергично, вызывающе, порой даже демонстративно. Кеннеди надеялся использовать президентский пост для того, чтобы привлечь общественное внимание к национальным проблемам, пробудить творческую мысль и вдохнуть новую энергию в страну, которая последние восемь лет жила на автопилоте. Белый дом при Кеннеди стал средоточием кипучей энергии и активности. Чего стоили только шикарные приемы, на которых блистали всевозможные светила, произносились пышные, ни к чему не обязывающие речи и сверкали вспышки кинокамер. Все это служило одной цели: привлечь внимание народа к хозяину Овального кабинета. Как говорится, имидж формирует личность, стиль делает ее незабываемой.

В вопросах внутренней политики Кеннеди делал основную ставку на экономический рост. Полагаясь больше на рыночные механизмы, чем на правительственные организации, он верил: успешное экономическое развитие в конечном счете обеспечит населению большие доходы и откроет перед ним новые перспективы. В планы президента входило резкое снижение личного и корпоративного подоходного налога. Если в карманах американцев будет оседать больше денег, рассуждал Кеннеди, то им не надо будет помогать, они смогут самостоятельно обеспечить себе процветание в любой области. И действительно, в пору его президентства экономика развивалась более быстрыми темпами, чем при Эйзенхауэре – при сохранении низкого уровня инфляции. Правда, правительственные расходы и дефицит бюджета тоже росли.

Осенью 1963 года стало ясно: президент – несмотря на всю свою активность – не многого добился в законодательной области. Ему удалось достичь некоторой либерализации социального страхования, повысить пособия временно безработным и расширить программу строительства социального жилья. Однако законы о медицинском обслуживании и образовании были заблокированы консервативными демократами в Конгрессе. Та же участь постигла закон о гражданских правах и помощи беднейшим слоям населения. Чтобы укрепить поддержку со стороны южан, Кеннеди решил предпринять поездку в Даллас, штат Техас. Двадцать второго ноября 1963 года, когда президент в сопровождении своей жены Жаклин проезжал в открытом автомобиле мимо ликующей толпы, раздались роковые выстрелы. С тех пор прошел не один десяток лет, но пожилые американцы и поныне вспоминают те трагические дни: где они были, что делали, когда разнеслась страшная весть о смерти президента. На какое-то время жизнь в стране остановилась. Припав к экранам телевизоров, американцы жадно ловили сообщения из Далласа, затем наблюдали за траурной церемонией в Вашингтоне и расстрелом предполагаемого убийцы Кеннеди. Последний акт трагедии – похоронная процессия на Арлингтонском национальном кладбище; можно без преувеличения сказать, что вся страна провожала своего президента в тот скорбный путь. Миллионы глаз, которые на протяжении тысячи дней следили за энергичным, полным жизненных сил лидером, теперь увлажнялись слезами при виде гроба с мертвым президентом.

«Великое общество» Джонсона

Эстафету подхватил вице-президент Линдон Бейнс Джонсон – именно ему предстояло довести до конца то, что не успел доделать Кеннеди. Джонсон также являлся сторонником активного института президентства, но не обладал ни блеском, ни умом, ни очарованием своего предшественника. Зато у нового президента имелись собственные достоинства: он умел добиваться поставленных целей, страстно любил политику и обладал талантом договариваться с неудобными игроками. Джонсон тоже был родом из Техаса, что позволяло ему сохранять тесные связи с конгрессменами-южанами. Годы, проведенные в сенате (в качестве лидера правящей партии) не прошли даром. Джонсон доподлинно знал, как надо проталкивать нужные законы. Он представлял собой образец ловкого, реалистично мыслящего дельца: где надо – очаровывал собеседника, не скупясь на улыбки и рукопожатия, где надо – использовал угрозы и нажим, и в результате очень скоро прибрал к рукам народных представителей. На выборах 1964 года Джонсон без труда победил своего соперника, консервативного кандидата Барри Голдуотера, получив в прямом голосовании такой значительный перевес голосов, что побил все рекорды Соединенных Штатов. Он максимально использовал все преимущества: приверженность «новому курсу» и «справедливому курсу», а также возможность апеллировать к тени своего безвременно погибшего предшественника.

Подтвердив право на президентский пост, Джонсон активно принялся воплощать в жизнь заявленную программу. Прежде всего он добился уменьшения подоходного налога, которое предлагал провести еще Кеннеди. Джонсон сознательно шел на временное снижение федеральных доходов и увеличение бюджетного дефицита, поскольку наградой должен был стать долгосрочный подъем экономики.

В качестве более глобальной задачи Джонсон запланировал углубление прогрессивной реформы через программы социальной справедливости. Прежде всего следовало искоренить расовое неравенство. Принятый в 1964 году закон о гражданских правах запрещал дискриминацию по цвету кожи при трудоустройстве и в прочих житейских ситуациях. Он же лишал федерального финансирования те общественные организации, которые отказывались подчиняться этому закону, и уполномочивал министерство юстиции рассматривать дела о расовом неравенстве. В дополнение к закону была принята Двадцать четвертая поправка к конституции, запрещавшая взимание подушного избирательного налога, который на протяжении многих лет использовался белыми членами общества для того, чтобы не допускать на выборы малоимущих афроамериканцев.

Следующим пунктом программы президент Джонсон запланировал «безоговорочную войну с бедностью». Федеральное правительство уже взяло на себя заботу о бедствующих районах страны, а также обеспечение «экономического благосостояния и процветания страны». В законе об экономических возможностях (1964) была сформулирована третья задача: «ликвидировать нелепый парадокс, когда нищета существует посреди изобилия». Именно это стремление обеспечить равные возможности и для национальных меньшинств, и для беднейших слоев населения легло в основу программы «Великого общества» президента Джонсона.

Одержав победу в 1964 году, он с головой ушел в законотворчество – как бы бросая вызов первым ста дням правления Эйзенхауэра. Начальный набор законопроектов был направлен на борьбу с бедностью. Для этого предполагалось использовать денежные пособия, всевозможные образовательные программы (в том числе профессионального образования) и программы «общественных действий». Второй комплект документов включал в себя закон о гражданских правах (1964) и закон об избирательном праве (1965). Третье направление предусматривало медицинское страхование на случай болезни для пожилых (Medicare) и бедных граждан (Medicaid). Четвертый закон определял государственную поддержку системы образования, а пятый был направлен на охрану окружающей среды. Позже Джонсон распространил свое внимание и на судебную власть, добившись ее либерализации и впервые введя в состав Верховного суда США чернокожих юристов – Эйба Фортаса и Таргуда Маршалла.

Строительство «Великого общества» обусловило значительное расширение федеральной власти и ее ответственности перед обществом – пожалуй, самое значительное за последние тридцать лет. И до определенных пределов это сработало. Процент американцев, живущих в бедности, упал почти наполовину. Количество же чернокожих южан, зарегистрировавшихся в качестве избирателей, напротив, в процентном выражении увеличилось почти вдвое. Экономический рост в 1960-х превышал таковой в 1950-х годах. Этот рост позволял частично финансировать новые программы (что оказалось весьма кстати, ибо президент Джонсон очень неохотно шел на повышение налогов, а деньги надо было откуда-то брать). Все больше средств тратилось на социальные нужды: при Джонсоне почти треть правительственных расходов поглощал «человеческий фактор» (для сравнения: у администрации Эйзенхауэра на то же уходила лишь четверть затрачиваемой суммы).

Тем не менее далеко не все шло хорошо, и у программы Джонсона находились свои критики. Прежде всего его упрекали в том, что «Великое общество» практически оставило без изменений систему распределения доходов. Второй недостаток президента заключался в том, что в своей деятельности он неправильно расставил приоритеты. Джонсон лишь после 1966 года осознал, что домашним проблемам – пресловутой войне с бедностью – надлежало играть вторую скрипку по сравнению с войной во Вьетнаме. Как выяснилось, конфликт в Юго-Восточной Азии требовал гораздо больше денег (и внимания президента), чем социальные сложности внутри страны. Третья проблема была связана с непомерными расходами на новые программы. По мере того как федеральные затраты стремительно увеличивались, столь же быстро росли уровень инфляции и дефицит бюджета. А вместе с ними активизировалась и политическая оппозиция.

Ситуация усугублялась глубоким расколом в лагере демократов. К очередным президентским выборам готовились целых три кандидата от партии, и каждый из них вел собственную кампанию. Разногласия зашли так далеко, что Национальный съезд демократов, проходивший в 1968 году в Чикаго, обернулся скандальными стычками между делегатами прямо в зале заседаний и массовыми волнениями на улицах города. Правые оппоненты постоянно жаловались и требовали, чтобы более сильная центристская фракция – та самая, которая составляла костяк правительства – предоставила им преимущества, как это сделал в свое время Вашингтон по отношению к находящимся в невыгодном положении группам. В начале 1966 года умеренно-консервативное большинство, которое доминировало в Конгрессе, представляло собой еще одно препятствие для развития «Великого общества».

В итоге политический капитал Джонсона настолько обесценился – а разобщенность, которую он породил, настолько возросла, – что он решил не баллотироваться на новый срок. Один президент пал от руки безжалостного убийцы, второй стал жертвой политического разлада. Что касается следующего хозяина Белого дома, он пострадал от двух демонов – власти и паранойи. Так уж вышло, что в тот момент, когда федеральная активность и президентская власть, казалось, достигли зенита, доверие к национальному правительству начало неудержимо падать.

«Новый федерализм» Никсона

В течение всей своей политической карьеры Ричард Никсон вызывал раздражение либералов, которые видели в нем врага гражданских свобод. Никсон в ответ доказывал, что в предыдущие годы с американцами слишком много нянчились и в результате они оказались чересчур зависимыми от правительства. Он обещал отнять власть у Вашингтона и распределить ее среди нации. В своей политике он в основном апеллировал к консервативным южанам и производственным рабочим, так называемым «синим воротничкам». Если судить по социальной программе Никсона, новый президент мог показаться отъявленным реакционером. Однако не следует забывать: на самом деле Никсон расширил федеральную власть, а большинство его предложений было направлено на то, чтобы продвинуть идею государства всеобщего благосостояния далеко за пределы «нового курса» и «Великого общества». По натуре своей Никсон был (и это находило выражение в его внешней политике) противоречивой и даже, пожалуй, парадоксальной личностью. Как выяснили со временем конгрессмены, президента очень трудно было поймать на слове и заставить что-либо сделать.

В своей предвыборной кампании 1968 года Никсон полагался на «молчаливое большинство» – многомиллионную толпу американцев, которые, по его мнению, успели устать от чрезмерной опеки государства. Этих людей раздражала сверхтерпимость, которую власти проявляли по отношению к преступникам, нищим и всякого рода диссидентам, и полное пренебрежение к их собственным нуждам и интересам. На этой волне народного недовольства Никсон пробился в президенты, хотя и не набрал большинства на всеобщих выборах. С самого начала ему пришлось иметь дело с широкой кампанией протеста внутри страны и Конгрессом, где всем заправляли демократы. Не слишком удачная обстановка, особенно для политика, который долгое время провел на вторых ролях и вынужден был терпеть пренебрежение и подозрительность со стороны коллег. Тем не менее Никсон умудрился сработаться с Конгрессом. Он старался не пренебрегать чужими пожеланиями, в частности поддерживал организации и программы, в которых демократы проявляли заинтересованность. Первым делом он сбил накал страстей в стране, сократив военное участие американцев во вьетнамской авантюре. Когда политическая оппозиция уж чересчур распоясалась, Никсон задал жару критикам, не постеснявшись прибегнуть и к незаконным методам. Увы, подобная неразборчивость в средствах стала последней каплей, переполнившей чашу терпения оппонентов и послужившей причиной его отставки. Однако все это произошло уже после феерической предвыборной кампании 1972 года, в результате которой Никсон вторично занял президентский пост.

Он стремился к установлению «нового федерализма» в Соединенных Штатах. Неоднократно указывал на «ограниченность того, что правительство может сделать в одиночку», и предупреждал о невозможности найти «чисто правительственное решение для каждой проблемы». По словам Никсона, он бы не стал ни отменять, ни расширять уже существующее государство всеобщего благосостояния, а вместо того обратился бы ко всем американцам с просьбой взять на себя большую ответственность – индивидуальную и общественную – за собственную судьбу. Звучало красиво, однако надо помнить: на каждый маленький шажок, который Никсон делал в указанном направлении, приходился по меньшей мере один большой шаг назад.

Что же сделал президент Никсон для реализации концепции «нового федерализма»? Прежде всего он попытался остановить неудержимый рост федерального правительства. Для этого он переложил часть федеральных полномочий на правительства штатов и органы местного самоуправления. Но, с другой стороны, ряд федеральных программ – такие как социальное страхование, продовольственные талоны для малоимущих, субсидии для жилищного строительства, Трудовой корпус, льготные кредиты на образование – получил при Никсоне значительное расширение.

Вторая мера, направленная на ограничение федеральной власти (и имевшая целью завоевание поддержки белого населения южных штатов), заключалась в изменении отношения администрации к гражданским правам. Убежденный в том, что погоня за расовым равноправием подразумевает еще большее вмешательство правительства в повседневную жизнь людей, Никсон противодействовал дальнейшему расширению избирательного права, практически свернул кампанию десегрегации и выступал против практики перевозки школьников из одного района в школу другого района в целях расовой или социальной интеграции. При этом Белый дом предпринял ряд мер в поддержку национальных меньшинств: ввел обязательные квоты при трудоустройстве и финансовую помощь цветным бизнесменам.

Четвертая идея «нового федерализма» заключалась в том, чтобы делегировать часть власти народу и приобщить его к процессу принятия решений. Ключевым моментом здесь являлось «распределение национального дохода». Никсон считал, что в обязанности федеральной власти входит обеспечение средств на социальные программы; а на что именно тратить эти деньги, должны решать чиновники штатов и органов местного самоуправления. Но вот что любопытно: значительное расширение финансовых полномочий штатов сопровождалось еще большим усилением контролирующей и регулирующей функции центрального правительства. Возникло большое количество новых федеральных агентств, в чьи функции входил надзор за условиями труда на производстве, за правами потребителей и состоянием окружающей среды. Да, местные сообщества получили большую власть над налоговыми поступлениями, но взамен оказались ограниченными в иных областях.

Еще одной заботой президента была реформа системы социального обеспечения. Он видел, что существующие федеральные программы неэффективны, отягощены чрезмерным бюрократическим аппаратом. Слишком много денег уходило на чиновников и слишком мало оставалось для нуждающихся – тех самых, которые были заинтересованы в получении пособий. Тогда Никсон предложил «План семейной помощи», согласно которому федеральное правительство только выделяет деньги, а сами получатели решают, как и на что их потратить. При таком подходе было меньше правил и ограничений, меньше волокиты и больше возможностей заставить людей работать – сущий рай в представлении консерваторов. Однако некоторые видели ситуацию в ином свете. Никсона упрекали в том, что его программа просто-напросто узаконит гарантированный ежегодный доход из федеральных источников. Правые и левые оппоненты были в равной степени недовольны. Если первым претила сама идея, то вторые сетовали на недостаточное финансирование программы. В результате предложение президента, которое могло бы стать огромным шагом в развитии государства всеобщего благосостояния, оказалось отвергнутым. Детище Ричарда Никсона – этого всемирно известного либерала – так и умерло, не родившись, в стенах Конгресса.

Надо сказать, что Никсон не много сделал в подтверждение всех своих речей об ограничении федеральных полномочий. Правительственные затраты (как и бюджетный дефицит) при Никсоне выросли больше, чем в годы правления Джонсона; президентский «активизм» тоже углубился. В международной политике Никсон выступал как убежденный манипулятор – поощряя всяческие секретные акции, то расширяя, то сужая конфликты в зависимости от того, сколько простора для деятельности ему предоставлялось со стороны Конгресса и общественного мнения. Не менее «энергичную» позицию Никсон занимал во внутриполитических вопросах. Если Конгресс выделял на какие-то программы излишние, с его точки зрения, средства, президент попросту «изымал» эти деньги и отказывался следовать решениям законодателей. В начале 1970-х годов, когда на горизонте замаячил призрак надвигающегося спада и инфляции, Никсон ввел государственный контроль над ценами, зарплатой и рентой – американцы были шокированы этой мерой, от которой уже успели отвыкнуть со времен Второй мировой войны.

Однако наибольший протест и возмущение у общества вызывала его стратегия поведения в отношении так называемых «врагов общества». В эту категорию входил широкий круг людей: например, активисты радикальных движений, различного толка диссиденты (включая тех, кто принципиально отвергал насилие) и даже политические соперники Никсона. Чтобы стать врагом президента, достаточно было выступить с критикой его политики. Страх перед надвигающимся кризисом толкал Никсона на решительные действия против «внутренних врагов». Он считал, что те дестабилизируют и разрушают американское общество, и тут президент ни перед чем не останавливался. В конце концов что такое превышение президентской власти (пусть даже самое грубое и безрассудное), когда речь идет о безопасности государства?! В 1969–1971 годах Белый дом систематически прибегал к незаконным методам в борьбе со своими оппонентами. В ход шли несанкционированные прослушивания телефонных разговоров, вторжения в жилища, коррупция и шантаж. Никсон и его команда постоянно строили планы по борьбе с кампанией протеста внутри страны. К 1972 году маниакальная подозрительность президента распространилась и на членов демократической партии. Чтобы расстроить ряды политических противников, Белый дом пошел на ряд «грязных трюков». В июне 1972 года наряд мнимых «водопроводчиков» (а на самом деле специалистов по борьбе с утечкой информации) тайно проник в один из номеров вашинтонского отеля «Уотергейт», где располагалась штаб-квартира Национального комитета демократической партии.

Сначала Никсон попытался замять скандал. Он чинил всяческие препятствия официальному расследованию, пытался даже выкрасть документы – лишь бы скрыть участие Белого дома в этой авантюре. На то, чтобы собрать все факты и докопаться до истины, ушло долгих два года. И все это время президент решительно отрицал свою причастность к скандалу. Он саботировал работу следователей, провел ряд увольнений в кругу своих советников, а затем долго отказывался передать комиссии важные магнитофонные пленки. В результате расследования выявилась удручающая картина нарушений буржуазно-демократической законности. Шпионаж за гражданами и организациями, тайный сговор и подрывная деятельность, незаконный сбор денежных средств, лжесвидетельство и подкуп свидетелей – вот на что шла администрация Никсона во имя «национальной безопасности» и «привилегий исполнительной власти». Палата представителей постановила начать процедуру импичмента. В июле 1974 года ее юридический комитет подготовил заключение по импичменту для передачи в сенат. В этом документе Никсону предъявлялись обвинения по трем пунктам: препятствия отправлению правосудия, злоупотребление президентской властью и неуважение к Конгрессу. Перед лицом собранных доказательств даже коллеги по партии отвернулись от Никсона и объявили о готовности поддержать обвинение. Под угрозой сенатского суда Никсон дрогнул: 9 августа 1974 года он объявил о своей отставке и передал дела Джеральду Р. Форду. В 1940-х годах Ричард Никсон поднялся на самую вершину политического Олимпа, эксплуатируя панический страх американцев за свою безопасность. А четверть века спустя все тот же страх, ставший личной манией президента, послужил причиной его скандального падения.